Institut des sciences du sport, Université Lausanne

1015 Lausannne,

Suisse

Publié le 29 octobre 2021

Karamuk Kuo Architekten GmbH

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

C’est en périphérie du campus de l’Université de Lausanne que se dresse le nouveau bâtiment consacré à la formation et la recherche en sciences du sport. Les architectes ont conceptuellement séparé le bâtiment en deux en créant un noyau dédié à la rencontre et une couronne destinée aux espaces de travail..

Insérer un bâtiment accueillant quatre entités distinctes spécialisées dans la formation et la recherche en Sciences du Sport dans un campus universitaire des années 1960, voici le défi qu’a relevé le bureau d’architecture zurichois Karamuk Kuo. Simplicité, élégance, efficacité et socialisation, tels sont les mots clés qui ont guidé les architectes tout au long du processus de planification. L’un des enjeux des architectes a été de faire cohabiter les différents utilisateur*trices du bâtiment en créant des espaces favorisant la rencontre et le dialogue. C’est en 2018 qu’apparaît alors le bâtiment baptisé «le Synathlon».

Les façades vitrées du nouveau volume, tantôt réfléchissantes et tantôt transparentes laissant par moment apercevoir l’activité intérieure comparable à une ruche, et par moment le reflet des arbres agité par le vent. La brume générée par le lac vient parfois ajouter une ambiance presque mystique au lieu.

Intégration dans le site

Situé sur les rives du lac Léman, le projet s’insère dans un campus aménagé à la fin des années 1960 selon le plan directeur de Guido Cocchi. Celui-ci privilégiait l’implantation de bâtiments isolés dans un parc fortement arborisé. Toutefois, cet aménagement tournait le dos au Lac Léman, et il manquait un repère architectural clair démontrant l’arrivée dans ce vaste campus. Afin de répondre au mieux à ce contexte établi, les architectes ont planifié un objet solitaire calme et imposant, qui représente la nouvelle porte d’entrée sud du Campus de l’Université de Lausanne. De cette planification, en est ressortie une construction légère et calme. À peine surélevé, «le Synathlon» semble parfois presque survoler le paysage. Seules quelques petites marches ainsi qu’une rampe relient le terrain au niveau d’entrée.

Un noyau et une couronne

Face au défi qu’imposait la profondeur du bâtiment, Karamuk Kuo ont proposé de la séparer en deux entités: des espaces de travail, et un espace les distribuant. Habituellement, ce dernier est généré soit par un noyau massif sans lumière naturelle, soit par un vide. Dans les deux cas, la solution est un peu banale et peu intéressante. Les architectes ont donc repensé le problème de ce noyau en se demandant ce qu’il se passerait si le noyau était à la fois servant tout en constituant un lieu de rencontre et d’échange collectifs entre les différents utilisateur*trices du bâtiment. Conceptuellement, ils ont séparé le bâtiment en deux parties: une couronne qui est un espace rationnel et flexible offrant des espaces de travail, et une masse poreuse centrale contenant des services et des espaces partagés. La couronne, située autour du noyau, répond à certaines conventions d’aménagements de bureaux, comme la grille modulaire basée sur la façade qui permet différentes tailles de bureaux. Sa profondeur de moins de cinq mètres permet à tous les espaces de travail de jouir d’un apport de lumière naturelle optimal. Quant au noyau, il est généré par une série de barres empilées et alternées créant un véritable paysage intérieur.

Dans cette masse figurent tous les éléments ne requérant pas de lumière naturelle comme les laboratoires ou les ascenseurs; en même temps, il s’agit d’une expérience dynamique spatiale où les différents utilisateurs du bâtiment se voient et se rencontrent. Au fil de l’ascension des étages, l’espace commence à s’ouvrir dans différentes directions. Des vues se dégagent alors sur cette forme sculpturale constituant le noyau. La partie étant à la base considérée comme servante et secondaire devient alors le cœur du projet et permet une interaction infinie entre les utilisateur*trices.

Matériaux et structure

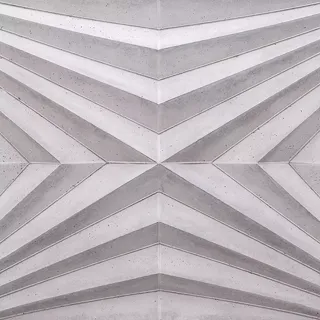

Structurellement, le noyau et la couronne travaillent ensemble. Celle-ci est soutenue par le noyau central, et en même temps, la juxtaposition de ces deux systèmes produit une diversité d’espaces allant du très ouvert jusqu’au très privé. La hiérarchie des éléments est démontrée par la matérialité et la couleur. Le béton blanc de la couronne rencontre les volumes en béton gris plus traditionnels du noyau central. Grâce à ses cloisons légères non-porteuses et sa trame de façade de 1,22 mètre, la couronne de bureaux s’adapte aisément à l’évolution des besoins, ce qui garantit une grande flexibilité pour d’éventuels changements d’affectation futurs. Les utilisateur*trices et le mobilier apportent quant à eux des touches de couleurs qui se renouvellent en permanence au fil du temps. Le bois n’a cependant pas été oublié et apparaît sous forme de touches subtiles comme le montrent les poignées de portes ou encore les cadres de fenêtres.

La nouvelle porte d’entrée du Campus de l’Université de Lausanne vient compléter le complexe sans pour autant n’attirer l’attention que sur elle-même. Son système de fonctionnement simple permet d’obtenir une architecture sobre et élégante, focalisée sur la rencontre et la légèreté.

Texte: Valentin Oppliger

Première publication: Magazine de la Documentation suisse du Bâtiment 6.2021