Pasodoble

1213 Lancy,

Suisse

Publié le 21 février 2023

NOMOS Architectes SA

Participation au Swiss Arc Award 2023

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

Dans un ensemble de logements situé à Lancy, les architectes de Nomos dérogent aux règles établies du logement collectif et social.

Ils y testent le potentiel inclusif de l’architecture à différentes échelles; en s’inspirant du paso doble, une danse espagnole à deux temps.

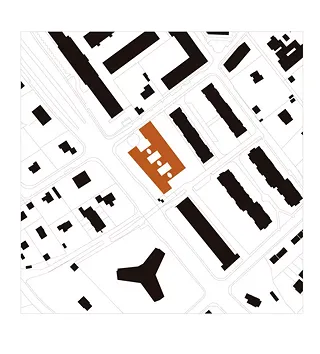

Depuis la Route du Pont Butin à Lancy on perçoit deux bâtiments bien différents, l’un vert et bas, l’autre haut et blanc, tels deux individus se faisant face. Un grand cèdre marque ce qui s’apparente à un terre-plein ombragé et accueille le·la visiteur·euse

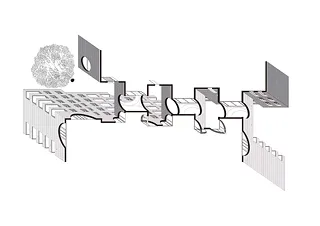

empruntant le Chemin des Pâquerettes. Comme un clin d’œil à l’entreprise de clôtures Frulliquet dont le dépôt occupait la partie est de la parcelle en compagnie d’une villa urbaine, un bout de muret clôturé et son portail forgé marque une limite poreuse entre la rue et l’ensemble livré en 2021 par Nomos architects. Une forme d’invitation à traverser ce périmètre redéfini. Le plus bas des bâtiments est constitué de trois niveaux resplendissant dans une robe couleur émeraude qui dialogue avec le cordon végétalisé longeant la Route du Pont Butin. À l’arrière, une barre de sept niveaux lui fait face, habillée dans un gris clair plus anonyme mais dont la verticalité créé un contraste intéressant et dynamique qui démarque l’ensemble Pasodoble des bâtiments alentours. Ce contraste est aussi la manifestation extérieure de deux programmes de logement très différents, nés de l’association entre plusieurs maîtres d’ouvrage. Les architectes ont réussi à convaincre le propriétaire M. Fulliquet de s’associer avec l’investisseur privé Defi TCT et la fondation Sgipa. le bâtiment clair accueille des logements économiques et à loyer protégé de quatre et cinq pièces, alors que le vert abrite les logements en cluster de la fondation. De plus près, on remarque que le rez-de-chaussée est formulé comme un seul volume sur lequel se dressent deux émergences. Et plutôt que de faire fusionner l’un et l’autre dans un socle qui se serait démarqué, les architectes proposent une rencontre: chacun des bâtiments a des «pieds» qui s’avancent dans l’entre-deux où alternent la couleur de l’un et celle de l’autre, toujours en vis-à-vis; à l’image de deux partenaires de danse enlacés.

Salons extérieurs

Les architectes ont manifestement attribué à ce socle réinterprété un statut particulier, déclinant inlassablement le motif de l’arche sur toutes les façades du rez-de-chaussée. Très vite, le visiteur est attiré naturellement vers ce volume qui structure l’espace entre les deux bâtiments. L’appel est clair, et l’approche aisée, facilitée par quelques marches et une rampe qui font quitter le terre-plein occupé par le cèdre et engage à se diriger vers une placette qui s’enfonce entre les deux bâtiments et invite à parcourir l’entre-deux.

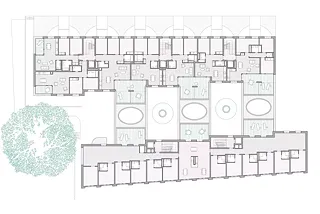

L’espace entre les deux bâtiments est formulé comme une enfilade de six arches qui alterne patio plus long que large et surplombé d’une ouverture zénithale elliptique, avec patio plus large que long et occupé au centre par un banc circulaire en béton enserrant un arbre. En observant attentivement, on peut constater que la nécessité a fait place à la vertu. En raison de la présence d’un parking souterrain, les plantes n’auraient pas eu la possibilité de s’enraciner dans l’espace intermédiaire, un revêtement de sol dur était donc inévitable. Au lieu d’aménager une place asphaltée ou pavée, la fascinante succession d’espaces extérieurs décrite ci-dessus a été créée. Au nombre de cinq, les patios ne présentent pas de traces d’appropriation, sinon une petite table extérieure et des chaises qui se tiennent discrètement au pied de la naissance d’une arche. Pas de trottinettes ou de vélos abandonnés par les enfants des familles qui habitent le grand bâtiment. L’énergie conceptuelle et matérielle déployée ici semble avoir d’autres objectifs que la création d’une cour commune à l’ensemble et appropriable. Les entrées des logements sont d’ailleurs de l’autre côté, et les grandes baies en arc donnant sur les patios sont les arrières des différents programmes au rez-de-chaussée du bâtiment haut.

Les patios sont de fait l’espace extérieur majeur du foyer de la fondation Sgipa, et le motif de l’enfilade a permis aux architectes de transférer à l’extérieur un type propre au logement qui offre à cet entre-deux un peu de domesticité, tout en répondant au besoin de protection et de repères des résidents de la fondation, sans recourir à des clôtures ou autres restrictions spatiales. Nomos propose ici une réflexion architecturale sur les limites et la mitoyenneté, choisissant d’inclure des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle plutôt que de les isoler comme c’est souvent le cas.

Cette cour est de fait le cœur physique et conceptuel de l’ensemble. Et même en l’absence d’un accès permettant aux locataires de l’immeuble haut d’atteindre directement la cour, c’est sur elle que sont orientés les séjours et balcons des logements. Les habitants du quartier l’empruntent aussi pour rejoindre la passerelle qui enjambe la Route du Pont Butin. Trait d’union au sein de la parcelle, la cour permet à l’ensemble d’assurer ce rôle à l’échelle du quartier, ce dont attestent aussi au rez-de-chaussée de l’immeuble de logements la présence de fonctions publiques axées sur la thérapie et les soins, mais aussi sur la vie communautaire.

À la recherche d’espaces libres

La construction de logements économiques et de logements adaptés est traditionnellement un exercice compliqué en ville de Genève, où foisonnent les directives et lois. Les logements construits dans des zones de développement, comme c’est le cas de la parcelle située le long de la Route du Pont Butin, doivent soustraire à un besoin prépondérant d’intérêt général en mêlant différents types de logements dont les prix à la vente ou les loyers sont contrôlés dès l’estimation budgétaire d’une construction. C’est dans ce cadre très réglementé que Nomos a réussi à développer un projet dont l’apparence ne traduit pas la nature sociale.

Dans le cas présent, les logements du bâtiment haut sont soumis à deux régimes de contrôle différents. La moitié d’entre eux répond au régime ZD-LOC (zone de développement logements en location) qui s’adresse à la classe moyenne, l’autre respecte les critères des modèles HM (habitation mixte) et HBM (habitation bon marché) destinés à accueillir des foyers moins à l’aise financièrement. La contrainte que représentait ces modes de financement et de subventions a nécessité l’utilisation d’un type traversant très compact mais pas dénué de qualités, ce dont attestent la très grande luminosité apportée par les balcons en partie encastrés, la grande efficacité fonctionnelle, ou les chambres à coucher aux surfaces identiques quel que soit le régime de l’appartement. Le séjour-cuisine, dont la surface varie entre un régime et l’autre, est la seule mesure d’ajustement qui a permis aux architectes de respecter le cadre juridique auquel ils étaient astreints, la taille.

Les architectes ont aussi su réagir avec créativité aux mesures d’économie réalisées dans les parties communes des entrées et des cages d’escalier. Dimensionnées presque a minima, elles sont partiellement peintes en jaune, une couleur qui vibre et rend l’atmosphère conviviale au moindre rayon de soleil, et se marie bien avec le vert des embrasures de fenêtres et des plantes que Nomos imaginait venir peupler les renfoncements gagnés à chaque palier, ou s’accrocher aux caillebotis qui servent de système antichute entre les volées d’escalier. Les mêmes caillebotis sont aussi utilisés comme des plafonniers placés devant de simples tubes phosphorescents pour en adoucir la luminosité grêle. Les fenêtres des montées d’escalier sont placées à cheval sur deux paliers intermédiaires, ce qui offre des vues intéressantes et noient leur présence dans la façade que structurent les entrées en forme d’arc et les alignements réguliers de fenêtres.

Mise en avant de la communauté

À l’inverse de l’immeuble de logements, Nomos n’a pas pu réaliser l’intérieur du foyer de la Sgipa, malgré une étude menée jusque dans le détail de la couleur et des matériaux finalement rejetée. Leur matérialisation et leur réalisation a été confié à un architecte de la fondation.

Les trois niveaux que comptent le bâtiment sont occupés le long de la façade orientée sur la Route du Pont Butin par une couche de chambres équipées de douches et de WC. Un long couloir aux cloisons décalées les dessert, dont les extrémités s’élargissent pour devenir des espaces communautaires. La lecture du plan doit être complétée par celle de la façade qui exprime l’idée de communauté et alloue au plus petit bâtiment un statut particulier qui l’individualise à l’échelle du quartier. Le grand oculus qui marque le pignon faisant face au cèdre a ainsi été placé à cheval sur deux étages dans un souci de rassemblement.

Les étages supérieurs abritent une pièce centrale équipée d’une cuisine qui permet occasionnellement aux résident·e·s de cuisiner et manger ensemble. Une cuisine industrielle au rez-de-chaussée ainsi qu’une salle à manger située à proximité d’un des patios de la cour sont utilisées quotidiennement à l’occasion des repas pris en commun. Outre l’accueil situé à l’entrée du bâtiment sur la placette au pied du cèdre, l’administration de la fondation occupe deux pièces, tandis qu’une petite unité de soins médicalisés complète le programme du rez-de-chaussée.

Le taux d’occupation du foyer pouvant varier avec le temps et avec la durée de séjour des résident·e·s, la Sgipa a demandé aux architectes de réfléchir à une organisation spatiale qui permettrait un changement, non pas d’affectation, mais de régime de location. La forme du cluster telle qu’elle est ici proposée se prêtant bien au logement étudiant, les architectes ont pris soin de concevoir la cohabitation de ces deux types de résidents au sein d’un seul bâtiment. Il est ainsi facile de «couper» le couloir au niveau de la salle à manger pour réagencer l’organisation intérieure tout en assurant un accès direct depuis l’extérieur dans l’une ou l’autre des deux parties. Cette configuration, si elle n’a pas encore été testée, représente une mesure stratégique intéressante d’un point de vue économique et social dans le contexte très tendu du logement à Genève.

Parentés conceptuelles

Nomos est un bureau particulier dans le paysage architectural romand. Leurs influences sont multiples, à la faveur de trois entités localisées à Madrid, Lisbonne et Genève. Cette constellation a permis au bureau de construire dans ces trois pays, mais aussi au-delà des frontières européennes, en Afrique notamment, avec le projet d’extension du centre médico-chirurgical de Kaya (2021), au Burkina Faso. Les architectes assument d’ailleurs cette diversité, précisant que les projets se nourrissent entre eux, à travers la réflexion architecturale et au-delà de la diversité des contextes. C’est le cas de Pasodoble dont le travail géométrique maîtrisé de la cour et de l’arche trouve naissance dans le centre burkinabé et ses arches nubiennes.

Outre la géométrie, la couleur joue un rôle central dans l’approche spatiale du bureau. L’ensemble de logements collectifs Dr. Prévost (Genève, 2020), avec ses communs rouges et bleus contrastant avec le gris des volumes abritant les habitations, invite la vie communautaire à investir des espaces servants aussi banals que les escaliers et coursives d’un immeuble. Au Pasodoble, le gris clair et le vert émeraude sont utilisés pour créer un fort contraste. Les couleurs respectives des deux bâtiments renforcent ainsi leur volumétrie; si le vert sombre souligne la compacité du plus bas des deux bâtiments, le gris clair, immatériel, accentue la plasticité abstraite et l’extrusion des balcons de la barre de logements, à la manière des œuvres d’un Jean-Pierre Raynaud.

Matérialité vibrante

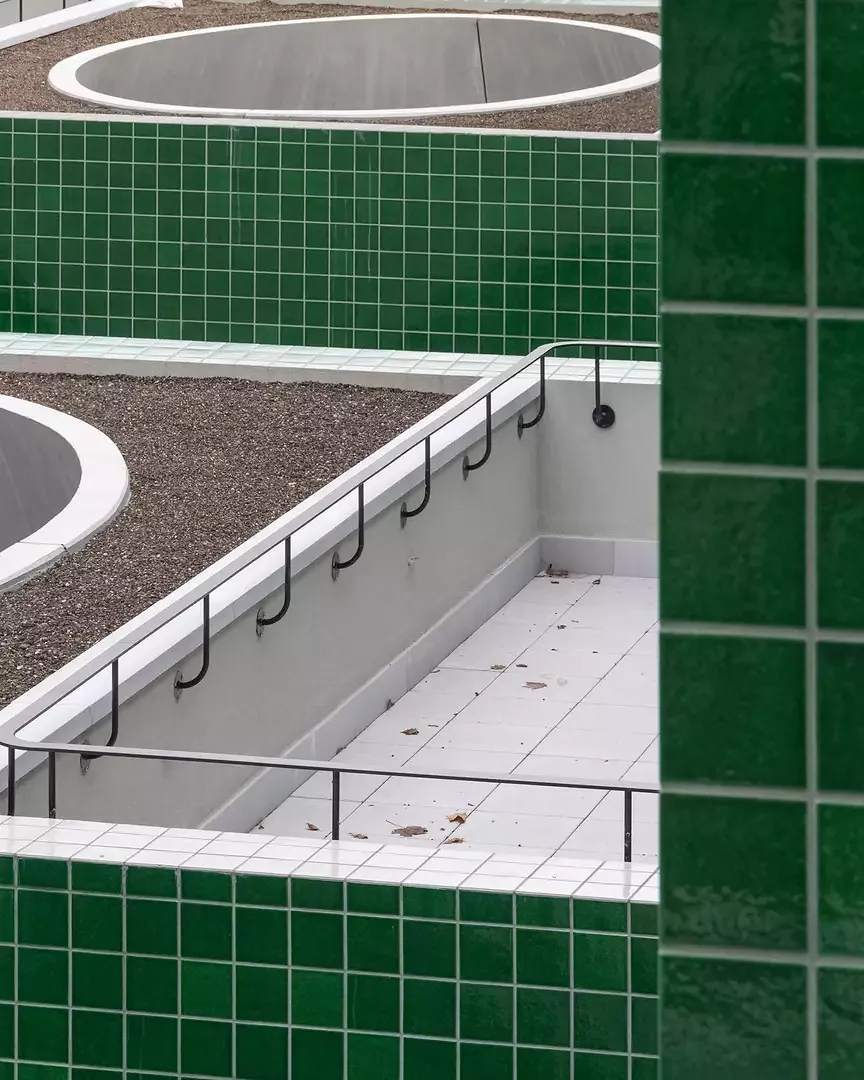

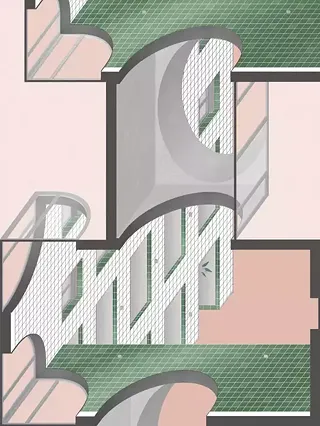

La céramique qui habille l’ensemble est le support de ces deux couleurs, un choix matériel raffiné qui participe à brouiller les limites des différentes parties – alors que les couleurs aident à les distinguer à l’échelle urbaine. Ceci est accentué par la capacité qu’a ce matériau à capter les différentes ambiances lumineuses de la journée, invitant le cèdre, le ciel, la végétation et les bâtiments voisins à s’y refléter. Produits artisanalement sur la côte amalfitaine, les carreaux de céramique participent à la création d’une narration inhabituelle pour le quartier, et pour ce type d’habitations. Avec l’ordre magistral induit par l’emploi de l’arche, avec la présence du cèdre centenaire et en employant un matériau choisi pour sa capacité de réaction aux éléments extérieurs, le nouvel ensemble respire un imaginaire méditerranéen teinté d’orientalisme qui égaye la monotonie environnante et milite pour la mixité sociale de l’habitat.

Il jette au passage un pavé dans la mare du secteur du logement économique et social habituellement marqué par l’économie de moyens et l’austère monotonie des isolations périphériques crépies, que les architectes voulaient ici à tout prix éviter. Bien leur en a pris de démontrer que d’autres pistes sont possibles.

Texte: François Esquivié

Première publication: Arc Mag 2024–1

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine