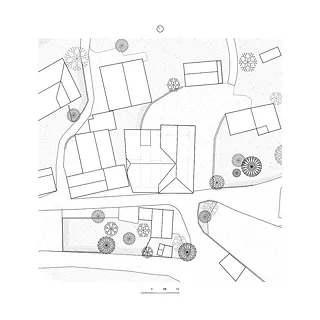

Transformation d’une ferme

1666 Grandvillard,

Suisse

Publié le 07 avril 2025

Bard Yersin Architectes Sàrl

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

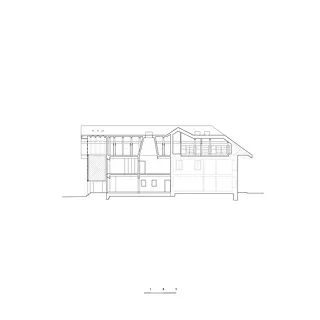

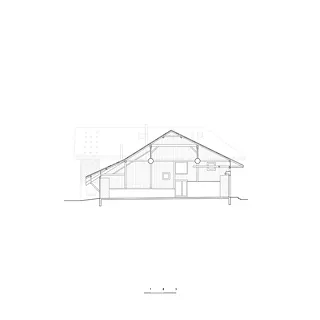

Le projet consiste à la création de 3 appartements supplémentaires dans une ferme du 18e siècle construite au coeur du village historique de Grandvillard. Les fermes de la région, datant du 18ème et du 19ème siècle, sont toutes bâties sur les mêmes principes distributifs. Le volume, défini par un grand toit unificateur, est divisé en travées structurelles perpendiculaires au faîte et abrite à la fois l’habitation et le rural. Le logis systématiquement situé sur l’un des pignons se subdivise en deux à trois cellules distribuées par un couloir traversant tandis que la partie dédiée à l’agriculture compte généralement deux à trois travées accueillant la fourragère, une à deux écuries et éventuellement une remise destinée aux chars et aux outils.

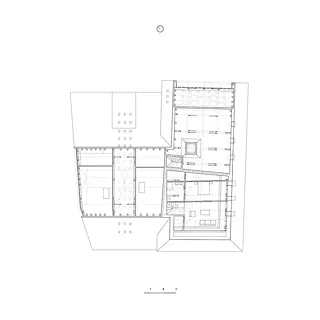

Ce système offre une certaine flexibilité permettant au gré des besoins d’ajouter une ou plusieurs trames supplémentaires. Si de telles extensions se limitent souvent à l’addition d’une remise ou d’une écurie à l’ensemble, il existe également des exemples ou le schéma se développe en longueur pour former une série, appelée voisinage, pouvant regrouper jusqu’à une dizaine de logis et de ruraux en contiguïté. La ferme concernée par notre projet appartient-elle à un type d’agglomération moins usuel. Plutôt que de prolonger longitudinalement le système, ce dernier est dédoublé dans la profondeur. Il en résulte un bâtiment d’une grande profondeur composé à l’origine de deux habitations et d’un rural d’une ampleur considérable.

Hélas, au gré des transformations successives de l’édifice, cette spécificité a disparu: la seconde habitation a été supprimée pour agrandir les espaces dédié à l’agriculture, tandis que le logement restant a subi d’importantes modifications dans les années 1980. La substance typologique de ces deux habitations est donc inconnues. Néanmoins, la disposition des ouvertures d’origine conservées, et en particulier la position centrale de la porte en façade sud, laisse supposer que ces habitations étaient dépourvues du couloir traversant typique des fermes fribourgeoises, ce qui semble rationnel, puisque la présence d’un second logement en profondeur compromettait de toute évidence la pertinence de ce dispositif. Dans cette perspective, leur organisation spatiale devait s’approcher de celle des maisons carrées de la région, généralement composées de deux cellules structurelles, elles-mêmes subdivisées en deux ou trois pièces.

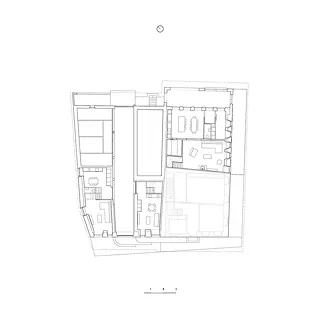

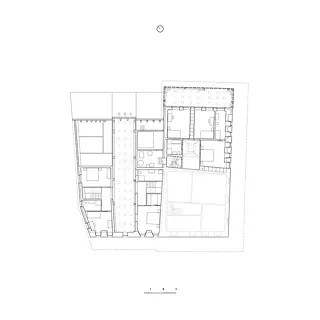

Le parti pris de l’intervention consiste alors à redonner sa cohérence typomorphologique à l’édifice en clarifiant les rapports entre ses différentes parties. Pour ce faire, le projet propose la reconstruction de l’habitation disparue tandis que la surface du rural étendue au-delà des limites du logement démoli est quant à elle transformée en un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, servant à la fois de perron et de terrasse couverte pour l’habitation. Les deux autres appartements et les locaux communs occupent eux les anciennes écuries permettant à la fourragère, espace hiérarchiquement le plus important, de conserver sa spatialité existante tout en devenant le hall d’entrée à destination des nouveaux appartements. L’habitation existante est quant à elle rénovée et étendue dans les combles.

La recomposition du logement disparu s’opère par analogie avec ses principes d’origine, tout en intégrant des éléments plus contemporains afin d’optimiser ses qualités spatiales. La façade nord, réédifiée, reprend la logique d’un mur maçonné percé, mais en poussant les ouvertures au maximum, à la limite de la grille, pour favoriser un apport lumineux maximal dans ces volumes profonds. Le plan s’organise selon les principes typologiques d’origine : deux cellules structurelles subdivisées en différentes pièces par des cloisons. Toutefois, le mur central, reconstruit en béton, est généreusement ouvert pour renforcer les relations visuelles entre les deux espaces majeurs du rez-de-chaussée. À l’étage, le hall de distribution des chambres, borgne, est éclairé à travers la toiture par un dispositif évoquant la volumétrie des anciennes bornes. Dans cette même logique, les planchers sont rebâtis en bois, tandis que le langage des fenêtres à l’intérieur s’enrichit de linteaux en béton, en écho aux linteaux de bois utilisés dans les maçonneries traditionnelles.

Les anciennes écuries accueillent deux appartements dont l’organisation spatiale s’ancre dans la logique préexistante de la façade sud. Bien que rurale, celle-ci intégrait dès l’origine une série de fenêtres au-dessus des ouvertures dédiées au bétail, conférant à l’ensemble une dimension domestique. Sa modénature suggère ainsi la présence de deux maisonnettes de part et d’autre de la fourragère, lecture que le projet prolonge en adoptant une typologie en rapport: espaces de jour au rez, chambre à l’étage. Les différences de niveaux du sol existant génèrent des demi-niveaux qui enrichissent la spatialité. Ces nouveaux volumes s’insèrent entre les structures porteuses d’origine, assumant leur statut d’ajout au sein d’un espace initialement dédié à l’agriculture.

Le projet de Bard Yersin Architectes a été soumis pour le Swiss Arc Award 2025 et publié par Elisa Schreiner.