Altersheim la Sorne

2800 Delémont,

Schweiz

Veröffentlicht am 15. September 2021

meier + associés architectes

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Zentral gelegen und doch von Natur umgeben, verfügt das Tertianum La Sorne in Delémont über 26 Pflegezimmer und 41 Seniorenwohnungen. Pflegeleistungen nach Bedarf ermöglichen das Wohnen in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter.

Die kürzlich renaturierte Sorne umfliesst die neu in Delémont entstandene Seniorenresidenz. Eine Umgebung voller Charme: natürlich mäandrierende kleinere und grössere Wasserläufe, gesäumt von Ufergehölz, Kiesflächen mit Wildblumen und Spazierwegen. Das Projekt entstand im Rahmen der kantonalen und kommunalen Zukunftsstrategie für das Wohnen im Alter. Die Gemeinde stellte das zentral gelegene Gelände, auf dem sich früher der Schlachthof befand, im Baurecht zur Verfügung. Betrieben wird das Zentrum von der Gruppe Tertianum.

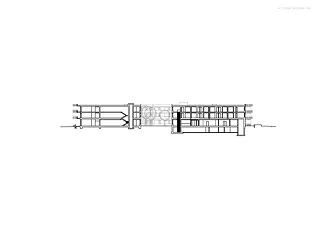

Form und Farbe im Dialog mit der Umgebung

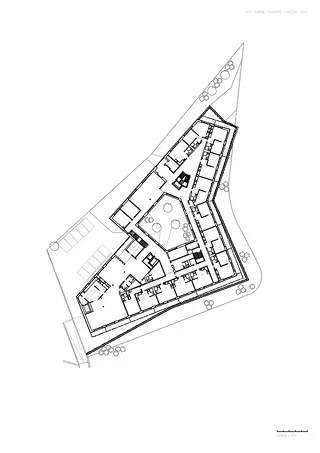

Als besondere Herausforderungen erwähnen die Architekten Grundstücksform, Rentabilität und Hochwasserschutz. Formal reagieren sie darauf mit einem mehrfach geknickten Grundriss, der dem Flusslauf folgt. Im Herzen der Anlage bringt ein Hof Tageslicht ins Gebäudeinnere. Dieser ist für die Architekten zentrales Thema, eine Anspielung an die mediterrane Tradition des Innenhofs. Die Fassaden sind geprägt von den sich wiederholenden, vorfabrizierten Betonelementen in Form von tragenden Sandwichplatten. Deren unregelmässige Profilierung mit Rillen und die versetzte Anordnung lassen ein lebendiges Spiel mit Licht und Schatten entstehen. Der helle, warme Farbton harmoniert mit dem gelblichen Kies der Ruderalflächen entlang dem Fluss. Durch den geknickten Fassadenverlauf ist kaum je die gesamte Gebäudelänge sichtbar, was dem doch grossen Komplex einen wohnlichen Massstab verleiht. Auf der dem Fluss abgewandten Nordseite trägt die leichte Hangsituation dazu bei, dass sich das dreigeschossige Gebäude optimal in die kleinmassstäblichere Volumetrie der umgebenden Bauten integriert.

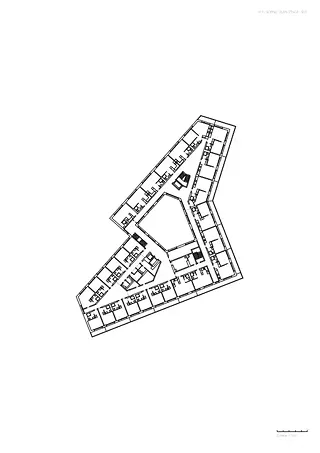

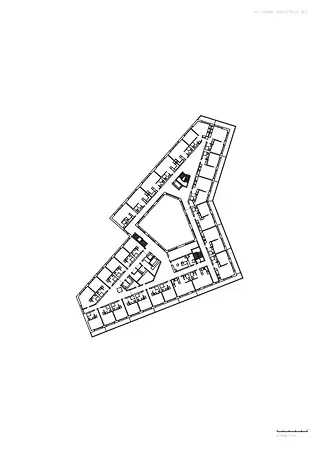

Durchdachte Raumdisposition

Die innere Organisation ist geprägt von der Zweiteilung in Pflegeheim und Trakt mit Seniorenwohnungen. Das Angebot umfasst 20 Studios à 35 Quadratmetern und 21 2½-Zimmer-Wohnungen à 45 Quadratmetern mit je einem eigenen Kellerabteil. Das Pflegeheim bietet 26 Einzelpflegezimmer à 23 bis 30 Quadratmetern an. Eine kleine Teeküche steht auch den Bewohnern der Pflegezimmer zur Verfügung. Balkone ziehen sich flussseitig über die gesamte Gebäudelänge und erweitern die Wohnungen und Pflegezimmer. Im Erdgeschoss rund um den Innenhof befinden sich jene Räume, die dem gesamten Ensemble dienen. Ein Mehrzweckraum für unterschiedlichste Aktivitäten bildet zusammen mit Büroräumen eine Art Gelenk zwischen den beiden Trakten. Auch die Garderoben und ein Aufenthaltsraum für das Personal befinden sich in diesem Bereich. Eine kleine Cafeteria beim Haupteingang und der Speisesaal fliessen nahtlos ineinander über und führen auf die Terrasse mit unmittelbarem Bezug zur Sorne. Die Terrassenbrüstung dient gleichzeitig als Schutzwall gegen ein alle 200 Jahre zu erwartendes Hochwasser. In einer Ausgabeküche unmittelbar neben der Anlieferung werden die von extern angelieferten Speisen für den Service vorbereitet. Die anfallende Wäsche wird teils auswärts und teils in einer kleinen Wäscherei im Untergeschoss verarbeitet. Geheizt wird das Gebäude mit Erdsonden-Wärmepumpen in Kombination mit einem Gasheizkessel, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann.

Verkehrsflächen mit mehrfachem Nutzen

Die Dualität wird konsequent umgesetzt: So sind die Wohnungen mit eigenem Hauseingang und Treppenhaus separat erschlossen. Da die Architekten wussten, dass Treppen oft auch für Turnübungen (Physiotherapie) benutzt werden, schenkten sie den Treppenanlagen spezielle Aufmerksamkeit. So bietet das Geländer entlang des geraden Treppenlaufs im Pflegetrakt die Möglichkeit, sich beim Üben und Trainieren darauf abzustützen, während man die Wohnungen über eine zweiläufige Treppe in einem teilweise geschlossenen Treppenhaus erreicht. Trotz organisatorischer Trennung von Pflegezimmern und Wohnungen sind die Verkehrsflächen durchgehend, sodass man rund um den Innenhof zirkulieren kann. Diese «Rundläufe» werden von den Bewohnern für das tägliche Gehtraining rege benutzt.

Mutiges Materialkonzept

Dass sich die Bauherrschaft bei der Gestaltung der Gemeinschaftsbereiche auf die rohen Sichtbetonwände und -decken einliess, freut die Architekten besonders. Das Farb- und Materialkonzept lebt vom Zusammenspiel des Sichtbetons mit dem Holzdessin der Böden und mit den Brauntönen einzelner Wandpartien sowie der Metallbauteile. Abgesehen von der jeweils braunen Wand hinter den Einbauküchen, sind Wände und Decken in den privaten Wohnbereichen weiss und bilden einen neutralen Rahmen für individuelle Einrichtungen. Bauherrschaft und Architekten haben sich für ein zeitgenössisches Materialkonzept entschieden, das heute vielleicht gewagt erscheint, je länger je mehr aber auch den Senioren vertraut sein wird.

Text: Virginia Rabitsch

Erstveröffentlichung im Magazin der Schweizer Baudokumentation 5.2021