Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach

8057 Zurich,

Schweiz

Veröffentlicht am 25. Februar 2025

Donet Schäfer Reimer Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Beschreibung

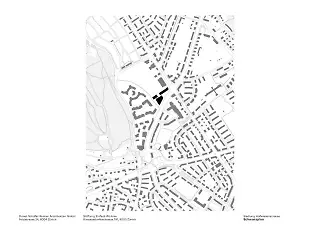

Der Bucheggplatz – zwischen Zürich Unterstrass und -Oerlikon gelegen – ist zugleich Knotenpunkt und Nadelöhr in der Zürcher Verkehrsinfrastruktur. Morgens und nachmittags knubbeln sich dort Autos, Trams und Linienbusse, was Pendler*innen einiges an Geduld abverlangt und den Anwohner*innen Stress beschert. Doch der hektische Kreisel ist zugleich auch das Tor zu ruhigen Zonen: Nordwestlich liegt der bewaldete Käferberg, der zum Spazierengehen und Rennen einlädt. Östlich gibt es eine kleine Grünanlage mit dem Gemeinschaftszentrum Buchegg und einem Streichelzoo, der insbesondere bei Kindern beliebt ist, und wenige Blocks weiter den Irchelpark. Im Sommer bietet zudem die Badi Allenmoos im Norden Raum für Spiel und Abkühlung.

Vor knapp zwanzig Jahren zog das Tempo bei der Verdichtung der Flächen entlang der stark befahrenen Hofwiesenstrasse an. Im Rahmen der Entwicklung des Guggachareals wurden seit 2011 Gewerberäume, ein Sportzentrum und zahlreiche Kleingärten entfernt. Familienfreundliche, genossenschaftliche, städtische und private Wohnhäuser sind an ihre Stelle getreten. Unter anderem wurden bemerkenswerte Siedlungen von Knapkiewicz + Fickert und EMI errichtet. Diese Anlagen sind offen und durchlässig gestaltet. Damit wurde sichergestellt, dass die neuen Gebäude den Zugang zum Wald nicht blockieren, sondern mit den Mitteln der Architektur Einladungen gegenüber der Öffentlichkeit formulieren, sich durch die parkartigen Zwischenräume hindurchzubewegen.

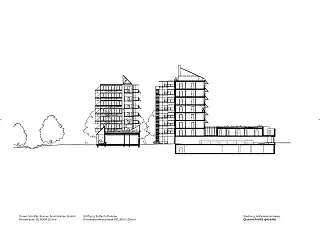

Bewohnte Lärmschutzwand

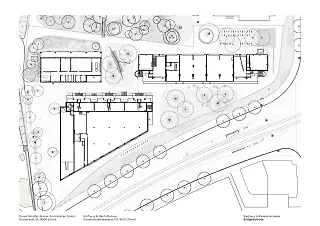

Die Schweizer Bundesbahn nutzte einen Teil des Areals von 2008 bis 2015 als Installationsplatz im Rahmen der Baustelle des Weinbergtunnels. Nun ist dort an der Ecke zur Hofwiesen- und Wehntalerstrasse mit der Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach – die auch Guggach III oder Siedlung Hofwiesenstrasse genannt wird – ein weiterer, urban anmutender Baustein eingefügt worden, der auch als Quartierzentrum dient. Parallel wurden auf dem Gelände, das sich im Eigentum der Stadt Zürich befindet, ein Park und eine Schule errichtet. Rund 8500 Quadratmeter wurde an die gemeinnützige SEW im Baurecht abgegeben. Diese erstellte zwei Wohnblocks mit Gewerbeflächen und einen Kindergarten.

Während die meisten Wettbewerbsteilnehmenden vorschlugen, die Gebäude an der Hofwiesenstrasse zu orientieren, haben Doscre sie zu ihr leicht abgedreht, um einen kleinen dreieckigen Vorplatz zu schaffen. Etwas irritierend ist die kühle Erscheinung der Neubauten: Das Schulgebäude von Weyell Zipse Architekten aus Stahl und Glas tritt mit einer industriellen Anmutung auf. Auch die Strassenfassaden der beiden jeweils achtstöckigen Wohnbauten wirken technoid. Besonders die Vordächer aus dunklen Photovoltaikmodulen, welche gen Südosten und -westen alle Etagen des Gebäudes akzentuieren, springen ins Auge. Gemäss Berechnung soll der Eigenverbrauchsanteil beim Strom zwei Drittel betragen. Der Rest wird ins Netz eingespeist. Dass sie nicht flach, sondern leicht abgewinkelt montiert wurden, steigert die Performance der Solarzellen.

Die Guggach Siedlung ist das bislang grösste Projekt der städtischen Stiftung «Einfach Wohnen», die vor elf Jahren gegründet wurde, um günstigen und ökologischen Wohnraum zu realisieren. Auch ökonomisch wurde mit der Siedlung ein neuer Massstab gesetzt. Für eine Einzimmerwohnung sind netto weniger als 700 Franken pro Kopf und Monat zu bezahlen; eine Vierzimmerwohnung kostet unter 2000. Ein Drittel der 111 Einheiten an der Hofwiesenstrasse sind subventioniert. Alle Wohnungen werden derweil mit Einkommenlimiten vermietet. Das heisst, sie stehen nur Personen mit begrenztem Einkommen zur Verfügung.

Einschränkungen als Potenzial

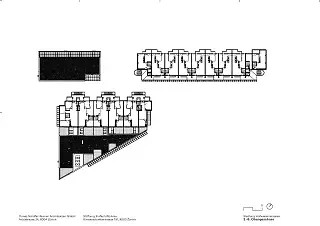

Eine Premiere ist das Belegungsziel der Wohnstiftung. Sie möchte so gut wie möglich die unterschiedlichen Wohneinheiten – vom Studio bis zur Maisonette-Wohnung mit 7½ Zimmern – voll belegen: Das bedeutet, dass im Idealfall pro Person durchschnittlich nur ein Raum gebraucht werden soll. Darin eingerechnet sind auch die offenen Bereiche für Wohnen, Essen und Küche. Um dies trotz Kostendruck und der hohen Lärmbelastung räumlich zu ermöglichen, war eine intensive Arbeit an den Grundrissen nötig. Die Architekt*innen mussten die kniffelige Frage lösen, wie die kompakten, länglichen Wohnungen durch die 13 Meter tiefen Riegel hindurchgesteckt und zur lärmabgewandten Seite belüftet werden könnten. Wohnungen mit nutzungsneutralen, gleichwertigen und vollständig abtrennbaren Zimmern konnte unter diesen Bedingungen nicht erreicht werden. Dies führte zu einer spezifischen Grundrisstypologie mit ineinanderfliessenden Wohn- und Essräumen sowie zu einer verschachtelten Anordnung der Zimmer. Einzig bei den grösseren Wohnungen ab fünfeinhalb und bis zu zehneinhalb Zimmern – wo für die Nutzung als Wohngemeinschaft oder Wohncluster geschlossene Zimmer unabdingbar sind – wurden möglichst viele abtrennbare Räume geschaffen.

Im September 2024 wurde die Siedlung von 330 Bewohner*innen bezogen. In den Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnungen leben vorrangig Singles, Paare und Kleinfamilien. 35 Wohnungen haben viereinhalb Zimmer oder mehr. Diese werden vor allem von WGs genutzt. Der Durchmischung zuliebe wurde gelegentlich von der Zielbelegung abgewichen, etwa um Alleinerziehenden, Senior*innen und Menschen mit Einschränkungen Raum zu geben. Dennoch kommt man auf einen Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch von gerade einmal 26 Quadratmetern. Zum Vergleich: Der Schnitt in Stadtzürcher Genossenschaftssiedlungen liegt bei 35. Und die Belegungsformel für geförderten Wohnungsbau lautet üblicherweise (nicht nur in Zürich) «Zimmerzahl minus eins».

Durchgesteckt

Das Büro Donet Schäfer Reimer, das – ebenso wie die Stiftung mit der Guggach Siedlung – sein erstes Grossprojekt realisiert hat, war bemüht, trotz der Kompaktheit und einem schlanken Budget keine karge Atmosphäre entstehen zu lassen. Den Architekt*innen ist es gelungen, die Einschränkungen in gestalterische Potenziale zu verwandeln und zum Ausgangspunkt zur Entwicklung spezifischer und charismatischer Raumdispositionen zu machen. Sie haben die Architektur zudem auf verschiedenen Massstabsebenen sorgfältig durchgearbeitet und mit Laubengängen und offenen Treppenhäusern und zahlreichen kraftvollen farbigen Elementen ein Gefühl von Lebendigkeit und Grosszügigkeit erzeugt.

Besonders clever wurde mit räumlichen Filtern gearbeitet: Im östlichen Haus haben die Wohnungen Balkone zum Quartierpark hin. Auf der Strassenseite dient ein Laubengang als Puffer. Und im Dachgeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit Terrasse. Auch das Westhaus hat auf der Parkseite einen solchen räumlichen Filter. Die offene Erschliessung besteht aus einer Stahlkonstruktion mit drei Treppentürmen und Passerellen zu den Wohnungen. Zur Strasse hin wirkt der Gebäuderiegel mit seiner Lochfassade hingegen dünnhäutig. Einzig der Sockel springt hervor, hält den Verkehr etwas auf Distanz und verringert die Lärmbelastung in den ersten drei Geschossen. Das obere Geschoss des Sockels dient als Beletage für die Patiowohnungen, während im Erdgeschoss eine Coop-Filiale eingezogen ist. Parkseitig gibt es dort zudem Hobbyräume, die von Gruppen angemietet werden können. Die Besucher*innen des Grossverteilers, eines Veloladens und eines Cafés beleben den Platz zur Kreuzung hin. Damit wirkt die Siedlung wie beabsichtigt zugleich als Quartierzentrum.

Lebhafte Oberflächen

Bei den Wohnungen wurde nicht nur mit der Fläche sorgsam gehaushaltet. Auch die Ausstattung von Küchen und Bädern wurde optimiert. Zwischen den Betonwänden und Böden gibt es beispielsweise keine Fussleisten. Und zahlreiche Oberflächen wurden aus Budgetgründen roh belassen. Die unterschiedlichen, teils kräftigen Farben und ausdrucksstarken Materialien für Wände, Böden und Decke schaffen dennoch eine abwechslungsreiche und freundliche Wohnatmosphäre.

Diese Vielfalt wirkt verspielt, ist aber vor allem rationalen Überlegungen geschuldet. Konstruiert wurde mit möglichst günstigen und ökologisch vertretbaren Materialien. Aus ökonomischen Gründen wurden die Wandscheiben und Decken mit klimaoptimiertem Beton erstellt. Im Vergleich zum konventionellen Baustoff besitzt dieser dank einer neuen Rezeptur einen etwa zehn Prozent niedrigeren CO₂-Fussabdruck. Die übrigen Aussen- und Innenwänden wurden mit Holzbauelementen ausgeführt. Für die 70 Zentimeter starken Rundstützen, welche die aussenliegenden Erschliessungen tragen, kam Bolliger Sandstein aus dem Gebiet des Oberen Zürichsees zum Einsatz. Leider haben sie den Test im Labor nicht bestanden und mussten daraufhin ausgebohrt und verstärkt werden. Die Kerne konnten aber für Bodenbeläge und Bänke verwendet werden.

Auch bei der Haustechnik wurden einfache Lösungen gewählt. Abgesehen von Lebensmittelladen und Gastro wurde weitestgehend auf mechanische Lüftungen verzichtet. In den Wohnungen wird ganz klassisch die Luft in den Bädern und den Küchenbereichen mit Ventilatoren abgezogen und strömt durch die Fassade nach. Für Heizung und Warmwasser wird Fernwärme genutzt. Auch die Abwärme des Grossverteilers wird anteilig fürs Erhitzen des Brauchwassers verwendet.

Multifunktional

Die Architekt*innen setzten verspielte und bisweilen unkonventionelle Gestaltungsmittel ein, um Behaglichkeit zu schaffen. Vor einigen Fenstern laden gekachelte Bänke zum Verweilen ein. Und die Grosswohnungen sind teilweise mit Glasdächern versehen, wodurch deren Wohn- und Essbereiche hell und attraktiv sind.

Die Kombination aus funktionalen und einfach verfügbaren Elementen sparte beim Bauen Geld. Dieses pragmatische Prinzip ist in der Wohnüberbauung an mehreren Stellen erkennbar. Aber nirgends fällt sie derart stark auf wie an den Fassaden. Die PV-Modulen sind schwarze Standardelemente – günstig und leistungsstark. Indem sie an den Brüstungen der Laubengänge und oberhalb von Fenstern abgewinkelt montiert wurden, dienen sie zugleich als Sonnenschutz. So wagte man es, auf bewegliche Storen und Markisen zu verzichten. Im Kanon der immer häufiger realisierten, unauffälligen Solarfassaden ist dieser Ansatz eine erfrischende, ausdrucksstarke Alternative.

Abschliessend kann man konstatieren: Die neue Siedlung versprüht im Gegensatz zu denen am Waldrand einen eher kühlen Charme. Sie zeigt damit auf, woran man sich im preisgünstigen Wohnungsbau wohl (wieder) gewöhnen muss: Der Übergang vom Privatraum zur Stadt erfolgt abrupt. Der Park und der kleine Vorplatz können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Dichte merklich auf Kosten der halböffentlichen Zwischenzonen geht. Auch der additive Charakter mag nicht jedem gefallen, da sich die konstruktiven und technischen Details nicht immer zu einem stimmigen Ganzen verbinden. Im Zeitalter von dramatisch steigenden Mieten werden in den nächsten Jahren sicherlich zahlreiche ähnliche ungeschminkte und ungekünstelte Gebäude entstehen. Bleibt zu hoffen, dass die Architekt*innen es schaffen, unter diesen strammen Bedingungen ebenfalls inspirierende Ideen zu entwickeln, damit vergleichbar eigenständige Wohnbauten gelingen können.

Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.