Bürgerspital Solothurn

4500 Solothurn,

Schweiz

Veröffentlicht am 30. September 2020

Silvia Gmür Reto Gmür Architekten

Teilnahme am Swiss Arc Award 2021

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

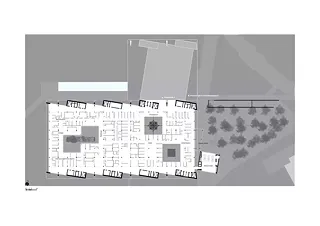

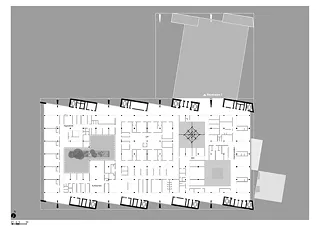

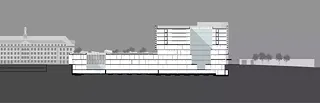

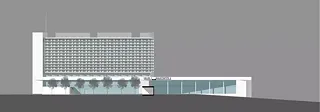

Das Neubauprojekt des Bürgerspitals Solothurn ist das Ergebnis eines internationalen Wettbewerbes für ein neues Krankenhaus mit 303 Betten sowie Abteilungen für Operationen, Geburten, Intensivpflege, Tagesklinik, Radiologie, Ambulatorium, Diagnostik und Notfall auf dem Gelände des heutigen Spitals. Das bestehende Spital soll während der Bauzeit komplett weiterbetrieben werden.

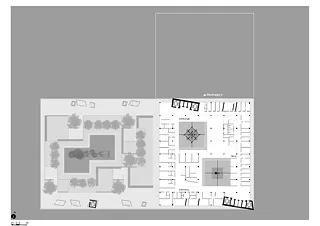

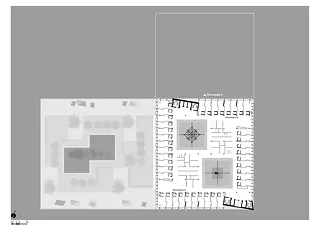

Der Entwurf sieht einen L-förmig angeordneten Neubau vor, die um den Bestand gebaut werden. Anstelle der Altbauten soll nach der Fertigstellung des neuen Komplexes ein grosszügiger Park, auf den sich das neue Spital ausrichtet, entstehen.

Gebäudestruktur

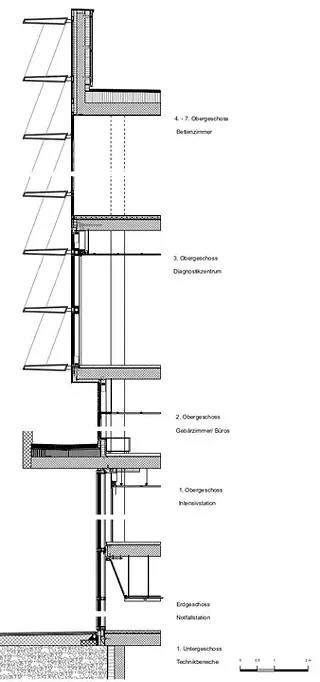

Die Hauptnutzfläche des zukunftsorientierten Neubaus spannt sich zwischen den zwei funktional von einander getrennten Erschliessungsbereichen für die Patienten auf der einen Seite und das Personal, die Betten und das Material auf der anderen Seite auf. Klare und übersichtliche Wege entlang der Fassade - und somit am natürlichen Licht - ermöglichen Patienten und Personal eine einfache Orientierung im Gebäude. Der Patient bewegt sich mit der Aussicht auf den Park in einem hellen Gang vor den einzelnen Abteilungen - ohne dass sich seine Wege mit denen des Personals oder der Ver- und Entsorgung kreuzen.

Es wurde eine Gebäudetypologie mit einer maximalen Flexibilität, Rationalität und Klarheit entwickelt, die zukünftige Erweiterungen und Umnutzungen ohne Unterbrechung des laufenden Spitalbetriebes ermöglicht.

Durch die Verlagerung der infrastrukturell notwendigen Komponenten in die peripheren Zonen des Gebäudes wird im Untersuchungs- und Behandlungsteil eine Hauptfunktionsfläche geschaffen, die in einer zusammenhängenden «Säulenhalle» untergebracht wird. Es entsteht pro Geschoss eine frei organisierbare Grundfläche von ca. 8'500 m2, welche die grösstmögliche Freiheit für die Organisation der einzelnen medizinischen Abteilungen zulässt. Sowohl für die Untersuchungsbereiche als auch die Bettenstationen werden neue Typologien gesucht und entwickelt, welche neben Effizienz und Wirtschaftlichkeit eine freundliche und helle Atmosphäre zulassen.

Konzeption der Spitalbetten

Das heutige Standard-Zweibett-Zimmer wird häufig mit hintereinander gestaffelten Betten ausgestattet. Das vordere Bett am Fenster versperrt dem hinteren Platz die Aussicht und der Patient schaut, wenn er den Blick aus dem Fenster haben möchte, immer über das Bett des anderen hinweg und verletzt somit ungewollt dessen Privatsphäre. Bei gezogenem Trennungsvorhang ist die Aussicht des hinteren Bettes komplett verstellt – es gibt somit einen guten und einen schlechten Bettenplatz.

Im Bürgerspital Solothurn wurden zwei individuelle Bereiche für die beiden Patienten geschaffen: Die rechtwinklige Bettenstellung wird durch eine Drehung des korridorseitigen Zimmerbereichs ergänzt, wodurch ein Versatz entsteht. Durch diesen Versatz wird ein präzise definierter Raum für das vordere Bett, aber auch eine Nische für den Kopfbereich dieses Bettes erzeugt. Zusätzlich wird der Platz für den Patientenschrank geschaffen, der so in keiner Weise die Sicht versperrt oder im Raum steht. Durch die abgewinkelte Bettenposition kann die Distanz zwischen den Betten erhöht und somit die Individualität eines jeden Patienten unterstützt werden.

Das hintere Bett hat im Vergleich zu einem Standard-Zweibett-Zimmer eine wesentlich bessere, vom anderen Bett unabhängige Aussicht. Jeder Patient hat eine eigene Aussicht, kann sich aber auch durch das Ziehen des Vorhangs von den Blicken des anderen abschirmen. Beide Bettenplätze sind gleichwertig. Durch die leichte Abdrehung des vorderen Bettes wird der Gemeinschaftsbereich vergrössert und beide Patienten haben ihren Patientenschrank direkt neben ihrem Bett.

Sonnenschutz und Lichteinfall

Sowohl funktional als auch optisch hat der Sonnenschutz einen massgeblichen Einfluss auf die räumliche Qualität des Zimmers und die Wirkung des Lichtes. Herkömmliche Roll- oder Lammellenstoren wirken dem Tag-Nacht-Rhythmus und dem menschlichen Bedürfnis nach Tageslicht entgegen.

In dem Moment, wo die Sonne scheint, der Mensch den Wunsch nach Aussicht verspürt und die heilende Wirkung des natürlichen Tageslichtes zum Tragen kommen kann, werden die Storen üblicherweise geschlossen, die Räume verdunkelt und der Blick in Streifen „geschnitten“. Das Schweifen des Blickes wird blockiert und die Grösse des Zimmers scheint auf ein Minimum zu schrumpfen.

Aus diesem Grund wurde ein feststehendes Sonnenschutzsystem entwickelt, das neben dem erforderlichen Blendschutz und dem Schutz vor der Überhitzung des Raumes auch die freie Sicht nach aussen, die maximale natürliche Belichtung des Raumes, den teilweisen Schutz vor Einblicken aber auch solare Gewinne im Winter gewährleistet.

Die zurückhaltende Ausstattung und Materialisierung des Zimmers wird durch das Holzparkett und ein Möbel oberhalb der Betten geprägt. Hier sind die notwendigen medizinischen Anschlüsse und eine indirekte Beleuchtung integriert – der Raum bietet einen wohnlichen Rahmen, ohne Einschränkungen der medizinischen Notwendigkeiten. Farbliche Akzente werden durch den Esstisch, die Stühle und den durch den Künstler Guido Wiederkehr gestalteten Vorhang gesetzt.

Sanitäranlagen

Das Bad wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal entwickelt. Die Anordnung der einzelnen Komponenten und die Wahl der Materialien wurden nicht nur auf die Belange der Patienten, sondern auch genau auf die Bedürfnisse der Pflegenden in einem modernen Spitalbetrieb abgestimmt.

Die Basis des Bades ist eine rechtwinklig konzipierte, vorfabrizierte Betonzelle, deren fugenlose Polyurethan-Beschichtungen an den Wänden und auf dem Boden, aber auch bündig in die Wand eingelassene Ablagen und Handschuhfächer neben dem breiten Waschbecken aus Acrylstein die Anforderungen der neuesten Hygieneregelungen erfüllen und eine leichte Reinigung ermöglichen.

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzern wurden die Farben in den Bädern gewählt: Grau wurde jeweils mit Gelb oder mit Rosa kombiniert. Die Farbe Rosa, die als Mischfarbe die Reinheit der Farbe Weiss mit der Stärke der Farbe Rot verbindet, gilt als eine positive Farbe und soll Selbstheilungskräfte aktivieren. Sie wirkt besänftigend, stimmungsaufhellend, optimistisch und sorgt für innere Ruhe, Gelassenheit und Wohlbefinden. Gelb als Symbol des Lichtes wirkt aufheiternd und erwärmend und strahlt Zuversicht und Lebensfreude aus.

Die Masse und Höhen des Bettenzimmers sind nach den harmonischen Lehrsätzen des menschlichen Körpers entworfen. Die relevanten Höhen wurden nach dem Modulor, einem Massstabssystem auf Basis des Menschen, und dem goldenen Schnittes dimensioniert. Die Wege sowohl des Personals als auch des Patienten sind unmittelbar und übersichtlich, die Abläufe der Pflege sind optimal, da die Flächen und Durchgänge für problemlose Arbeitsabläufe dimensioniert sind.