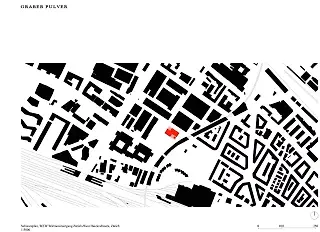

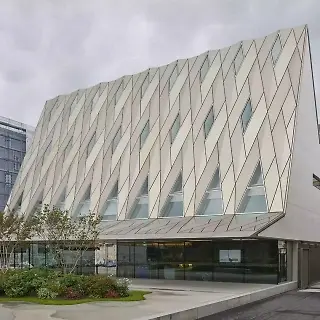

Energiezentrale Josefstrasse

8005 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 05. Februar 2025

Graber Pulver Architekt:innen AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

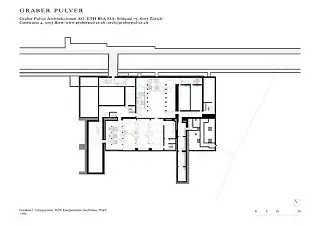

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

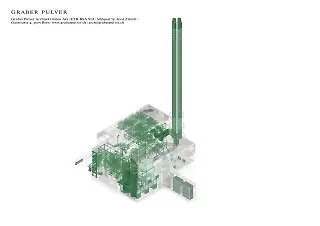

Die ehemalige Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse – zum Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme 1904 im Industriequartier Zürichs angesiedelt – wurde zu einer modernen Energiezentrale umgebaut. Das Bauwerk beherbergt anspruchsvolle Technik für die energetische Grundversorgung in einem Stadtteil, welcher vom aufstrebenden Industriestandort zum beliebten Wohnquartier transformiert wurde. Innerhalb der städtischen Infrastruktur Zürichs bildet die Energiezentrale einen zentralen Baustein. Ihre Funktion ist das Speichern und Aufbereiten von Energie wie auch der Betrieb der Fernwärmeversorgung für mehrere Stadtteile in Zürich West. Die Energie wird in Zürich Nord durch die Verwertung von Kehricht und Biomasse produziert und durch eine neu gebaute, unterirdische Leitung zur Energiezentrale Josefstrasse transportiert. Bedarfsspitzen in den Wintermonaten werden in der neuen Anlage mit Wärme aus Gas gebrochen. Innerhalb der städtischen Infrastruktur Zürichs bildet die Energiezentrale einen zentralen Baustein. Sie ist ein Schlüsselelement in der Dekarbonisierung der Stadt.

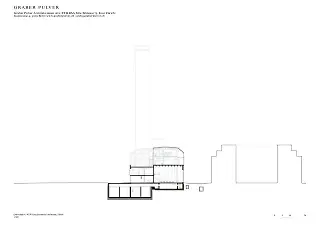

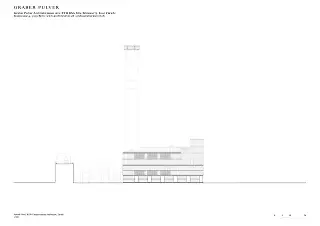

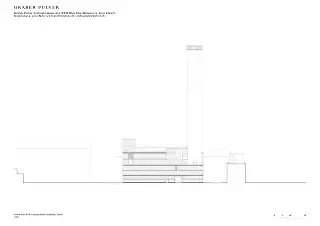

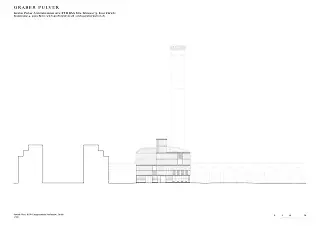

Eingepasst in den städtebaulichen Kontext

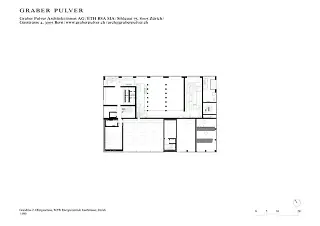

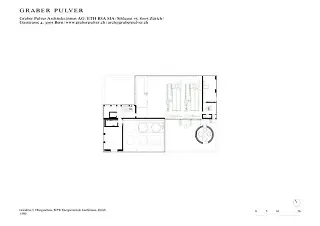

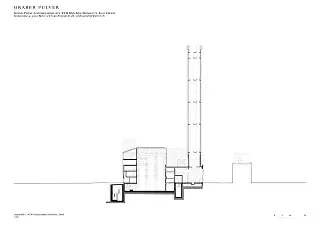

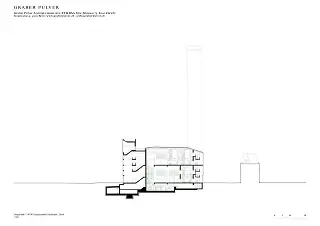

Grosses Augenmerk galt – neben den technisch-funktionalen Anforderungen der anspruchsvollen Transformation – der städtebaulich-volumetrischen Einpassung in den Massstab des heutigen Wohnquartiers und der Suche nach einem adäquaten architektonischen Ausdruck des technischen Programmes durch eine spezifische Ausformulierung der Gebäudehülle. Abstufungen und Versätze in der übereinandergeschichteten Fassade verweisen auf die komplexe Stapelung der im Volumen organisierten Speicher, Pumpen und Kessel. Horizontale Bänder aus walzblankem Aluminium halten die vertikalen Gläser wie Gurte zusammen. Nachts zeichnet die Innenbeleuchtung die Struktur als feines Schattenspiel auf der gläsernen Fassade ab. Das Gebäude wird damit zur baulichen Auskristallisierung des städtischen Infrastrukturnetzes.

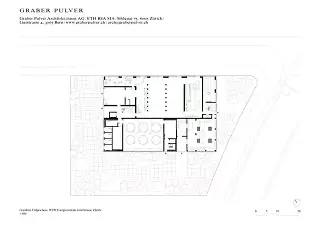

Architektonischer Ausdruck

Teile der ehemaligen KVA wurden mit Neubauteilen aus Beton und Stahl zu einem neuen Ganzen verwoben. Drei skulpturale Treppenhäuser in Sichtbeton bilden einen wichtigen Teil der inneren Promenade. Der Stahlbau trägt Verfahrenstechnik, Fassade und Dach. Eine Umhüllung aus blauem Gussglas und walzblanken Gurtbändern in Aluminium erinnern an die industrielle Vergangenheit des Ortes. Bestand und Neubauteile, Beton und Stahl, Struktur und Hülle bilden kongeniale Einheiten. Wo materialsparende Geschossdecken mit grossen Spannweiten und hohen Nutzlasten erforderlich sind, finden Rippendecken ihre Verwendung. Die Anwendung von Beton (RC, SCC) und Stahl geht einher mit der Leistungsfähigkeit des Materials. Ein tief ins Erdreich ragender Sockel aus Beton (grösstenteils bestehend) löst sich nach oben in ein Betonskelett auf, beziehungsweise in ein leichtes Tragwerk aus Stahl im Bereich des Daches.

Nachhaltigkeit und Ökologie

Die enge Koordination von Bau- und Verfahrenstechnik ermöglichen einen umfassend ressourcenschonenden Ansatz und einen minimalen Ressourcenverbrauch im Betrieb der Anlage. Das Projekt reduziert durch die Erschliessung von neuen Stadtgebieten mit Fernwärme die Verwendung von nicht erneuerbaren Ressourcen wie Gas und Öl. Grosse Teile der bestehenden Baustruktur der Kehrichtverbrennungsanlage Josefstrasse konnten erhalten und weiter genutzt werden. Das Untergeschoss wurde wo nötig verstärkt und erneuert. Der 90 Meter hohe Kamin bleibt weiterhin in Betrieb.

Der klimaaktive Freiraum leistet durch geringe Versiegelung, hohe Sickerfähigkeit und einem vielfältigen Grünanteil mit Schattenbäumen und Ruderalflur einen kostengünstigen Beitrag zur Schwammstadt, Hitzeminderung, Stadtökologie und Biodiversität. Dazu gehört auch der Nistkasten auf dem Hochkamin, wo seit Ende der 1990er-Jahre Turm- oder Wanderfalkenpaare ihre Brut aufziehen.

Sozialräumliche Aspekte

Die Grundfläche des gewaltigen Baukörpers konnte auf rund einen Viertel reduziert werden, die Volumetrie auf einen Achtel – beides zugunsten eines neuen Parkes für das Quartier. Dieses hat sich seit seinen Anfängen als Industrie- und Produktionsort zu einem beliebten und belebten Stadtteil entwickelt. Punktuell platzierte Sitzobjekte laden zum Verweilen ein und ermöglichen sozialen Austausch. Die biodiverse Stadtnatur mit Birken, Weiden und Pappeln erzeugt ein angenehmes Klima für einen öffentlichen Begegnungs- und Aufenthaltsort. Die Themen Energie und Industrie blieben mit der neuen Energiezentrale im städtischen Gefüge dem Industriequartier erhalten und sind somit eine Reminiszenz an früher.

Das Projekt wurde von Graber Pulver Architekt:innen für den Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Elisa Schreiner und Jørg Himmelreich publiziert.