Erweiterung Hauptquartier der WHO

1202 Genève,

Schweiz

Veröffentlicht am 16. Februar 2022

Berrel Kräutler Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Berrel Kräutler Architekten haben das ikonische WHO-Gebäude in Genf erweitert. Weil sie ihren Entwurf konzeptionell und formal an den Bestand von Jean Tschumi aus den 1960er-Jahren angelehnt haben, ist ein stimmiges neues Ganzes entstanden. Doch durch das Hinzufügen neuer Raumideen, der Erfüllung aktueller Nachhaltigkeitsanforderungen und dem Berücksichtigen neuer Formen der Arbeitsorganisation haben sie zugleich eine zeitgemässe Bürowelt erschaffen.

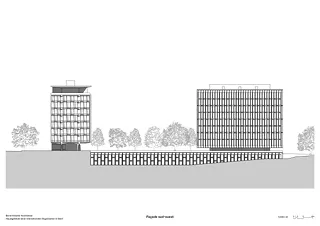

Der moderne Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf wurde in den 1960er-Jahren nach den Plänen von Jean Tschumi errichtet. Besonders der auf Pilotis «schwebende», kristallin wirkende Büroriegel (Gebäude A) gibt ihm einen unverwechselbaren Charakter und starke Präsenz.

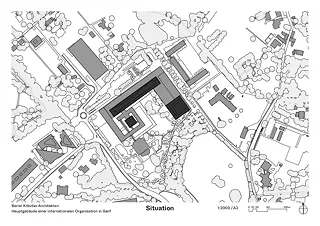

Um dem wachsenden Bedarf nach Arbeitplätzen zu begegnen, wurden über die Jahre hinweg relativ planlos verschiedene neue Gebäude auf dem Gelände errichtet. Nicht nur, dass die zuletzt 16 architektonisch heterogenen Bauten den Park verrümpelten: Schlecht gedämmt verursachten sie in den kalten Monaten zudem einen immensen Heizölverbrauch. Um die Jahrtausendwende wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Ihr Auftrag: die Planung eines neuen Flügels, der die vielen kleinen Zubauten ersetzen sollte. Dabei wurde sowohl der Wunsch nach einer transparenten Architektur formuliert, die das Selbstverständnis der internationalen Institution nach aussen abbilden kann, als auch nach Räumlichkeiten, welche die aktuellen Arbeitsabläufe der WHO unterstützen.

Kill your darlings

Berrel Kräutler wollen, dass ihre Architektur im Kontext verankert ist. Das heisst auch, dass ihre Bauten mitunter bewusst in die zweite Reihe treten. Die Architekt*innen hinterfragen im Prozess schonungslos und immer wieder aufs Neue die Ideen, in welche sie sich verliebt haben und fordern einander auf: Kill your darlings. Im Fall der Erweiterung der WHO waren sie von Tschumis Gebäude fasziniert. Es mit der Erweiterung zu re-interpretieren lag nah. Doch fanden die Architekt*innen mit ihrem Entwurf einen guten Mittelweg zwischen Anlehnung und Eigenständigkeit. Sie versuchten bewusst kein «zweites Gebäude», sondern einen neuen Teil des Ensembles zu entwerfen. Jetzt strahlt es wieder – wie von Tschumi ersonnen – wie ein Juwel in der rollenden Parklandschaft.

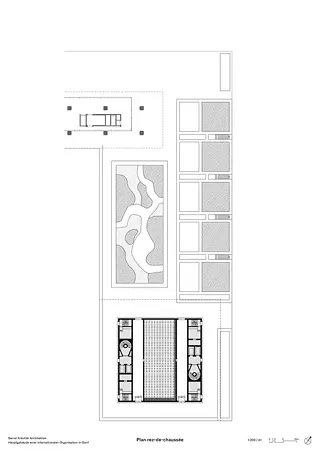

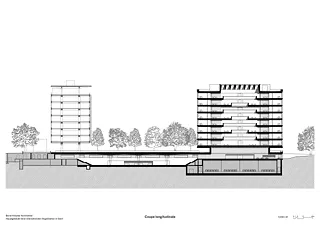

Die Erweiterung ist wie der Altbau aus zwei Teilen komponiert. Ein Bürovolumen «schwebt» über einem Sockel, in dem sich Aditorien und Gastronomie befinden. Der bestehende Bürotrakt und der Neubau formulieren eine rechtwinklige Gesamtfigur. Nähern sich Besucher dem bestehenden Haupteingang, wird der Neubau erst aus dem Foyer heraus sichtbar.

Im Landschaftsraum

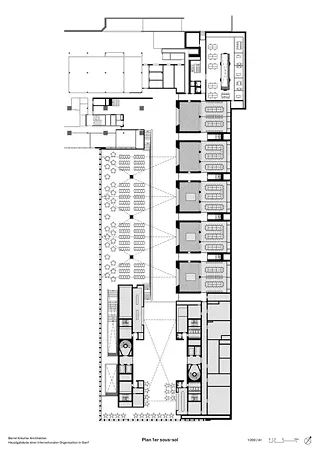

Maurice Berrel vergleicht das Sockelgeschoss mit Myzel, den fadenförmigen Zellen, mit denen sich Pilze im Boden «verwurzeln». Der bestehende und der neue Sockel bilden eine Einheit. Schreitet man vom Foyer die Treppe herunter, folgt man wie selbstverständlich dem Geländeverlauf. Den Übergang vom Alt- in den Neubau nimmt man kaum wahr, wenn man die neue Halle betritt. Es gibt in ihr einen eingeschossigen Bereich, der vor allem als Erschliessung dient und eine parallele, tiefer liegende doppelgeschossige Zone für das Restaurant.

Hier im Sockel schlägt das Herz der WHO. Es gibt neue Säle, Sitzungszimmer und das Emergency Operations Center, in denen Entscheidungen für Gesundheitskampagnen getroffen werden oder über die angemessenen Reaktionen auf Krisen beraten wird. Er verbindet und erschliesst alle Gebäudeteile miteinander und leitet zugleich in den Park über. Mit einem Café, dem Restaurant und einer vorgelagerten Terrasse ist er ein Ort der Begegnung und des informellen Austauschs. Die Halle strahlt die meiste Zeit eine angenehme, beinahe feierliche Ruhe aus. Das ändert sich jedoch schlagartig, wenn zur Mittagszeit die Mitarbeiter*innen in das Restaurant strömen. Dann wird sie zur umtriebigen Piazzetta.

Obwohl sie durch das leicht abfallende Gelände teilweise im Souterrain liegen, wirken die Sockelgeschosse hell und offen. Das liegt nicht zuletzt an ihrer grosszügigen Dimensionierung. In den Räumen wurden verschiedene Elemente des Altbaus wieder aufgegriffen: Der grau geäderten

Boden etwa oder die Form der drei mächtigen Pfeiler mit ihren dreieckigen Flächen. Die Weite und Offenheit der Halle lässt die

demokratischen Ideale der Nachkriegsarchitektur wieder aufleben.

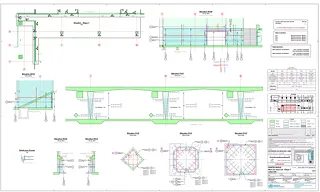

Auch mit den Fassaden entspinnt die Erweiterung einen Dialog mit dem Bestand. Sie wurde als wabenartige Aluminiumkonstruktion gestaltet, die auf subtile Art jeweils die übereinander liegenden Fenster zweier Etagen verbindet. Da diese sanfte Gliederung jeweils eine Etage rauf und runter springt, entsteht ein vergleichbar belebter Effekt wie bei Tschumis asymmetrischen Fensterrahmen beim Gebäude A.

Durch die Glasfassaden im Sockel und dem Bürovolumen ist die Landschaft im Inneren allgegenwärtig. Lose eingestreute Bäume im Park sind eine Referenz an die Geschichte des Gebietes. Denn Prégny-Chambésy war landwirtschaftlich geprägt, bevor der Kanton Genf das Grundstück 1959 im Erbbaurecht an die WHO abgab.

Bürolandschaft

Der Zugang zu den neuen Büroetagen erfolgt durch zwei Service- und Erschliessungskerne von den Sockelgeschossen aus. Sie wurden innen sorgfältig materialisiert. Die breiten Wendeltreppen sind mit Terrazzo belegt und die Wände der Zugänge mit gefaltetem Aluminium verkleidet. So wird deutlich, dass sie – obwohl sie Nebenräume sind – zugleich als Orte informeller Begegnungen gedacht sind.

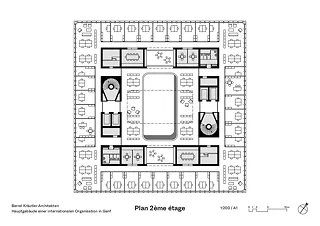

In den oberen Etagen wurden die Kerne zu einem quadratischen Ring weitergeführt. In ihm sind Nebenräume angeordnet: Sanitäranlagen, kleine Küchen und intime Besprechungszimmer. Rund um den Ring liegen Büros für Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, deren Tätigkeiten Ruhe und Vertraulichkeit voraussetzen. Der Ausblick ist grandios. Er schweift über die Stadt zum Jura und den Voralpen. (Vorausgesetzt die Jalousien sind nicht geschlossen, denn sie fahren bei sonnigem Wetter automatisch herunter.) Ein Gebäuderaster von 1,24 Metern ermöglicht verschiedene räumliche Konfigurationen – vom Einzelbüro bis zum Open Space. Weil bei der WHO pro Tag durchschnittlich zwei Büroräume neu konfiguriert werden, ist es wichtig, dass sie sich einfach neu aufteilen lassen.

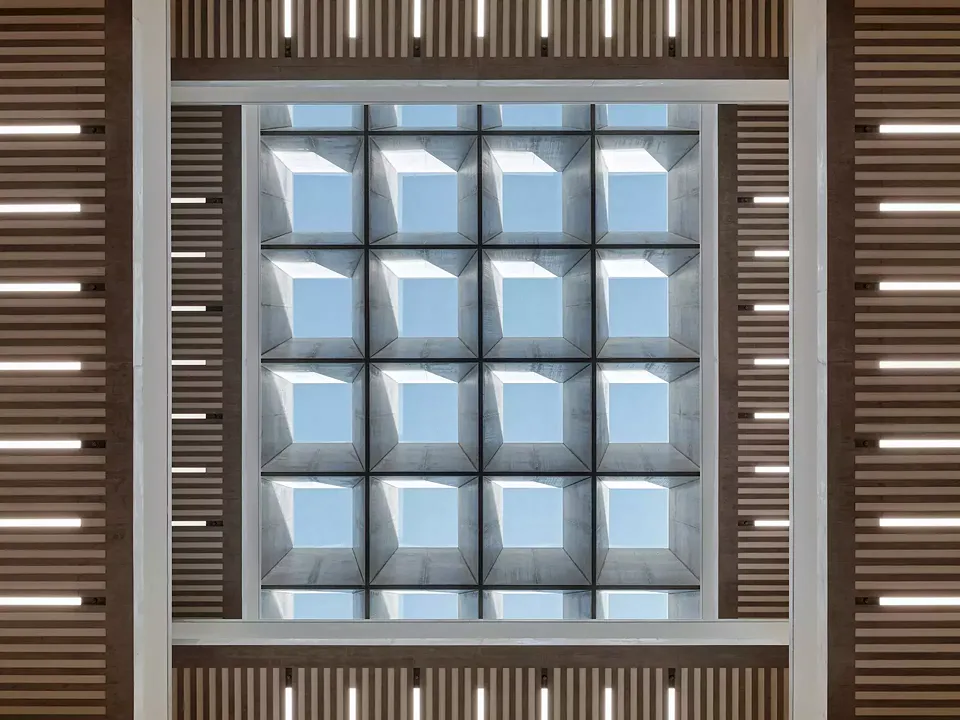

In der Mitte des Gebäudes befindet sich ein gänzlich andersartiger Raum: Ein mehrgeschossiges Grossraumbüro staffelt sich mit Galerien über acht Ebenen. Die rechteckigen Öffnungen in den Decken sind in jeder Etage gleich gross, jedoch von Etage zu Etage jeweils um 90 Grad gedreht, was dem Atrium eine beinahe piranesische Komplexität und faszinierende Grosszügigkeit verleiht. Obwohl die räumlichen Grenzen durch den Ring auf allen Seiten und Etagen die selben sind, wirkt der Raum dynamisiert, so als würde er sich auf unterschiedliche Art und Weise nach aussen ausweiten. Ein Geniestreich der Architekt*innen: einfach und wirksam zugleich ist ein ikonischen Raum entstanden.

Epilog

Der Bericht der Jury zum Wettbewerb, den Jean Tschumi 1960 gewann, hielt kritisch fest, dass der «Hochhauscharakter» des Sekretariatsgebäudes «unvermeidlich war». Betont wurde allerdings auch, dass der Entwurf «dennoch ruhig und aufrichtig sei und einen der WHO angemessenen architektonischen Charakter» habe. Indem ein halbes Jahrhundert später die Jury des 2014 von Berrel Kräutler gewonnenen Wettbewerbes die «zeitlose Einfachheit» des Entwurfes für die Erweiterung unterstrich, knüpte sie an der Vorstellung an, dass eine einfache und zeitlose Architektur eine wichtige internationale Institution wie die Weltgesundheitsorganisation noch immer am besten repräsentiere.

Architektur und die Institutionen, für die sie entworfen wurde, bedingen sich gegenseitig. Dies erklärt die für den helvetischen Kontext ungewöhnlichen Dimensionen des WHO-Gebäudes. Aber aktuell muss man sich fragen: Sind überhaupt noch so viele Büroarbeitsplätze nötig? Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung einen Sprung nach vorne gemacht. Und es hat sich gezeigt, dass Mitarbeitende im Homeoffice gleich viel leisten wie im Büro. Haben sich die Strukturen der Zusammenarbeit womöglich in den letzten zwei Jahre so stark verändert, dass die neuen Büros der WHO bereits nicht mehr zeitgemäss sind? Die räumlichen Qualitäten, die Grosszügigkeit und die erfrischende Einfachheit der Architektur des Gebäudes von Berrel Kräutler macht dennoch Lust, nach Monaten des Homeoffice wieder ins Büro zu kommen. Vielleicht ist es für die Arbeit in einer wichtigen internationalen Institution wie der Weltgesundheitsorganisation auch unabdingbar, vor Ort und miteinander zu arbeiten? Winston Churchill hat es einmal so formuliert: Zuerst formen wir die Gebäude. Und dann formen die Gebäude uns. Insofern, als es wohl nur eine Frage der Zeit ist, wann die nächste Pandemie die Welt in den Würgegriff nehmen wird, wünscht man sich genau dies vom WHO-Gebäude: Dass es erneut einen transparenten, offenen und konstruktiven Umgang unter Einbezug aller Beteiligten stimulieren wird.

Text: François Esquivié

Überarbeitung deutsche Übersetzung: Jørg Himmelreich

Erstveröffentlichung im Arc Mag 5.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen