Landschaft als Ressource

4253 Liesberg,

Schweiz

Veröffentlicht am 29. März 2022

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

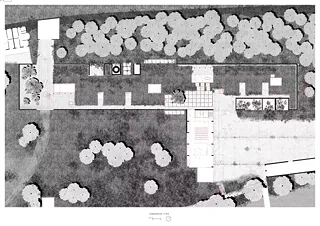

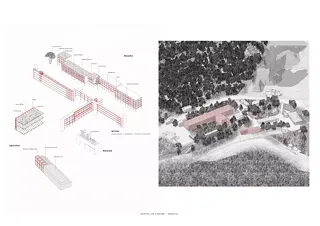

Das Areal rund um das ehemalige Zementwerk in Liesberg gleicht einer Geisterstadt. Die Natur holt sich den Ort zurück. Mit einer neuen Nutzung des zerfallenden Zementwerks, soll dem Areal der Weg in eine neue Zukunft geebnet werden.

Ausgangslage

Die Gemeinde Liesberg liegt im Birstal, an der Bahnstrecke Basel-Delémont. Vor allem die Topografie prägt den Ort, der einst durch die in der Talebene angesiedelte Zementindustrie bestimmt wurde. Heute steht das Areal rund um die ehemalige Zementfabrik nahezu still. Die für den Ressourcenabbau getätigten Eingriffe in die Natur sind irreversible Zeugen menschlicher Aneignung. Der Boden rund um das Zementwerk ist mit Giftstoffen belastet und das einst für technischen Fortschritt stehende Zementwerk beginnt in sich zu zerfallen.

Entwurfsidee

Die mittlerweile stillgelegte Tongrube und der Steinbruch stehen heute unter Naturschutz. Sie sind zum Lebensraum für diverse Kleintiere geworden. Rund um das Zementwerk nisten sich verschiedenste Vogel und Falterarten ein. Die Natur überwuchert die abgestellten Autowracks und wächst über die Silokörper bis in die Halle hinein. Die kleinteilige Parzellierung mit verschiedensten Grundeigentümern trägt dazu bei, dass diese Qualität nicht durch eine allfällige Gesamtüberbauung des Areals erlischt. Ein paar wenige Kreativschaffende haben sich Teile der zerfallenden Gebäude angeeignet. Die einst belebte Arbeiterkantine ist heute das Little Nashville und gleicht einem Saloon in der Geisterstadt.

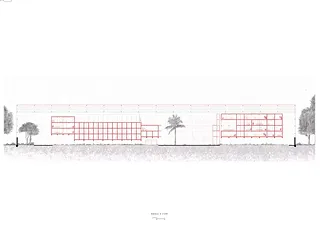

Die ehemalige Zementfabrik ist neben der Hossdorf-Halle aufgrund ihrer Dimension, den eindrücklichen Betonsilos entlang der Fassade und ihrer Vergangenheit das identitätsstiftende Bauwerk des Areals. Damals wie heute nimmt sie die zentrale Stellung im Industriequartier ein. Mit der Umnutzung zum Arbeitsort für Start-up-Unternehmen und dem Angebot an Kleinstwohneinheiten für Arbeitende soll das Gebäude zum Katalysator für das gesamte Areal werden und das Areal wieder aktivieren. Der umliegenden Natur wird gleichzeitig der nötige Raum gegeben um sich weiter zu entfalten. Das zugängliche Gebiet wird klar gefasst, es entstehen Zonen für den Verkehr, Fusswege, Orte zum Verweilen und neuer Lebensraum für Tierarten.

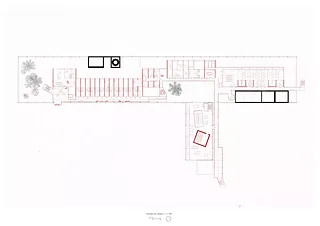

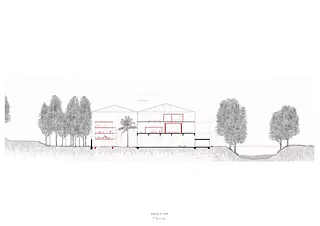

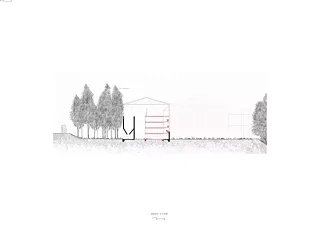

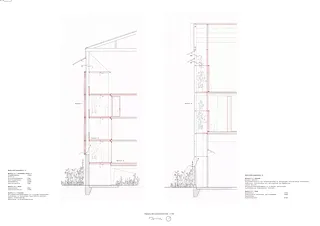

Projektierung

In einem ersten Schritt wird der Bestand von seiner asbesthaltigen Fassade und einigen Einbauten befreit. Der Betonsockel, die raumbildenden Silos, einige Mauerwerksausfachungen und das Stahlgerüst, sowie der Hallenkran bleiben bestehen. Die Bodenplatte wird in grossen Teilen aufgebrochen und neue Fundamente für die Einbauten werden gegossen. Das entfernte Welleternit der Fassade wird ersetzt durch transparente Wellplatten aus Polycarbonat, welche den Innenraum der Halle in ein Zwischenklima versetzen, gleichzeitig aber den einstigen Ausdruck des Gebäudes wahren.

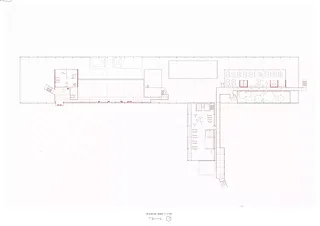

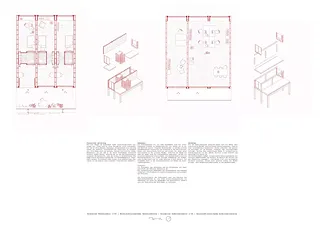

Die neue Nutzung mit Atelier, Büro und Wohnräumen wird als möbelartiger Holzbau in die Struktur der Zementhalle gestellt. Der Einbau erfolgt mit dem bestehenden Kran und reagiert auf die bestehenden Betonsilos, auf die Ausblicke und Zugänge zur Halle. Er sucht an verschiedenen Punkten die Nähe zum Bestand, ohne diesen zu berühren. Durch die Bewegung des Körpers entstehen immer wieder Blickbezüge, welche die Dimension der Halle wahrnehmen lassen. Ebenso ermöglicht die mäandrierende Form des Einbaus die optimale Belichtung aller Räume, sowie des Hallenbodens, welcher grossflächig bepflanzt wird. Die Pflanzen übernehmen die Funktion der natürlichen Bodenreinigung des durch Öle belasteten Grundes, und bieten einen Lebensraum für unterschiedliche Kleintierarten. Zusätzlich bietet die Hülle des Einbaus verschiedene Nistplätze für Vögel an, welche bereits heute ihren Weg in die bestehende Zementhalle gefunden haben.

Realisierung

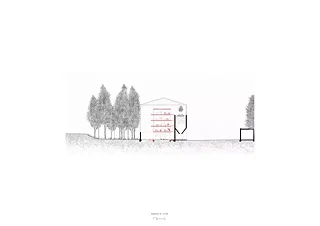

Im senkrecht zur Halle stehenden Anbau wird ebenso die bestehende Struktur erhalten und die Fassade ersetzt. An der südlichen Fassade wird eine Pufferschicht vorgesehen, welche im Sommer die Wärme abführt und im Winter über die Sonne aufgeheizt wird. So kann der Innenraum ohne zusätzliche Heizung und Energieverbrauch auskommen.

Alle Räume sind an einer übergeordneten Erschliessungsfigur angeschlossen. Die Brücke nimmt Bezug zu den Förderbrücken, die einst den Stein vom Steinbruch in die Halle transportiert hatten. Heute ist derselbe Naturstein als Bodenbelag der Bewegungsebene anzutreffen.

Die Erschliessungsbrücke ist in Stahl konzipiert und schliesst an verschiedenen Stellen am Bestand, aber auch am Einbau an und wird zum vermittelnden Element. An jedem Ende der Figur, sowie an den inneren Schnittstellen findet sich eine Treppenanlage, die in ihrer Form und Ausrichtung den Bezug zu ihrer Umgebung sucht.

Besonderheiten

Der Entwurf setzt sich direkt mit den vor Ort vorgefundenen Materialien und Infrastrukturen auseinander.

Steinbruch:

Ein kleiner Teil des nördlich gelegenen Steinbruchs ist heute noch in Betrieb. Als Gehbelag der Brücke sind grossformatige Natursteinplatten angedacht. Die Brücke erinnert in ihrer Funktion als Bewegungsebene an die ehemaligen Förderbrücken, welche den selben Stein, der nun als Gehbelag eingesetzt wird, vom Steinbruch in das Zementwerk transportierten.

Wald:

Der angrenzende Wald bietet Potential zum Abbau von Bauholz. Dieses soll genutzt werden, um den mäandrierenden Körper im inneren des ehemaligen Zementwerkes zu bauen.

Bestand:

Die Bestandsbauten sind in grössten Teilen in gutem Zustand und können in eine neue Nutzung übergeführt werden.

Vom bestehenden Betonwerk werden lediglich die asbestbelasteten Fassadenplatten entfernt. Die übrige Beton und Stahlstruktur wird belassen und ergänzt. Ein eingebauter Hallenkran im Zementwerk wird genutzt, um die Einbauten in Fertigteilbauweise zu montieren.

Kehrrichtsbeseitigung KELSAG AG:

Die stillgelegte Deponie wird heute rekultiviert. Das austretende Gas der eingelagerten Abfälle wird zur Energiegewinnung genutzt.

Eine grossflächige Photovoltaikanlage auf der nach Süden ausgerichteten Deponiefläche soll in Zukunft nachhaltige elektrische Energie produzieren. Diese soll in einem Wasserstoffspeicher auf dem Areal des Zementwerkes zwischengespeichert werden, um auch in den Sonnenarmen Monaten davon beziehen zu können.

Birs:

Die Birs bietet einen direkten Naherholungsraum für zukünftige Bewohner und Arbeitende auf dem Areal des ehemaligen Zementwerkes. Angesichts der steigenden Temperaturen hat das Gewässer ebenso eine kühlende Wirkung auf das gesamte Areal. Dies trägt zu einer behaglichen Atmosphäre des Ortes bei.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2022 von: Daniel Gass, FHNW Muttenz