Renovierung und Aufstockung eines Mietshauses

1800 Vevey,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. Dezember 2021

Rapin Saiz Architectes

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

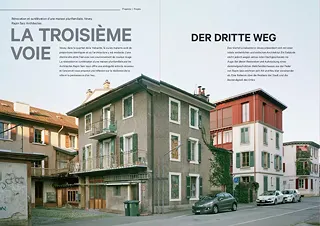

Das Viertel la Valsainte in Vevey präsentiert sich mit einer relativ einheitlichen und einfachen Architektur. Ein Gebäude sticht jedoch wegen seines roten Dachgeschosses ins Auge. Bei dieser Renovation und Aufstockung eines denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses aus der Feder von Rapin Saiz zeichnen sich Alt und Neu klar voneinander ab. Eine Reflexion über die Resilienz der Stadt und die Beständigkeit des Ortes

Städte und die sie formenden Kräfte sind ständig im Wandel. Diese geschehen kontinuierlich, meist schleichend, mitunter aber auch abrupt. Getrieben – vor allem von wirtschaftlichen und demografischen Faktoren – wachsen Städte dehnen sich aus oder schrumpfen. Mag das Ersetzen von einzelnen Bauwerken oder ganzen Quartieren eine Zeit lang als opportunes Mittel gegolten haben, um Städte an die Bedürfnisse der Zeit anzupassen, gibt es dafür immer weniger einen Konsens. Dies ist nicht nur der Dringlichkeit zur Transformation der Bauwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit ganz allgemein und dem Erhalt von grauer Energie im speziellen geschuldet, sondern auch einem wachsenden Verständnis dafür, dass der Bestand auch im Sinne einer Pflege des baulichen Erbes wichtig ist. Das Erhalten von möglichst viel Bausubstanz gewinnt entsprechend immer mehr Fürsprecher*innen.

Doch was ist der richtige architektonische Ansatz im Umgang mit dem Bestand? Es herrschen derzeit zwei Ansätze vor: Die einen setzen auf den Erhalt von so viel Substanz wie möglich und lehnen eine Überformung weitestgehend ab. Das mag gut gemeint sein, führt aber häufig zu einer Musealisierung von Orten, die sie regelrecht erstarren lässt.

Auf der anderen Seite gibt es die Befürworter einer neuen internationalen und manchmal provokativen Art des Überformens des Bestandes. Die Arbeiten der Verfechter*innen dieses Ansatzes haben jeweils eine charismatische Handschrift. Sie wollen den Städten ganz offensichtlich neue, zeitgemässe Identitäten einschreiben.

Die Architekten Rapin Saiz haben für sich einen «dritten Weg» gefunden. Sie verfolgen die Strategie, durch den Erhalt identitätsstiftender Elemente eines Gebäudes dessen Authentizität zu bewahren und damit die Beständigkeit der Orte sicherzustellen, ohne sie jedoch zu «versteinern». Ihre Umbauten und Erweiterungen entwickeln sie unmittelbar aus dem Vorhandenen heraus.

Wohnen statt Handwerk

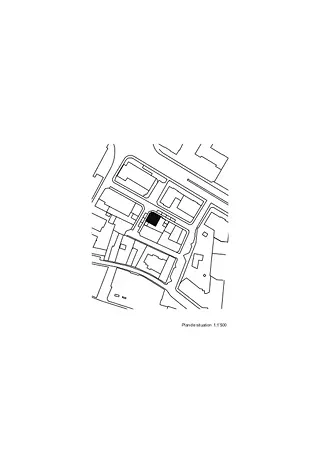

Ein gutes Beispiel für die Herangehensweise von Rapin Saiz ist die Aufstockung eines Eckgebäudes im Osten von Vevey. Es liegt im Quartier la Valsainte. Dort gibt es mehrere Wohnhäuser und Werkstätten, die heute teilweise als Künstlerateliers genutzt werden.

Rue de la Valsainte, Rue du Collège, Rue du Chablais und Rue de Sainte-Claire spannen einen Mikrokosmos auf. Kleine Häuser stehen dicht gedrängt beieinander, gemischt mit Schuppen und durchsetzt mit begrünten Innenhöfen. Dominierte früher das Handwerk, ist es heute vor allem ein Ort zum Wohnen.

Rings herum wurden in den 1970er-Jahren höhere Wohnhäuser errichtet. Früher war la Valsainte Teil des Stadtzentrums von Vevey. Doch seit im Westen der Stadt grosse neue Einkaufszentren errichtet worden sind, ist es ruhig geworden. Das mag auf den ersten Blick ein Verlust sein, hat aber das Zentrum der Stadt bisher vor einer raschen Überformung bewahrt.

Potenziale bergen

Als die Architekt*innen mit der Renovierung des Gebäudes in der Rue du Chablais beauftragt wurden, war es in einem schlechten Zustand. Von den Fassaden bröckelte der Putz, die Wohnungen waren lange nicht mehr renoviert worden, hatten keine Badezimmer und Gemeinschaftstoiletten. Behelfsmässig hatten die Mieter*innen in ihren Wohnungen eigene WCs eingebaut.

Nach einer ersten Kostenschätzung befürchtete die Bauherrschaft, dass eine Renovation ihre finanziellen Mittel übersteigen würde. Rapain Saiz erkannten jedoch das Potenzial der an sich soliden Bausubstanz und schlugen vor, das Haus nicht nur zu renovieren, sondern ihm zugleich noch ein neues Stockwerk aufzusetzen, um mit der zusätzlichen Wohnung die Mieteinnahmen zu erhöhen. So ist ein Projekt entstanden, das den Charakter des Viertels weitergeschrieben hat. Denn das An- und Weiterbauen ist – wie bereits beschrieben – typisch für la Valsainte.

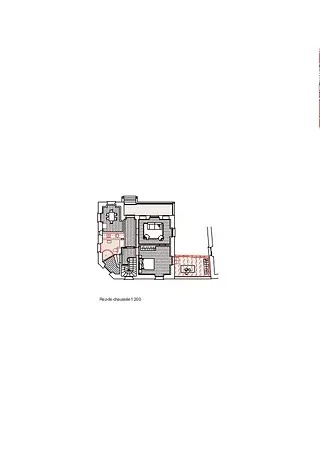

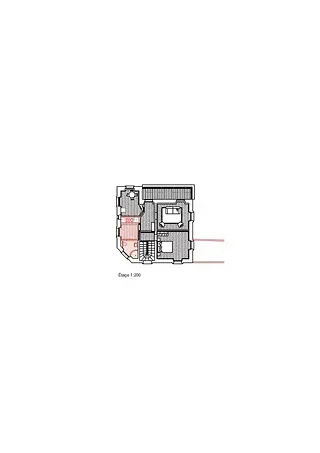

Wandlungsprozesse

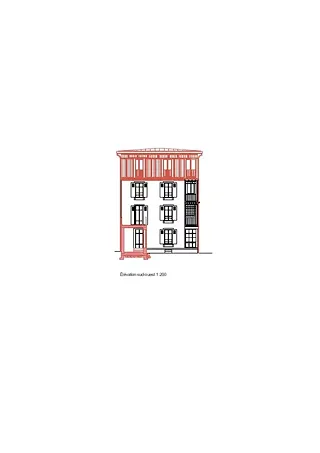

Das im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude war ursprünglich zweigeschossig. Einige Jahrzehnte später wurde ein drittes Stockwerk hinzugefügt und im Jahr 2019 erfolgte schliesslich die beschriebene erneute Aufstockung durch Rapain Saiz. Im Zuge des Umbaus wurden in allen Wohnungen Wintergärten hinzugefügt, die nun die Terrasse und die Loggias ersetzen. Ausgeführt mit Holzwänden und Sprossenfenstern formulieren sie einen spannenden Dialog mit dem ansonsten im Charakter massiven Haus.

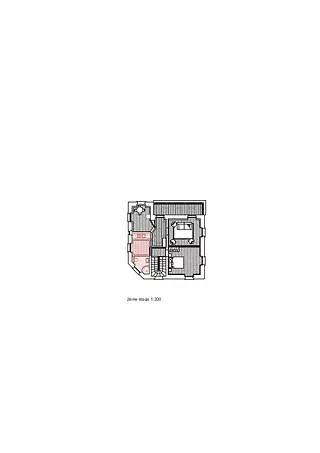

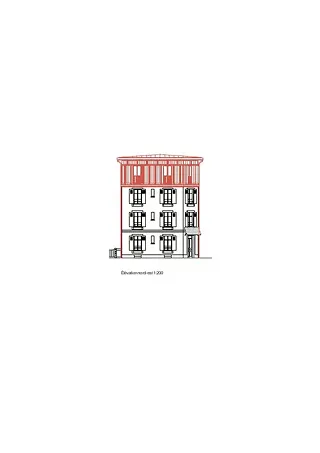

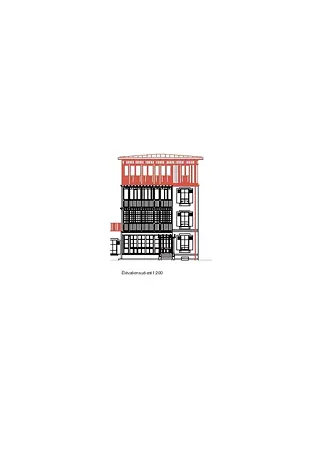

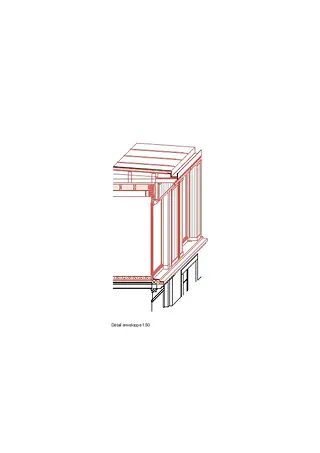

Nur weil das Mauerwerk robust und das Fundament solide ist, war eine Aufstockung überhaupt machbar. Die Architekt*innen wählten die Form einer vorgefertigten, schnell montierbaren Holzkonstruktion. Diese hat einen markanten ochsenblutfarbigen Anstrich erhalten. Trotz des farblichen Kontrasts verschmilzt die aufgesetzte Etage mit dem bestehenden Volumen zu einem neuen Ganzen. Durch den Rhythmus und die Ausrichtung der Fenster sowie das Spiel der Gesimse wurde der Charakter der bestehenden Fassade fortgeführt. Durch den kunstvollen Wechsel zwischen offenen und gefüllten Feldern erzeugen die Holzpaneele einen soliden Eindruck, der im Kontrast zu den mit Profilleisten gestalteten Ornamenten steht.

Zur Hofseite wirkt die Galerie wie eine geologische Karte, an der man die Zeitschichten anhand der leichten stilistischen Unterschiede ablesen kann. Sie wurde in derselben Farbe gestrichen wie die Aufstockung und verzahnt so optisch alle Geschosse miteinander. Dadurch ist bewusst eine Ambiguität zwischen «Neu» und «Alt» entstanden.

In den bestehenden Wohnungen wurden kleine Küchen und Badezimmer eingebaut und im Erdgeschoss ein Anbau angefügt, der die Lücke zum Nachbargebäude schliesst. Er kann als Schlafzimmer oder Büro genutzt werden.

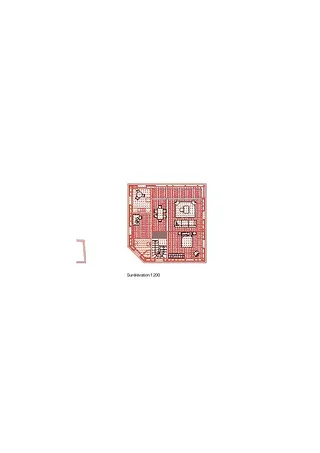

Die Aufstockung schreibt die Typologie der Grundrisse der unteren Etagen fort und weicht nur gering von ihr ab. Die Holzgalerie wurde in den Wohnbereich integriert, um ihn grosszügiger zu machen. Einzig der Wechsel bei der Ausrichtung der Balken, die Träger und ein quadratischer Pfosten, der den Wohnraum sanft in drei Zonen gliedert, deuten an, dass ein Teil des Raumes in der Galerie liegt. Der Einsatz von Holz ermöglichte es, die Struktur des Bestandes auf eine zeitgemässe Art und dennoch komplementär zum Bestand weiterzuschreiben.

Palingenesie

In einer Vortragsreihe über die mit dem Prix Lignum 2021 ausgezeichneten Bauten verwendete Architektin Maria Saiz in ihrer Präsentation über die Aufstockung den Begriff «Palingenesie». Er stammt aus der griechischen Philosophie und beschreibt eine Wiederkehr oder -geburt. Der Begriff fasst die Herangehensweise der Architekt*innen gut zusammen. Denn durch die Bezugnahme auf den lokalen Kontext bei gleichzeitiger Hinterfragung der bestehenden städtebaulichen Regeln gelang es, die Spielregeln neu zu definieren.

Auch wenn das Gebäude an sich keinen grossen Wert als Baudenkmal hat, so ist es doch ein prägender Bestandteil des Quartiers und im kollektiven Gedächtnis tief verankert. Die Aufstockung wirkt selbstverständlich – so, als wäre der Bau schon lange da gewesen und sie wertet das Gebäude sogar noch auf.

In Zeiten, in denen das Thema Baukultur grossgeschrieben wird, ist ein Projekt entstanden, das sich aus seinem Kontext nährt. Es zeigt, dass der von den Architekt*innen gewählte «dritte Weg» einen wertvollen Ansatz darstellt – für die Eigentümer, die Bewohner*innen und zur Stärkung des «Genius loci» gleichermassen. Mit dieser Strategie kann eine nachhaltige und resiliente Stadt gebaut werden, die es dennoch zulässt, dass sie sich immer wieder neu definiert.

Text: Dane Tritz

Erstveröffentlichung im Arc Mag 4.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen