The Gong

040502 Kampong Chhnang Province,

Kambodscha

Veröffentlicht am 28. November 2024

atelier oï sa Atelier d'architecture

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

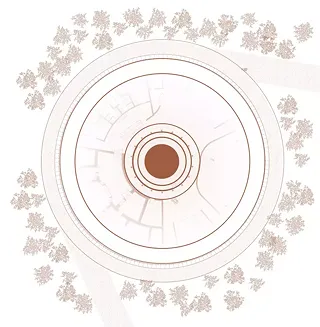

The Gong ist ein Rundbau und beherbergt Aufnahmestudios, ein Auditorium mit 100 Sitzplätzen und Bühne, ein Café, Rezeption und Büros. Aus der Vogelperspektive zeigt sich das namensgebende und bauinspirierende Bild des Musikinstruments Gong am deutlichsten in Form und Gestaltung. Das Gebäude ehrt Baukunst, Bildung, Kultur. Aber auch das Prinzip Hoffnung – dass dieser neue Ort ein Treffpunkt für die moderne Kultur in Kambodscha werden kann.

Entwurfsidee

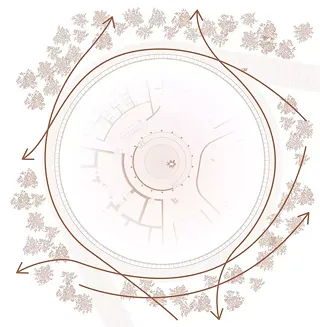

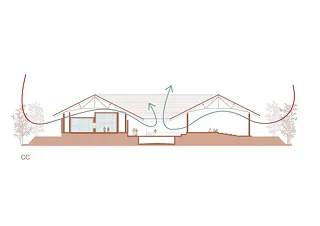

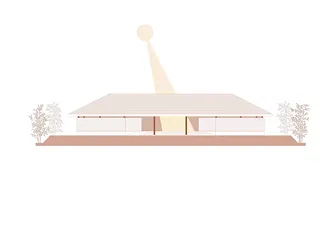

Bildgebend für den Bau war der Gong – ein bei Zeremonien und Ritualen in der kambodschanischen Kultur übliches rundes Instrument. Die Architektur friert ein Klangbild ein – Vibrationen, die sich konzentrisch ausbreiten, wenn der Gong in der Mitte angeschlagen wird. Am höchsten Punkt des Geländes wurde das Terrain um zwei Meter aufgeschüttet. Der Aushub stammt von einem in unmittelbarer Nähe gelegenen, ebenfalls runden Regenrückhaltebecken, das mit The Gong verbunden ist und als Reservoir für die Landwirtschaft auf dem Campus genutzt werden wird. Wie auf einer Plattform erhebt sich, sichtbar erhöht und dadurch gegen Überschwemmungen in der Regenzeit geschützt, das Gebäude. Die runde Form empfängt den Wind und lässt ihn an der Fassade entlanggleiten, ohne ihn zurückzuhalten oder ihm entgegenzutreten. Sie minimiert im Osten und im Westen die der Sonneneinstrahlung ausgesetzte Fläche.

Projektierung

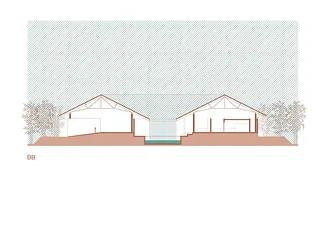

Punktfundamente auf Stahl- und Betonpfählen dringen tief in den Boden ein. Eine von ihrer tragenden Funktion befreite Aussenhülle umschliesst die kreisrunde Plattform, über der das Dach zu schweben scheint, getragen von 36 Pfeilern und einem komplexen Stahlfachwerk mit vierzehn Metern Spannweite. Das Gebäude ist als Schutzdach konzipiert, unter dem die Studios als in sich abgeschlossene Räume positioniert sind. Den Rest des Raumes und seine Funktionen definieren frei stehende Ziegelwände, die ein Betonfries abschliesst. Gleich hoch wie die Fassade bilden sie eine obere Linie und betonen den Übergang ins offene Stahlfachwerk.

Ein durchgehender Boden aus poliertem hellgrauem Beton verstärkt die Idee des Spazierens durch das Gebäude. Alle Stützen und das Stahlfachwerk sind mit roter Farbe gestrichen und treten in Dialog mit den roten Dachziegeln und Ziegelsteinen. Die Kombination von rauen und glatten, kühlen und warmen, glänzenden und matten Oberflächen sorgt für haptische und optische Qualität. Im Zentrum des Gebäudes befindet sich das 1,75 m tiefe Impluvium. Von hier aus erhebt sich die kreisförmige Struktur wie ein Amphitheater in zwei Ebenen, die als Sitzbänke um das Impluvium herum bis zum Erdgeschoss genutzt werden können. Im Osten des Gebäudes, im Auditorium setzt sich diese Idee fort: Die 100 Sitzplätze verteilen sich auf die treppenartige Betonstruktur entlang der Aussenfassade. Ein Spiel der Ebenen, das den Raum von der Bodenplatte nach oben und unten erweitert.

Besonderheiten

Eine konstruktive Besonderheit sind die Tonstudios. Sie ziehen sich in sich selbst zurück. Obwohl sie als einheitliches Volumen erscheinen, ist jedes Aufnahmestudio eine individuelle Einheit, die den jeweiligen akustischen Anforderungen entspricht. Jedes Studio ist aus Stahlbeton gebaut und die Einheiten sind getrennt, um eine Schallübertragung zu verhindern und optimale Aufnahmequalität zu garantieren. Im Live Room, Semi-Live und Vocal booth verkleiden eigens für den Ort entwickelte Lamellen-Strukturen aus Kautschukbaumholz und Konstruktionsholz die Betonschalen. Sie imitieren die Qualität von Holzmusikinstrumenten: ein Körper, der Geräusche absorbiert, wiedergibt oder sublimiert. Die beiden Kontrollräume, Videoraum und Soundlock haben eine niedrigere Deckenhöhe. Spielerisch durchziehen ihre Wände lange Schlitze und stellen damit ästhetisch einen Bezug zu den Ziegelwänden her. Die Studios und Lager sind klimatisiert.

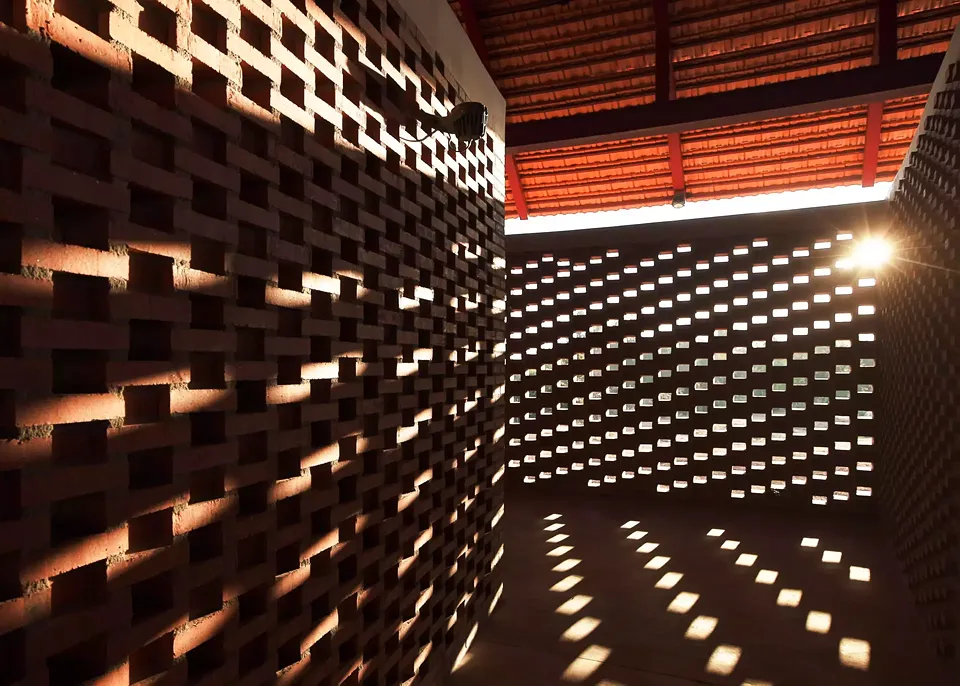

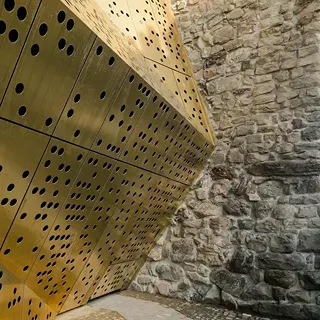

Funktionale und formale Besonderheit von The Gong ist neben dem Impluvium die Aussenhülle. Sie zeichnet sich durch strategisch platzierte Lüftungsschlitze und eine ungewöhnliche Mauertechnik aus, bei der die Ziegelsteine im 90 Grad Winkel nach innen wie auch nach aussen zueinander versetzt sind. Optisch kreiert das Spiel aus Öffnung und hervorstehenden Ziegeln eine skulpturale Oberfläche. Atmosphärisch bleibt ein Bezug zur äusseren Umgebung, denn Geräusche und Wettereignisse werden Teil der Klangkulisse im Gebäude.

Luft – Wasser – Licht: Die Öffnungen zwischen Dach und Aussenhülle führen zu Venturi-Effekten. Das Wassermanagement für das Gebäude wird über das Impluvium organisiert: Das dort aufgefangene Regenwasser wird in den nahen Speichersee abgeführt. Sonnenlicht dringt über die Öffnung im Dach sowie durch die Aussenhülle ins Innere. Die Architektur spielt damit, die Natur zu formen und zum sinnlichen Element des Gebäudes zu machen.

Das Projekt von atelier oï wurde für den Arc Award 2025 eingereicht und von Jeannine Bürgi publiziert.