Wasserkraftwerk Hagneck

2575 Hagneck,

Schweiz

Veröffentlicht am 13. Juni 2016

Penzel Valier AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

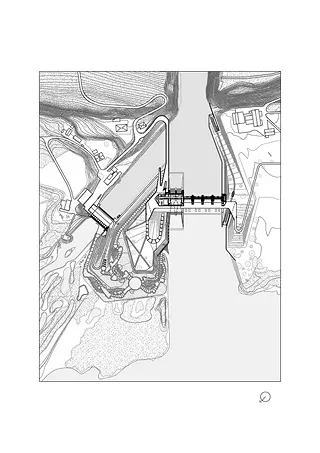

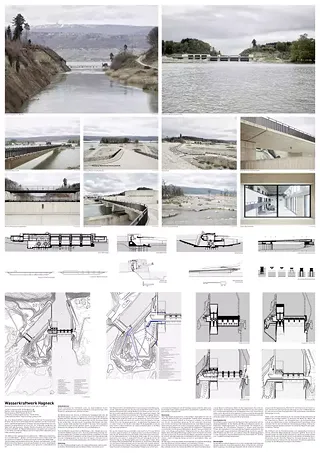

Neues Wasserkraftwerk Hagneck mit Wehranlage und Brücken im Aare-Hangneck-Kanal am Bieler See.

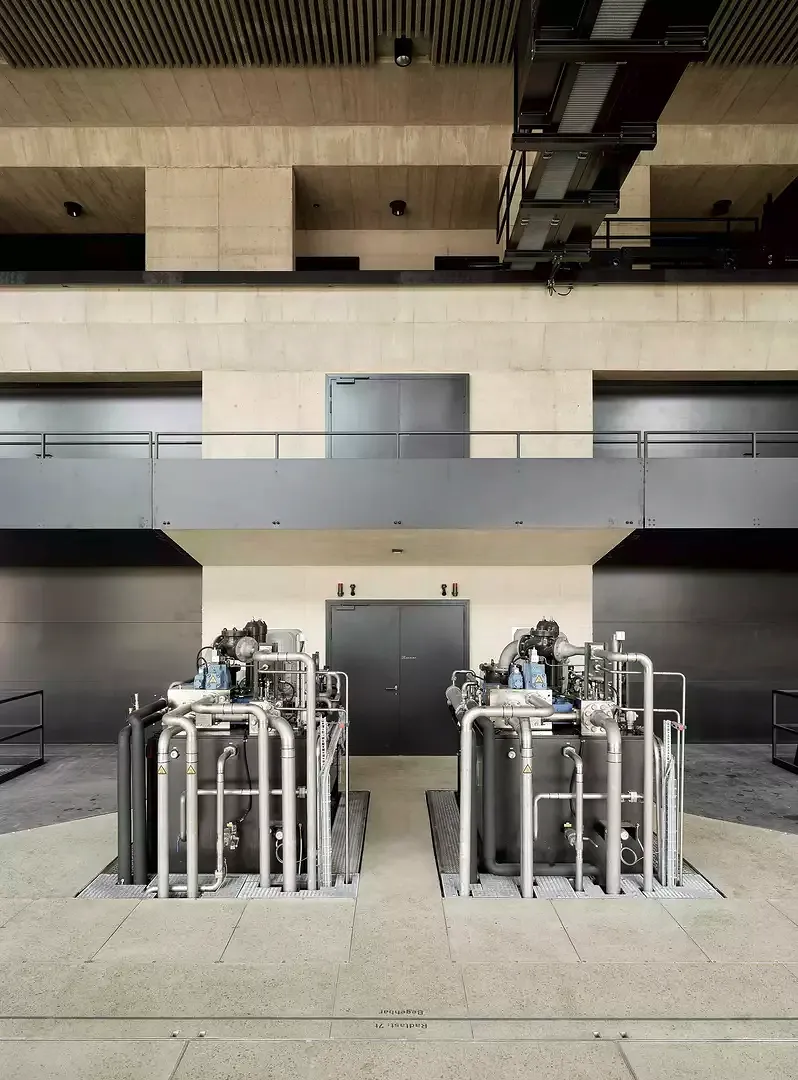

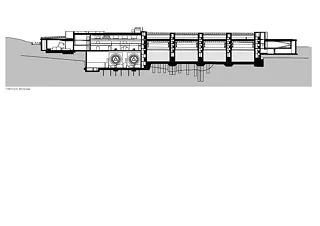

Aushubvolumen ca. 110'000 m3, Betonvolumen ca. 53'000 m3, Energieproduktion 110 GWh / a (alle 5 Turbinen) entspricht Strombedarf von 27'500 Haushalten

Das neue Wasserkraftwerk Hagneck ist das modernste Flusskraftwerk der Schweiz.

Mit dem alten, denkmalgeschützten Kraftwerk und der neuen Kraftwerks- und Wehranlage verbinden sich Industriegeschichte und zeitgemässe Energieproduktion an einem Ort. Der funktionale, geradlinige und dennoch sanft geschwungene, elegante Neubau entspricht dem Anspruch der Bauherrschaft BKW, seinen Kunden die Wasserkraftproduktion transparent und verständlich zu vermitteln. Die Kraft des Wassers wird durch eine kraftvolle Architektur unmittelbar erfahrbar gemacht.

Landschaftskonzept

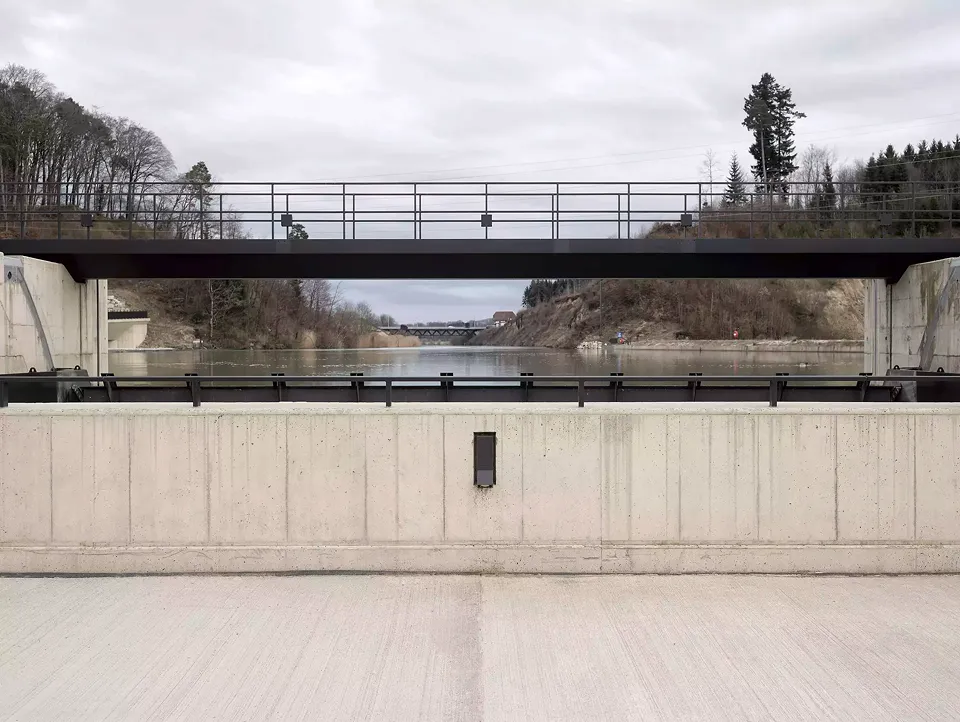

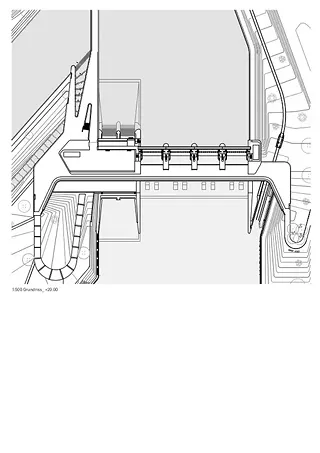

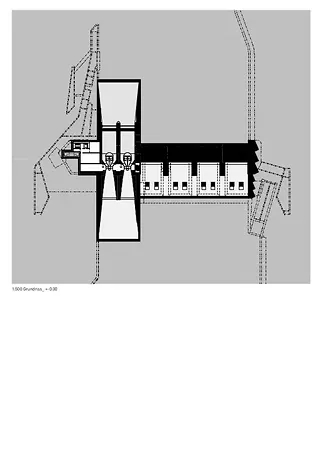

Die Penzel Valier AG konnten 2010 zusammen mit Raymond Vogel Landschaften den Gestaltungswettbewerb für den Neubau des Wasserkraftwerkes und den umfangreichen Umgebungsarbeiten für sich entscheiden. Dabei definierten die Wettbewerbsvorgaben exakte technische, organisatorische und räumliche Rahmenbedingungen für die Gesamtanlage. An den räumlichen Parametern rüttelte das interdisziplinäre Team, indem es die Wehrbrücke um rund drei Meter gegenüber der Vorgabe absenkte. Die Brücke wurde nicht - wie bei diesem Kraftwerktyp üblich - über die Wehranlage geführt, sondern unterwasserseitig auskragend an die Anlage angehängt. Damit wurden das ursprünglich über die Wehbrücke zusammengefasste und damit kompakte Volumen aufgebrochen, und die einzelnen Bauteile ablesbar. Die so generierte Gliederung und Rhythmisierung des ursprünglich vorgesehenen wuchtigen Körpers überzeugte die Jury. Die differenzierten typologischen Grundelemente – Wehrbrücke, Maschinenhaus und Wehrpfeiler – gliedern sich harmonisch in die sensible Landschaft ein und erinnern zugleich an die Erscheinung der historischen Wehranlage.

Landschaftliche Einbettung

Durch das Absenken der Wehrbrücke wurde zugleich die horizontale Dominante entscheidend nach unten genommen und die Terrainanschlüsse an den beiden Ufern mit allen hierfür notwendigen Böschungen und Stützmauern deutlich tiefer gehalten. Der Eingriff in die weite, flache Auenlandschaft konnte so sanft und flach gehalten werden, was gerade für die Panoramawirkung der Anlage auf die Weite des Sees von Bedeutung ist. Der öffentliche Fuss-und Veloweg führt in einer kontinuierlichen Bewegung von der Zufahrtstrasse über die neue Brücke und das Wehr hinunter zum umgebenden Kulturland. Durch die Wegführung wird die neue Wehranlage in ihrer Umgebung aus verschiedenen Winkeln inszeniert und in ihrem Zusammenhang erfahrbar. Verschiedene Wegpunkte sind dabei als Aufenthaltsorte ausgebildet und bieten ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Projekt.

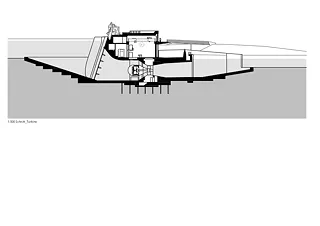

Architektur und Statik

Mit der Architektur des Kraftwerkes sollen die unterschiedlichen technischen, volumetrischen und räumlichen Aspekte zu einer grossen Figur, einer Plastik, im Landschaftsraum verdichtet werden. Mit der Einfärbung des Betons in einem erdigen Ockergelb wird eine Verbindung mit dem örtlichen Kalkstein und der sichtbaren Molasse des Hagneck-Kanaleinschnittes hergestellt. Die Verbindung der Statik und der Erscheinung der Anlage wurde auch bei den verschiedenen Brücken verfolgt. Die Querschnittsform der Wehrbrücke zum Beispiel ergibt sich aus der gewünschten räumlichen Einbindung: Die massive, breite Brüstung zum Oberwasserkanal hin stellt nicht nur einen Schutz vor dem gefühlten Druck des Staupegels dar, sondern wird bei geöffneten Stauklappen zum realen Schutz vor der Gischt.

In die andere Richtung zum See hin schiebt sich die räumlich offene Plattform einem Schiffsdeck gleich in die Weite der Landschaft und wird lediglich von einem Staketengeländer begrenzt. Diese aus der Situation heraus entwickelte, asymmetrische Form der Brücke wird zugleich statisch zur Ausbildung eines Torsionsquerschnittes genutzt bei der die breite Brüstung die Funktion eines Überzuges übernimmt.

Materialisierung

Differenzierte Schalungsbilder – von sägerohen Brettern unterschiedlicher Breite, dem Besenstrich der horizontalen Flächen bis zu den glatten Schaltafeln mit regelmässigem Fugenbild - bilden Differenzierungen von den Kunstbauten der Stützwände über die Plätze und Fahrbahnbeläge zum eigentlichen Kraftwerksbau. Mit den Abrundungen der Kanten wird zum einen das Bild von alten, aus Naturstein gebauten Anlagen aufgegriffen, zum anderen das Bild eines durch das Wasser geschliffenen Steins evoziert. Mit diesen Mitteln verstärkt sich zudem der Eindruck der «Schwere» der massigen Betonbauteile, was zugleich das generelle Tragprinzip der als Schwerkraftmauer ausgebildeten Anlage zur Anschauung bringt.