Wöschhüsli

6300 Zug,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. April 2025

Axess Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

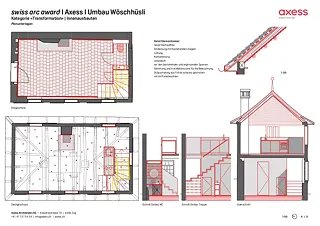

Das ehemalige Waschhaus aus dem 18. Jahrhundert ist eindrücklich in die historische Zuger Altstadt eingebettet. Der aktuelle Zustand und die Nutzung des Waschhauses werden der wichtigen historischen Bedeutung des Baukörpers in keiner Weise gerecht. Die Bauherrschaft möchte mit der Umnutzung zum Gemeinschaftsraum das soziale Leben der Bewohner an der Hofstrasse 2 stärken und das Areal innerhalb seiner Struktur nachhaltig

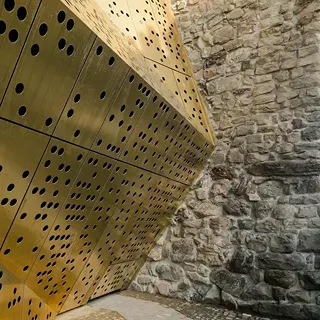

aufwerten. Die Eigentümerschaft hat bereits die Unterschutzstellung des Waschhauses «Frauenstein» in Zug beantragt. Geplant ist ein sanfter Umbau, mit dem Ziel eines dauerhaften Erhalts des Gebäudes. Dabei wird räumlich ein Treppenkörper aus schwarzem MDF Holz in das Gebäude eingestellt. Der bestehende Kaminzug wird aus seiner Gestalt heraus zum Cheminée geformt und greift in den Raum ein. Das Dach wird zum zentralen

Versammlungsraum, mit seinem Spiel aus Licht und der eigens angefertigten schwarzen Holzschalung in Fichte, ist es Ausdruck der architektonischen Metapher Alt-Neu. So löst sich das Dach durch seine dunkle Farbigkeit auf und schafft ein Fenster zum Himmel. Die Fenster werden, wo nötig, ergänzt und eine grosse lichtspendende Öffnung gegen den Garten etabliert. Die Intention der Bauherrschaft ist, dass das «vernachlässigte Denkmal» für eine

heutige gemeinschaftliche Nutzung aktiviert, durch eine Sanierung für die Zukunft erhalten und das Gebäude wieder zum Leben erweckt wird. Die architektonischen Eingriffe bauen auf der vorhandenen, geschichtlich geprägten Atmosphäre auf und entwickeln diese im Rahmen der neuen Nutzung weiter. Das Wesen des Gebäudes drückt das Zusammenspiel von Alt-Neu aus.

Welches sind die hervorstechenden ästhetischen Merkmale der Arbeit?

> Die Verschmelzung von denkmalgeschützter Substanz und mit den zeitgemässen Anforderungen

> Die Realisierung des Sternenhimmels in der gewünschten Präzision und Ästhetik trotz des vorgefundenen sehr unpräzisen und schrägen Bestandes

> Das Weiterdenken von historischer Baustanz. Am Beispiel des Kamins ist die bereits genannte Integration von neuen Bauteilen in die historische Welt sichtbar und selbstverständlich eingebunden.

Wodurch unterscheidet sich die Arbeit von verwandten Arbeiten?

> Umsetzung der erdachten Ideen auf der Baustelle des Denkmals

> Entscheid Detaillösung vor Ort während dem Bauprozess

> Integration der denkmalpflegerischen Vorgaben

> Kommunikation mit den Bewohnern und der Nachbarschaft

Ist der Werkstoff Holz zweckmässig und sinnfällig eingesetzt?

Der Bestand gab den Holzbau vor. In der Ungenauigkeit des historischen Umfelds ist Holz nicht nur atmosphärisch, sondern auch konstruktiv der perfekte Werkstoff mit all seinen Vorteilen, um bestmöglich eingesetzt zu werden. Dabei ist vor allem hervorstechend: Weichheit, Anpassparkeit auf der Baustelle, Robustheit, Oberflächenbeschaffenheit, etc.

Beachtet die Arbeit Aspekte der Nachhaltigkeit – ökonomisch, sozial und ökologisch?

> Es wurden vorwiegend einheimische Produkte in möglichst rohem Zustand verwendet.

> Neuer unbehandelter Bretterboden in Weisstanne, Stülpschalung in Fichte, neue Fensterläden in Weisstanne, neuer Fensterbank in Lärche, neue Leibung in Fichte, Pergola in Douglasie

> Die Transportwege waren kurz und es wurden nur lokale Unternehmer beauftragt.

> Das Holz wurde mit Ölfarbe ohne chemische Zusätze behandelt.

> Der Rückbau zum Ursprungszustand ist jederzeit möglich.

> Es wurden auch viele Teile des Abbruchs weiterverwendet: z.b. Bollensteinboden als Kiesschüttung der Drainage.

Macht die Arbeit eine bestimmte ideelle Aussage; wenn ja welche?

Die Arbeit führt vor Augen, wie ein vernachlässigtes Denkmal mit dem Erhalt von fast 90 Prozent der bestehenden Substanz in die heutige Zeit überführt werden kann. Dabei wurde keine Wärmedämmung und keine Heizung verbaut.

Das ehrliche Darstellen und der respektvolle Umgang mit der Historie, dem Wesen des Gebäudes wird bei diesem Werk vor Augen geführt.

Die starke Identität des Gebäudes wird genutzt und sogar noch durch die Ausbauten (Kamin und Dachraum) gesteigert.

Ist die Arbeit wegweisend? In welcher Hinsicht?

Mit einfachen Eingriffen und Materialien wurde eine besondere Atmosphäre innerhalb der jahrhunderte alten Geschichte geschaffen. Das Gebäude wurde im 18. Jahrhundert erbaut und hat nichts von seiner Identität verloren. Das Werk soll für Bauherrschaften ein motivierendes Beispiel dafür sein, das Potential vernachlässigter Denkmäler zu erkennen.

Leistet die Arbeit einen Beitrag zur vermehrten Verwendung des Werkstoffes Holz?

Ja, es ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass Holz sich perfekt für die Schaffung von einzigartigen Innenräumlichen Atmosphären eignet. Das Material passt sich durch seine Weichheit in die sehr ungleichmässige historische Substanz ein und verwebt sich damit. Die vielfältige Verwendung von Holz wird hier vor allem am Beispiel des Dachhimmels aufgezeigt, der die für Fassaden verwendete Stülpschalung aus Fichte nach Innen transferiert.

Der Gartenpavillon in seiner gestalteten Konstruktion und aus Douglasie ist ein Beispiel für handwerkliche Holzbaukunst.

Die geschraubten, wie gesteckten Holzverbindungen, welche mit uns entwicklet wurden, zeigen die Fügung und selbstverständliche Verwendung des Holzes.

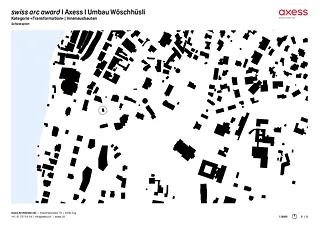

In welchem Umfeld steht und behauptet sich das Werk? Welche Auswirkung hat es auf sein Umfeld?

Das Werk behauptet sich in einer historische geprägten Umgebung und innerhalb einer denkmalgeschützten Gartenanlage. Duchr die organische Umgebungsgestaltung und die roten Fensterläden findet der Besucher einen sanften Hinweis auf die spezielle Atmosphäre, welche innerhalb des Gebäudes auf ihn wartet, Das Denkmal steht somit nicht mehr am Rand des historischen Esenmbles, sondern wird Teil dessen. Es schafft mit dem Pavillon aus Holz, am Rand des Gartens, ein gemeinschaftlich genutztes Areal. Dabei steht das Gebäude als Gemeinschaftsraum nun im Zentrum der Anlage. Das Holz im Gemeinschaftsraum strahlt Wärme aus und verbindet die Bewohner der umliegenden Liegenschaften miteinander.

Das Projekt von Axess Architekten wurde für den Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Elisa Schreiner publiziert.