Wohn- und Gewerbehaus Zollhaus

8005 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 09. März 2022

Enzmann Fischer Partner AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

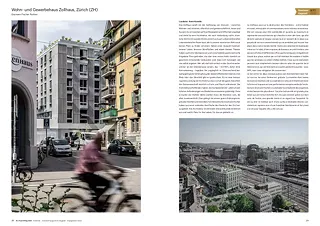

Graue Faserzementplatten, roher Beton, feuerverzinkter Stahl: Wie eine Zitadelle steht das Zollhaus zwischen dem Gründerzeitquartier im Kreis 5 und dem Gleisfeld vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Wen beschützt es, und wen wehrt es ab? Eine Zwischenbilanz.

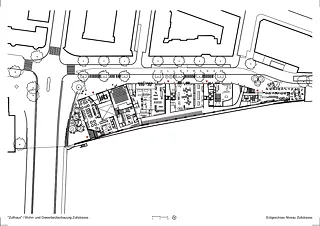

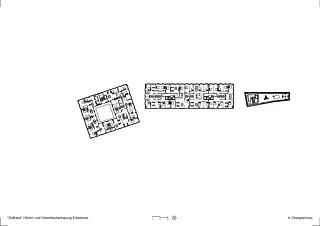

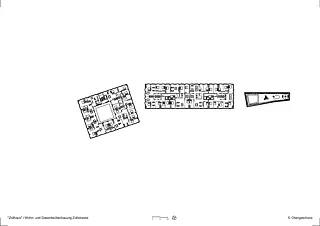

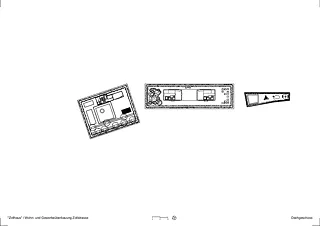

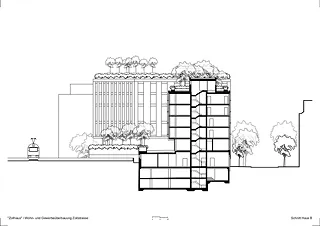

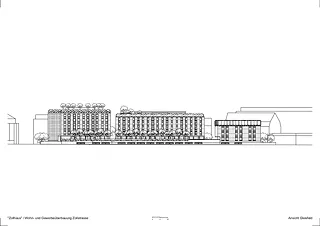

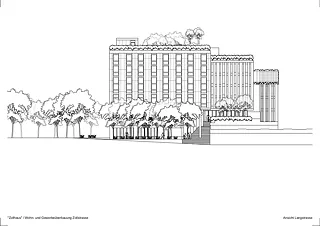

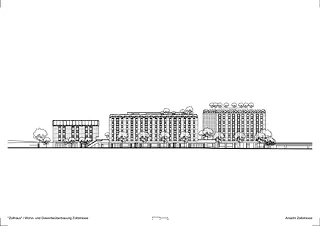

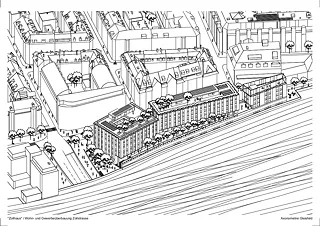

Die Genossenschaft Kalkbreite hat sich städtisches Zusammenleben mit reduziertem Flächenverbrauch auf die Fahne geschrieben. Die Mitglieder verzichten auf Autos, suchen das Gemeinschaftliche und sind offen für neue Wohntypologien. 2014 konnte die Genossenschaft ihr namengebendes Erstprojekt im urbanen Kreis 4 Zürichs beziehen. Ihr zweites Projekt entstand zwischen 2015 und 2021 an der Zollstrasse. Den Gestaltungsplan für den langen Streifen Land parallel zu den Gleisen des Hauptbahnhofes – den sogenannten «HB-Nord» – lieferten AGPS Architecture und Girot Landschaftsarchitekten. Die von der Genossenschaft gekaufte Parzelle ist rund 40 Meter tief und 130 Meter lang und liegt an der Ecke Zoll- und Langstrasse. Im Rahmen eines offenen Wettbewerbsverfahrens setzte sich das Architekturbüro Enzmann Fischer mit Koepflipartner Landschaftsarchitekten gegen 101 weitere Projekte durch – ein Indikator dafür, wie viel Interesse dem Projekt vonseiten der Architekt*innen entgenschlug. Städtebaulich hält sich das Projekt weitgehend an den Masterplan. Es besteht aus drei Volumen auf einem Sockelgeschoss entlang des Gleisfeldes. Die Lücken dazwischen korrespondieren mit der von Norden einfallenden Mattengasse und der Ackerstrasse, und versorgen diese Stadträume mit Südlicht und Aussicht. Keck wurde das westlichste Haus den Schwingungen des Gleismeers folgend abgedreht, sodass zwei kleine dreieckige Vorplätze zur stark frequentierten Langstrasse entstanden sind. Damit wurde eine klare Adresse für das Gesamtareal geschaffen. Sie schaffen einen Mehrwert für das Quartier und bieten einen Ruhepol auf der hektischen Langstrasse.

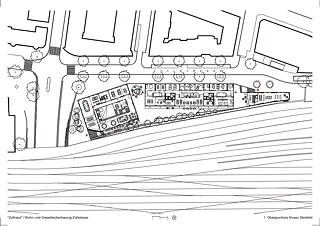

Ein Miteinander bauen

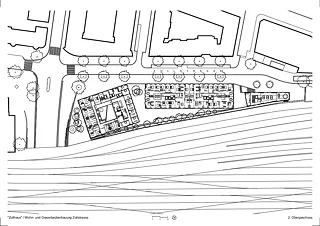

Auch wenn die drei Volumen von aussen annähernd gleich in Erscheinung treten: Sie beherbergen ein ambitioniert vielfältiges Raumprogramm. Verschiedenste Wohntypologien und öffentliche Nutzungen sollen das Haus im Quartier verankern. Die öffentlichen Adressen befinden sich dabei ebenerdig zur Zoll- und Langstrasse im Gebäudesockel und im ersten Obergeschoss mit Anschluss zur frei zugänglichen Gleisterrasse. Hier sind Restaurants, Bistros, Büros verschiedener Organisationen, Geschäfte, ein Theater und ein Kindergarten kompakt ineinander verschachtelt. Klein- und Alterswohnungen, Familienwohnungen und Wohnhallen stellen die soziale Durchmischung ab dem zweiten Obergeschoss sicher. Die knapp geschnittenen Stockwerkwohnungen im mittleren Gebäude werden durch gemeinschaftliche Räume und Dachterrassen erweitert, die von den Bewohnern gestalterisch adaptiert werden können. So wird der Fussabdruck pro Bewohner*in auf durchschnittlich 30 Quadratmeter reduziert. Gäste finden in der hauseigenen Pension eine Bleibe.

Das Programm bringt die Stadt ins Haus. Es zeugt vom starken Willen der Bauherrin, einen Ort zu schaffen, an dem unterschiedliche Menschen neben- und miteinander funktionieren dürfen.

Radikal reduziert

Der Entwurf sucht auf der gestalterischen Ebene eine radikale Reduktion. Asketisch wurden die Baumaterialien gefügt und deren Oberflächen möglichst unvermittelt präsentiert. Sichtbeton, feuerverzinkte Stahlgeländer, Glasbausteine und industrielle Fliessbodenbeläge prägen die Innenräume. Wo aus akustischen Gründen unbedingt notwendig, wurden Decken mit Holzwolle-Leichtbauplatten besetzt oder Wände mit Akustikklinkern verkleidet. Wie bei Antonin Tschechow, bei dem eine Pistole nur dann in seinem Stück auftaucht, wenn sie später auch abgefeuert wird, wurden Elemente nur dann verbaut, wenn sie einem architektonischen Zweck dienen. Man fühlt sich in den dunklen Backstagebereich eines Theaters versetzt, denn auf alles Wohnliche wie Innenputz, Farbanstriche und dergleichen wurde weitestgehend verzichtet. Wie in einer Blackbox mit ihren dunklen Materialien erzeugt die Architektur des Zollhauses einen neutralen Hintergrund. So kann mit wenigen Requisiten ein grösstmöglicher visueller Effekt erzielt werden. Ein Stuhl und ein Tisch reichen, um eine Wohnzimmerszene zu erzeugen, denn das Unterbewusstsein blendet den dunklen Hintergrund aus und vollendet die Szene im Kopf mit eigenen Erinnerungen. Die robuste Materialwelt lädt die Bewohner*- und Besucher*innen subtil dazu ein, sich den Ort anzueignen. Doch ist das Raum genug für ein Wohnexperiment?

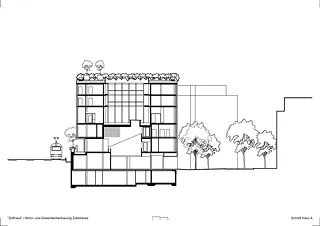

Die Stadt im Haus

In den öffentlicheren Zonen ist dieses Konzept enorm erfolgreich. Betritt man das Forum vom Vorplatz her, entfaltet sich eine abwechslungsreiche Innenwelt. Im dreigeschossigen Vestibül des Kopfbaus Haus A haben die Architekt*innen Sichtbezüge zwischen Restaurants, Theatereingang, Pensionsrezeption und dem Innenhof darüber geschaffen. Eine grosszügige Treppe verbindet die Langstrasse durch das Foyer mit dem Niveau der höher gelegenen Gleisterrasse. Stühle, Bänke, Tische und Lichterketten mache die Promenade zugleich zur Piazzetta. Die Grenze zwischen Innen und Aussen wird durch grosszügige Fassadenöffnungen verwischt. Die Atmosphäre ist auch im Innenraum städtisch: Hier wird gelebt und gearbeitet. Pflanzen und aufgehängte Kinderzeichnungen beleben die Räume. Die Aneignung findet unverkrampft statt.

Wohnen mit dem Lärm

Die Wohnungen im mittleren Haus B sind zwar knapp geschnitten, aber in der Grundrissdisposition überraschend flexibel. Dem Strassen- und Bahnlärm wird im Projekt auf verschiedenen Ebenen begegnet, um Wohnlichkeit zu gewährleisten: Mit einem Gutachten wurde untersucht, welche Fassadenteile tatsächlich von Lärmemissionen betroffen sind. So konnten die Schlafzimmer auf die lärmabgewandten Aussenräume zwischen den Volumen und auf die Zollstrasse ausgerichtet werden. Zudem wurde vom «roten Zimmer», einer damals gültigen kantonalen Regelung zum Bauen im Lärm Gebrauch gemacht. Sie erlaubt es, ein Drittel der Zimmer einer Wohnung ausschliesslich über einen lärmbelasteten Fassadenabschnitt zu belüften. Gegen die Vibrationen des Bahnlärms wurde unter das Gebäudefundament vollflächig eine Erschütterungsmatte eingebaut.

Shades of Grey

Die Fassaden der Obergeschosse wirken auf den ersten Blick verschlossen und grau. Sie besteht aus einer Holzrahmenkonstruktion. Faserzementplatten und raumhohe Fenster mit feuerverzinkten Metallelementen wechseln sich ab und bilden die Haut. Zwar wirkt die Direktheit in der Materialwahl nachvollziehbar und sie ist sorgsam geplant. Balkone oder Loggien gibt es keine. Durch das Grau, die Flachheit der Fassade und ihre stark vertikale Gliederung wirkt sie abweisend. Sie vermag nur bedingt an die Gründerzeitfassaden auf der gegenüberliegender Strassenseite im Norden anzuknüpfen und stösst auch etwas unbeholfen auf die Horizontalität des Gleisfeldes im Süden.

Im Haus B wurden vor den Fenstern sogenannte «Aneignungskästen» montiert. Dabei handelt es sich um stählerne Blumenkästen, die ein Angebot an die Bewohner*innen sind, «die Fassade mitzugestalten», indem Pflanzen aufgestellt oder Girlanden angebunden werden. Zudem gibt es französische Fenster. Die Stahlbänder der Absturzsicherungen sind indes so breit proportioniert, dass die optische Durchlässigkeit beeinträchtigt ist. Trotz der raumhohen Fenster schützt das Haus so die Bewohner*innen und differenziert klar zwischen privaten und öffentlichen Bereichen. Doch vor wem wird man geschützt? Das Haus will doch eigentlich die Interaktion zwischen den Bewohner*innen und dem Quartier maximal evozieren.

Mitbauen

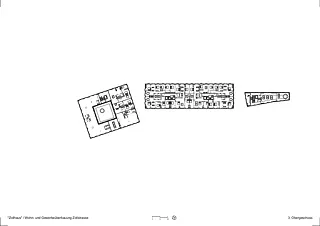

Möglichkeiten die Schnittstellen zum Aussenraum anzueignen, vermisst man beim Haus A mit den Hallenwohnungen oberhalb des Forums. Hier dient ein halbprivater Hof zur Erschliessung und er bringt zugleich Licht und Luft in das tiefe Gebäude. Dafür manifestieren die Hallen jedoch die Sehnsucht nach dem besetzten urbanen Raum, nach der unkonventionellen Lebensgemeinschaft am deutlichsten. Dort bauen sich die Bewohner*innen ihren eigenen Mini-Kosmos. Das «gute Wohnen» wird zur Lebensaufgabe, denn die planerische Leistung der Architektur wurde in den Hallen auf wenige Elemente beschränkt. Und der Vorab-Einbau von Kochzeile, Duschraum, Strom und Wärme wurde auch nur deshalb vorgenommen, da sonst keine Baufreigabe erteilt worden wäre. Die restliche Fläche ist frei und kann nach den Vorstellungen der Bewohner*innen gestaltet werden. Wohnt man hier noch, oder wird der Akt des Lebens zur avantgardistischen Performance? 4,10 Meter Raumhöhe ermöglichen es, Nutzungen zu stapeln. Die verschachtelten Strukturen wecken die Sehnsucht nach den Gassen einer alten Stadt wie beispielsweise Marrakesch. Das Hallenwohnen war den Genossenschaftler*innen ein besonderes Anliegen, ist doch die Gemeinschaft zu Teilen aus der Hausbesetzerszene hervorgegangen.

Gelebtes Experiment

Das Zollhaus ist damit ein provokativer Beitrag zur Diskussion um neue Formen des urbanen Zusammenlebens. Und das Programm wurde von Enzmann Fischer vorbildlich und konsequent umgesetzt. Auf gesellschaftlicher Ebene werden mit dem Neubau Fragen zur sozialen Durchmischung und grösstmöglichen Spielräumen zur Aneignung im städtischen Raum als gelebtes Experiment untersucht. Mit dieser Brille gelesen, wirkt der industrielle Ausdruck des Gebäudes weder gesucht noch akademisch. Er ergibt sich aus dem engen finanziellen Korsett der Bauherrin und verleiht dem Haus eine Robustheit, die klar kommuniziert, dass der Entwurf durch die Bewohner*innen weiter entwickelt werden darf. Haben die Anliegen der Genossenschaft Zukunft und können ein Vorbild für den Wohnungsbau in den Zentren sein? Die Zollstrasse ist im Moment neu und aufregend genug, dass die Bewohner*innen Freude daran haben, den Bau mit eigenen Ideen zu füllen. Wie lange diese Energie anhält und wie sich das Zusammenleben entwickelt, wird die Zukunft zeigen.

Text: Marcel Hodel

Erstveröffentlichung im Arc Mag 3.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen