Hôpital pédiatrique universitaire

8008 Zurich,

Suisse

Publié le 20 mars 2025

Herzog & de Meuron Basel Ltd.

Participation au Swiss Arc Award 2025

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

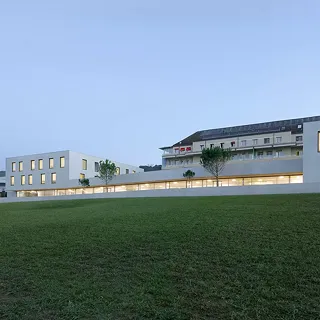

Ville hospitalière

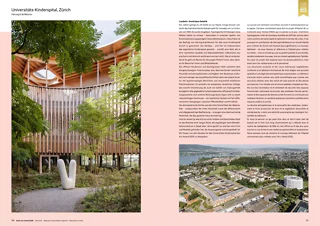

À Zurich, le nouvel hôpital des enfants fusionne qualités spatiales et fonctionnelles. La structure poreuse imaginée par Herzog & de Meuron orchestre un univers intérieur aux multiples facettes. Circulations sinueuses et cours intérieures inondées de lumière promeuvent l’image moderne d’un lieu consacré aux soins des enfants, et dans lequel on se sent presque comme à la maison – un hôpital moderne rappelant un hôtel contemporain.

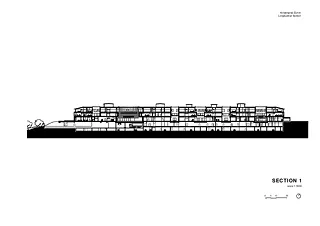

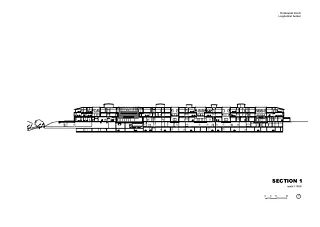

Le discours architectural actuel se délecte toujours plus de la notion de porosité, concomitante de concepts comme celui de la ville-éponge prônant les mesures à prendre contre la formation d’îlots urbains de chaleur, comme la capacité du sol à absorber l’eau de pluie. Architecturalement parlant, l’idée de porosité est associée à des bâtiments favorisant la perméabilité spatiale en ville. Karen Schmeink en donne la définition suivante dans sa thèse doctorale: «Ils [les blocs poreux] mettent en réseau l’espace public et donnent naissance à une succession d’espaces différenciés, publics, semi-publics et privés, grâce à leur morphologie physique et spatiale». L’hôpital universitaire des enfants à Zurich constitue un excellent exemple du potentiel que représente l’idée de porosité appliquée à l’architecture et à l’urbanisme. Le bâtiment de la fondation Eleonore, communément appelé «Kispi», contraction de «Kinderspital» en allemand, est signé Herzog & de Meuron. Les architectes bâlois ont profité de ce mandat pour renouer avec une réflexion menée autour du monde de l’hôpital entamée avec la réalisation à Bâle d’une clinique de neuroréhabilitation et de paraplégiologie en 1998–2002, qu’ils transformaient et agrandissaient entre 2018 et 2020. À Zurich comme à Bâle, les différents secteurs sont organisés horizontalement et non verticalement. Dans une telle structure en nappe, les services se jouxtent les uns les autres et les circulations gagnent en importance. Desservant des plans qui s’étalent et gagnent en épaisseur, elles doivent relier entre elles les différentes zones tout en assurant l’orientation et en offrant des lieux de rencontre, en plus de permettre à la lumière naturelle de pénétrer dans les parties centrales du bâtiment. La qualité de l’expérience spatiale vécue par les patient·e·s et les visiteur·se·s dépend par conséquent de l’imbrication réussie des aspects fonctionnels et des qualités spatiales dans ces zones de circulation.

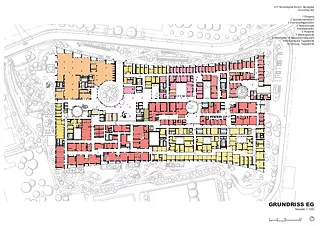

Quartiers, ruelles et places

Senior Partner chez Herzog & de Meuron et architecte en charge du projet, Christine Binswanger compare les cheminements de l’hôpital au réseau des ruelles de la vieille ville zurichoise: une «rue» étroite s’élargit et débouche sur des places, puis s’éparpille et se divise tout à coup pour nous emmener vers des «quartiers» plus ou moins accessibles. L’alignement de façades dans les vieilles villes alloue aux ruelles et places une échelle humaine et la densité des rues permet d’aller de A à B en empruntant différents chemins.

L’organisation des circulations et des cours de l’hôpital transpose cette image d’une vieille ville d’époque médiévale. Elle emprunte aussi à celle-ci l’idée de mur d’enceinte transposé aux quatre façades du volume, et dont deux opèrent un mouvement concave. Ouvertes et accueillantes, elles sont aussi le filtre protecteur de l’hôpital face à son environnement. Au petit jeu de la comparaison, l’entrée principale et ses deux immenses cadres en béton remplis de claires-voies boisées qui donne sur la Lenggstrasse ressemble alors naturellement à une porte de ville. Une fois à l’intérieur, les visiteur·se·s sont accueilli·e·s dans un grand atrium dont la taille imposante prélude une vie intérieure intense et timidement orientée vers l’extérieur en dépit des nombreuses vues sur le contexte proche et lointain offertes aux collaborateur·rice·s et aux jeunes patient·e·s.

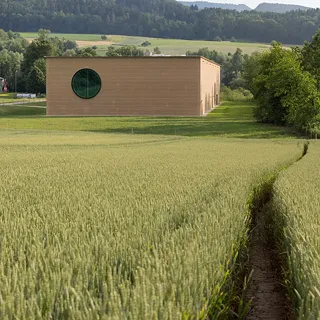

Collection d’objets

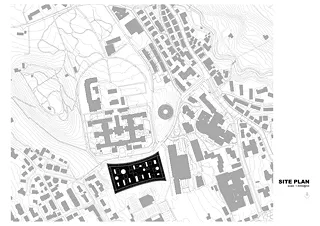

L’accent mis sur le monde intérieur n’est pas à imputer uniquement à l’affectation, mais aussi à un contexte particulier. Situé dans le quartier hospitalier du «Kreis» 8 de Zurich, l’hôpital pour enfants et le centre de recherche situé un peu plus au nord (qui ne sera pas abordé plus en détail ici) et aussi réalisé par Herzog & de Meuron, sont deux «fondations nouvelles» additionnées à un environnement bâti ressemblant à une collection d’objets. La clinique et le centre de recherche sont situés dans le quartier de Weinegg, situé entre Seebach et Hirslanden. Des nombreux vignobles qu’il comptait encore il y a un peu plus d’un siècle et qui ont donné leur nom au quartier, seule une poignée sont encore exploités aujourd’hui sur la colline de Burghölzli. Au fil du temps, la majorité d’entre eux a dû céder place à la construction de cliniques pour donner naissance à ce quartier connu des Zurichois·e·s comme le «quartier des cliniques». En face du nouvel hôpital, la clinique psychiatrique universitaire de Zurich érigée en 1870 présente une morphologie régulatrice qui tentait, en son temps, d’organiser son environnement. Il n’en est rien des voisins plus récents qui orbitent autour du nouvel hôpital telles des planètes égarées sans lien apparent, qu’il s’agisse du complexe de la clinique Balgrist, situé sur la Forchstrasse, ou de l’imposante barre de la clinique Schulthess, voisin direct du Kispi. Herzog & de Meuron se sont donc référé·e·s au contexte paysager plus lointain pour définir la situation et la morphologie du nouveau complexe. Alors que le bâtiment cylindrique destiné à l’enseignement et à la recherche, situé sur le talus parallèle à la Lenggstrasse, regarde par-dessus la nappe que constitue l’hôpital à proprement parler, ce dernier se love dans un pli de terrain inférieur, proche de la rue, soulignant à l’attention des visiteur·se·s en approche la vue sur le lac de Zurich et sur la chaîne de l’Albis.

Filtres spatiaux

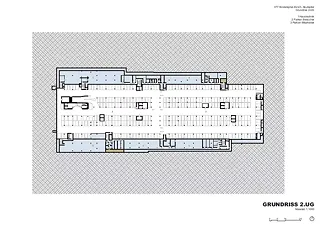

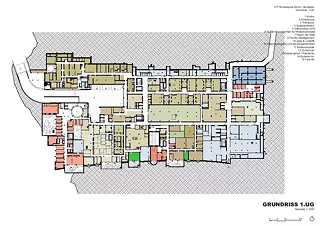

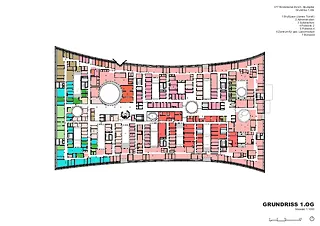

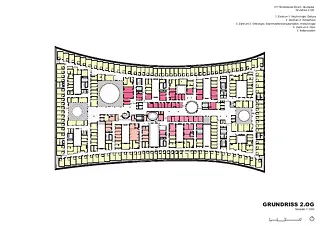

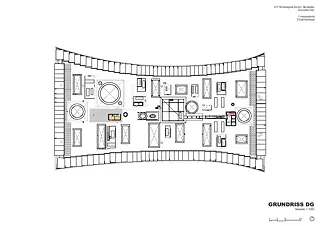

Située entre la clinique psychiatrique universitaire au nord-est et un terrain de tennis au sud-ouest, la parcelle marquée par une étroite bande végétalisée est presque entièrement occupée par le nouveau Kispi qui se déploie sur trois niveaux. L’hôpital jouxte le quartier résidentiel de la Obere Flühgasse à l’ouest, et longe le volume parallélépipédique de la clinique Schulthess à l’est, où se trouvent les urgences. Imposant en plan, le volume met à profit la légère pente sud-ouest pour dévoiler un des trois niveaux souterrains en face des courts de tennis et du quartier résidentiel précédemment évoqué. Des salles de thérapie y ont été placées, complétées par un espace de jeu et de détente extérieur en partie couvert par la longue façade incurvée. La stratégie est la même côté Lenggstrasse où se trouve la terrasse de la cafétéria, et un peu à l’écart la rampe d’accès au parking souterrain situé au deuxième sous-sol.

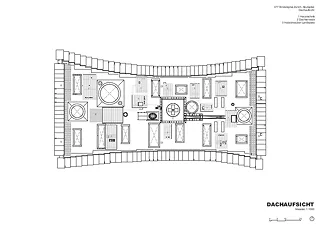

En réponse au contexte relativement homogène, les façades du nouvel hôpital proposent un jeu de trames en béton remplies d’éléments de bois soigneusement travaillés. Légèrement placé en retrait, les zones de traitement et de thérapie au rez-de-chaussée profitent elles aussi d’espaces extérieurs couverts plus ou moins profonds en raison de la forme concave des façades. Insérée entre les piliers en béton, une structure en bois faite de poteaux et de balustrades protège en outre du rayonnement solaire direct les affectations du rez-de-chaussée. À titre de comparaison, la clinique de Bâle a elle aussi été équipée d’un dispositif semblable accueillant une galerie entre la façade en retrait et une couche de profilés horizontaux de bois ronds. À Zurich, les angles du bâtiment sont effacés par des cadres en béton gagnant en profondeur et offrant de plus grandes loggias. Au premier étage, le niveau de l’administration et des bureaux, la façade est également légèrement en retrait et permet à une galerie étroite de se faufiler le long du front vitré protégé du rayonnement solaire direct par un principe de remplissage identique à celui du rez-de-chaussée. Le dernier étage se détache du reste tel un couronnement. Il accueille les chambres qui se présentent sous la forme de «cabanons» individuels collés les uns aux autres. Placées en retrait, les chambres sont protégées des regards extérieurs mais offrent des vues très ouvertes sur le grand paysage. Les toits plats inclinés qui s’avancent jusqu’au bord de la façade et forment un paysage dansant encerclent une toiture plate végétalisée. Cette dernière est ponctuée par le vide des cours, par des extrusions sous forme de petits pavillons dédiés à la technique, et par un héliport.

De manière générale, le fait que l’hôpital n’impose pas sa présence à l’espace urbain environnant malgré sa taille impressionnante est à mettre à l’actif des dispositifs décrits précédemment, qu’il s’agisse de retraits, de la combinaison des matières ou encore d’une composition de façade jouant sur différents plans.

Un monde intérieur poreux

La grande porosité intérieure du bâtiment n’est que partiellement lisible depuis l’extérieur. Ce n’est qu’une fois franchi le seuil et après avoir longé un hall habillé de bois pour atteindre la première des quatre cours cylindriques que l’on s’en rend compte. Conçue comme un petit parc, la cour en question est entièrement vitrée au rez-de-chaussée et les plantes qui y poussent sont l’élément identitaire de la zone d’accueil. Au deuxième étage, un espace extérieur couvert a été aménagé au bord de la cour pour les patient·e·s. Des claires-voies en bois soigneusement travaillées qui protègent des regards le premier étage font office de baldaquin au rez-de-chaussée, de filtre aux deux étages supérieurs et de parapet à l’étage des chambres.

Au total, seize cours intérieures permettent aux chambres, aux bureaux et à une partie du rez-de-chaussée de profiter de l’apport de lumière naturelle: la porosité est ainsi déployée à l’horizontale comme à la verticale. Les cours lient spatialement entre eux les étages, animent les espaces intérieurs et assurent à l’ensemble de l’hôpital une grande qualité spatiale. La conception a été particulièrement soignée en fonction de la situation de chaque cour dans l’ensemble. Les façades des plus grandes et des plus exposées sont ainsi revêtues de lattes de bois, quand les façades d’autres cours plus petites et plus domestiques sont habillées de fenêtres équipées de protections solaires textiles. Autour de ces cours s’organisent plusieurs univers intérieurs. Alors qu’au rez-de-chaussée deux axes longitudinaux décalés vont d’un bout à l’autre du bâtiment pour relier les différents services entre eux, les premier et deuxième étages sont organisés autour d’une zone distributive centrale qui s’élargit pour donner naissance à des places avant de redevenir des couloirs étroits. Et bien que la lecture des plans révèle une très grande densité programmatique, la générosité spatiale de l’hôpital saute aux yeux et peut être mise sur le compte des cours dans lesquelles transite la lumière naturelle, qui offrent des perspectives et aident à s’orienter dans le bâtiment. Et même si les différents services forment des clusters en plan, les unités sont bel et bien imbriquées les unes dans les autres. Une telle organisation permet d’assurer les échanges entre les services, tout autant qu’elle facilite des ajustements dans l’utilisation des bureaux et des chambres des patients.

À Bâle déjà, Herzog & de Meuron avaient tenté – dans la mesure du possible compte tenu de l’environnement hospitalier – de donner à la clinique de neuroréhabilitation et de paraplégiologie le caractère d’un domicile temporaire. Et c’est de toute évidence aussi le cas à Zurich. Avec du bois, un mobilier clair, des revêtements en tissu, de petites fenêtres à battant rond, ou encore un certain degré d’appropriation et d’autonomie, une grande attention a été apporté en faveur d’un équilibre entre exigences hygiéniques et atmosphère domestique. L’hôpital pour enfants ressemble en fin de compte plus à un hôtel contemporain qu’à une clinique, mais au bon sens du terme. Outre la grande qualité des espaces et les matériaux chaleureux, ce sont aussi les nombreuses œuvres d’art qui y contribuent; et notamment une installation lumineuse de Raphael Hefti dans l’escalier en colimaçon sculptural en béton, ou encore une sculpture en pierre en forme d’oreille de lapin de Claudia Comte dans le grand atrium près de l’entrée, sans oublier le Skyspace signé James Turell au premier étage. Arriver à destination et se sentir bien, tels sont les objectifs qui semblent avoir accompagné dès le début le développement du projet. Des objectifs qui renouent d’ailleurs avec la conception que l’on avait de l’hôpital au Moyen Âge. Généralement financé et géré par l’Église, il ne s’adressait pas uniquement aux malades, mais servait également aux soins et à l’hébergement des personnes âgées, des pèlerins et des pauvres. Le mot «hôpital» vient du latin «hospitium», ou «hospitalité». Au Kispi, c’est au plus tard en franchissant le portail ouvert et accueillant que l’on se sent bienvenu. Quoi de plus naturel, dès lors, sinon d’espérer que chaque hôpital soit en mesure de dégager une atmosphère aussi chaleureuse.