Le Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA)

1003 Lausanne,

Suisse

Publié le 16 septembre 2019

Estudio Barozzi Veiga S. L.

Données du projet

Données de base

Données du bâtiment selon SIA 416

Description

Sobriété radicale

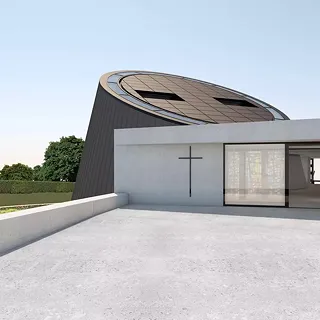

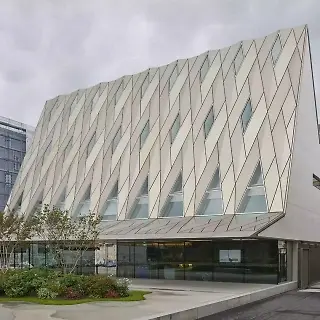

Le nouveau Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA) de Lausanne, qui porte la signature du le bureau d’architectes Barozzi Veiga, est un monolithe de briques qui rappelle l’histoire importante de l’ancienne halle aux locomotives et conserve l’atmosphère de son passé industriel.

Au cœur de la capitale olympique, sur un ancien site ferroviaire, ce projet culturel audacieux s’avère également être un projet urbain d’un intérêt majeur. L’idée principale repose tout d’abord sur l’aménagement du lieu, un élément central de la proposition des architectes Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga, lauréats du concours en 2011.

Le maître d’ouvrage, en l’occurrence l’État de Vaud, a souhaité d’une part la création d’un nouveau bâtiment pour le MCBA et d’autre part la mise en valeur de cette parcelle en tant que pôle muséal de la ville. Cette coexistence de l’édifice et du lieu génèrent un vrai «hub» culturel offrant la possibilité aux citoyens d’investir librement le site.

Intégration urbaine

La construction du bâtiment ne se limite pas au périmètre de ses façades, mais intègre globalement l’environnement. C’est pourquoi il a fallu, dès le départ, prendre en considération plusieurs facteurs. D’abord, la mise en relation directe de l’environnement urbain avec la place de la gare. Afin de protéger le lieu des nuisances sonores du trafic ferroviaire, il fallait impérativement agencer un espace public adéquat mettant en relation les deux extrémités du site. Ensuite, la conception de l’institution culturelle: construit dans une logique fonctionnelle et destiné à un usage particulier, le bâtiment d’origine n’était pas adapté à accueillir des espaces muséaux sans devoir intervenir de manière considérable au niveau des diverses structures et éléments architecturaux originaux. En effet, comme l’explique un des architectes lors de l’entretien, il ne répondait pas aux normes et aux exigences actuelles pour ce type de programme.

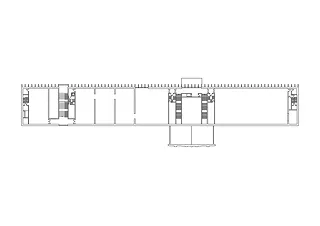

Un nouveau bâtiment reflétant des réminiscences du passé

Une conservation des structures était exclue. C’est pourquoi il a été décidé d’ériger un nouveau bâtiment reflétant des réminiscences du passé par la mise en valeur de quelques éléments précis. Ainsi, les grandes portées et les arcades créent une image puissante et symbolique; le couloir d’entrée principal de l’ancienne halle aux locomotives a été conservé. Sur la façade orientale, le tracé d’un mince profil en acier inox remémore l’existence des couloirs latéraux. La nouvelle morphologie du bâtiment vise une forme à l’écriture sobre, minimale et de lecture compacte. Il en résulte un bâtiment monolithique rationnel d’une surface de 12 000 mètres carrés qui se distingue par sa matérialité. Environ 800 000 briques, dans un camaïeu de gris, rappellent la mollasse et le passé du site industriel, elles forment l’enveloppe extérieure. Lors de chaque pose, le joint entre les briques a été tracé manuellement. Cette technique artisanale, associée à la porosité de la brique génère un léger relief et une même vibration aux trois façades monolithiques. Côté place, la façade «allégée» par un jeu d’éléments verticaux répétitifs rompent la massivité du bâtiment et dévoilent les percements des fenêtres transparentes.

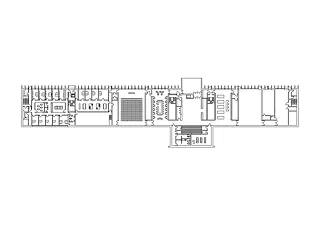

Une distribution verticale

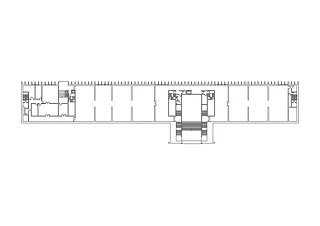

A l’intérieur, le revêtement du sol en terrazzo est un mélange de ciment et quartz coulé sur place, les murs ont été peints à la chaux teintée et appliquée à la main. L’entrée principale du musée est un hall spectaculaire d’une hauteur totale de 21 mètres, il sert d’accès principal et accueille les distributions verticales conduisant aux principales parties du programme. Au rez-de-chaussée se trouvent tous les espaces publics: le foyer, la billetterie, la librairie, le restaurant, un auditorium et un lieu d’expositions temporaires pour l’art contemporain. De part et d’autre du hall principal sont disposés aux deux étages supérieurs les espaces muséaux, à l’ouest ceux qui accueillent la collection permanente, à l’est ceux destinés aux expositions temporaires. Tous les espaces sont modulables selon les besoins de l’exposition respective. La distribution se fait par un escalier central qui propose aux visiteurs un parcours clair et leur permet d’accéder aux étages supérieurs.

Point d’honneur à l’éclairage naturel

Les salles publiques du rez-de-chaussée reçoivent la lumière par de hautes fenêtres avec vue sur la Place du Nord. Les fonctions administratives ainsi que les ateliers, ouverts vers l’extérieur, bénéficient d’un éclairage naturel. Quelques salles d’exposition du 1er étage disposent d’un éclairage latéral au nord qui garantit une qualité de lumière optimale pour la présentation et la préservation des oeuvres d’art. La façade nord est protégée du soleil par des lames fixes verticales et perpendiculaires à la façade. Les salles supérieures sont éclairées zénithalement, mais protégées par des lanterneaux supérieurs qui filtrent la lumière et offrent une protection contre le soleil, des stores à lamelles protègent aussi de l’extérieur. Dans toutes les salles, un système de régulation permet de doser finement la lumière naturelle et d’obscurcir, selon les besoins, les espaces muséographiques.

Des aménagements extérieurs cohérents

Les réminiscences patrimoniales du site sont conservées et clairement lisibles dans les aménagements extérieurs. Globalement, la conception répond avec intelligence aux défis que pose par une telle construction sur une friche industrielle. De plus, le projet relève d’une réflexion écologique. Dans cette dernière perspective, afin de renforcer la relation entre la place de la gare et la place du musée, des arbres élagués et de haute taille, ont été plantés sur le site.

Texte: Renzo Stroscio