Baloise Park Ost

4052 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 17. Oktober 2022

Valerio Olgiati Architekturbüro

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Die Möglichkeit, Zonierungen und Teilungen einfach zu ändern, ist seit über einem Jahrhundert das zentrale Thema bei der Gestaltung von Bürobauten. Flexibilität ist gefragter denn je, weil die Art und Weise, wie und wann in Büros gearbeitet wird, sich derzeit dynamisch wandelt. Welche Spielräume bleiben für die Architektur – abgesehen von der Fassadengestaltung und Möglichkeiten, Lage und Form von Pfeilern und Erschliessungskernen zu variieren? Valerio Olgiati zeigt mit einem neuen Schulungszentrum für die Baloise Versicherung, dass Flexibilität und eine charismatische Architektur sich nicht ausschliessen müssen.

Der Centralbahnplatz ist für viele Pendler und Reisende das Entree zur Stadt Basel. Täglich strömen 100 000 Menschen durch den pompösen Bahnhof der SBB und steigen auf die zahlreichen Tramlinien um. Im Norden setzt sich der öffentliche Freiraum jenseits der Nauenstrasse in der Elisabethenanlage fort. Diese wichtige Abfolge zentraler Stadträume wurde jetzt erweitert. Zeigte an der Ecke der Kreuzung Aeschergraben / Nauenstrasse bisher das Hilton Hotel den Passanten mit einer fensterlosen Stirnseite und der Vorfahrt die kalte Schulter, bietet der sogenannte Baloise Park nun einen angenehmen neuen Freiraum an. Was «Park» genannt wird, ist tatsächlich ein Ensemble aus dem bestehenden Hauptsitz der Baloise und drei im rechten Winkel angeordneten Neubauten, die eine – trotz ihrer Kompaktheit grosszügig wirkende – neue Piazzetta umstehen. Auf dem Platz mit seinen zwei Baumgruppen schnauft gemütlich das «Dritte Tier» vor sich hin. Es ist ein vom Künstler Thomas Schütte gestaltetes Fabelwesen, das aussieht wie Urmel aus dem Eis. Man geht gern an der Skulptur vorbei – in der Hoffnung, den Moment zu erwischen, an dem der adipöse «Basilisk» Dampf aus seinen Nüstern bläst.

Der höchste der drei Neubauten, ein 89 Meter hoher Hotelturm – so wurde es in den letzten Monaten häufig formuliert – definiere eine neue «Torsituation» auf dem Aeschergraben, dort, wo er in den Bahnhofsplatz mündet. Zweifelsohne besetzt der «Park» eine der prominentesten Parzellen der Stadt. Doch tritt das neue Hotel lediglich in einen Reigen hoher Häuser am Bahnhofsplatz ein, der vom Gebäude der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (Burckhardt + Partner, 1976) und dem Markthallen-Tower (Diener & Diener Architekten, 2012) bereits etabliert wurde. Bald sollen gemäss dem Hochhauskonzept der Stadt Basel weitere Türme rund um den Bahnhof entstehen. Sie werden dereinst mit dem Meret Oppenheim-Hochhaus im Süden (Herzog & de Meuron, 2018) den Bahnhof als Ring aus gigantischen Stelen umzingeln und im Stadtgefüge auf weite Distanz hin sichtbar machen. Man mag über dieses «Ausfransen Basels in die Höhe» denken, was man will; das neue Ensemble des Baloise Parks kommt der räumlichen Fassung des Bahnhofsvorplatzes definitiv zu gute.

Eine neue Piazzetta

Die Baloise hat ihren Standort beim Bahnhof in Basel über Jahrzehnte kontinuierlich erweitert und arrondiert. 1956 baute die damalige Basler Transportversicherung dort ein erstes Gebäude. In den 1970er- und 1980er-Jahren erwarb die Baloise Holding dann weitere Grundstücke auf dem Geviert zwischen Aeschergraben, Parkweg und Nauenstrasse und brachte dort weitere Arbeitsplätze unter. Zudem kaufte sie der Rentenversicherung ein 1987 errichtetes, von Hilton betriebenes Hotel ab. Und 1983 wurde nördlich – auf der gegenüberliegenden Seite am Parkweg – ein neuer Hauptsitz für die Basler Versicherung (Burckhardt + Partner) errichtet.

Den Anstoss für eine Neuordnung auf den Grundstücken des «Parks» gab der Zustand des Hotels. Für ein Fünf-Sterne-Haus wurden die Zimmer zunehmend als zu klein empfunden. Sowohl eine Sanierung wie auch eine Erweiterung wurden als unbefriedigende Optionen bewertet. Die Tragstruktur erfüllte zudem die aktuellen Erdbebensicherheitsstandards nicht mehr und eine Ertüchtigung wäre aufwendig gewesen. Die Baloise entschied daher, für das gesamte Geviert einen neuen Masterplan entwickeln zu lassen und forderten Diener & Diener, Burckhardt + Partner und Miller & Maranta auf, Vorschläge zu entwickeln. Letztgenannte konnten sich mit ihrer Idee für drei neue Häuser durchsetzen, die – im rechten Winkel angeordnet – ein Viertel des Grundes als öffentlichem Stadtraum freilassen und zueinander zwei Gassen bilden. Damit sind klar definierte Räume entstanden.

Für das 30-geschossige Hochhaus auf dem Baufeld West wurden Miller & Maranta als Architekt*innen bestimmt. Sie wählten eine Fassade aus hellem Kunststein. 23 Etagen werden vom Hotel genutzt; die obersten sieben hingegen als Büroflächen vermietet.

2014 fand für die anderen beiden Gebäude ein Konkurrenzverfahren mit je fünf eingeladenen Büros statt. Geleitet wurde es von Adolf Krischanitz; Stadt und Kanton Basel waren eingebunden.

Für den 2020 fertiggestellten neuen Konzernsitz der Baloise – mit acht Geschossen der kleinste der drei Neubauten – empfahl die Jury das Projekt von Diener & Diener Architekten. Die Fassaden werden von acht Meter hohen Bay-Windows geprägt. Weil hinter ihnen jeweils zwei Stockwerke liegen, ist eine dezente Kolossalordnung entstanden. Zugleich wurde mit dem sogenannten Kunstforum im Erdgeschoss ein halböffentlicher Raum geschaffen. Insgesamt bieten die drei Neubauten Raum für 1300 Arbeitsplätze, von denen die Baloise selbst 700 nutzt.

Die eingereichten Ideen für das dritte Gebäude – ein Ausbildungszentrum und Flächen für Mieter – überzeugten die Jury indes nicht. Sie schlug stattdessen vor, Valerio Olgiati mit der Planung zu beauftragen. Dieser hatte eines der fünf Designs für den Baloise-Hauptsitz eingereicht. Überzeugt, dass der Entwurf gross Qualitäten habe und er sich mit überschaubarem Aufwand auf das andere Programm hin adaptieren liesse, wurde das Büro aus Flims mit der Planung des zehngeschossigen Gebäudes beauftragt. Die Bauarbeiten begannen 2017 und im letzten Jahr wurde der Neubau fertiggestellt.

Für die Jury stand die «Stimmigkeit» des Ensembles im Vordergrund. Alle drei Bauten sind in ihrer Architektur autonom, aber durch vergleichbare Ideen zur Tektonik der Fassaden und ähnliche Fussabdrücke miteinander verwandt.

Überwindung der Materie

Der Olgiati-Bau befindet sich auf der am wenigsten prominent gelegenen Parzelle im Osten. Von ihm ist auf der Piazzetta nur eine Ecke sichtbar. Er ist halb so hoch wie das Hotel, überragt aber den Verwaltungsbau um acht Meter. Doch diese Lage hat zugleich ihren Charme. Die vom Rummel des Bahnhofsvorplatzes und den stark befahrenen Strassen beschirmte Position kommt der Nutzung als Schule entgegen. Zudem erhalten die nach Nord- und Südost zum Parkweg orientierten Innenräume wunderbares Morgenlicht und der Blick schweift aus ihnen hinüber zu den alten Bäumen im (ehemaligen) Villenquartier St. Alban. Um städtebaulich zu deren niedrigeren Bauten zu vermitteln und den Schattenwurf im Zaum zu halten, wurden zudem die obersten drei Etagen Richtung Osten zurückgestaffelt.

Baloise Park Ost wirkt von aussen wie ein grosser, luftiger Pavillon, denn es scheint lediglich aus Pfeilern und Geschossplatten aus erdig-braun eingefärbtem Beton zu bestehen. Das Gebäude gibt sich elegant und durchdacht, obwohl es sich (auch) um ein Renditeobjekt handelt, für das nur ein mittleres Budget zur Verfügung gestellt wurde. Wo Beton sichtbar ist, kam konventioneller, eingefärbter Beton zum Einsatz. Die anderen unsichtbaren zwei Drittel der Struktur sind aus Recyclingbeton. Um den archaischen Eindruck einer Primärstruktur zu erzeugen, wurden die Geschossplatten durchbetoniert. Entsprechend mussten alle Decken bis tief in die Räume hinein gedämmt werden.

Die in der Fassadenebene stehenden Pfeiler sind nach oben wie Obelisken zugespitzt. Das stellt Sehgewohnheiten in Frage und verleiht dem Gebäude etwas Mystisches, das es aus der üblichen Profanität einer White-Collar-Arbeitswelt hinaushebt. Die Form der Pfeiler könnte man als Abbild der Kräfteverhältnisse in diesen Bauteilen interpretieren – schliesslich werden dünne Säulen in der Mitte und starke am unteren Ende am meisten auf Ausknicken belastet. So gesehen könnte die Form der Pfeiler in Basel als eine Neuinterpretation der Entasis gelesen werden. Doch solche Versuche, das Bürogebäude als Referenz auf Beispiele der Architekturgeschichte verorten zu wollen, gehen nur bedingt auf. Ist man von klassischen Beispielen in der Architektur gewohnt, dass Sockel und Kapitelle optisch (und statisch) zwischen Stützen und Platten vermitteln, werden solche bei den Bauten von Olgiati häufig nicht nur weggelassen. Stattdessen sind an den Stellen, wo Kräfte übergeleitet werden, mitunter die Elemente gar auf ein materielles Minimum reduziert. Das wuchtige Vordach des Kantonsparlaments in Chur (2010) beispielsweise balanciert auf dem Scheitelpunkt einer parabelförmigen Wandscheibe. Diese Idee eines Anti-Sockels hat Olgiati in Basel auf den Kopf gestellt. Indem er die Pfeiler nach oben anspitzte, hat er auch eine Art Anti-Kapitell erfunden. Für Betrachtende ist es schwer zu ermessen, ob die Bodenplatten überhaupt auf den Spitzen aufliegen oder eventuell gar leicht darüber schweben? Ermöglicht wird dieser magische Moment durch unscheinbare Stahlprofile, die jeweils genau in den Spitzen die Kräfte von den Platten in die Pfeiler leiten. Im Buch «Nicht-Referenzielle Architektur» aus dem Jahr 2019, das auf Gesprächen zwischen Valerio Olgiati und Markus Breitschmid basiert, wird das Ziel der «Überwindung der Materie» formuliert. Die Anti-Kapitelle und die verkehrte Tektonik bei anderen Bauten Olgiatis könnten als Versuch dazu gelesen werden.

System vs. Komposition

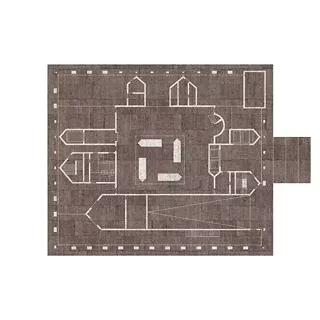

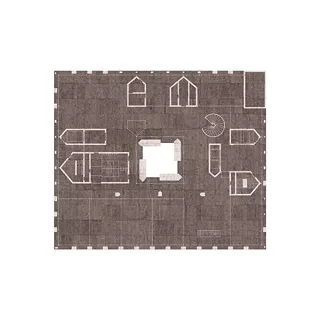

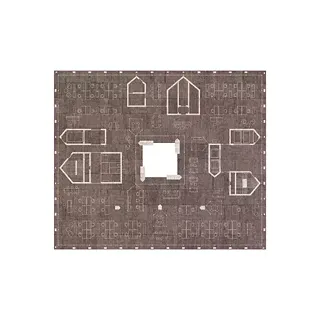

Während die gleichmässig verteilten, vorgefertigten Pfeiler in der Fassadenebene auf den ersten Blick freie Grundrisse vermuten lassen, deuten ihre unterschiedlichen und insgesamt eher schlanken Dimensionierungen doch eine komplexere Innenwelt an, die nicht nur Kerne haben muss, sondern offensichtlich auch ungleichmässig verteilte Tragstrukturen. Schaut man auf die Grundrisse, fallen sieben unregelmässig verteilte, «hausförmige» Räume mit betonierten Wänden auf. Dieser Form, welche die Ruhe des Quadrats mit der Dynamik des Dreiecks verschmilzt, begegnet man in den Entwürfen Olgiatis immer wieder. Erleben kann man ihre leistungsstarke architektonische Wirkung beispielsweise auch im Besuchercenter des Pearling Path in Bahrain. Was auf den ersten Blick als grafisch motivierte Spielerei im Grundriss erscheinen mag, entpuppt sich beim Begehen der Innenräume als präzises und clever gesetztes Mittel der Zonierung. Die Etagen durchlaufend sind die «Häuser» statisch wirksame Kerne, die neben den Vertikalerschliessungen auch WC-Anlagen oder Sonderräume wie die Einfahrt zur Tiefgarage beherbergen. Ursprünglich war angedacht, dass diese mit den Spitzen sowohl nach aussen als auch gegen ein zentrales Atrium stossen würden. Ausgeführt wurden sie aber alle (mit Ausnahme eines Aufzugschachtes) mit den Spitzen nach aussen. Dadurch konnten die Fluchtwege kurz gehalten werden. Im Inneren sind die Formen der Kerne indes nur schwer fassbar. Sie wirken eher wie im rechten oder 45-Grad-Winkel eingestellte Wände. Man bewegt sich an ihnen vorbei oder zwischen ihnen hindurch und fühlt sich – bedingt durch die erdige Färbung und den massiven Eindruck – beispielsweise an Höhlen erinnert, etwa den schmalen, textil anmutenden Antelope Canyon in Page, dessen Klamm sich weitet und dann wieder stark verengt oder einen Gebirgsfluss mit grossen unregelmässig in ihm liegenden Felsen um die der (Bewegungs-)Fluss dynamisch herumspült. Den Mietern der dritten bis neunten Etage steht frei, sie als zusammenhängende Grossräume zu bespielen oder in kleinere Einheiten zu teilen. Wie gut das funktioniert, zeigt sich beispielsweise im Fitnessklub, der die obersten beiden Etagen nutzt. Indem die «Häuser» zur Fassade hin spitz zulaufen, erhalten die angrenzenden Räume zusätzliche Fensterfelder. Insbesondere für die Seminarräume ist das ein grosser Gewinn und macht den an sich schon attraktiven Blick nach aussen noch wirkungsvoller.

Wishing Well

Genau in der Mitte liegt der speziellste Raum des Gebäudes. Ein schachtartiges Atrium reicht vom Dach bis hinunter ins Erdgeschoss. Während es Licht in die Mitten der oberen Etagen hereinbringt, ist es im unteren Bereich eher ein geheimnisvoll dunkler Void. Wer die faszinierenden alten Brunnenanlagen in Indien kennt – etwa jene im Roten Fort in Agra – fühlt sich unweigerlich an diese mystischen Räume erinnert. Deren doppelte Codierung als Infrastrukturen und spirituelle Räume scheint auch dem Atrium in Basel innezuwohnen. Es wird von vier Türmen aus kraftvollen, beinahe monumental anmutenden, geschosshohen Wandscheiben aufgespannt, die sich nach oben hin verjüngen. Das Atrium ist für das Bauwerk zugleich wie eine Wirbelsäule. Es trägt nicht nur Vertikallasten ab, sondern stellt gemeinsam mit den Kernen die Erdbebensicherheit sicher.

Das Schulungszentrum und die vermieteten Etagen haben eigene Eingänge, die nur dezent an den Fassaden ausgezeichnet sind. Auch das leicht abfallende Gelände wurde in Bezug auf die Fassaden neutralisiert, indem das gesamte Gebäude scheinbar auf einer Sockelplatte aufsteht. Diese Idee eines Stylobats kennt man bei Olgiati beispielsweise vom Nationalparkzentrum in Zernez. Und auch auf die sonst häufige Dreiteilung der Fassade mit einem Sockelgeschosses und einem oberen Abschlusses wurde verzichtet. Dadurch haben weder die vier Seiten des Gebäudes noch die Etagen zueinander eine Hierarchie.

Wer ins Schulungszentrum geht, betritt zuerst ein Foyer im Erdgeschoss, welches das Atrium umgreift und ausschliesslich Fenster zu diesem hat. Da nur wenig Licht einfällt und aufgrund der dunklen Färbung der Wände hat der Raum eine ruhige und irgendwie unterirdisch anmutende Atmosphäre. Bänke aus brasilianischem Marmor geben ihm einen noblen Touch.

Von hier führt eine Wendeltreppe in die Schulungsetagen darüber. Anders als in gewöhnlichen Seminarzentren, wo meist die Foyers tageslichtdurchflutete Hallen und die Seminarräume dunkle Boxen sind, wurde diese Raumpsychologie in Basel umgekehrt. So tritt man mit Freude nach den Pausen in den gedämpften Gemeinschaftsbereichen wieder in die hellen Schulungsräume mit ihren angenehmen Ausblicken ein.

Die Verantwortlichen bei der Baloise schreiben, dass sie sich eine Stimmung gewünscht haben, in der man sich «wohlfühlt» und die «zum Denken anregt». Das ist gelungen und auch der sorgfältigen Materialisierung zu verdanken: Der Hohlboden wurde mit Terrazzoplatten belegt und die kaum sichtbaren Lichtquellen liegen hinter Metallgittern unter den Decken verborgen. Alle Möbel sind weiss, um einen «spannungsreichen Kontrast» zur dunklen monolithischen Architektur zu erreichen.

Text: Jørg Himmelreich

Erstveröffentlichung in Arc Mag 2022–5

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen