Institutsgebäude in Stuttgart

70563 Stuttgart,

Deutschland

Veröffentlicht am 18. September 2019

Henning Larsen GmbH

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Energie Fassade in schwarz

Sie schützt effektiv vor Wind und Wetter, lässt gleichzeitig Licht hinein und den Blick ausschweifen und verleiht dem Gebäude ein Gesicht: Der Bau des Institutsgebäudes des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zeigt, mit welchen Raffinessen eine Fassade ausgestattet sein kann.

Die Berge der Schweiz sind für die Erzeugung regenerativer Energie, etwa durch Wasser- oder Windkraft, ein Segen. Das neue Energiegesetz (EnG), das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, regelt die wirtschaftliche, umweltverträgliche, sparsame und rationelle Bereitstellung, Verteilung und

Nutzung von Energie, mit dem Fokus auf erneuerbaren Energiequellen und dem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie. EU-weit müssen ab 2020 sogar alle Nichtwohngebäude als Niedrigst-Energiegebäude gebaut werden. Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung dürfen dann so gut wie keine zusätzlich bereitgestellte Energie mehr benötigen.

Für Architekten und Gebäudeplaner ist das eine Herausforderung, die nur gestemmt werden kann, wenn intelligente Gebäudetechnologie und hochwertige Architektur sinnvoll verknüpft werden. Photovoltaik ist mittlerweile Standard im Neubau. Sehr selten dagegen sieht man die «Building-Integrated Photovoltaics» (kurz: BIPV), also die gebäudeintegrierte Photovoltaik. Zu Unrecht, denn die Technologien wie die Fassaden-BIPV ersetzen quasi die normale, vorgehängte (Glas-)Fassade, sorgen aber zusätzlich für die Gewinnung elektrischer Energie.

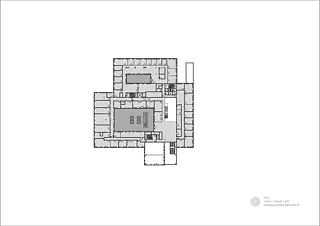

Flexibilität und Lebendigkeit

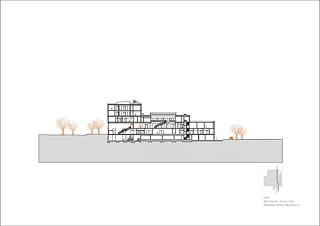

Die Forscher des Stuttgarter Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) arbeiten erfolgreich an der Entwicklung neuer Photovoltaik-Technologien, vor allem an Dünnschicht-Modulen auf Basis von Kupfer, Indium, Gallium und Selen (CIGS), die durch ihren Aufbau ideal für den Einsatz an der Fassade sind. Das neue Institutsgebäude des ZSW in Stuttgart vereint seit Kurzem die Fachbereiche Regenerative Energieträger und Verfahren (REG), Materialforschung (MAT), Systemanalyse (SYS) und Module Systeme Anwendungen (MSA) durch gemeinsame Werkstätten, Maschinenhallen, Labore sowie Büros und Seminarräume erstmals unter einem Dach.

Der Bauherr wünschte sich eine flexible und lebendige Kommunikation unter den 110 Mitarbeitern, die bisher an verschiedenen Standorten untergebracht waren. Der 2010 ausgelobte Wettbewerb sollte bereits einen geeigneten Entwurf hervorbringen, zwei recht unterschiedliche und hochwertige Arbeiten machten es jedoch notwendig, eine zweite Wettbewerbsphase einzuläuten. Das dänische Architekturbüro Henning Larsen Architects konnte diese im Jahr 2012 schliesslich für sich entscheiden.

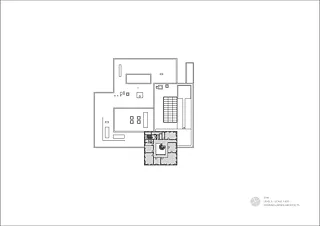

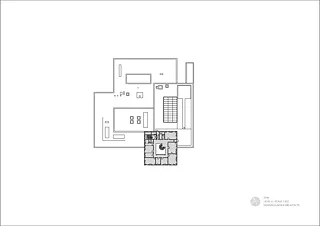

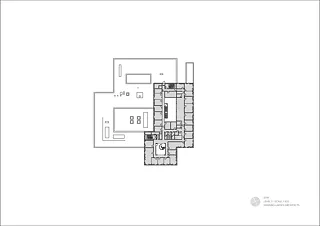

Basisdemokratie im Entwurf

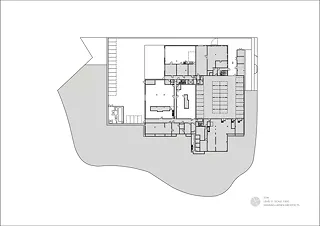

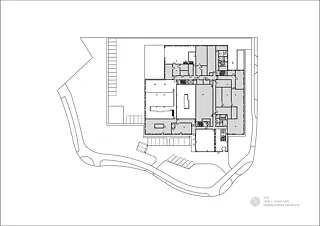

In ihrem Entwurf ordneten die Architekten zunächst den jeweiligen Fachbereichen ein gewisses Bauvolumen zu. Diese wurden so geordnet und verflochten, dass möglichst viele bauliche Überlagerungen entstehen, also organisatorische Schnittstellen sowie Orte der Begegnung und des Ideenaustauschs. Lichthöfe und überdachte Atrien sorgen für zusätzliche, fachbereichsinterne Kommunikation. «Wir haben», erklärt Projektleiter Andreas Schulte, «viel Zeit in die Einbindung der Mitarbeiter investiert und mit den Fachbereichen verschiedene Bürokonzepte durchdiskutiert, vom Zellenbüro bis zum Open Office. Das ging sogar soweit, dass wir verschiedene Bürogebäude in Stuttgart besichtigt haben, um ein Bild von den jeweiligen Bürokonzepten zu erhalten.» Einer der Fachbereiche entschloss sich dadurch zu modernen, offeneren Bürostrukturen. Die Planer liessen sich dennoch ein Hintertürchen zu einem eventuellen, zukünftigen Umbau offen: Die Wände sämtlicher Büros sind nichttragend ausgeführt.

Mehr als nur Fassade

Geplant war im Wettbewerb zunächst eine helle, repräsentative Natursteinfassade. Im intensiven Dialog zwischen Architekt und Bauherr erkannte man jedoch, dass auch an der Fassade ablesbar sein darf, woran drinnen geforscht wird. So wurde ein grosser Teil der Fassade mit Dünnschicht-Photovoltaikmodulen versehen, die vom ZSW zusammen mit Industriepartnern entwickelt worden waren. Deren Zellstruktur ist – anders als bei herkömmlichen Silizium-PV-Modulen – kaum sichtbar, wodurch optisch eine homogene Glasfläche entsteht, die ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten wie Glasfassaden bietet. In die eloxierte Aluminiumverkleidung sind die PV-Module integriert, deren Fläche rund 170 m² beträgt, bei einer Nennleistung von rund 27 kW. Die Solaranlage auf dem teilweise begrünten Dach mit 230 horizontalen CIGS-Solarmodulen bringt eine Leistung von ca. 20 kW. Das Energiekonzept des ZSW-Gebäudes beinhaltet ausserdem 32 Geothermie-Sonden mit Wärmepumpe. Rund die Hälfte der für den Betrieb erforderlichen Wärmeenergie wird somit regenerativ erzeugt. Die innenliegenden Atrien werden ausschliesslich natürlich be- und entlüftet.

Henning Larsen Architects haben mit dem ZSW-Institutsgebäude ein Bauwerk errichtet, das moderne Technologie und hochwertige Architektur in Einklang bringt. Praktisch für die Forscher des ZSW: Ihre neuesten Entwicklungen können sie direkt am eigenen Haus austesten, denn die Solarmodule können einzeln ausgetauscht werden. Mehr Corporate Architecture geht genau genommen nicht.

Andreas Schulte, Projektleiter bei Henning Larsen Architects;

«Die Photovoltaik aus Dünnschicht-Modulen ist ein integraler Bestandteil der Fassade. Die Fassade ist ein Prototyp, in dem die einzelnen Module austauschbar sind. Die Mitarbeiter des ZSW sollen die Möglichkeit haben, Neuentwicklungen direkt an ihrer eigenen Fassade zu testen.»

Photovoltaik-Elemente, entwickelt von ZSW.

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) gehört zu den führenden Instituten für angewandte Forschung auf den Gebieten Photovoltaik, regenerative Kraftstoffe, Batterietechnik und Brennstoffzellen sowie Energiesystemanalyse. An den drei ZSW-Standorten Stuttgart, Ulm und Widderstall sind derzeit rund 230 Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker beschäftigt. Hinzu kommen 90 wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Das ZSW ist Mitglied der Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW), einem Zusammenschluss von 13 ausseruniversitären, wirtschaftsnahen Forschungsinstituten.

Text: Thomas Geuder

Erstmals erschienen im Magazin der Schweizer Baudokumentation 2019 – 4