BOG – Schauhaus Botanischer Garten Grüningen

8627 Grüningen,

Schweiz

Veröffentlicht am 01. Januar 2016

idArchitekt.innen ag

Teilnahme am Swiss Arc Award 2013

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

idA Architekten haben ein bemerkenswertes Gewächshaus für den Botanischen Garten von Grüningen errichtet: ein Glashaus, welches vom jüngeren Dogma weitgespannter stützenfreier Hallen abrückt und den Pfeiler als konstruktives wie expressives Element wiederentdeckt – und dabei ein seltenes Plädoyer für Komplexität im Schweizer Bauten verkörpert.

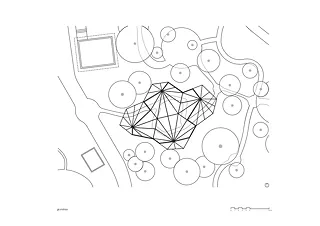

Der Botanische Garten Grüningen liegt im ländlichen Raum des Zürcher Oberlandes, circa zwanzig Kilometer südöstlich der Kantonshauptstadt. Etwas ausserhalb der namensgebenden Gemeinde gelegen, unterscheidet sich die Anlage zunächst kaum von den vielen kleinen Waldresten, die ringsum in die Felder eingestreut sind. Nur ein Zaun deutet an, dass in der Tiefe des Wäldchens eine besondere Attraktion zu finden ist. Betritt man von der Landstrasse kommend über den kleinen Besucherparkplatz den Park, schwingt sich der gepflasterte Weg zwischen Eichen, Buchen, Eschen und Erlen hindurch. Hier gleicht der Garten zunächst einem lichten Wald. Dringt man weiter in die Anlage ein, so wird deutlicher ablesbar, dass die Pflanzen ausgewählt und arrangiert wurden – es folgen Stein-, Rosen- und Kräutergärten, die sich einen kleinen Hügel hinaufstaffeln. Ein zeltförmiges Ganzdachhaus und die Laternen entlang des Weges verströmen den Charme der Sechzigerjahre und geben Zeugnis von der Entstehungszeit der Anlage. Das heutige Glück, welches man beim Besuch empfinden mag, stand dabei keineswegs am Anfang der Geschichte. 1961 hatte ein Privatmann das Areal gekauft, um – so das Ziel – einen privaten Garten mit Wohnhaus zu errichten. Der Garten wurde angelegt und Hinrich Kordes aus der deutschen Rosenzüchterdynastie war zeitweilig involviert, doch ein Konkurs 1979 verhinderte die weitere Entwicklung. Der Park gelangte in den Besitz des Gläubigers, die Zürcher Kantonalbank. In der Folge nutzte die ETH das Areal als Versuchsgarten, während die Bank mögliche Nutzungsmodelle prüfte. Schliesslich wurde entschieden, den Garten in eine Stiftung umzuwandeln, ihn dauerhaft als Erholungsgebiet zu erhalten und weiter auszubauen.

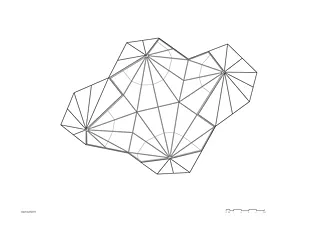

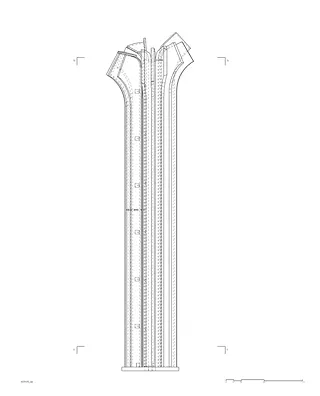

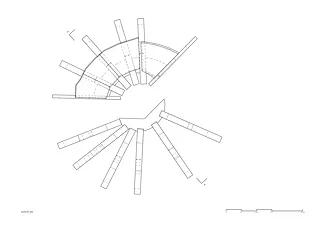

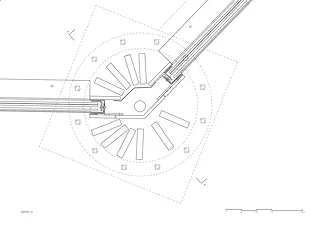

Den Kubus verhindert

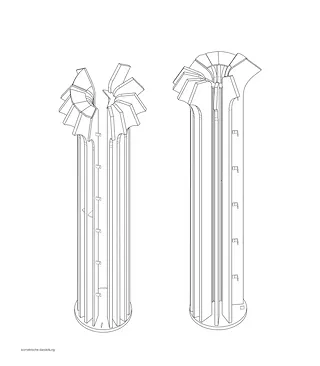

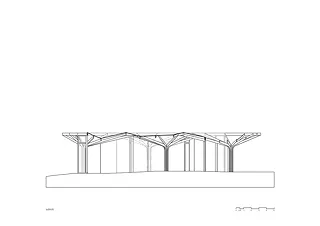

An zentraler Stelle der Anlage befanden sich zwei in die Jahre gekommene gewöhnliche Gewächshäuser zur Anzucht und Präsentation subtropischer Pflanzen. Da sie weder optisch attraktiv noch energetisch effizient waren, wurde nach einer Neubaulösung gesucht und das junge Büro idA 2009 mit einer Studie beauftragt. Sie überzeugten mit ihrem Vorschlag, an gleicher Stelle ein neues attraktives Schaugewächshaus zu errichten und die Anzucht in ein Standardgewächshaus im hinteren Teil des Parks zu verlegen. Auf Basis dieser ersten Studie wurden drei weitere Büros sowie idA selbst zu einem Wettbewerb für das neue Schauhaus geladen. Der Auftraggeber erwartete anfänglich einen Kubus, doch mit dem eingereichten Entwurf von idA schärfte sich der Sinn für ein objekthaftes Gebäude, das die Erneuerung des Gartens verkörpert und damit der Anlage wie auch dem Engagement der ZKB wichtige Strahlkraft verleiht. Es ist tatsächlich davon auszugehen, dass nach Fertigstellung des Baus nicht nur Erholungssuchende und Pflanzenliebhaber Grüningen aufsuchen, sondern ganz im Sinne eines «Mini-Bilbao» auch Architekturaffine einen Ausflug dorthin in Erwägung ziehen. Dabei war den Architekten bewusst, dass sie in einen Konflikt zwischen der abstrakten Moderne globalen Entwerfens und dem Kontext des ländlichen Raums geraten würden. Mit dem Wunsch, keinen fremdartigen Glaspalast in der Nachfolge Paxtons zu entwerfen, wurde in Ermangelung eines gebauten Bezugspunkts der Wald selbst zur Referenz erklärt: In Abkehr vom Erhalt der Lichtung formulierten die Architekten das Ziel, die Wunde zu schliessen, indem sie den Wuchs der Bäume in die Struktur übersetzen und somit ein natürlich-technisches Kontinuum schaffen. Dass es sich hierbei nicht um Legitimationsnot oder einen Marketing-Coup handelt, sondern um eine gelungene räumlich-strukturelle Übersetzung, sei angesichts zahlreicher gegenteiliger Beispiele besonders hervorgehoben. In Verlauf des Entwurfsprozesses wurde der künstliche Wald auf vier Stützen reduziert und deren runde «Baumkronen» in Anlehnung an das Voronoi-Diagramm in unregelmässige Sechsecke verwandelt. In der realisierten Version besteht jeder Pfeiler aus zwölf Rippen, die mit ihrer Bündelung die gotischen Sehnen entsprechend der Logik eines Lasercutters interpretieren. Die Rippen gehen in «Äste» mit unterschiedlichen Neigungen über, wodurch eine mehrfach geknickte und unterschiedlich geneigte Dachfläche entsteht. Die Pfeiler sind dabei geometrisch komplexer als sie auf den ersten Blick scheinen, denn jeder Baum ist individuell aufgefächert und die Rippen sind nicht ganz radial in variierenden Winkeln angeordnet. Ein umlaufender Kranz, welcher die Rippenenden verbindet, gibt dem Gebäude trotz seiner raumgreifenden Kraft einen Abschluss, dessen absolute Geste wiederum dadurch aufgehoben wird, dass die Klimahülle nicht stets in derselben Ebene verläuft, sondern mitunter entlang den Rippen nach innen verspringt. Mit dieser Überführung der reinen Struktur in eine klimatische Konstruktion waren weitere Herausforderungen zu meistern.

Krux der Komplexität

Die Umsetzung war anspruchsvoll: Alle Fachplaner wurden im Verlauf des Planungsprozesses einmal ausgetauscht, und erst ein spezialisierter Stahl- und Glasingenieur konnte passende konstruktive Lösungen entwickeln. Da die Pfeiler zu gross für den Transport auf der Strasse und zu schwer für Hubschrauber waren, wurde die Konstruktion vor Ort geschweisst. Die Fassade ist von den Stahlrippen und dem Kranz abgehängt – mit Halterungen, die Bewegungen von bis zu zehn Zentimetern durch Wind und thermische Verformung des Stahls aufnehmen. Um die Bauzeit kurz zu halten, wurden wiederum alle Gläser geschnitten, bevor die Stahlstruktur geschweisst war – mit dem nicht eingetretenen Risiko, dass angesichts geringfügiger Toleranzen von einem Zentimeter Scheiben nachträglich neu geschnitten werden müssen. Ein glücklicher Umstand, handelt es sich nicht um die für Gewächshäuser üblichen Einfachverglasungen, sondern um Verbund-Sicherheitsscheiben mit einer Folie, die möglichst wenig UV-Licht absorbiert, um auch im Winter eine optimale Klimabilanz zu erzielen. Die Sommermonate wiederum machen ein ausgeklügeltes Lüftungs- und Beschattungskonzept notwendig, um das Innenklima für die subtropischen Pflanzen relativ konstant zu halten. Dreieckige Sonnensegel an den Dachpaneelen mindern die Sonneneinstrahlung und Lüftungsflügel regeln Luftzufuhr wie CO2-Haushalt. Schliesslich komplettieren die Beleuchtung sowie ein Windgerät die Ausstattung für optimale Wuchsbedingungen der Pflanzen. So sehr das kleine Gebäude im Detail der Konstruktion durchdacht ist, so einfach wurde der Boden des Gebäudes gelöst – er läuft als Erdreich unter dem Glashaus hindurch, wird im Innenraum lediglich leicht moduliert, sodass der Besucher in einem wellenden Auf und Ab die Pflanzenpracht durchwegt.

Architektur und Natur

Obwohl das Gewächshaus mit dem Anspruch entwickelt wurde, den umliegenden Bäumen möglichst ähnlich zu sein,

ist es kein postmodernes Bauwerk und keine «Ente» im Sinne von Robert Venturi. Denn das ursprüngliche Bild des Baumes wurde durch die Übersetzung in Geometrie zur Produktion aus Stahl und Glas so stark abstrahiert, dass die strukturelle und tektonische Wirkung das Symbolhafte überlagern. Mit der Übersetzung verschwimmt die wahrgenommene Gestalt, sodass beim ausgelobten Namenswettbewerb der «Diamant von Grüningen» als Sieger hervorging. Das zeigt die Übergangszone an, in welcher sich das Gebäude situiert: im Grenzbereich von natürlicher und künstlicher Umgebung, zwischen Natur und Kunst, zwischen Vergänglichkeit und Permanenz. Es ist ein Gebäude, das Prinzipien des ikonischen Bauens adaptiert und sich doch nicht im Formalen erschöpft, denn dazu fehlt die klare Umrisslinie. Den Schlüssel hierzu bildet die Übersetzungsleistung biologischer Modelle, sei es im Mikrobereich der Zellen – welche die Grundlage der Dachstruktur bilden – oder im Makrobereich die Analyse von Raumstruktur und Tragverhalten einer Baumgruppe. Das erinnert an die strukturellen Untersuchungen, welche Frei Otto in seinen IL-Heften zusammenfasste. Doch die Ästhetik orientiert sich weniger an einer holistischen Naturnähe, wie sie der Stuttgarter Ingenieur lebt, als vielmehr an der kühlen Romantik des Verwaltungssitzes der Helvetia Versicherung von Herzog & de Meuron in St. Gallen. In dieser Verknüpfung ist idA Architekten ein selbstbewusstes Bauwerk gelungen, das die Natur achtet, ohne sich anzubiedern.

Das Projekt wurde von IdA Architekten für den Swiss Arc Award 2013 eingereicht. Der Text wurde von Jørg Himmelreich verfasst.