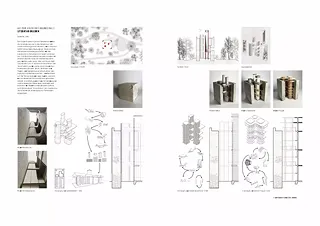

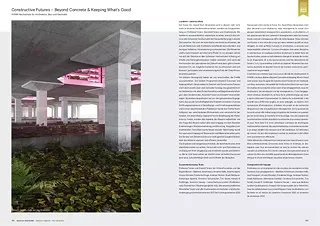

Constructive Futures – Beyond Concrete & Keeping What's Good

4132 Muttenz,

Schweiz

Veröffentlicht am 09. Juli 2024

FHNW Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

Unter dem Titel «Constructive Futures» schlägt das Institut Architektur der FHNW seit 2020 Brücken aus seinen akademischen Überlegungen der Gegenwart in die Baukultur der Zukunft. Dafür wird in jedem Studienjahr von allen Jahreskursen der FHNW Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik ein ausgesuchter Aspekt als thematischer Schwerpunkt behandelt.

Zusammensetzung Team

Alle Studierenden im Bachelor- und Masterstudiengang vom Herbstsemester 2021 bis Frühlingssemester 2023, Professor*innen und Dozent*innen der Entwurfsstudios und der Begleitfächer – Matthias Ackermann, Annette Helle, Axel Humpert, Ursula Hürzeler, Friederike Kluge, Andreas Nütten, Shadi Rahbaran, Dominique Salathé, Christina Schumacher, Tim Seidel, Harald R. Stühlinger, Susanne Vécsey – sowie Barbara Lenherr (Publikationen), Oswald Hari (Studiengangleiter BA) und alle wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen

Aufgabenstellung

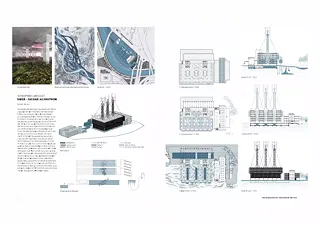

Im Studienjahr 2021 / 2022 befassten wir uns unter dem Titel «Beyond Concrete» in allen Bachelor- und Masterprogrammen mit nachhaltigen, postfossilen Bauweisen. Ziel war es, zwei Semester lang dem unreflektierten Griff zu vermeintlich bewährten Baumaterialien zu widerstehen und konstruktive und zukunftsträchtige Lösungen jenseits unserer fachlichen Komfortzonen zu erkunden. In sämtlichen Entwurfsmodulen waren unsere Studierenden angehalten, möglichst schonend mit dem Material Beton umzugehen oder gänzlich darauf zu verzichten. Auch das hochaktuelle Thema der Wiederverwendung gehörte selbstverständlich dazu.

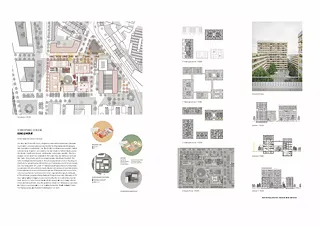

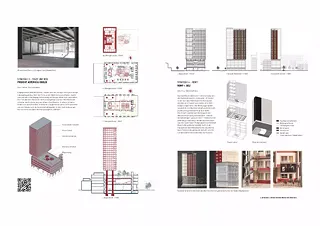

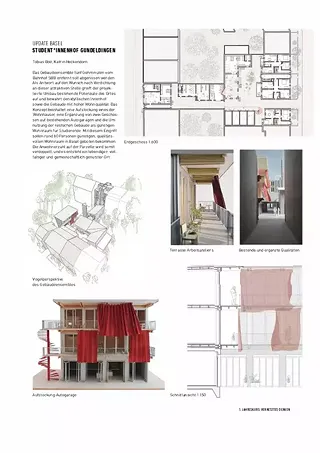

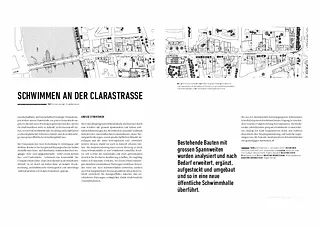

Im Studienjahr 2022 / 2023 lag unser Fokus auf dem «Keeping What’s Good», also dem Erhalt und der Weiternutzung gebauter Strukturen. Vom Materialrecycling über Bauteilwiederverwendung bis hin zu Umbau und Neuprogrammierung von Gebäuden oder Infrastrukturen erforschten wir entwerferische Strategien auf dem Weg zu einer zirkularen Baukultur.

Vorgehen

Als Auftakt zum Studienjahr 2021 / 2022 organisierten wir im September 2021 ein internationales Symposium mit dem Titel «Constructive Futures – Beyond Concrete», zu dem wir sieben Referent*innen einluden, die sich in Theorie oder Praxis mit diesem Thema beschäftigen. Das Symposium bot Anlass, zusammen mit unseren Studierenden darüber nachzudenken, wo die Bau- und Planungsbranche derzeit steht und warum uns ein grundlegender Wandel unabdingbar erscheint. Die Referate schufen hierfür eine breite und vielfältige Diskussionsgrundlage und wurden anschliessend, angereichert mit zwei weiteren Beiträgen, in einer beim Triest Verlag erschienenen Publikation zusammengefasst «Beyond Conrete – Strategien für eine postfossile Baukultur».

Weitere Inputs und Austauschmöglichkeiten bot im Februar 2022 die von uns am Campus Muttenz durchgeführte Podiumsdiskussion «Architektur und Bauindustrie – über die Zukunft des Betons» im Rahmen der Ausstellung «Beton» im Schweizerischen Architekturmuseum S AM. Fachpersonen aus Architektur und der Bauindustrie tauschten sich über die Zukunft des Betons aus. Dabei ging es um die Verantwortung, welche die Bauindustrie für die Verursachung der Klimakrise trägt, aber auch um die Entwicklung neuer Technologien für Beton, die weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Kohlendioxid ausstossen und sogar einen Teil der Treibhausgase in der Atmosphäre einzufangen vermögen.

Übergeordnete Fragestellung

Gesellschaftlich, aber auch architektonisch befinden wir uns heute am Übergang in eine neue, höchstwahrscheinlich postfossile Epoche. Durch die messbaren und manifesten Auswirkungen des Klimawandels wird uns als Gesellschaft die Dringlichkeit eines umfassenden Kulturwandels vor Augen geführt. Wertvorstellungen verschieben sich, neue technische Lösungen werden bis zur Markttauglichkeit entwickelt, und ästhetische Konventionen erfahren einen Wandel. Auch Architekt*innen werden sich ihrer Verantwortung bewusst, sind sie doch Teil der ressourcenintensiven und emissionsreichen Bauwirtschaft. Für die Suche nach neuen Strategien für eine nachhaltigere räumliche Entwicklung stehen mittlerweile zahlreiche bautechnische Ansätze zur Verfügung. Diese mutig mit Neugier zu erproben, insbesondere auch in der Kombination unterschiedlicher Konzepte, ist der Auftrag der Architekturschaffenden der Gegenwart. Entsprechend sollen architektonische Projekte, insbesondere im geschützten Rahmen des Studiums, zu Laborsituationen und Experimentierfeldern werden. Den Entwürfen an der Schwelle zu einer neuen Epoche darf man den forschenden Ansatz anmerken, tragen sie doch überliefertes Wissen und Strategien einer vergangenen Zeit in sich. Gleichzeitig ist das Bestreben zu spüren, den neuen gesellschaftlichen Anforderungen durch das ordnende Konstruieren unter neuen technischen Parametern einen angemessenen Ausdruck zu verleihen.

Ergebnisse/Fazit

Die mit dieser Bewerbung eingereichten Entwurfsprojekte der vergangenen drei Jahre – «Constructive Futures – Beyond Concrete» und «Constructive Futures – Keeping What’s Good» sind aus der gemeinsamen Arbeit von Studierenden, Assistierenden und Dozierenden an neuen methodischen, technischen und gestalterischen Fragestellungen hervorgegangen. Sie stehen sinnbildlich für die Suche unserer Profession und der vorangehenden Lehre nach neuen Qualitätskategorien und einer angemessenen Architektursprache für die Baukultur einer neuen Epoche. Entstanden sind Schwellenprojekte, denen man die durchlaufenen Verhandlungsprozesse und das forschende Suchen anmerkt, deren Ausdruck zwischen der bewahrten Geschichte und dem neu eingezogenen Leben changiert.

Die beiden Entwurfsstudios wurden im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Elisa Schreiner publiziert.