Egligasse

8004 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. April 2024

Ken Architekten BSA AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Im Zürcher Hardquartier besitzt die Dr. Stephan à Porta-Stiftung mehrere Liegenschaften aus den 1930er-Jahren mit über 500 typengleichen Wohnungen. Im Rahmen einer langfristigen Erneuerungsstrategie wurde in den letzten Jahren ein Grossteil der Wohnungen saniert. Eine vertiefte Gebäudeanalyse der Häuser an der Eglistrasse und eine Umbaustudie im Jahr 2015 zeigten massive bauliche Mängel auf, die auch mit aufwendigen Umbaumassnahmen nur teilweise hätten behoben werden können. Das Stiftungsziel, preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wäre nicht erreichbar gewesen. So fiel der Entscheid auf Ersatzneubauten für ein vielfältiges und gemeinschaftliches Wohnen mit dauerhaften Konstruktionen und Materialien.

Entwurfsidee

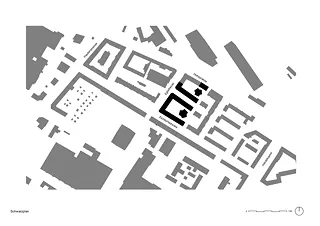

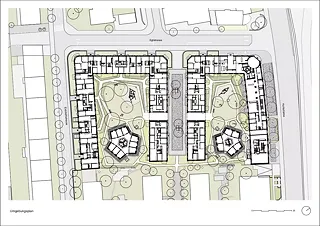

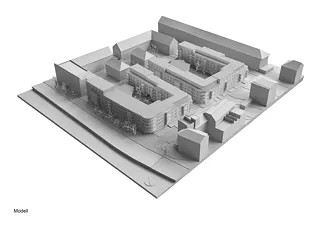

Die Egligasse bildet im Zusammenspiel mit zwei Höfen das eigentliche Rückgrat einer schmetterlingsförmigen Aussenraumfigur. Mit der Neugestaltung des ehemaligen Strassenabschnitts wird ein übergeordneter Siedlungseingang als Entrée formuliert, der Teil einer einprägsamen, stark frequentierten und gemeinschaftlich genutzten Aussenraumfolge ist.

Das städtebauliche Leitbild der Hofrandbebauung aus dem 19. Jahrhundert, welches über die Quartiererhaltungszone QIc definiert ist, beeinflusst die Plastizität und Öffnungsstruktur der Häuser sowie die Materialwahl des Sichtmauerwerks. Um dem zeitgemässen Anspruch gerecht zu werden, wurden speziell hergestellte Kalksandsteine und farblos eloxierte Aluminium-Trapezbleche verwendet.

Projektierung

Vielfältiges & gemeinschaftliches Wohnen: Von den 148 preisgünstigen Mietwohnungen sind zehn langfristig an den Verein hindernisfreies Wohnen Zürich (hiwoz) vermietet. In den beiden Hofgebäuden befinden sich je zwei 10,5- und 7,5-Zimmerwohnungen, die an das Jugendwohnnetz (JUWO) vermietet sind und vorwiegend von Musikstudent*innen der nahe gelegenen ZHdK genutzt werden. Die Siedlung beherbergt zudem einen städtischen Kindergarten mit Hort sowie ein Altersheim.

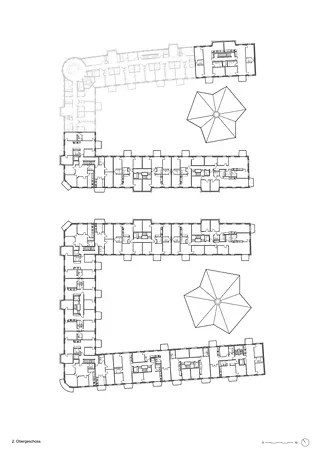

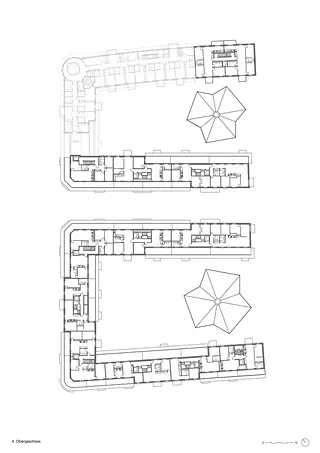

15 verschiedene Wohnungstypen und 53 verschiedene Wohnungen ermöglichen unterschiedlichste Haushaltsformen. Damit soll auch ein weit in die Zukunft reichender Bedarf gedeckt werden. Je weniger Fläche eine Wohnung beansprucht, desto günstiger ist die Miete. Deshalb sind die Wohnungen knapp geschnitten, zum Beispiel eine durchschnittliche 3,5-Zimmerwohnung mit 68 oder eine 4,5-Zimmerwohnung mit 89 Quadratmetern Nutzfläche. Da die Wohnungen mehrheitlich eine Raumhöhe von 2,62 Metern aufweisen und über Durchblicke und raumhohe Zimmertüren entlang der Fassade verfügen, kann dennoch ein grosszügiges Raumgefühl vermittelt werden.

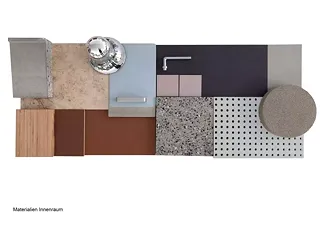

Die verwendeten Materialien sind langlebig und nicht zusätzlich veredelt, damit ihre Eigenschaften möglichst erlebbar bleiben. Im Zusammenspiel mit dem Farbkonzept, das sich an der Vielfarbigkeit des Natursteins orientiert, tragen die rauen und durchaus unperfekten Oberflächen zum Charakter der Häuser und Wohnungen bei.

Besonderheiten

Architektur & Nachhaltigkeit: Während der hundertjährigen Lebensdauer eines Gebäudes müssen in der Regel etwa 20 Prozent für die Erstellungskosten und 80 Prozent für die Betriebs-, Unterhalts- und Erneuerungskosten aufgewendet werden. Um langfristig günstige Mieten zu erzielen, werden die Häuser daher nachhaltig und unter Berücksichtigung der verschiedenen Lebenszyklen geplant, sehr gut gedämmt und mit langlebigen Materialien gebaut: Zweischalenmauerwerk mit unverputztem Kalksandstein oder Mauerwerk mit hinterlüfteten Aluminiumblechen, Aluminiumfenster, lasierte Betondecken, Zementestrich und Zementschlämme an den Wänden, Natursteinböden aus Jura Gelb aus Süddeutschland und Stahlblechküchen.

Die Energie für Heizung und Warmwasser wird zu 80 Prozent über eine CO₂-freie Grundwasserwärmepumpe erzeugt. Die Fotovoltaikanlage auf den Dächern produziert zusätzlich mehr als die restlichen 20 Prozent Energie, die zur Ergänzung der Wärmepumpe notwendig wären. Auf eine Tiefgarage sowie eine kontrollierte Be- und Entlüftung wurde, soweit gesetzlich möglich, verzichtet, um die Gesamtenergiebilanz zu verbessern.

Das Projekt von Ken Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht und von Elisa Schreiner publiziert.