Instandsetzung Kongresshaus und Tonhalle

8002 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. Januar 2022

Diener & Diener Architekten AG + Martin und Elisabeth Boesch Architekten

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Zürichs Kongresshaus und Tonhalle erstrahlen erneut in ihrer ursprünglichen Schönheit. Nachdem das Ensemble von sperrigen Einbauten befreit wurde, können Gäste wieder erleben, wie gekonnt Haefeli, Moser und Steiger in den 1930er-Jahren Funktionalismus mit dekorativen und repräsentativen Elementen in Einklang gebracht haben.

Wer den grossen Tonhallensaal in Zürich betritt, kann sich der Magie dieses Gesamtkunstwerks kaum entziehen. Ursprünglich war er das Herz des 1895 vom Wiener Architekturbüro Fellner & Helmer errichteten Tonhallenkomplexes, zu dem seeseitig auch ein von zwei pittoresken Türmen flankierter Musiksaal gehörte. Diese exzentrische Anlage, die nach ihrem berühmten Pariser Vorbild Trocadéro genannt wurde, markierte den Höhepunkt der im Laufe des 19. Jahrhunderts entstandenen Zürcher Seeuferbebauung mit Villen, Wohnpalästen, Kulturbauten und Hotels.

Den Anhängern des Neuen Bauens war diese historistische Perlenkette ein Dorn im Auge. Besonders verhasst war ihnen der reich verzierte Trocadéro-Anbau der Tonhalle. Er sollte deshalb einem modernen Kongresshaus weichen, das dann im Rahmen der 1939 am Seeufer durchgeführten Landesausstellung realisiert wurde. Mit dem Trocadéro, dessen Zerstörung ein grelles Licht auf den bis heute problematischen Umgang mit Altbauten in Zürich wirft, verlor die Stadt ein Flaggschiff der Fin-de-siècle-Baukunst. Entschädigt wurde sie aber mit einem Meisterwerk, in welchem der nüchterne Funktionalismus mittels publikumswirksamen dekorativen Interventionen in eine stimmungsvoll beschwingte, bereits die 1950er-Jahre ankündigende Architektur übergeführt wurde.

Verzahnung von Architektur und Natur

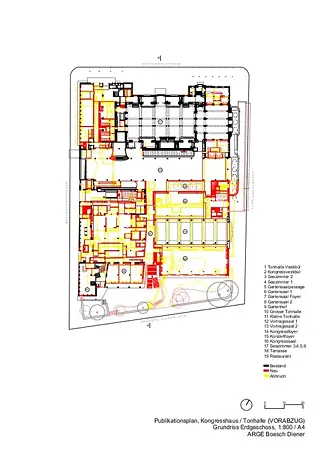

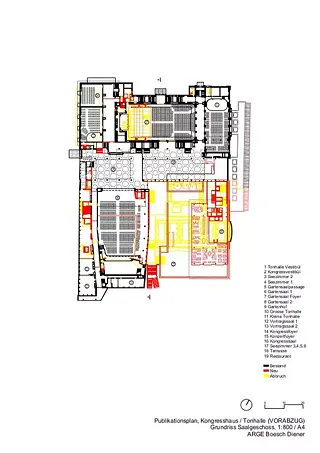

Im 1936 lancierten Kongresshaus-Wettbewerb wurde den teilnehmenden Architekten immerhin empfohlen, die Tonhalle ihrer berühmten Akustik wegen möglichst zu erhalten und das komplexe Programm von Kongresshaussaal, Restaurant, Verwaltungs- und Übungsräumen auf dem seeseitigen Teil des Geländes zu verwirklichen. Die siegreichen jungen Zürcher Architekten Max Ernst Haefeli, Werner Max Moser und Rudolf Steiger ersetzten den Trocadéro-Bau durch eine L-förmigen Figur, die zweiseitig einen ebenerdigen Gartensaal mit darüber befindlicher Aussichtsterrasse umarmt. Der mit Tagungseinrichtungen versehene Gartensaal war ursprünglich vom Eingangsbereich des Kongresshauses, dem sogenannten Vestibül, durch einen verglasten Atriumgarten getrennt, der mit einer südländischen Bepflanzung, einer Wasserfläche und tischartigen Skulpturen von Paul Speck an Arbeiten des brasilianischen Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx denken liess.

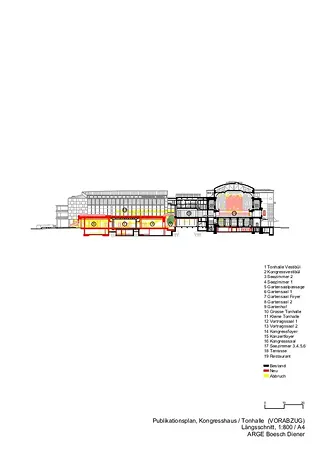

Das Rückgrat des Neubaus bildet ein doppelgeschossiger, zwischen Tonhalle und Kongresshaussaal vermittelnder Erschliessungstrakt mit Sicht auf See und Berge, den Haefeli Moser Steiger durch eine halbtransparente Wand mit einem als tropischen Wintergarten inszenierten Oberlicht in das Tonhallen- und das Kongresshausfoyer unterteilten und so die optische Verzahnung von Architektur und Natur zum zentralen Thema machten. Gleichzeitig verweisen die von säulenartigen Pfeilern getragenen Galeriegeschosse im Kongresshaussaal und im Foyer auf den grossen Tonhallensaal. Dessen überreiche Dekorationen wurden durch eine grau-beige Lasur dem Neubau angepasst, der seinerseits mit einem die Wände überziehenden Sgraffito-Geflecht und floral rankenden Beleuchtungskörpern in einen sinnenfreudigen Dialog mit dem historischen Bestand trat.

Dank dem Zusammenspiel von funktionaler Konstruktion, dekorativ eingesetztem, werthaltigem Baumaterial und luftig leichter Ornamentik gelang es den Architekten, die opulenten Tonhallensäle harmonisch mit dem lichten Neubau zusammenzuführen und beim Publikum Emotionen zu wecken und ein Gefühl von Gemeinschaft hervorzurufen. Haefeli Moser Steiger, die kurz vorher für die Werkbundsiedlung Neubühl radikal moderne Häuser realisiert hatten, stellten mit ihrer subtilen, zukunftsweisenden Erweiterung eines Baudenkmals sogar moderat moderne Repräsentationsbauten wie die Walche oder die Rentenanstalt der Gebrüder Pfister in den Schatten, die damals ebenfalls mit klassischen Formen und werthaltigen Materialien in der Öffentlichkeit punkten konnten.

Baukünstlerische Irritationen

Eine besondere Bedeutung kam dabei den seeseitigen Glasfassaden von Tonhallenfoyer und Kongresshaussaal zu. Diese rhythmisierten die Architekten mit vertikalen steinernen Lisenen, die damals den Gebäudekomplex vom Utoquai her gesehen wie eine moderne, durch eine geschwungene Treppenkaskade erschlossene Akropolis erscheinen liessen. Diese abstrakte Tempelarchitektur ummantelten sie entlang der Beethovenstrasse erstaunlicherweise mit einer Abfolge unterschiedlicher Fassaden in der Art einer damals als altmodisch verschrienen Blockrandbebauung. Balkone erinnern hier an die benachbarten schlossähnlichen Apartmenthäuser, Fenster an nüchterne Fabrikbauten, während weiter hinten eine bildhafte Glaswand mit Kakteenfenster und durchsichtigem Eingangsbaldachin einen massiven rationalistischen Bauklotz mit Bauhausbalkonen und Lochfensterfries in die Schranken weist.

Diese malerische, baukünstlerisch aber wenig ausgewogene Komposition und deren abrupter Übergang zum historischen Mauerwerk der Tonhalle stehen im Widerspruch zu den sorgfältig durchgestalteten Interieurs. Das löste Irritationen aus, die vielleicht zu jener vorübergehenden Geringschätzung des Kongresshauses führten, welche die unverständlichen Einbauten der 1980er-Jahre nach sich zogen. Gleichzeitig wurde die Aussichtsterrasse durch einen massiven Panoramasaal verstellt. Was übrig blieb, war ein miefiges Labyrinth, aus dem nur noch der grosse Tonhallensaal und der Kongresshaussaal herausragten.

Da überraschte es kaum, dass der Ruf nach einem neuen Kongresshaus immer lauter wurde. Der 2005 ausgeschriebene Wettbewerb erhitzte dennoch die Gemüter, galt doch die in die Jahre gekommene Anlage in Liebhaberkreisen noch immer als Meilenstein der Fortschritt und Tradition harmonisch vereinenden Landesausstellungsarchitektur. Ihr geplanter Ersatz durch das skulptural-abstrakte Siegerprojekt von Rafael Moneo wurde vom Jurypräsidenten Peter Zumthor, der wohl nur die Ungereimtheiten und Brüche des Kongresshauses sah, mit den Worten gerechtfertigt, es setze keinen Akzent und werde ohnehin leicht übersehen. Doch 2008 scheiterte Moneos Vision glücklicherweise am Nein der Stimmbürger. Neue Standorte wurden gesucht, von denen keiner mehrheitsfähig war. Schliesslich beschloss die Stadtregierung, die Tonhalle zu restaurieren und das Kongresshaus mittels einer Erweiterung im Bereich des Gartensaals, einem Restaurantpavillon und einer tiefgreifenden technischen Aufrüstung neu zu lancieren.

Zürichs schönster Kulturbau

Mit der anspruchsvollen Aufgabe betraut wurde aufgrund einer Planerwahl von 2011 die Arbeitsgemeinschaft Boesch Diener, in der sich Elisabeth und Martin Boesch, Roger Diener sowie der Bauingenieur Jürg Conzett zusammenfanden. Ihnen gelang es, dem Gesamtkomplex nicht nur die alte Schönheit zurückzugeben, sondern auch jene «frische, wagemutige Modernität» wiederherzustellen, die den Architekturkritiker Peter Meyer schon 1939 begeisterte.

In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege führten sie die Tonhalle in den polychromen Urzustand von 1895 zurück. Entgegen der Meinung von Haefeli Moser Steiger spielen die von ihrem Grauschleier befreiten Säle ideal mit den lichtdurchfluteten Raumfolgen des Kongresshauses zusammen, die sich jetzt wieder zur Landschaft hin öffnen. Die wiedergewonnene Aussicht auf See und Berge wird vom Kongresshaussaal und vom neuen, parallel dazu angeordneten Restaurantpavillon perfekt gerahmt. Gleichwohl erweist sich dieser sorgfältig gestaltete Pavillon aber auch als problematisch. Denn wie vor ihm der Panoramasaal verunklärt er den Anblick vom See her, so dass die moderne Akropolis von einst auch jetzt in ihrer Gesamtheit nur eingeschränkt wirken kann.

Im Foyerbereich wurden die alten Sichtachsen genauso rekonstruiert wie im ebenerdigen Vestibül, das sich nun wieder vom Hauptportal an der Claridenstrasse bis zur Beethovenstrasse erstreckt. Schade nur, dass der stimmungsvolle ursprüngliche Atriumgarten nicht rekonstruiert, sondern zugunsten des erweiterten Gartensaalbereichs auf einen von Vogt Landschaftsarchitekten spärlich begrünten Lichthof reduziert wurde. Immerhin mussten die alten Schwarzkiefern am stark befahrenen General-Guisan-Quai nicht der Erweiterung weichen. Unverständlich bleibt in Zeiten des Klimawandels aber, dass weder die Fassade an der Claridenstrasse wie einst mit Hecken gefasst, noch die weite Asphaltfläche mit Bäumen bepflanzt wurde. Doch das sind Nebensächlichkeiten angesichts der Tatsache, dass die vorbildliche Instandsetzung und Erweiterung von Boesch Diener die einstigen architektonischen, innenräumlichen und dekorativen Qualitäten reanimiert und das Kongresshaus erneut zu dem gemacht hat, was es schon einmal war: das wohl schönste Kulturgebäude der Stadt.

Text: Roman Hollenstein

Erstveröffentlichung im Arc Mag 1.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen