Kuppel

4051 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 13. November 2024

Vécsey Schmidt Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

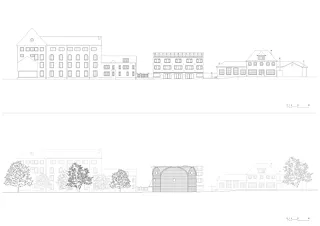

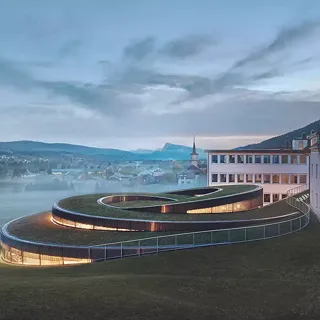

Das Basler Architekturbüro Vécsey Schmidt hat für die Popmusikszene der Stadt einen festen Konzertort geschaffen – idyllisch gelegen in einem Park am Rande der Innenstadt. Die Architektur der Kuppel Basel greift die Form eines temporären Kuppelzelts von 1988 auf, das an diesem Standort für Konzerte weit über die Stadt hinaus bekannt war.

Ausgangslage

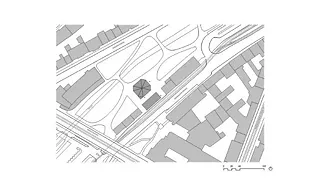

Das «Nachtigallenwäldeli» war bis vor einigen Jahren ein vernachlässigter, 300 Meter langer Streifen zwischen der Binningerstrasse und dem Birsig, überspannt von zwei Viadukten. Hier stand rund 30 Jahre die beliebte «Kuppel», bis sie 2016 im Zuge der Quartiersanierung entfernt wurde. Noch zuvor gründete sich eine gemeinnützige Stiftung, um den Bau eines neuen Konzertlokals für die Musikszene zu fördern. Die Stadt beteiligte sich an der Finanzierung der acht Proberäume im Untergeschoss des Neubaus. Den Wettbewerb zur Gestaltung des Gebäudes gewann 2019 das Basler Architekturbüro Vécsey Schmidt.

Entwurfsidee

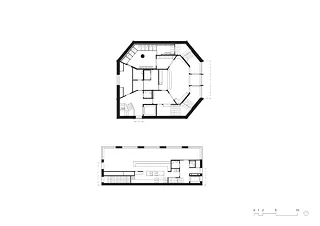

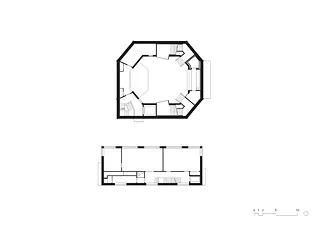

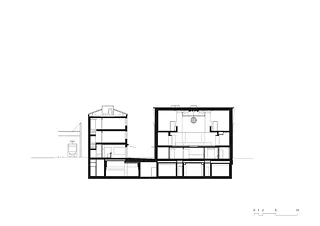

Die Gestaltung der Kuppel des Konzertklubs ist bewusst an das Design seines nostalgisch vermissten Vorgängers angelehnt. Die grüne Stahlkonstruktion des frei stehenden Oktogons erinnert an einen Pavillon des 19. Jahrhunderts, wirkt aber eher industriell als filigran, zumal die Seitenwände aus schlichtem Mauerwerk bestehen. Die Kuppel selbst ist keine klassische Kuppel, sondern setzt sich aus vier sich kreuzenden Tonnengewölben zusammen. In den Rundbögen dieser Abschnitte befinden sich die einzigen Fenster des Gebäudes – ovale, rosafarben verglaste Oculi in verschiedenen Grössen. Die markante Form dieses Solitärbaus, der aus manchen Blickwinkeln wie ein Sakralbau wirkt, unterstreicht, dass es sich um ein besonderes Bauwerk handelt. Traditionell sind Kuppelbauten exklusiven oder aussergewöhnlichen Zwecken vorbehalten oder dienen als Bauwerke mit grosser Spannweite, wie etwa die Markthalle der Stadt oder die Universitätsbibliothek.

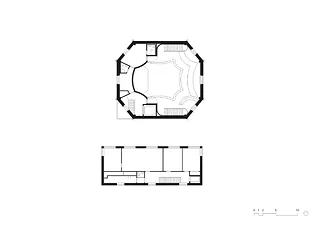

Projektierung

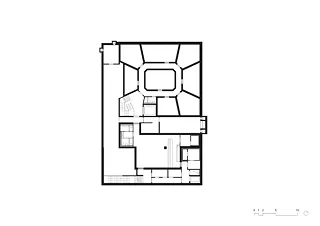

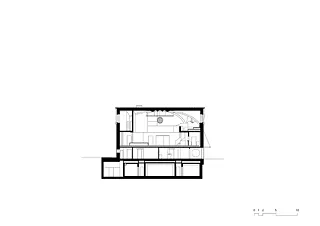

Die neue Kuppel Basel bietet Platz für bis zu 600 Personen. Das Erdgeschoss des lang gestreckten Oktogons erschliesst das Foyer und die Bar und führt über zwei Treppen ins erste Obergeschoss – das pulsierende Herzstück des Gebäudes: den Konzertsaal mit Bühne. Hier öffnet sich der Blick auf die gewölbte Betondecke. Rund um diesen zentralen, kreuzgewölbten Konzertsaal gruppieren sich die übrigen Räume des Gebäudes, die den Saal eindrucksvoll in Szene setzen. Eine weitere, freitragende Treppe führt zur Galerie, deren unregelmässige Form eine dynamische Perspektive schafft. Über diese breite, geschwungene Treppe, die den Konzertsaal umgibt, kann das Publikum frei zirkulieren, ohne auf Sackgassen zu stossen. Die dunklen Innenwände unterstreichen die räumliche Wirkung: Sie wechseln fast unmerklich vom Dunkelgrün im Foyer zum tiefen Mitternachtsblau im Konzertsaal. Die Backstage-Bereiche und Künstlergarderoben hinter der Galerie sind dagegen in einem warmen, beruhigenden Dunkelrot gehalten und schaffen eine inspirierende Atmosphäre. Neben der Schaffung einer nahezu überwältigenden Raumatmosphäre zielt die Konstruktion der Kuppel mit Materialwahl und Raumgeometrie auf die bestmögliche Akustik und effektiven Schallschutz ab.

Realisierung

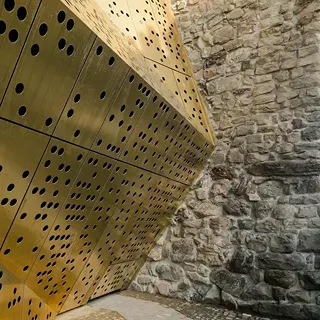

Die verschiedenen Profilierungen und Gewölbeformen – etwa die konkaven, gemischt geformten Tonnengewölbe der Kuppel und die Galerie mit ihren konvexen, holzverkleideten Brüstungen – sind so gestaltet, dass sie den Schall auf vielfältige Weise streuen. Während die gelochten Holzpaneele der Wände mit dahinterliegender Dämmung den Schall absorbieren, sorgt eine sorgfältige Entkopplung der Schwingungspunkte dafür, dass Geräusche nicht nach aussen dringen. Dies erforderte eine Haus-in-Haus-Konstruktion, bei der die massive Betonkuppel von einer Aussenhülle aus vorgefertigten Holzelementen umschlossen wird. Im Untergeschoss befinden sich acht Bandproberäume, die dank Raum-in-Raum-Konstruktion parallel genutzt werden können, ohne dass sich Schall überträgt – während darüber Livekonzerte mit pulsierenden Bässen die Tanzfläche in Schwingung versetzen. Aus den Randbedingungen, die eine maximale Gebäudehöhe von zwölf Metern bei gleichzeitig optimaler Ausnutzung des vorhandenen Raumes vorschreiben – und vielen Berechnungen in Zusammenarbeit mit ZPF Ingenieure. Das Ergebnis ist eine elliptische Kreuzgewölbedecke mit überblendeten Tonnengewölben. Der lang gestreckte achteckige Grundriss führt dazu, dass die Gewölbe jeweils unterschiedliche Lasten müssen, ohne sich gegenseitig zu konterkarieren, wie es bei einer regelmässig geformten Kuppel der Fall wäre. Aus statischen, akustischen und Kostengründen wurde für das innere Dach, das unvollendet und sichtbar bleibt, Ortbeton gewählt.

Besonderheiten

Während der Bauphase beschlossen die Bauherren, ein zweites Gebäude anzubauen. Das sogenannte Volumen drei ist ein lang gestreckter Baukörper entlang der Binningerstrasse. Es schützt die Kuppel vor Verkehrslärm und bietet zusätzliche Funktionen wie Konzert- und Veranstaltungsbüros, Gastronomie, Teile der Haustechnik sowie die obligatorischen Solaranlagen auf dem Schrägdach. Zudem beherbergt es einen Musikclub ohne Bühne, der bis zu 180 Personen fasst. Die beiden Gebäude wirken getrennt, doch die Untergeschosse sind räumlich und technisch verbunden, wodurch Synergien optimal genutzt werden.

Das Projekt Vécsey Schmidt Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.