Tor Alva – Weisser Turm von Mulegns

7455 Mulegns,

Schweiz

Veröffentlicht am 16. Juni 2025

ETH Zürich - Institute of Technology in Architecture BLOCK Research Group + ETH Zurich + Anja Diener c/o Nova Fundaziun Origen

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Der Weisse Turm entstand in enger Zusammenarbeit der Kulturstiftung Nova Fundaziun Origen mit der ETH Zürich, Conzett Bronzini Partner AG, Zindel United und der Uffer Gruppe. Die Architekten sind Michael Hansmeyer und Prof. Benjamin Dillenburger von der Abteilung Digitale Bautechnologien (DBT) des Instituts für Technologie in Architektur der ETH Zürich. Studierende der ETH Zürich waren aktiv in die Projektentwicklung eingebunden.

Weitere ETH-Professuren des Nationalen Forschungsschwerpunktes Digitale Fabrikation wirkten ebenfalls mit: Prof. Walter Kaufmann (Institut für Baustatik und Konstruktion, CSBD) und Prof. Robert Flatt (Institut für Baustoffe, PCBM). Das Bündner Ingenieurbüro Conzett Bronzini Partner AG verantwortet die Statik. Die Bündner Bauunternehmen Zindel United und die Uffer Gruppe sowie die Bauherrin Nova Fundaziun Origen tragen die Verantwortung für die Gesamtproduktion.

Die organische Architektur des 21. Jahrhunderts

Der Weisse Turm spinnt die Geschichte der Zuckerbäcker weiter. Was würde ein vom Heimweh getriebener Konditor im 21. Jahrhundert bauen? Ein romantisches Bauernhaus? Eine minimalistische Villa? Oder ein fantastisches, von Robotern gebautes organisches Gebäude? Die Kulturstiftung Nova Fundaziun Origen hat sich für Letzteres entschieden. Die ETH Zürich trug Know-how und Planung bei und druckte die Säulen. Bündner Baufirmen und Ingenieurbüros realisierten den Turm. Origen unter der Federführung von Giovanni Netzer übernahm die Bauherrschaft.

Wirkung

Die Zusammenarbeit der Nova Fundaziun Origen, der ETH Zürich und den Industriepartnern entfaltet breite volkswirtschaftliche, technologische und architektonische Wirkungen. Der Weisse Turm verwirklicht marktreife Innovationen der weltweit führenden Forschung im höchsten digital gedruckten Bauwerk der Welt. Diese Pionierleistung demonstriert die Möglichkeiten der 3D-Druckweise für das Bauen, die Architektur und die Umwelt: Sie zeigt, wie sicheres, ökonomisches und ökologisches Bauen durch massive Reduktion des Materialbedarfs und der CO₂-Emissionen möglich wird und wie Bauen modular, zirkulär und skalierbar sein kann. Sie ermöglicht neue Verbindungen von Kunsthandwerk und Technik.

Als Teil eines Gesamtkonzepts trägt der Weisse Turm zur Belebung des von Abwanderung betroffenen Bergdorfes Mulegns bei, fördert einen sanften Tourismus, profiliert den Kanton Graubünden und die Schweiz architektonisch und kulturell und stärkt einen regionalen und nationalen Wissenstransfer. Die Realisierung marktreifer Spitzenforschung leistet einen wesentlichen Beitrag zum globalen Durchbruch dieser neuartigen digitalen und ressourcenschonenden Bauweise.

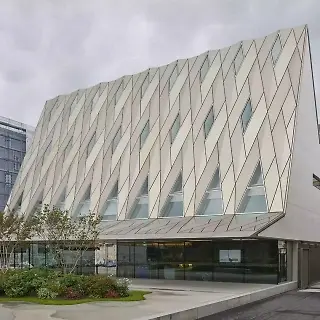

Digitales Kunsthandwerk

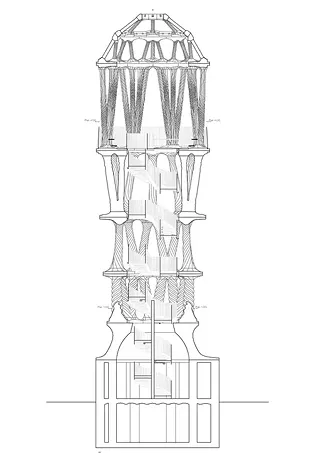

Der Weisse Turm wurde auf der historischen Fuhrhalterei des Posthotels Löwe in Mulegns errichtet. Das Gebäude umfasst sechs Stockwerke, die nach oben hin zunehmend lichter werden. Im Winter kann der Turm mit einer demontierbaren Membran vor Wind und Schnee geschützt werden. In der Dämmerung erscheint er mit seinen eigenwilligen Öffnungen wie eine Laterne – als Leuchtturm auf der alten Julierpassroute.

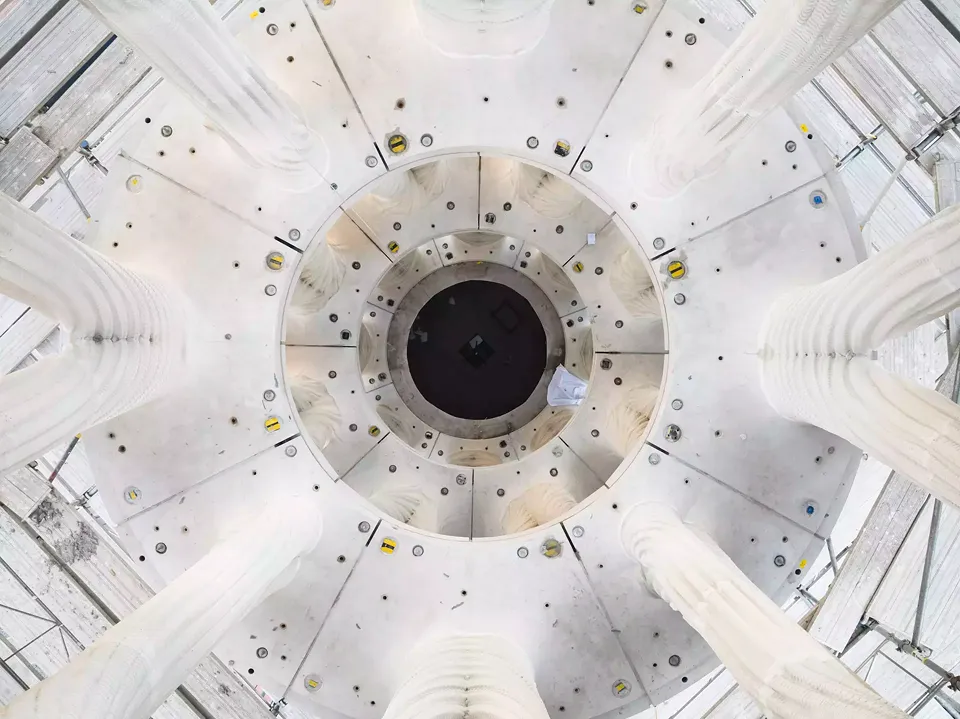

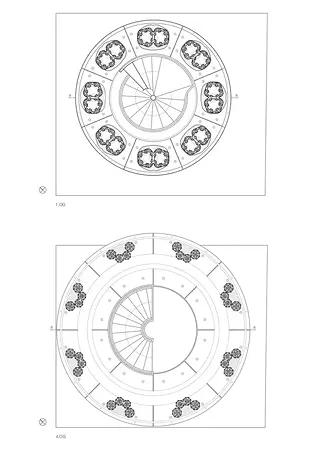

Säulen als zentrales Gestaltungselement

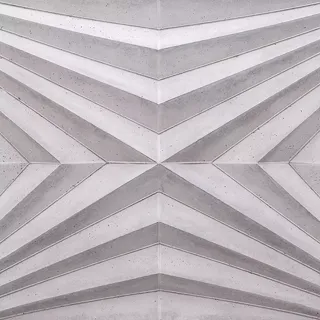

Der Turm umfasst vier Stockwerke mit je acht Säulen. Das zentrale Gestaltungselement besteht aus einer Serie von 32 verzweigten Säulen, die im 3D-Druckverfahren hergestellt wurden. Sie tragen die verschiedenen Ebenen des Gebäudes und bilden zugleich seine Fassade. In den unteren Zonen schaffen schwere, gedrungene Säulen enge, imposante Räume. Beim Aufstieg entlang der zentralen Wendeltreppe wird der Raum spürbar leichter und luftiger. Jede Säule ist zweifach verziert: mit einem horizontalen, durch das Betondruckverfahren abgeleiteten Materialornament und einer darüberliegenden spiralförmigen Textur, die die Höhe des Gebäudes betont. Die hellen Materialien und die markanten Strukturen fördern das architektonische Spiel von Licht und Schatten.

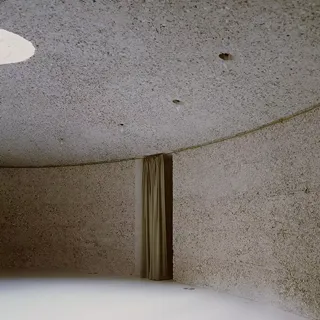

Vielzahl an Funktionen

Die Räume des Weissen Turms sind abstrakt, atmosphärisch dicht und übereinandergestapelt wie eine vertikale Enfilade. Es gibt keine festen Möbel oder Einbauten – nur starke Atmosphären. Die Einheit des Materials verbindet die Räume zu einer organischen Gesamtkomposition. Der hohe Theatersaal öffnet den Blick auf die alpine Landschaft. Das Dach besteht aus einem zentralen Gewölbe und acht filigranen Kuppelträgern. Der Raum bietet Platz für 32 Besucher*innen und ermöglicht Ausstellungen, Installationen, Konzerte, Choreografien und performative Formate. Die Räume eignen sich für Zuckerbäckergeschichten ebenso wie für Dantes Divina Commedia oder den Kleinen Prinzen.

Symbolik

Als Hommage an die Bündner Zuckerbäcker wird die Bespielung des Turmes das Val Surses beleben und international ausstrahlen. Der Turmbau erzählt von der raffinierten Kunstfertigkeit und dem Pioniergeist der Bündner Emigranten. Er erinnert auch an die Tragik und Ambivalenz des Emigrantendaseins: Viele Auswanderer sind in der Fremde verschollen, manche starben in Übersee oder gingen in der Anonymität der Städte unter. Wenigen gelang der wirtschaftliche Aufstieg. Eines verbindet sie alle: Wenn immer möglich, kehrten sie im Alter in die Heimat zurück. Nicht selten stellten sie ihr Wissen und Vermögen in den Dienst der Allgemeinheit und bauten Schulhäuser, Mühlen und Wasserleitungen zum Wohl der Daheimgebliebenen. Der Weisse Turm erinnert auch an die Not der Emigranten, die einst ihr Heimatdorf verliessen, um ihr Brot in der Fremde zu verdienen. Heute sind die Bergdörfer erneut von Abwanderung betroffen. Die Turminstallation führt das Erbe der Zuckerbäcker und Baumeister weiter. Innovationsgeist und Experimentierfreude prägen den digital gefertigten Turm, der im Mai 2025 eröffnet wird.

Digitale Baukultur und Nachhaltigkeit

Das Bauen der Zukunft steht vor grossen Herausforderungen: Weltweit ist die Menschheit im Zuge der Urbanisierung mit einem stark wachsenden Bedarf an Gebäuden konfrontiert. Dadurch wird es immer relevanter, nachhaltig und kostengünstig zu bauen. Die Antworten darauf können nur in Verbindung mit einer radikalen Digitalisierung von Architektur und Bauindustrie gefunden werden. Robotische additive Fertigungsverfahren wie der 3D-Druck spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Weisse Turm ist mit 30 Metern Höhe einschliesslich der Basis das höchste 3D-gedruckte Gebäude der Welt. Er demonstriert die Möglichkeiten der digitalen Bautechnologie und ihr Potenzial, die Baubranche nachhaltig zu verändern. Der Bau besticht durch einen sparsamen Umgang mit Ressourcen: Das digitale Druckverfahren senkt den Materialbedarf und kommt ohne Schalung aus. Die modulare Bauweise erlaubt ein einfaches Aufrichten und eine schnelle Demontage.

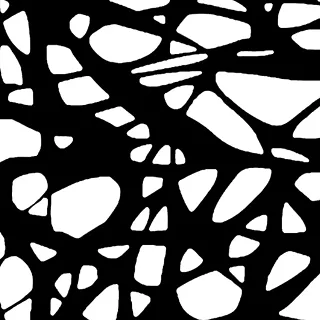

3D-Druck von Beton

Der Weisse Turm demonstriert die bahnbrechenden Möglichkeiten des computergestützten Designs und der digitalen Fertigung, die konventionelle Bauweisen in den kommenden Jahren grundlegend verändern werden. Die digitale Fertigungstechnik verspricht eine substanzielle Innovation im Bauwesen. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden konnte der Turm günstiger und präziser gefertigt werden, da zeitaufwendige, repetitive oder komplexe Arbeiten von Robotern übernommen wurden. Gedruckt wurde der Turm mit einem 3D-Betonverfahren, das an der ETH Zürich entwickelt wurde. Bei diesem neuartigen Herstellungsprozess trägt ein Roboter nacheinander dünne Schichten zähflüssigen Betons durch eine Düse auf. Das Material ist weich genug, um sich zu verbinden und homogene Komponenten zu bilden, härtet jedoch schnell genug aus, um die nachfolgenden Schichten zu stützen. Erstmals wurde gedruckter Beton als allein tragendes Element eingesetzt; die notwendige Stahlbewehrung wurde im robotischen Fertigungsprozess integriert – ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung des 3D-Betondrucks. Um die strukturelle Festigkeit zu gewährleisten, wurden die Säulen sowohl horizontal als auch vertikal mit Bewehrungsstahl verstärkt. Durch das robotergestützte Betonextrusionsverfahren kann das Material gezielt nur dort aufgetragen werden, wo es tatsächlich benötigt wird. Das reduziert den Materialverbrauch wesentlich. In den dünnwandigen, hohlen Säulen des Turms wurde Beton ausschliesslich an statisch relevanten Stellen eingesetzt – ähnlich wie bei optimierten Strukturen, die wir aus der Natur kennen. Die Einsparung von Masse und Zement führt zu einer deutlichen Reduktion der CO₂-Emissionen, die bei dessen Herstellung entstehen. Da der Beton beim 3D-Druck nicht gegossen, sondern von einem Roboter in extrudierten Bahnen aufgetragen wird, braucht es im Gegensatz zum herkömmlichen Betonbau keine Schalung. Dadurch eröffnen sich neue Freiheiten im Design hinsichtlich expressiver Formen, Oberflächendetails und Hohlräumen. Es ermöglicht auch eine kosteneffiziente Produktion von massgeschneiderten Bauteilen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird schon bei der Planung der Rückbau konzipiert. Die modulare Bauweise erlaubt einen einfachen Auf- und Abbau der einzelnen Bestandteile. Die Elemente werden trocken, also ohne Klebemittel, über Schrauben verbunden. Die Vorspannungen in ihnen sind eine weitere Strategie, das Material Beton effizient einzusetzen. Die horizontalen Bauteile, die sich nicht für den Betondruck eignen, werden durch ein neuartiges Verfahren hergestellt, bei dem 3D-gedruckter Schalungsbau mit Guss aus einem innovativen, nachhaltigen Beton verbunden wird.

Digitales Design

Alle Projektdaten werden in einem digitalen Zwilling gespeichert, der die Koordination, Simulation, Evaluation und Realisierung des Turms ermöglicht, ohne dass herkömmliche Baupläne benötigt werden. Erweiterte Realität sowie Virtual und Augmented Reality kamen sowohl im Entwurf als auch in der Ausführung intensiv zum Einsatz. Auch der eigentliche Designprozess war vollständig digitalisiert: Die Struktur des Turms wurde mit benutzerdefinierter Software präzise programmiert und entworfen, sodass die geometrischen Parameter exakt definiert und die notwendigen Daten direkt an die Druckroboter übermittelt werden konnten. Diese Technologie ermöglicht die effiziente Herstellung massgeschneiderter Elemente.

Das Projekt von der ETH Zürich und Nova Fundaziun Origen wurde für den Swiss Arc Award 2025 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand redigiert und publiziert.