Patientenhaus «Panorama»

8370 Sirnach,

Schweiz

Veröffentlicht am 18. Februar 2021

Galli Rudolf Architekten AG ETH BSA

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Wechselseitige Blickbezüge

Das Klinikdorf Littenheid hat sich im zwanzigsten Jahrhundert vom abgelegenen Alters-Asyl zu einer Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie entwickelt. Ein dreigeschossiger Neubau mit sechzig Patientenzimmern ist von Galli Rudolf Architekten 2019 in einem Trockental der Thurgauer Gemeinde Sirnach fertiggestellt worden.

Das Tal vor den Toren des Ostschweizer Industrieortes Wil hat nebst der landwirtschaftlichen Tradition mehrere Zweckbestimmungen miterlebt. Wirtschaftliche Nutzungspläne, wie der Bau einer Eisenbahnlinie oder eines Staudamms, scheiterten. Für kurze Zeit entstand in dem ehemaligen mittelalterlichen Burgsäss Littenheid eine Schule für Handel und Industrie. Nach deren Schliessung 1880 richtete ein Westschweizer «Irrenwärter» im Empfangshaus ein Heim für Randständige und Obdachlose mit psychischen Problemen ein. Als «Asyl Littenheid» wurde es ab der Jahrhundertwende fortan im Familienbetrieb geführt. Nach dem Ersten Weltkrieg leiteten die Nachfolgegenerationen die Heilstätte als Kollektivfirma weiter. Inzwischen weilten dreihundert Alterspatienten zur Pflege und Betreuung in der Klinik, welche sich im Laufe der Jahre zur modernen Nervenheilanstalt entwickelt hatte und 2008 in die Clienia Littenheid AG überging. Die Klinik Littenheid mit 273 Betten gehört der Clienia-Gruppe an, die auch eine Klinik im Kanton Zürich und Ambulatorien an weiteren Standorten betreibt. Damit kann die Gruppe ein vielfältiges Spektrum an psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsmethoden anbieten.

Das Dorf

Littenheid veränderte sich von einem ländlichen Dorf mit Selbstversorgern zum wichtigen Arbeitgeber in der Region. Die Anordnung von etwa einem Dutzend Häusern, welche heute vorwiegend Wohn- und Therapienutzungen beinhalten, orientiert sich nach wie vor am landwirtschaftlichen Charakter des Tals. Leicht steigt das Gelände zu den bewaldeten Hügeln im Süden an. Der nordwärts fliessende Tobelbach nimmt, heute teilweise offen geführt, rauschend die Sorgen und Ängste der Patienten mit sich. Die beschauliche Landschaft zieht im Sommer Wanderer an, im Winter nutzen Kinder das Moor als Eislaufplatz.

Galli Rudolf Architekten aus Zürich konnten in den vergangenen Jahren schon einige Gebäude hier sanieren wie auch Neubauten erstellen. Ein markanter Neubau des Büros ist beispielsweise ein Restaurant in der Mitte des Dorfes, das vom Personal und insbesondere von den Nutzern des Naherholungsgebietes gern besucht wird. Der eingeschossige, pavillonartige Bau in einem kleinen Park übernimmt mit seinem ausladenden, zeltartigen Schrägdach die Sprache der heterogenen Dorfstruktur und folgt damit einem ausgearbeiteten Masterplan aus dem Jahr 2008.

Neue Patientenhäuser

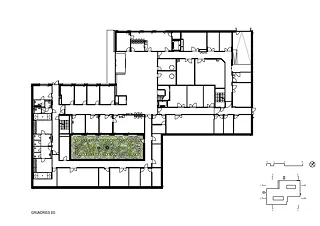

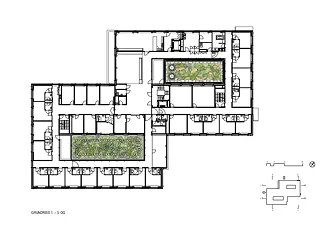

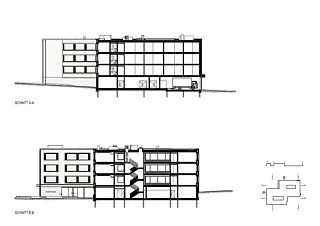

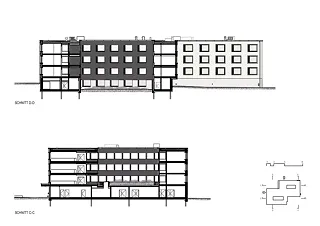

In den 1980er-Jahren erweiterte die Klinik durch ein neues Stationshaus den Ausbau in Littenheid. Das dreigeschossige Haus Pünt am Eingang des Dorfes wurde als Fingerbau mit drei vertikal organisierten Zimmertrakten erstellt. 2015 folgte ein eingeladener Studienauftrag unter sechs Teams für den daran angrenzenden Bau weiterer Patientenstationen. Galli Rudolf Architekten kannten nach der Sanierung des Hauses Pünt bereits den Ort und schufen mit ihrem Entwurf die passenden Räume dafür: Sie schlugen einen viergeschossigen, orthogonal leicht verdrehten Bau mit zwei Höfen vor. Drei Stationen für Traumatherapie und Altersdepression fanden hier mit jeweils zwanzig Betten pro Geschoss Platz. Der oberste Stock fungiert dabei als Privatabteilung, im Erdgeschoss befinden sich zudienende Räume für die gesamte Klinik, wie Labors, Apotheke und der internistische Dienst.

Die längliche Anlage ist wie eine Acht kompakt angelegt. Die zwei Innenhöfe versorgen abwechselnd die daran anliegenden Therapieräume und den Erschliessungskorridor mit Tageslicht. Die Form des Baus hält die Wegverknüpfungen für das Pflegepersonal kurz und effizient. Die Patienten treten aus den Zimmern, die im Westflügel von der Abend- und im Ostflügel von der Morgensonne beschienen werden, in die umlaufenden, innenliegenden Korridore. Dabei dient der Innenhof als Orientierungspunkt und schafft Durchblicke in den jeweils anderen Flügel. Die Patienten treffen sich im Ess- oder im Aufenthaltsraum, die im Knotenpunkt der Raumabfolge liegen, wo auch das grosszügige Treppenhaus angeordnet ist.

Während die Farben im Haus dezent und warm in den Braun- und Grautönen der Eichenholzfenster und der Kunststeinbodenplatten gehalten sind, hat man im Auge der dreiläufigen Treppenanlage mit einer Kunstinstallation von Pascal Seiler einen Farbakzent gesetzt. Sie besteht aus einer überdimensionalen Röhrenplastik, die den Raum beinahe ganz ausfüllt. Die Installation bietet nicht nur optisch, sondern bei einem Suizidversuch auch physisch Schutz vor der Tiefe.

Panorama Natur

Der Zeitpunkt für einen Therapieaufenthalt ist für die Patienten oft nicht einfach bestimmbar. Einmal in die Klinik eingetreten, sind deren Zweifel manchmal noch nicht beseitigt. Umso wichtiger sind dann neue Perspektiven und Aussichten in die liebliche Umgebung. Die Architektur kann dabei Hand bieten: Sie kann Ausblicke offenbaren, aber auch Halt in Form von Begrenzungen bilden. Die hellen Höfe sind introvertierte Orte, jedoch bestehen immer Blickbezüge nach aussen. Über die Höfe hinweg aus den zentralen Aufenthaltsräumen eröffnen sich Ausblicke ins Tal oder auch in den nahe liegenden Wald. Im Korridor erlauben Vorhänge durch die raumhoch verglaste Abtrennung einen vagen Blick in den Gemeinschaftsraum, um allenfalls dort einen Gesprächspartner zu finden oder um einfach den Durchblick zu haben. Aus dem hohen Bandfenster mit stabiler Brüstung und Sitzgelegenheit hat man freie Sicht hinaus in die Riedlandschaft.

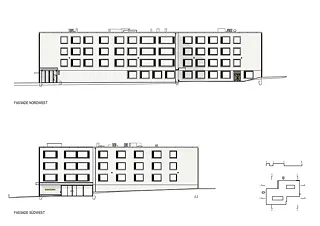

Das Eingangsgeschoss beherbergt nordseitig eine grosszügige Halle mit Zugang zu einer Apotheke und einen Schalter für das Labor. Dahinterliegende Lagerräume sind fensterlos teilweise in den Hang gebaut, sodass das Haus gegen Süden als dreigeschossiger, kompakter Baukörper erscheint. Die Fassade teilt sich in ein Sockelgeschoss aus strukturiertem Sichtbeton und den darüber liegenden Obergeschossen, bedeckt durch eingefärbten Kalkzementputz. Die Struktur des Zweischalenmauerwerks der Obergeschosse bleibt hinter dem Putz erkennbar und unterstützt den ruhigen, horizontalen Ausdruck der Fassade. Die länglichen Fenster der Patientenzimmer sind mit sandgestrahlten Betonelementen eingefasst und betonen ebenso den ruhenden Ausdruck des Flachdachbaus.

Die Höfe sind mit Aluminiumblech mit vertikaler Zickzackfaltung ausgekleidet. Dasselbe Material wurde für die Brüstungen der Korridorverglasung eingesetzt. Es soll möglichst viel Licht einfangen, und bei der Genesung helfen.

Claudio Schiess, Architekt bei Galli Rudolf Architekten, zur chronobiologisch wirksamen Lichtsteuerung: Trilux Leuchten und Trilux Steuerung :

Die hellen Patientenzimmer sind mit einer Tageslichtsteuerung (HCL) ausgerüstet. Die Lichtfarbe passt sich dem Tagesverlauf an und trägt so zum Wohlbefinden der Patienten bei.

Claudio Schiess, Architekt bei Galli Rudolf Architekten, zum Blech in der Hoffassade :

Die Innenfassade der Höfe ist mit einem vertikal strukturierten und anodisierten Aluminiumblech verkleidet. Es wurde auf den Brüstungsbändern und teilweise zwischen den Fenstern eingesetzt, um möglichst viel Licht einzufangen, was wiederum unterstützend auf die Genesung wirkt.

Text: Claudia Frigo Mallien

Erstmals veröffentlicht im Magazin der Schweizer Baudokumentation 2021 - 2