Primarschule Steinwies Schwerzenbach

8603 Schwerzenbach ,

Schweiz

Veröffentlicht am 28. Januar 2025

Schmid Ziörjen Architektenkollektiv AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Kontext

Zwischen dem altem und dem neuen Zentrum mitten im Gemeindegebiet an zentraler Lage befindet sich die Schulanlage der Primarschule Schwerzenbach. Das umliegende Wohnquartier wird heute massgeblich geprägt von kleineren und grösseren Wohnüberbauungen aus unterschiedlichen Erstellungszeiten. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich auf dem Areal zwischen Bahnhofstrasse und Schorenstrasse die Schulanlage allmählich entwickelt. Sie ist in mehreren Etappen gewachsen und besteht heute aus einem heterogenen Konglomerat aus unterschiedlichen Schulgebäuden. Während sich die peripheren Gebäude Platane (1916) und Hegger (1963/2001) an den umliegenden Strassenräumen orientieren, bilden die Schulbauten im Zentrum ein geordnetes, orthogonales Raumsystem.

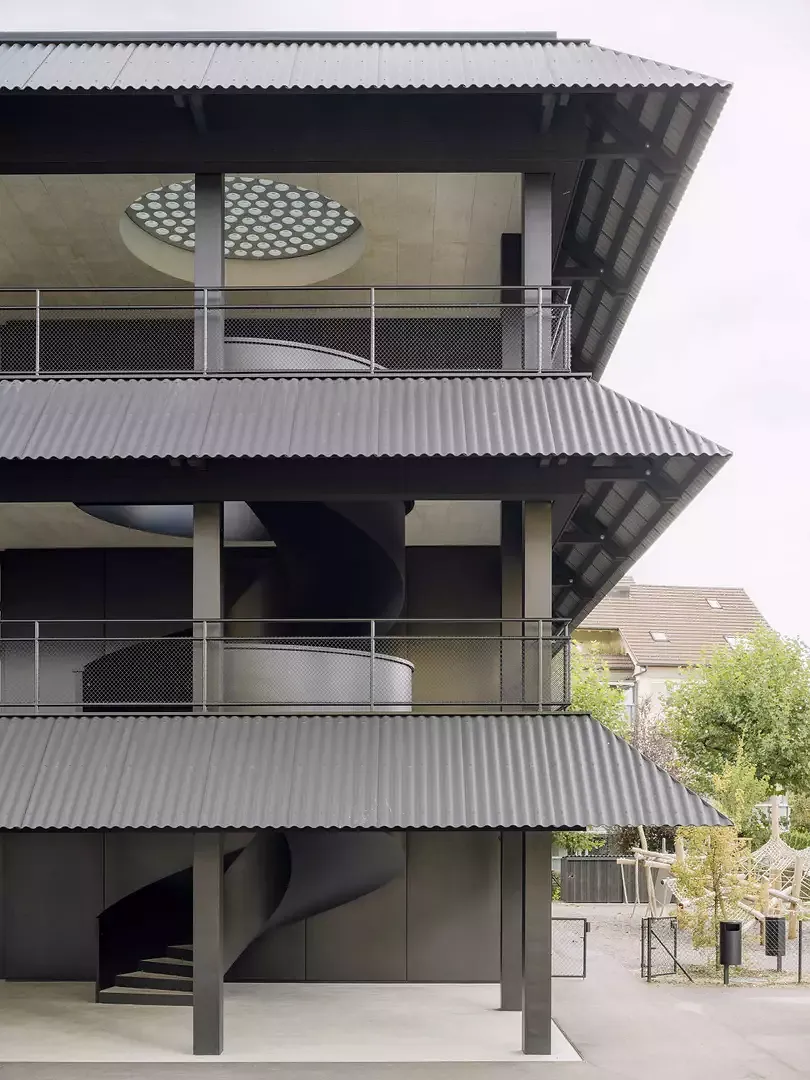

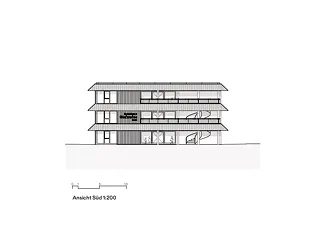

Städtebau Volumetrie

Der Baukörper der neuen Primarschule wird an der nordöstlichen Perimetergrenze als weiterer Baustein in die Gesamtanlage integriert. Das Volumen zeigt sich als quadratisches dreigeschossiges Volumen, welches im Bedarfsfall um ein Geschoss aufgestockt werden kann. Die Setzung des Gebäudes orientiert sich an dem bisherigen Baubauungsprinzip und wird parallel zur Schorenstrasse angeordnet. Durch die abgedrehte Platzierung entstehen gut besonnte und qualitativ hochwertige Aussenräume. Während sich der Pausenraum der neuen Primarschule zum zentral gelegenen Hartplatz öffnet, profitiert der gefasste Kindergartenaussenraum von einer südöstlichen Ausrichtung. Das Gesamtensemble wird durch diese Setzung auf natürliche und selbstverständliche Weise erweitert und komplettiert. Zudem wird der nördliche Zugang zum Schulareal durch die Positionierung des Neubaus aufgewertet und gewinnt an Bedeutung.

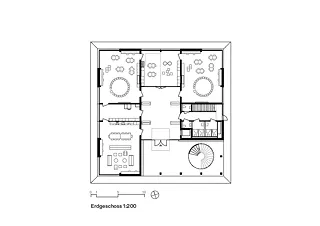

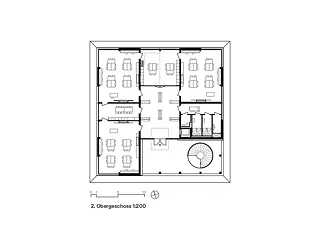

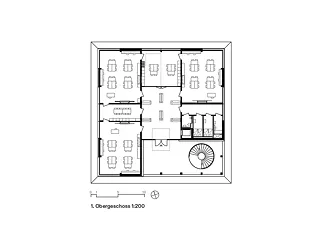

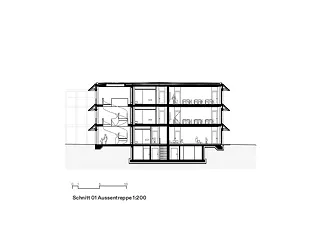

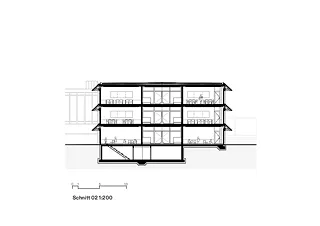

Grundriss / Organisation

Der Zugang zum neuen Schulhaus erfolgt über eine Abfolge von differenzierten Aussenbereichen. Über den südseitig gelegenen, mit Bäumen gesäumten Pausenplatz gelangt man zu dem äusseren, gedeckten Eingangsbereich. Innerhalb des geschützten Aussenraums befindet sich eine freistehende Wendeltreppe, welche die Geschosse in der Vertikalen miteinander verbindet. Der überdachte Bereich wird in Form einer grosszügigen Aussenterrasse auf jedem Geschoss angeboten. Die witterungsgeschützte Zone kann flexibel bespielt werden. Sie dient als Aufenthalts- und Pausenraum sowie als erweitertes Aussenklassenzimmer, welches das Schulraumangebot komplettiert. Innerhalb des Schulhauses sind keine weiteren Treppen vorgesehen, wodurch geschossübergreifende Lärmemissionen vermieden werden können. Durch diese Massnahme werden intime Lern- und Unterrichtszonen geschaffen, die ein individuelles und konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Die innere einfache und übersichtliche Grundrisskonzeption ist als Raum-zu-Raum Erschliessung ausgelegt, sodass auf Korridorflächen gänzlich verzichtet werden kann. Beim Betreten des Schulhauses gelangt man in die Garderobenzone, die die Funktion eines zentralen Verteilerraums übernimmt. Der Garderobenbereich wird in den Unterricht miteinbezogen und dient als erweitertes Klassenzimmer. Durch die mobilen Garderobenmöbel ist der Raum individuell bespielbar und kann an die unterschiedlichen Unterrichtsformen flexibel angepasst werden. Pro Geschoss befinden sich jeweils drei Klassen. Die Klassenzimmer mit dazwischengeschaltetem Gruppenraum sind jeweils in den Gebäudeecken angeordnet. Nebst über dem Garderobenraum können die einzelnen Räume entlang einer Enfilade an der Fassade erschlossen werden. Durch die raumhohen, verglasten Innentüren wird die ganze Gebäudetiefe erlebbar und es entstehen spannungsvolle Sichtbezüge zwischen den unterschiedlichen Unterrichtsbereichen. Innerhalb der Klassenzimmer bringen die geschosshohen Fassadenfenster viel Licht ins Innere und lassen die durchgrünte Umgebung nahe an das Gebäude herantreten. Durch die helle und offene Atmosphäre sowie die flexibel nutzbaren Grundrisse werden die Voraussetzungen für die neuartige Unterrichtsform des «Churermodells» geschaffen, die von den Lehrpersonen vertreten wird. Es entsteht eine abwechslungsreiche und inspirierende Schul- und Lernwerkstatt, in welcher sich die Kinder in ihrem Schulalltag individuell entfalten können.

Ausdruck Materialität

Das neue Primarschulhaus tritt als eigenständiger und selbstbewusster Baukörper in Erscheinung. Prägend für den äusseren Ausdruck sind die auskragenden Vordächer. Sie gliedern das Gebäude in der Vertikalen, wodurch die Geschossigkeit klar lesbar wird und eine den Kindern angemessene Massstäblichkeit entsteht. Die Vordachkonstruktion bietet einen optimalen Witterungsschutz für die hölzerne Gebäudehülle und ermöglicht, dass die thermischen Anforderungen (sommerlicher Wärmeschutz) an ein angenehmes Innenraumklima auch während den Sommermonaten gewährleistet werden können. Die unterschiedlichen Materialien der Gebäudehülle bestehen aus Fassadenelementen mit einer vertikalen Holzschalung, Faserzementwellplatten als Vordach und vorgehängten Metallpaneelen im Fluchtwegbereich.

Die einheitliche dunkle Farbgebung vereint die verschiedenen Bauteile, die sich dennoch subtil durch ihre unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit (Vertikalfugen, Wellen, Glanzgrade) voneinander abheben. Das homogene Erscheinungsbild unterstreicht den wertigen Charakter der Schule, während sich die klaren Konturlinien markant vor dem grünen Platanenhain abzeichnen. Das Gebäudeinnere zeigt sich als helle und freundliche Lernwerkstatt. Die Materialien sind weitgehend naturbelassen, wodurch das Konstruktionsprinzip und die Fügung der einzelnen Elemente klar erkennbar bleiben.

Konstruktion / Flexibiltät

Das neue Primarschulhaus ist in Hybridbauweise konstruiert. Ein konventioneller Skelettbau aus Betonflachdecken und vorfabrizierten Betonstützen bilden das eigentliche Tragwerk. Die Gebäudehülle ist als selbsttragende, vorfabrizierte Holzrahmenkonstruktion konzipiert, die dem Betonskelett vorangestellt wird. Die regelmässige Gliederung des umlaufenden Stützenrasters prägt den äusseren Ausdruck und hebt die klare Struktur des Neubaus hervor. Die markanten Vordächer werden auf zangenartigen Holzkonsolen montiert, die auf den Holzbau rückverankert werden. Im Gebäudeinnern übernehmen zwei Längsbetonscheiben die Aussteifung und die Erdbebensicherheit des Schulhauses. Zwischen den Klassenzimmern sind die Trennwände aus Holz in Leichtbauweise vorgesehen. Dadurch wird eine maximale Flexibilität für innenräumliche Umstellungen ermöglicht, die jederzeit problemlos realisierbar sind. Die statische Struktur reagiert so auf die sich stetig verändernden Bedürfnisse und die damit verbundene Veränderbarkeit der Raumkonstellationen.

Freiraum

Das übergeordnete Gestaltungskonzept ist als offenes und fliessendes Aussenraumkontinuum ausformuliert. Die abgedrehte Setzung der neuen Primarschule führt zu spannungsvollen Aussenräumen, die als Spiel- und Pausenflächen genutzt werden. Unter dem Blätterdach der Bäume sind kreisförmige Sitzelemente aus Stampfbeton platziert, die das Angebot des Aussenraums vervollständigen. Grosszügig entsiegelte Belagsflächen aus Chaussierungen und Rasen gewährleisten die Sickerfähigkeit und versorgen die durchgrünte Umgebung mit Wasser. Der Kindergartenaussenraum ist als gefasster Aussenspielbereich ausformuliert, der sich gegen Südosten hin öffnet. Die Aussengrenze des grünen Wohnzimmers ist klar definiert und erhält die Dimension des Schulgebäudes. Als Mittelpunkt des Spielplatzes tritt das handgeknüpfte Klettergerüst aus Hanfseilen und Stämmen aus Robinienholz in Erscheinung. Oberflächen wie Sand, Grobkies, Rasen und Wasser bieten eine haptische und taktile Vielfalt für die Kinder und ermöglicht ein entdeckungsreiches Spielen im Aussenbereich. Die Pflanzenwahl richtet sich nach ökologischen Grundsätzen. Der neue Baumbestand besteht aus einheimischen Bäumen und eingestreuten speziellen Blütenstauden. Föhren und Lärchen akzentuieren die topografischen Höhen des Areals, während sich Ahorne, Hainbuchen und Linden in den Flächen und den Senken finden.

Das Projekt von Schmid Ziörjen Architektenkollektiv wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.