Renovation Theater St. Gallen

9000 St. Gallen,

Schweiz

Veröffentlicht am 28. März 2024

Gähler Flühler Fankhauser Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

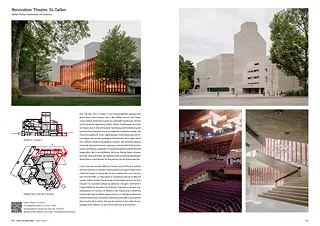

Das Theater von St. Gallen ist eines der bekanntesten Werke des Beton Brut in der Schweiz. Das Büro Cramer Jaray Paillard schuf in den 1960er-Jahren ein faszinierendes, skulptural anmutendes Dreispartenhaus. Mit einer sensiblen Sanierung und Erweiterung haben Gähler Flühler Frankhauser Architekten den ursprünglichen heiteren Charakter erneut herausgearbeitet.

Auf der Höhe der Zeit

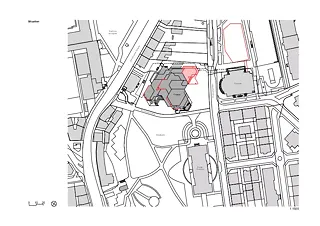

Theater wird in der Gallusstadt schon seit dem Mittelalter gespielt. Um 900 waren die Mönche Tutilo und Notker Balbulus die treibenden Kräfte bei der Organisation eines Laienensembles. Später lehnte die Kirche, welche die Stadt für Jahrhunderte dominierte, das Schauspiel ab. Erst 1801 liess sie sich dazu bewegen, einer Wandertruppe die Fürstäbtliche Kloster-Remise ausserhalb der städtischen Grenzen für Darbietungen zur Verfügung zu stellen. Sie diente in der Folge über Jahrzehnte als Theaterprovisorium. 1857 wurde dann am Bohl, dem östlichen Teil des Marktplatzes am Nordrand der Altstadt, ein richtiges Theater eingeweiht, entworfen von Johann Christoph Kunkler, der in der Stadt diverse repräsentative Bauten realisieren konnte. Von Beginn an ist es als Dreispartentheater betrieben worden, in dem Schauspiel, Tanz, Gesang und Musik vorgeführt wurden. 1960 ergab sich die Gelegenheit, diese zentral gelegene Liegenschaft «gut zu verkaufen», wie in einer zeitgenössischen Präsentation des heutigen Theaters in der Zeitschrift «Werk» nachzulesen ist. Die Stadt und der Kanton einigten sich in der Folge der damaligen Betreiberin Stadttheater AG unentgeltlich ein Areal am südwestlichen Rand des Stadtparks für einen Neubau im Baurecht zur Verfügung zu stellen. Die Grünanlage befindet sich im Talboden von St. Gallen, rund 500 Meter nordöstlich der Altstadt und leicht unterhalb von ihr. Einst als herrschaftlicher Garten einer Villa angelegt, wurde der Park ab dem späteren 19. Jahrhundert ergänzt mit Museen und der Tonhalle. Mit dem neuen Stadttheater wurde somit ein durchgrünter Bildungs- und Kulturbezirk geschaffen.

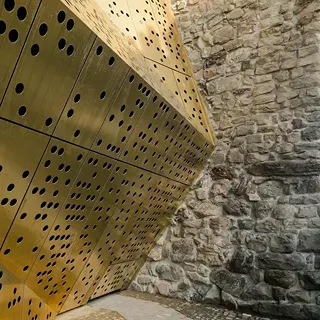

Gebirge mit Grotte

Der aktuelle Theaterbau ist das Resultat eines Architekturwettbewerbs aus dem Jahr 1961, der vom Büro Cramer Jaray Paillard aus Zürich gewonnen wurde. Als Autor des Werks gilt Claude Paillard (1923–2004). Der 1968 eingeweihte Neubau war für die Stadt ein Symbol des Aufbruchs. Er signalisierte, dass der Kulturbetrieb wie auch das kulturbeflissene Publikum «mit der Zeit gingen». Ausserdem setzte er in einem gewissen Sinne einen Kontrapunkt zum Campus der Hochschule St. Gallen (HSG) von Walter M. Förderer und Hans Zwimpfer, der von 1957 bis 1963 auf dem Rosenberg erbaut wurde. Auch diese beiden repräsentativen Grossprojekte zeichnen sich durch die ausgiebige Verwendung von Sichtbeton aus.

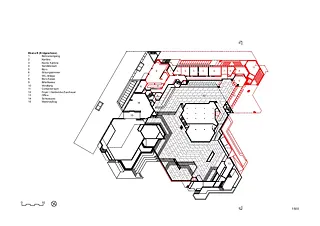

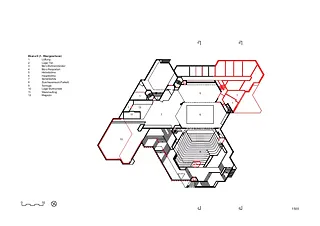

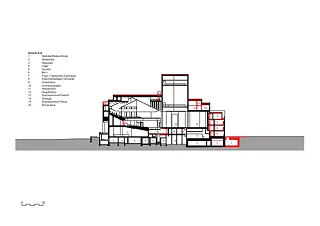

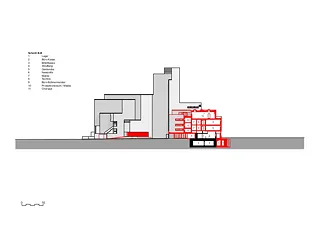

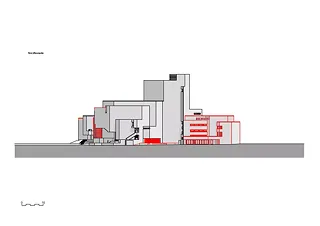

Das Team um Claude Paillard schuf eine nach allen Seiten gleichwertig erscheinende, kompakte Skulptur. Sie erinnert mit ihren Abstufungen an ein abstrahiertes Gebirge, dessen «Gipfel» der zentral aufragende, in der Höhe ebenfalls abgestufte Bühnenturm ist. Neben dem grossen Zuschauerraum im nordöstlichen Teil mit ursprünglich 855 Plätzen gruppieren sich auf vier Geschossen zahlreiche dienende Räume sowie ein Studiotheater um dieses Kernelement. In sie eingewoben ist eine grandiose Foyerlandschaft, die auf der Nordseite über eine Vorzone gegenüber der Tonhalle betreten wird. Dieses bisweilen an Piranesis «Carceri» erinnernde Raumkontinuum nimmt einen beachtlichen Teil des Gesamtvolumens ein. Es beginnt beim Haupteingang, führt in mehreren Richtungswechseln über eine breite Freitreppe auf eine höhere Ebene und geht sukzessive in die Aufgänge zum Saal über. Das Publikum wird so in einer weit ausladenden Spiralbewegung im Gegenuhrzeigersinn zu ihren Plätzen geleitet, im mittleren Abschnitt entlang einer verglasten Wand. Diese grenzt an eine Gebäudenische mit einer Freilichtbühne, versorgt die repräsentative Zone mit Tageslicht und gewährt einen Ausblick in den Park.

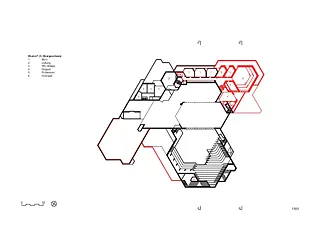

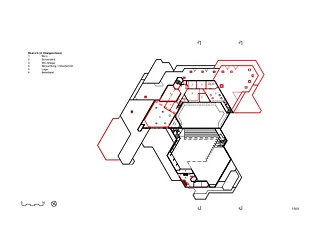

Sechseckraster und Sichtbeton

Der expressionistisch inszenierte Publikumsbereich und die skulpturale Gesamtform des Gebäudes unterliegen der strengen Geometrie eines rationalen Entwurfskonzepts, welches das Stadttheater sowohl mit Sichtbeton-Sakralbauten aus der Entstehungszeit verwandt macht, aber zugleich auch von ihnen abhebt. Die Grundrisse beruhen auf einem Dreieckraster, das an der westlichen Parzellengrenze, die senkrecht zur Museumstrasse mit der Hauptzufahrt verläuft und der Häuserzeile entlang der Rorschacherstrasse im Süden ausgerichtet ist. Die eigenwillig wirkende Skulptur ist somit städtebaulich exakt eingepasst. Das Sechseck ist ein stets wiederkehrendes Motiv; 120 Grad ist das am häufigsten anzutreffende Winkelmass. Es macht Ecken stumpf und Nischen gastlich und regt zur Bewegung an. Die Traufkanten des Gebäudes verlaufen konsequent in der Horizontalen, und alle Dächer sind ebene Flächen.

Sichtbetonoberflächen prägen das Äus-sere wie das Innere des Theaters. Wenige tief liegende Fenster, die Abdrücke der Brettschalungen und die Traufkanten betonen die Horizontale. «Die Zeichnungen wirken zusammen als horizontale Schraffur und bilden gleichsam Jahresringe, Spuren eines unregelmässigen, aber beherrschten Höhenwuchses wie bei einem Kristall», steht in einem Text, mit dem das «Cementbulletin» 1970 das Werk würdigte. Auch im Inneren sind die Spuren der Schalungen als horizontale Strukturen sichtbar, jedoch feiner und zurückhaltender. Sie bilden den Hintergrund für Verkleidungen aus Redwood, deren Bretter so angeordnet sind, dass sie wiederum an Schalungen erinnern. Das «Cementbulletin» lobte damals die betonte Leichtigkeit, mit der sich der Sichtbeton im Inneren zeigt, «auch mit Unterstützung der Architektur, nämlich den weittragenden und auskragenden Decken, deren Auflager mehr im Verborgenen bleiben.»

Integrativ weiterbauen

Paillards Theater erwies sich als Erfolg. Seit der Eröffnung 1968 wird es intensiv bespielt. Jedes Jahr empfängt es rund 150 000 Besucher*innen. 1970 übernahm die Stadt den Bau von der Betreibergesellschaft; vier Jahrzehnte später ging er aufgrund eines neuen Kultur-Finanzierungskonzepts unentgeltlich im Baurecht für die Dauer von 50 Jahren an den Kanton. Das einstige Stadttheater wird seitdem Theater genannt und steht als wichtiger Zeitzeuge unter Denkmalschutz.

Obwohl das Gebäude über die Jahrzehnte stetig unterhalten und an neue Anforderungen angepasst wurde, rief sein Zustand nach einer umfassenden Sanierung. Dem wachsenden Platzbedarf konnte zudem nicht mehr mit einer weiteren inneren Verdichtung entsprochen werden. Deshalb wurde eine Erweiterung gefordert.

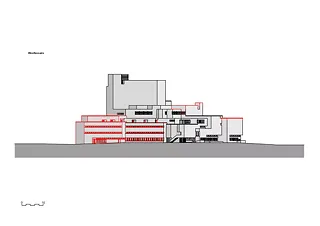

Vor diesem Hintergrund wurde 2014 durch das kantonale Hochbauamt ein Planerwahlverfahren durchgeführt. Das Büro Gähler Flühler Fankhauser Architekten aus St. Gallen konnte es für sich entscheiden. Die Planung nahm erhebliche Zeit in Anspruch. Der räumliche Erweiterungsbedarf – insbesondere im Bereich der Garderoben und Masken wie auch die geringe Höhe des Ballettsaals, der im vierten Geschoss im ehemaligen Kleiderfundus eingerichtet worden war – gab Anlass zu Diskussionen. In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege konnte eine Erweiterung der Nutzfläche um rund 700 m2 hauptsächlich an der nordwestlichen Gebäudeecke konzipiert werden.

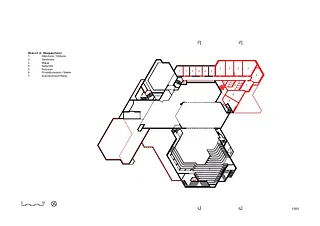

Zum Konzept gehörte von Beginn an «die Erhaltung und Weiterführung der Entwurfs-idee der bestehenden Architektur», wie das Sanierungsteam schreibt. Bei der Erweiterung auf der Zugangsseite entschloss man sich, «integrativ weiterzubauen». Die Erweiterung wurde wie das Bestandsgebäude mit einer sägerauhen, horizontalen Bretterschalung in Sichtbeton erstellt. Im neuen Körper wurden ausschliesslich Räume angeordnet, die nah bei der Bühne sein sollten. Dazu zählen Garderoben, Maskenräume mit den dazugehörenden Werkstätten sowie Räume für Requisiten und die Bühnenmeister. Ergänzt wurde der neue Flügel mit einem Treppenhaus, welches den Betrieb vereinfachen soll, und der Ballettsaal wurde mit mehr Höhe versehen.

Vor der Erweiterung erfolgte ein teilweiser Rückbau des Bestandes. Die überdachte Vorfahrt beim Haupteingang wurde beispielsweise entfernt und so der Dialog des Theaters mit der Tonhalle gestärkt. Damit wurde ein Wunsch Paillards Wirklichkeit, der eigentlich auf die Vorfahrt hatte verzichten wollen. Der Vorplatz wirkt nun grosszügiger und das Theater entfaltet eine stärkere Präsenz.

In Würde altern

Der Instandsetzungsauftrag umfasste den Ersatz der haustechnischen Anlagen, eines Grossteils der Bühnentechnik sowie die Behebung baulicher Mängel, insbesondere bei den zahlreichen Dachflächen, den Fassaden und der grossen Verglasung zum Park. Die Dächer wurden von oben nach unten schrittweise saniert. Die Instandsetzung der Fassade erfolgte in vielen Einzeletappen ab 2020 über rund 24 Monate hinweg.

Während der Dachaufbau verändert wurde, blieb bei den Wänden der konstruktive Aufbau erhalten. Allerdings wurden die Oberflächen überarbeitet. Bereits 1996 hatte man die Fassaden umfassend saniert. Damals behob man Korrosionsschäden in der Armierung und versah die ausgebesserte Oberfläche zur Erlangung eines einheitlichen Erscheinungsbildes mit einer feinen PLV-Mörtelschicht (Poren-Lunker-Verschluss mittels Kratzspachtelung). Dabei ging jedoch die Zeichnung der Schalungen verloren. Im Zuge der jetzigen Sanierung sollte das ursprüngliche Fassadenbild wieder hergestellt werden. Der PLV-Verschluss wurde entfernt. So kam die Betonoberfläche mit ihrer Bretterstruktur wieder zum Vorschein. Zugleich wurden die unterschiedlichen Farbtöne und Oberflächenbeschaffenheiten der originalen Fassade wieder sichtbar, inklusive alter Flickstellen, Kiesnester und Verwitterungsspuren. Statt diese zu retuschieren, wurden sie weitestgehend erhalten, um die Betonoberfläche möglichst lebendig erscheinen zu lassen. Lediglich eine Reprofilierung von Fehlstellen und eine pigmentierte Steinmehllasur wurden ausgeführt und ein hydrophober Schutz aufgetragen. Ziel war es, so gut wie möglich die Farbig- und Lebendigkeit der 1960er-Jahre zurückzuerlangen.

Weil im Theater Asbest gefunden wurde, war rasch klar, dass die geplante Bauzeit von zwei Jahren nicht eingehalten werden konnte. Auch der Aushub nahm mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen. Doch nach drei Jahren steht der Bevölkerung das architektonische Abenteuer, welches das Theater nach wie vor verkörpert, wieder in alter Frische und gleichzeitig aktualisiert zur Verfügung.

Der Text wurde von Manuel Pestalozzi für Arc Mag 2024–3 verfasst.

Das Projekt wurde von Gähler Flühler Fankhauser Architekten im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht.