Rénovation du théâtre de Saint-Gall

9000 St. Gallen,

Suisse

Publié le 28 mars 2024

Gähler Flühler Fankhauser Architekten AG

Participation au Swiss Arc Award 2024

Données du projet

Données de base

Description

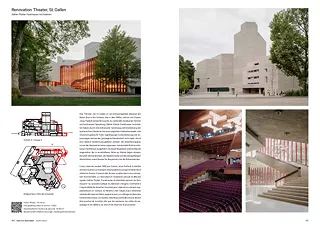

Le théâtre de Saint-Gall compte parmi les plus connus des ouvrages en béton apparent, en Suisse. Dans les années 1960, le bureau Cramer Jaray Paillard a conçu une maison des arts vivants à l’aspect sculptural fascinant. Elle a retrouvé sa sérénité d’origine grâce à une rénovation de Gähler Flühler Fankhauser Architekten et un agrandissement sensibles.

À la pointe du progrès

Dans la ville de Gallus, le théâtre est une activité qui remonte au Moyen-Âge. Vers 900, les moines Tutilo et Notker Balbulus créèrent une première troupe de théâtre amateur. Puis le clergé, qui a dominé la ville pendant plusieurs siècles, prohiba la pratique théâtrale. Ce n’est qu’en 1801 qu’il décida, non sans hésitations, de mettre à disposition d’une troupe itinérante la Fürstäbtliche Kloster-Remise, une abbaye extra-muros, pour y donner des représentations. Plusieurs décennies durant, elle a servi de théâtre provisoire. Plus précisément jusqu’en 1857, année au cours de laquelle fut inaugurée sur le Bohl, la partie est du Marktplatz en limite nord de la ville, une vraie salle de spectacle. Son concepteur, Johann Christoph Kunkler, jouissait d’une bonne réputation et avait déjà construit plusieurs bâtiments représentatifs dans la ville de Saint-Gall. La salle accueillait dès le début des représentations théâtrales, mais aussi de la danse, du chant et de la musique, à la manière d’une scène des arts vivants.

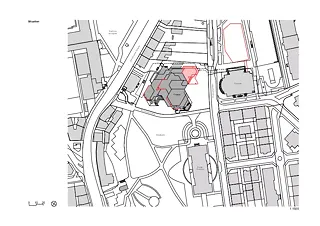

En 1960 s’est présentée l’occasion immanquable de vendre ce bien immobilier situé au centre-ville, comme on peut le lire dans un article de la revue «Werk» de l’époque, consacré à l’actuel théâtre. Ville et Canton se sont ensuite entendus pour mettre gratuitement à disposition de l’exploitant de l’époque, la Stadttheater AG, un terrain situé à la limite sud-ouest du parc municipal pour y construire un nouveau bâtiment en droit de superficie. L’espace vert se trouve dans le fond de la vallée de Saint-Gall à environ 500 mètres au nord-est de la vieille-ville, légèrement en contrebas de celle-ci. Devenu parc, l’ancien jardin seigneurial qui agrémentait une villa, s’est vu complété dès la fin du 19ème siècle par des musées et une salle symphonique, la Tonhalle. La présence du nouveau théâtre municipal renforçait ainsi les caractères culturel et pédagogique de ce quartier par ailleurs verdoyant.

Une montagne et une grotte

Le théâtre actuel est le résultat d’un concours d’architecture remontant à 1961 et remporté par le bureau zurichois Cramer Jaray Paillard. L’ouvrage est d’ailleurs attribué à Claude Paillard (1923–2004). Le bâtiment inauguré en 1968 représentait alors le signe d’un renouveau pour la ville; il offrait la possibilité au public amateur de culture de profiter d’une production et d’une offre culturelles «en phase avec leur époque». Il rivalisait aussi sous certains aspects avec le campus de la Haute école de Saint-Gall (HSG) construit entre 1957 et 1963 sur le Rosenberg par Walter M. Förderer et Hans Zwimpfer. Représentatifs d’une époque, ces deux grands projets avaient cependant en commun l’utilisation massive du béton apparent.

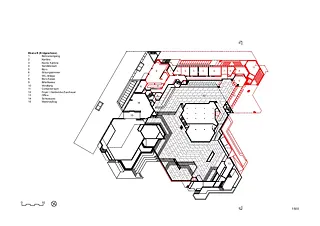

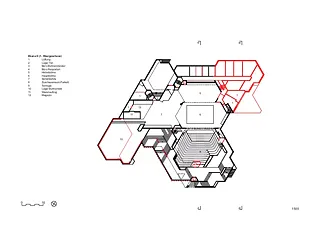

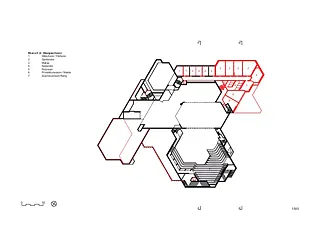

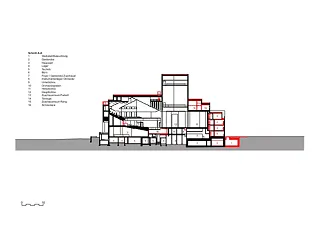

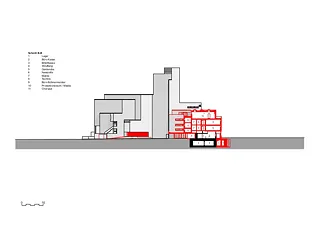

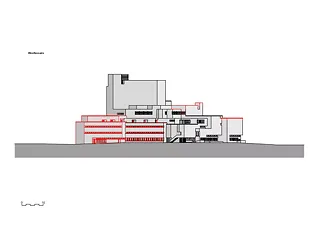

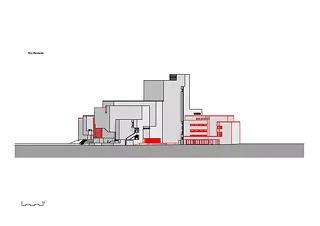

Le bâtiment imaginé par Claude Paillard et son équipe a l’allure d’une sculpture compacte et homogène. À l’image d’une montagne abstraite, des paliers successifs s’élèvent jusqu’au «sommet» qui abrite la tour de scène au centre. Autour de la grande salle située dans la partie nord-est et qui comptait à l’origine 855 places, de nombreux locaux de service ainsi qu’un studio-théâtre sont dispatchés sur quatre étages. L’accès à l’impressionnant foyer, lui-même imbriqué dans ce tissage spatial, est assuré par le parvis nord qui fait face à la Tonhalle. Ce continuum spatial aux aspects de «Carceri» piranésiens occupe une part non négligeable du volume total. Il commence à l’entrée principale, mène ensuite à un niveau supérieur par un large escalier suspendu changeant plusieurs fois de direction, avant de rejoindre les entrées successives de la salle. Le public est ainsi guidé dans un vaste mouvement circulaire allant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Dans la partie médiane de l’ascension, alimentant le foyer principal en lumière naturelle, une paroi vitrée offre une vue sur le parc et permet la découverte d’une niche dans laquelle est lovée une scène en plein air.

Hexagones et béton apparent

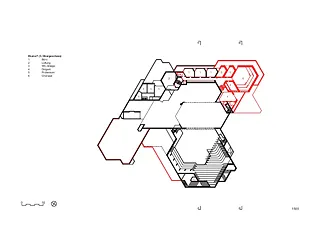

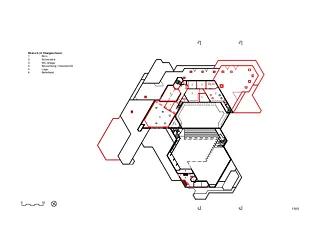

L’espace d’accueil expressionniste du public et la forme sculpturale du bâtiment sont soumis à la géométrie stricte d’un concept rationnel qui rapproche autant qu’il éloigne le théâtre municipal des bâtiments sacrés en béton apparent de la même époque. L’organisation des plans repose sur une trame triangulaire alignée sur la limite ouest de la parcelle, perpendiculaire à l’accès principal de la Museumstrasse, et sur la rangée de maisons qui longe la Rorschacherstrasse au sud. Le bâtiment est ainsi inscrit avec précision dans son contexte urbain, en dépit de son aspect sculptural singulier. Le motif de l’hexagone est récurrent, et l’on rencontre très fréquemment des angles à 120 degrés qui atténuent les arêtes, formant des niches accueillantes et incitant au mouvement. Les bordures de toiture sont systématiquement horizontales et toutes les toitures sont plates.

Le béton apparent est partout, à l’intérieur comme à l’extérieur du théâtre. Outre les toitures plates, l’horizontalité est soulignée par quelques rares fenêtres basses et par les empreintes des planches du coffrage. «L’ensemble des empreintes agit comme des hachures horizontales et forme en quelque sorte des cernes de croissance, traces d’un développement en hauteur irrégulier mais maîtrisé, comme dans un cristal», peut-on lire dans un texte publié en 1970 dans le «Cementbulletin» et commentant le bâtiment. Même si elles sont plus fines et plus discrètes, les traces des coffrages sont également visibles dans un intérieur qu’elles structurent avec la même acribie horizontale. Elles forment aussi l’arrière-plan des revêtements en séquoia, dont les plaques sont disposées de manière à rappeler à nouveau les coffrages. Le «Cementbulletin» louait aussi la légèreté marquée avec laquelle le béton apparent se présente à l’intérieur, «à laquelle participe l’architecture, avec des plafonds de grande portée ou en en porte-à-faux, et des appuis discrets.»

Extension intégrative

Le théâtre construit par Paillard connaît le succès depuis son inauguration en 1968 et accueille chaque année pas moins de 150 000 personnes. En 1970, la ville a remplacé la société d’exploitation à la tête de la salle; quatre décennies plus tard, en raison d’une réorganisation du financement de la culture, le bâtiment a été cédé gratuitement au canton en droit de superficie pour une durée de 50 ans. L’ancien Théâtre municipal, depuis lors appelé Théâtre, est classé monument historique en qualité de témoin important de son époque.

Après une cinquantaine d’années d’exploitation et malgré un entretien méticuleux et une adaptation constante aux nouvelles exigences, son état n’en nécessitait pas moins une rénovation générale. Il n’était en outre plus possible de répondre au besoin croissant d’espace par une nouvelle densification interne, ce qui validait finalement l’hypothèse d’une extension.

C’est ainsi qu’une procédure sélective a été organisée en 2014 par l’Office cantonal des bâtiments, aboutissant au choix du bureau saint-gallois Gähler Flühler Fankhauser Architekten. Le besoin d’expansion spatiale – en particulier des vestiaires et des salles de maquillage, ainsi que pour remédier à la faible hauteur de la salle de ballet, précédemment réaménagée au quatrième étage dans l’ancienne réserve de costumes – a donné lieu à des discussions qui ont ralenti la planification pour finalement aboutir à un projet d’extension de la surface utile d’environ 700 m2, principalement à l’angle nord-ouest du bâtiment et développé en collaboration avec le Service de conservation des monuments historiques.

Dès le début, le concept de l’équipe en charge de la rénovation prévoyait de «conserver et poursuivre l’idée du projet manifestée par l’architecture existante». Pour l’extension côté accès, le principe d’«extension intégrative» se manifeste clairement dans le choix du coffrage en planches horizontales brutes de sciage qui caractérise la nouvelle partie en béton apparent. Cette dernière regroupe des parties du programme nécessitant une proximité avec la scène principale, à savoir vestiaires, maquillage et ateliers, ainsi que des salles pour les accessoires et les chefs de scène. La nouvelle aile est complétée par un escalier qui simplifie l’exploitation de l’ensemble, de même qu’il a été possible de réhausser la hauteur sous plafond de la salle de ballet.

Avant d’être agrandi, l’existant a subi quelques démolitions, à l’image de la suppression du parvis carrossable couvert,

une mesure renforçant le dialogue entre le théâtre et la Tonhalle. Paillard souhaitait déjà à l’époque se passer de cet aménagement, afin de profiter d’un parvis plus généreux renforçant la présence du théâtre.

Vieillir avec dignité

Le mandat de rénovation incluait par ailleurs le remplacement des installations techniques du bâtiment, d’une grande partie des équipements scéniques ainsi que la réparation des défauts de construction, notamment au niveau des nombreuses toitures, des façades, et des grandes baies vitrées donnant sur le parc.

Au contraire de la toiture dont la structure a été modifiée, celle des parois a été conservée. Les surfaces ont cependant été traitées, une deuxième fois après avoir été soumises à une première rénovation complète en 1996. À l’époque, on avait supprimé les dégâts liés à la corrosion des armatures, et protégé les surfaces traitées en appliquant une fine couche de mortier afin d’obtenir un aspect homogène de l’ensemble, quitte à faire disparaître les veines laissées par le coffrage en bois. La nouvelle rénovation devait rétablir l’aspect original des façades. Pour ce faire, l’enduit de rebouchage a été enlevé, laissant apparaître le béton et les traces des banches en bois. Ce faisant, les différentes teintes qui caractérisaient la façade d’origine sont réapparues, accompagnées des corrections, des nids de gravier et autres traces d’altération. Et plutôt que de maquiller tout cela, on a essayé dans la mesure du possible de conserver ces traces afin de donner à la surface du béton un aspect aussi vivant que possible, comme c’était le cas dans les années 1960 – des défauts ont encore été reprofilés et une lasure à la farine de pierre pigmentée avec protection hydrophobe a été appliquée.

Quant à la durée inhabituelle du chantier – planifié à l’origine sur deux ans –, elle est due à la découverte d’amiante dans le théâtre et à des travaux d’excavation plus longs que prévu. Trois ans après les travaux, on retrouve l’expérience architecturale qu’offrait une visite du théâtre de Saint-Gall dans les premières années de son existence, ainsi que l’agrément d’une salle de spectacle moderne.

Le texte a été rédigé en allemand par Manuel Pestalozzi pour Arc Mag 2024–3.

Le projet a été soumis par Gähler Flühler Fankhauser Architekten dans le cadre du Swiss Arc Award 2024.