Schulkomplex Guggach

8057 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 21. Februar 2025

Weyell Zipse Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Lage des Objektes

Wehntalerstrasse 109,

8057 Zürich,

Schweiz

Projektkategorie

Gebäudeart

Fertigstellung

10.2024

Beschreibung

Zwischen Zürich-West und -Nord liegt das Naherholungsgebiet Käferberg. An dessen Fuss im Osten – auf dem sogenannten Guggach-Areal – wurden in den jüngsten Jahren grosse neue Siedlungen errichtet. Für den Guggachpark und Guggach II mussten Kleingärten und ein Sportzentrum der UBS weichen. Sie bieten 230 Eigentums- und 200 Mietwohnungen und wirken trotz der hohen Dichte dennoch durchlässig und offen. Nun hat die Stadt mit einem Park, einer preisgünstigen Wohnsiedlung und einer Schulanlage mit Doppelturnhalle weitere prägnante Bausteine in das Quartier einfügen lassen. Seit kurzem ist die Schule eingeweiht und wurde bereits mehrfach in Fachkreisen beäugt, gelobt und preisgekrönt. Was macht sie so besonders? Und sind auch die «kleinen Käfer» darin zufrieden?

Blick über Grenzen hinaus

2018 gewann das junge Büro Weyell Zipse aus Basel gemeinsam mit dem Büro Doscre aus Zürich und den Landschaftsarchitekten Atelier Loidl aus Berlin den Projektwettbewerb im selektiven Verfahren für eine Siedlung mit Schule und Park. Darin wurden explizit ein nachhaltiges Konzept, sozialer Wohnungsbau und Gemeinschaftseinrichtungen gefordert. Obwohl die drei Bausteine für die Ausführung aufgeteilt wurden und sich das Büro aus Basel dem Schulbau widmete, waren die Weichen für ein ganzheitliches Vorgehen gestellt. Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Fall, dass die Ziele von Minergie P-Eco eingehalten und eine Architektur erdacht wurde, welche die Kraft hat, Gemeinschaft zu stimulieren.

Leitplanken

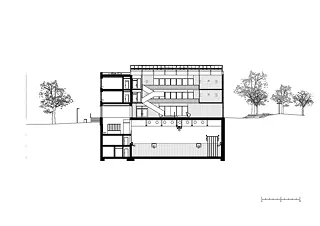

Bei der Orientierung und der Grösse der Neubauten hielt man sich im Wettbewerb an den Verlauf der Wehntalerstrasse und an die Körnung der Gebäude entlang der Hofwiesenstrasse. Daraus ergaben sich eher grosse Volumina mit tiefen Grundrissen. Wichtig waren den Entwerfer*innen aber auch die durch die Staffelung der Baukörper entstandenen Zwischenräume, welche trotz abschliessender Geste zur Strasse hin dennoch zum Durchqueren einladen. So ist zwar eine akustische Barriere zwischen Naherholung und Stadt entstanden, eine natürliche Erreichbarkeit von der Strasse her zum neu geschaffenen Guggachpark wurde dennoch gewährleistet. Während die neuen achtgeschossigen Wohnbauten die Hofwiesenstrasse säumen, liegt die Schule rechtwinklig dazu und adressiert sich so zur Wehntalerstrasse hin. Im Scharnier ist ein Verbindungsraum entstanden, der es dem Park erlaubt, sich mit der Strassenkreuzung und der Tramhaltestelle zu vernetzen.

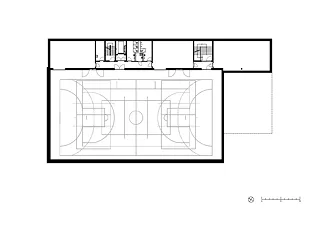

Obwohl der Eingang der Schule klar von der Strasse her durch eine kurze, mit farbigen Geländern akzentuierte Treppe markiert ist, wird diese auch vom Park her erschlossen. Von hier her strömen morgens die meisten Kinder aus den Wohnsiedlungen in die Schule. Da die Turnhalle abends auch von Vereinen genutzt wird, wurde ihr Eingang zur Strasse hin orientiert. Damit wurde sie an das gesamte Quartier angebunden und bildet so einen Beitrag zur Förderung von Nachbarschaftsprojekten.

Lernprozess

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Die Kinder der Schule Guggach lernen für ihr Leben und für das Klima, oder vielmehr sie leben das Klima. Das neue Schulgebäude ermöglicht ihnen, zwischen, vor und nach den offiziellen Schulstunden gemeinsam oder individuell den Stoff zu vertiefen. Sei dies in den Gruppenräumen, welche an die Klassenzimmer grenzen, aber insbesondere auch im überdachten Atrium, das Raum für Spiel, Spass und soziale Aktionen bietet und damit die Schule so einzigartig macht.

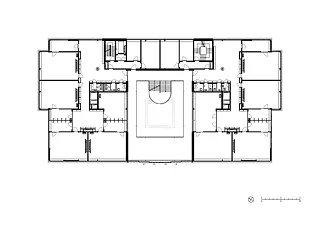

Im Wettbewerb war nur ein offener Bereich zwischen zwei Schultrakten vorgesehen, die zur Strasse hin verbunden werden sollten und im Erdgeschoss eine grosszügige Öffnung aufweisen. Zwei Fluchttreppen hätten den Hof besetzen und die innenliegenden Laubengänge der Obergeschosse miteinander verknüpfen sollen. Auf der Südseite sollten die Gänge in eine breite Terrasse münden, als Rückzugsort für die Pausen und mit Blick auf den Käferberg und die Wohnsiedlungen.

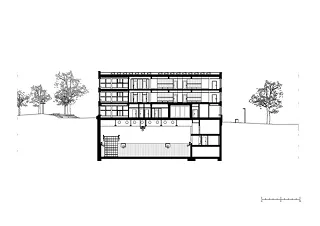

In der Weiterbearbeitung des Projekts erkannte die Bauherrschaft die Qualität dieses begehbaren Hofes, empfand gleichzeitig aber die Durchwegung als zu öffentlich. Es folgte die Verlagerung der Fluchttreppen in das Gebäude hinein. Man konnte sich jedoch nicht gänzlich von den Treppen trennen, die mittlerweile zu einer Art Bühne geworden waren. Eine blieb mittig an der Nordseite stehen und bekam ein breites Podest. Der Durchgang zur Wehntalerstrasse wurde durch eine Verglasung geschlossen, wie auch das Dach des Hofes und die Südfassade.

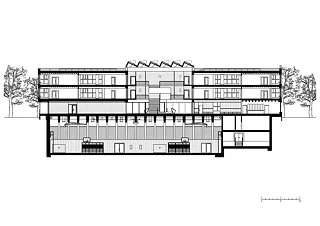

Ab nach draussen

Nun kam die Frage nach der Klimagrenze auf, die jedes Schulkind beschäftigt, sobald die Pausenglocke läutet. Wo beginnt der Aussenaum? Dies war auch eine ökonomische Frage, denn das Dach und die Südfassade abzudichten, hätte bedeutet, den Hof als Volumen der Schule zuzuschlagen, was nicht im Raumprogramm vorgesehen war. So entschied man sich für ein Gewächshausdach und eine Leichtfassade. Dreigeschossige Glaselemente, deren Konstruktion an die eines Hangartores angelehnt sind, ermöglichen eine manuelle Öffnung von mehr als der Hälfte der Fassade. Während das Tor im Winter geschlossen bleibt, ist es ab dem Frühjahr immer geöffnet und lädt tagsüber auch Quartierbewohner*innen ein. Es schützt die Schüler*innen nicht nur in der grossen Pause vor Wind und Regen. Sie dürfen zudem die Terrasse möblieren, etwa mit Sitzkissen oder einem Tischfussballkasten. Man ist im Hof auch vor Sonne geschützt, welche in unseren Breitengraden bereits ab dem Frühjahr zu sehr hohen Temperaturen führen kann. Das Glas-Scheddach lässt sich öffnen, hat aber auch einen integrierten Sonnenschutz, der manuell und unkompliziert verstellbar ist. Dass ein Innenklima mit Lowtech steuerbar ist, gehört quasi zum Schulstoff.

Freizeit und Gestaltung

Die zwölf Klassenzimmer sind in den Obergeschossen symmetrisch in Clustern angeordnet. Im rückwärtigen Verbindungstrakt befinden sich gut gedämmte Musikräume und im Erdgeschoss die publikumsnähere Tagesbetreuung und eine Mensa. Hier liegt auch die sogenannte Laterne, ein vertikaler Verbindungsraum zur Doppelturnhalle. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Raum, der sowohl zur Strasse, wie auch zum Hof hin verglast ist und damit den Blick hinunter bis auf den grünen Turnhallenboden und die sich darauf tummelnden Kinder und erwachsene Sportler*innen erlaubt.

Die städtebauliche Entscheidung, die Turnhalle in den Untergrund zu legen, hatte die Konsequenz, dass eine besonders leichte Konstruktion für die darüberliegende Schule gewählt werden musste. Der Skelettbau aus vorfabrizierten Elementen in Recyclingbeton wurde mit einer Holorib-Verbunddecke ergänzt, die ein geringes Gewicht aufweist und die CO₂-Bilanz verbessert. Die Vorfabrikation hatte auch gestalterische Konsequenzen. Um möglichen zukünftigen Installationen bereits Raum zu geben, wurden an verschiedenen Stellen überschüssige Aussparungen gemacht. Durch die paarweise Anordnung der Lampen wurden aus banalen Standardprodukten ornamentale Hingucker.

Vieles am Inneren der Schule mutet wohnlich an, wie der Parkettboden in den Klassenzimmern, die Platten in den Gängen und die pastellfarbenen Holzeinbauten der Garderoben. All dies, wie auch die eleganten, schwarz belegten Dreischichtplatten an den Decken, steht im Kontrast zum roh belassenen Beton der Stützen und der Geschossplatten. An exponierten Stellen wie im Hof oder in Durchgängen sind die Wände mit hellen, porösen Akustiksteinen belegt. Zusammen mit den feinmaschigen Metallgeländern des Atriums entsteht eine textile Atmosphäre der Durchlässigkeit.

Auch die Aussenhülle wirkt glänzend schmuckvoll. Man hat sich bei der Wahl des Materials für unbehandeltes, nicht eloxiertes Aluminium entschieden, um dessen einfache Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten. Dabei wurde in Kauf genommen, dass mit der Zeit das Leichtmetall matter wird. Die Fassade wird dennoch durch die verschiedenen Amplituden der Trapezbleche einen spannungsvollen Ausdruck behalten. Dieser gekonnte Umgang mit scheinbar banalen Materialien erinnert an die Bauten von Lacaton & Vassal – womit wir einmal mehr bei einem Blick über die Grenzen hinaus wären.

Der Text wurde von Claudia Frigo Mallien für das Swiss Arc Mag 2025–2 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.

Der Text wurde von Claudia Frigo Mallien für das Swiss Arc Mag 2025–2 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.