Wohn- und Atelierhaus Lyse-Lotte

4056 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. Januar 2024

Clauss Kahl Merz Atelier für Architektur + Städtebau GmbH + Martina Kausch Architektinnen

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

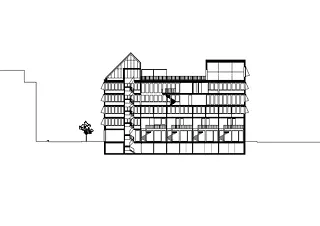

Auf dem Basler Lysbüchel-Areal ist ein bemerkenswertes genossenschaftliches Projekt entstanden. Lyse-Lotte, entworfen von Clauss Kahl Merz Atelier in Zusammenarbeit mit Martina Kausch, wirkt mit seiner gerasterten Fassade modern und sachlich; dank zweier aufgesetzter «Hüsli» zugleich aber auch zeichenhaft, collagiert und postmodern. Jede Seite hat ihren eigenen Charakter: Sie kommunizieren die Vielfalt der Wohnungstypen dezent nach aussen, reagieren auf den vielschichtigen Kontext und synthetisieren ihn mit spielerischer Leichtigkeit.

Damit besondere Pflanzen gedeihen können, bedarf es eines guten Nährbodens, Wasser, viel Sonne und emsiger bestäubender Insekten. Gleicherweise kann innovative Architektur nur mit progressiven Bauherrschaften, aufgeschlossenen Behörden, experimentierfreudigen Architekt*innen und aktiven Bewohner*innen spriessen. Die Umwandlung des 11,6 Hektar grossen Gewerbe- und Industrieareals VoltaNord – für das auch der Name Lysbüchel-Areal verwendet wird – in ein neues Stadtquartier kann, wenn man die Flora-Metapher weiter bemühen möchte, geradezu als Architektur-Biotop bezeichnet werden.

Das Habitat-Labor

Basel boomt. 2022 zogen mehr als 4100 Menschen zu. Noch rascher wächst die Wirtschaft. So entstehen derzeit doppelt so schnell neue Arbeitsplätze wie Wohnungen gebaut werden. Entsprechend ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt angespannt und der Pendlerverkehr schwillt kontinuierlich an. Ungenutzte Grundstücke gibt es im Stadtkanton fast keine, weshalb die Verdichtung nach innen (wie in allen Metropolitanräumen der Schweiz) das Gebot der Stunde ist. Das grösste Potenzial dazu hat eine Handvoll unternutzter Gewerbeareale.

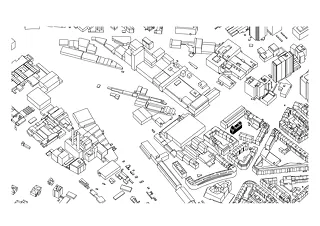

Nachdem mit Fertigstellung der Stadtautobahn «Nordtangente» ein Grossteil des Automobilverkehrs, der bislang täglich die Strassen zwischen Zentrum und Frankreich verstopft hat, in einem Tunnel verschwunden ist, lag es nah, das Industrie- und Gewerbeareal VoltaNord umzuwandeln. Etwa 2000 Wohnungen und 2500 Arbeitsplätze sollen entstehen. 2018 wurde ein Bebauungsplan beschlossen und im darauffolgenden Jahr eine städtebauliche Studie mit sieben Planungsteams durchgeführt. Die Vorschläge von jessenvollenweider und der ARGE Studio Dia / Johann Reble wurden zu einem Regelwerk zusammengeführt. Das Quartier soll durchgrünt sein und unter anderem mit dem neuen Saint Louis-Park und dem Lysbüchelplatz attraktive Freiräume erhalten.

Der nördliche Teil von Volta gehört der SBB und soll auch in Zukunft gewerblich genutzt werden. Südlich davon betrieb Coop auf 34 000 Quadratmetern ein Verteilzentrum und nutzte dafür sieben Lagergebäude. Das Gelände wurde 2013 an Habitat verkauft und wird künftig vorrangig dem Wohnen dienen. Die Stiftung behielt 12 400 Quadratmeter. Den anderen Teil des Grundes veräusserte sie an Immobilien Stadt Basel. Basierend auf einem Vorschlag von Metron parzellierte Habitat ihr Gelände in fünfzehn Teile, von denen die meisten Einheiten einen Blockrand formieren. Zwölf Parzellen wurden an Genossenschaften, Baugruppen und andere gemeinnützige Trägerschaften im Baurecht abgegeben.

Ab in die Mitte

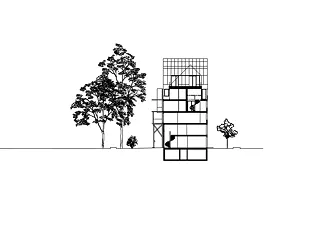

Der Streifen, auf dem heute die Lyse-Lotte steht, war früher eine Art Abstandsraum zwischen der ausfransenden Blockrandstruktur von St. Johann und den angrenzenden Gewerbebauten. Durch die Verlängerung des ehemaligen Weinlagers wurde der bislang unvollständige Blockrand zwischen Hüninger-, Elsässer- und Weinlagerstrasse und dem Beckenweg nun tendenziell geschlossen. Die Lyse-Lotte steht dadurch «im Hof», ist mit ihrer Westfassade am Beckenweg zugleich aber auch selbst Teil des Blockrandes. Läuft man auf dem neuen Steg, ist man überrascht, wie nah die Gebäude beieinanderstehen. Dies war baurechtlich nur durch eine nachbarschaftliche Abmachung möglich. Diese erlaubte es, dass die Nordfassade der Lyse-Lotte auf den Rand des Grundstückes gesetzt werden konnte. Zusätzlich räumte Habitat als Besitzerin des Weinlagers dem Nachbarn Fensterrecht im Blockrand und ein Wegerecht ein, denn der Zugang zu den Ateliers erfolgt über den Steg von Norden, also über das Nachbargrundstück. Obwohl Weinlager und Lyse-Lotte so nah zueinander positioniert sind, wirkt diese Nähe nicht unangenehm. Interessanterweise erscheint die Fassade des Esch Sintzel-Baus von der Lyse-Lotte gesehen sehr filigran. Die vorgestellte Balkonschicht mit ihren schlanken Stahlprofilen und dutzende üppig spriessende Kübelpflanzen sorgen dafür, dass das Weinlager wie ein luftiger vertikaler Garten erscheint. Richtung Süden blicken die Bewohner*innen der Lyse-Lotte ebenfalls auf üppiges Grün; dort stehen grosse Bäume. Sie vermitteln insbesondere in den Ateliers ein Gefühl, als wohne man in einem Wald oder alten Park.

Dass «Nähe» eine Qualität für Architektur sein kann, haben die Architekt*innen bereits mit der Erweiterung der Schule St. Leonhard in St. Gallen aufgezeigt (2018); ein Projekt bei dem sich Neu- und Altbau ebenfalls nah gegenüberstehen und einen intimen, gefassten Hof schaffen und für das die Architekt*innen das Economist Building der Smithsons in London (1965) als Inspiration anführen.

Ménage-à-trois

Als die Habitat im Februar 2018 die Parzellen ausschrieb, bewarb sich eine Interessensgruppe aus drei Parteien für den speziellen Slot. Die bestehenden Genossenschaften Klybeck und Areal spannten mit einer Gruppe befreundeter Familien zusammen, die sich den Namen Baugruppe Lotte gab. Unter Federführung der Architekt*innen Marco Merz, Marion Clauss und Martina Kausch wurde nach einer ersten Studie im März 2019 ein Vorprojekt erstellt und der Habitat vorgelegt. Die Stiftung begleitete in der Folge kontinuierlich den Fortschritt bei der Überarbeitung des Projektes – insbesondere bezüglich der Nachhaltigkeit. Zudem achtete Habitat darauf, dass die durchschnittliche Energiebezugsfläche unter 45 Quadratmeter pro Person blieb. Gebaut wurde von 2021 bis 2023 und im Mai zogen dann mehr als 40 Mieter*innen ein.

Einheit und Differenz «Die Lyse-Lotte ist ein Haus mit vielen spezifischen Situationen. Jede Ecke, jede Fassade hat ihre eigene Ausprägung bekommen», schwärmte ein Bewohner, auf den wir bei der Besichtigung des Hauses im Herbst trafen. Diese anerkennende Beschreibung freute die Architekt*innen, denn sie wollten mit dem Entwurf den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner*innen einen möglichst idealen Raum geben und die angestrebte Diversität zudem durch die Gestaltung auch nach aussen transportieren.

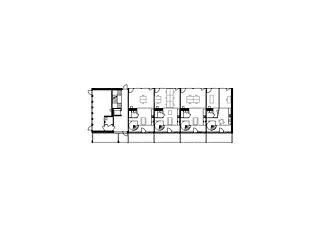

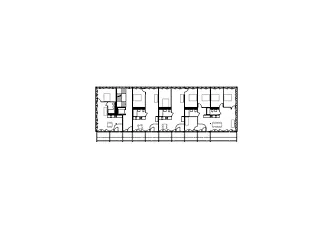

Im Erd- und 1. Obergeschoss liegen doppelgeschossige Ateliers und ein Gewerberaum. Im 2. Obergeschoss wurden Wohnungen für ältere Menschen angeordnet und in der 3. und 4. Etage gibt es Familienwohnungen. Zudem wurden besondere Einheiten wie ein Gästezimmer und ein -studio sowie ein Gewächshaus eingeflochten. Die verschiedenen Wohnungstypen sollten ursprünglich durch unterschiedliche grosse Fenster und farbige Profile von aussen ablesbar sein. Zudem sollte der Gewerberaum eine Reihe schlanker Fenstertüren mit Rundbogenabschluss erhalten. Aus Kostengründen wurde die Polychromie jedoch verworfen und auf verschiedene Grautöne eingedampft. Auch die Bögen und zwei Rundfenster an der Westfassade fielen dem Rotstift zum Opfer und aus Kostengründen wurden die Fensterformate so stark wie möglich vereinheitlicht.

Autor*innen und Filmemacher*innen nutzen eine Technik, die man «kill your darlings» nennt. Sie wissen, dass eine Handlung stringenter wird, wenn man vermeintlich gute Szenen auf dem Schneidetisch zurücklässt. Der Destillationsprozess hat auch der Lyse-Lotte gutgetan: Das nun silbern anmutende Kleid verschafft dem Haus einen stimmigen und kraftvollen Gesamtauftritt.

Man kann die Erscheinung der Lyse-Lotte – und zwar in einem äusserst positiven Sinne – als Kompromiss-Architektur bezeichnen. Während Marion Clauss auf eine additive Logik setzte, verstand Marco Merz das Gebäude eher als Skulptur, bei der aus einem massiven Volumen Vor- und Rückschritte herausgemeisselt wurden, beziehungsweise als Objekt, das von einer einheitlichen Haut überspannt wird. Strategien des Abzeichnens wurden mit solchen des Zusammenbindens sorgfältig austariert. Dies führte zur bereits angedeuteten Dialektik: Das Haus wirkt ruhig und dynamisch, modern und postmodern, schematisch und unregelmässig zugleich.

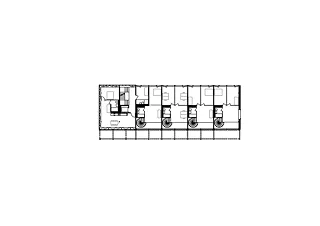

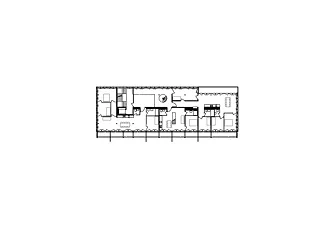

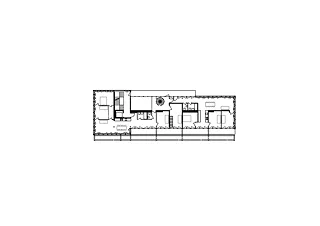

Um die Kosten im Rahmen zu halten, hat das Haus zudem nur ein Treppenhaus. Damit es möglich war, die Erschliessung trotz der Länge des Gebäudes von 36 Metern mit nur einem Kern zu bewerkstelligen, wurde für die Altenwohnungen ein Laubengang und für die Familienwohnungen eine doppelgeschossige Erschliessungshalle eingeführt.

Einladung an die Stadt

Erdgeschosse sind bei Mehrfamilienhäusern oft eine Knacknuss, vor allem dann, wenn öffentliche Flächen unmittelbar bis an die Fassaden reichen. Für die Macher*innen der Lyse-Lotte war klar: Dort sollen Personen leben und arbeiten, die «die Stadt bespielen wollen». Entsprechend mussten die Bewerber*innen für die doppelgeschossigen Ateliers glaubhaft machen, dass sie dort auch schaffen und einen gewissen Grad an Publikumsverkehr generieren werden. «Unsere Idealvorstellung war, dass die Stadt in die Ateliers hineinfliesst und die Türen immer offenstehen», erklärt Marion Clauss. Die Architektur setzt für das Ineinandergreifen von öffentlichen und privaten Nutzungen einen idealen Rahmen: Die Erdgeschosse sind offen und werden nur durch Nasszellen, Wendeltreppen und Küchenzeilen dezent zoniert. Die Küchenbereiche können bei Bedarf mit einem Vorhang abgeteilt werden. Im Obergeschoss sind je zwei Schlafzimmer vorgesehen. Die Mieter*innen durften die Einteilung aber nach eigenen Vorstellungen anpassen und haben von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht und Wände hinzugefügt oder weggelassen. Die Küchenfronten sind farbig und die Ablagen aus Agglo-Marmor. Dieser fröhlich gemusterte Stein taucht an verschiedenen Stellen des Hauses wieder auf, bildet Fussleisten und bekleidet Wände in den Bädern – in weiss, grau, schwarz und rot.

(Keine) Altenwohnungen

Die Wohnungen in der 2. Etage waren für Personen über 50 gedacht. Mit viel Platz in den Bädern und Küchen sollten die drei kleinen Einheiten und eine WG auch für Menschen im Rollstuhl geeignet sein. Die Sätze stehen bewusst im Konjunktiv, denn derzeit wohnen dort ausschliesslich jüngere Mieter*innen. Was ist passiert? «Es gab nur wenige Bewerbungen von älteren Personen», erzählt Marion Clauss. Sie vermutet, dass sie sich in der Rohbauphase, als die Vermietung begann, nicht auf die grossen Fensterflächen einlassen konnten. Oder hat der Erfolg des Lysbüchel-Quartiers insgesamt eine abschreckende Wirkung auf ältere Menschen? Es wohnen so viele Familien mit Kindern dort, dass es tagsüber laut und turbulent zugeht.

Platz für Familien

Das 3. und 4. Obergeschoss nehmen Familienwohnungen ein. Eine Maisonettewohnung wurde zwischen vier Etagenwohnungen eingeflochten. Zur Erschliessung wurde eine Wohnhalle erfunden. Man erreicht dieses zweigeschossige Foyer über das Treppenhaus. Noch ist sie unmöbliert, aber schon bald wird es einen grossen Tisch geben, an dem die Bewohner*innen zusammen essen könnten oder die Kinder gemeinsam Hausaufgaben machen. Schon jetzt nutzen die Kids die Halle rege und spielen dort – nicht immer zur Freude der anderen Bewohner*innen – mit Flummis oder Fussball.

Die Wohnungen sind indes individuell geschnitten. Die Wohnräume liegen mal im Norden, mal im Süden. Hat das Haus in den unteren Etagen eine Schottenstruktur, löst sich diese in den oberen Geschossen auf. Weil die Wohnungen vorrangig an den Fassaden ausgerichtet sind, entsteht eher der Eindruck von addierten Kammern als von parallel lagernden Segmenten.

Ein Jokerzimmer, dass von der Wohnhalle zugänglich ist, erzählt von einer weiteren Idee der Genossenschaftler: Ursprünglich sollten mehrere Zimmer im Haus zwischen verschiedenen Wohnungen schaltbar sein. Fragen wie die Finanzierung der Schall- und Brandschutzmassnahmen liessen diese Idee im Verlauf der Planung implodieren.

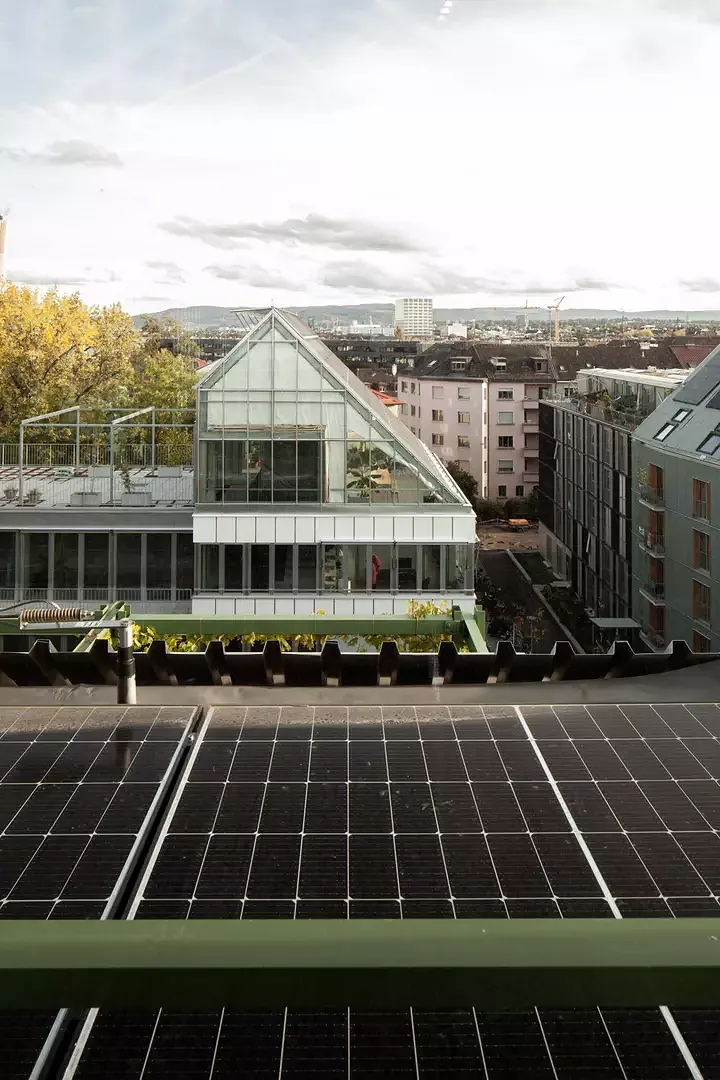

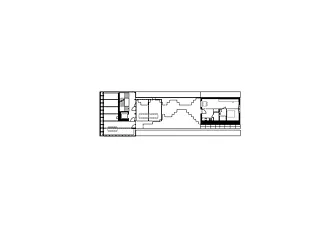

Aufs Dach steigen

Das Dach der Lyse-Lotte ist ein Ort für alle. Es gibt eine grosse Gemeinschaftsterrasse mit einer Pergola, ein Gewächshaus und ein Studio, das jeweils für ein Jahr vermietet wird und aktuell von Mitarbeitenden des Theaters Basel genutzt wird. Das Glashaus soll indes nicht nur der Überwinterung von Balkonpflanzen und zur Zucht von Gemüse dienen; es ist zugleich ein Multifunktionsraum. Noch erscheinen die Fläche auf dem Dach und das Gewächshaus eher ungenutzt, entzünden jedoch sofort die Fantasie. Vielleicht entdeckt die Hausgemeinschaft bald – nachdem sie der Idylle ihrer eigenen Balkone und Terrassen überdrüssig wird – welche grossartigen Partys man dort schmeissen könnte?

Gewächshaus und Studio wirken mit ihren um 90 Grad zueinander verdrehten Satteldächern zeichenhaft, wie aufgesetzte putzige Hüsli. Beide Elemente sind im Verlauf der Planung von offizieller Seite vor allem wegen der asymmetrischen Dachlandschaft infrage gestellt worden. Erst nach Vermittlung der Stadtbildkommission konnte das Projekt wie geplant umgesetzt werden. Das Gewächshaus wurde zwischenzeitlich auch aus Kostengründen angezweifelt. Die Architekt*innen konnten die Genossenschaftler jedoch überzeugen, es umzusetzen. Zum Glück. Es fällt rückblickend schwer, sich die Lyse-Lotte ohne diesen identitätsstiftenden Kopf vorzustellen.

Lob der Collage

Die Architekt*innen haben auf ihrer Homepage in ihre Herleitung des Projekts ein Foto von Venturi Scott Browns Lieb House in Barnegat Light (1969) eingestreut. Die Verwandtschaft zwischen den beiden Bauten ist offensichtlich. Beide Büros glorifizieren das Alltägliche, überhöhen es zeichenhaft und haben zugleich Freude daran, mit klassischen Architekturelementen zu spielen. Zudem sehen beide Teams ganz offensichtlich einen Wert in Heterogenität und umarmen das Collagenhafte.

Dass sich postmodern anmutende Elemente bei verschiedenen Schweizer Büros derzeit wieder einer wachsenden Beliebtheit erfreuen, zeigen auch die anderen Projekte in diesem Mag auf. Der wichtigste Grund dafür ist sicherlich, dass durch diese Technik suggeriert wird, dass die Bewohner*innen eingeladen sind, sich die Architektur anzueignen, sie zu ergänzen oder gar weiterzubauen. Die Architekt*innen haben ihrerseits erkannt, dass eine collagenhafte Sprache stark genug ist, Adaptionen auszuhalten. Nachdem die Schweizer Architektur für viele Jahre vorrangig auf Minimalismus setzte, der sich dem Adaptieren widersetzte, steht die Lyse-Lotte für eine erfrischende, zeitgemässe Haltung, welche die Bewohner*innen ernst nimmt und sie auffordert, ihr Haus aktiv zu bespielen und weiterzuentwickeln. Man wünscht sich in Zukunft mehr Projekte in diesem Geiste!

Text: Jørg Himmelreich

Erstveröffentlichung in Arc Mag 2024–1