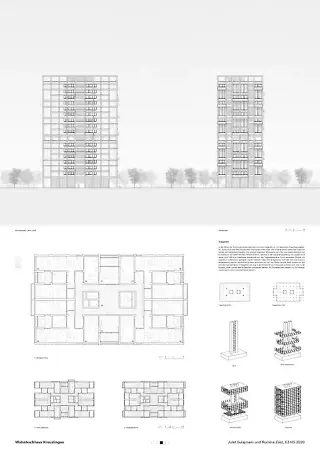

Wohnhochhaus im Gleisdreieck

8280 Kreuzlingen,

Schweiz

Veröffentlicht am 30. März 2022

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

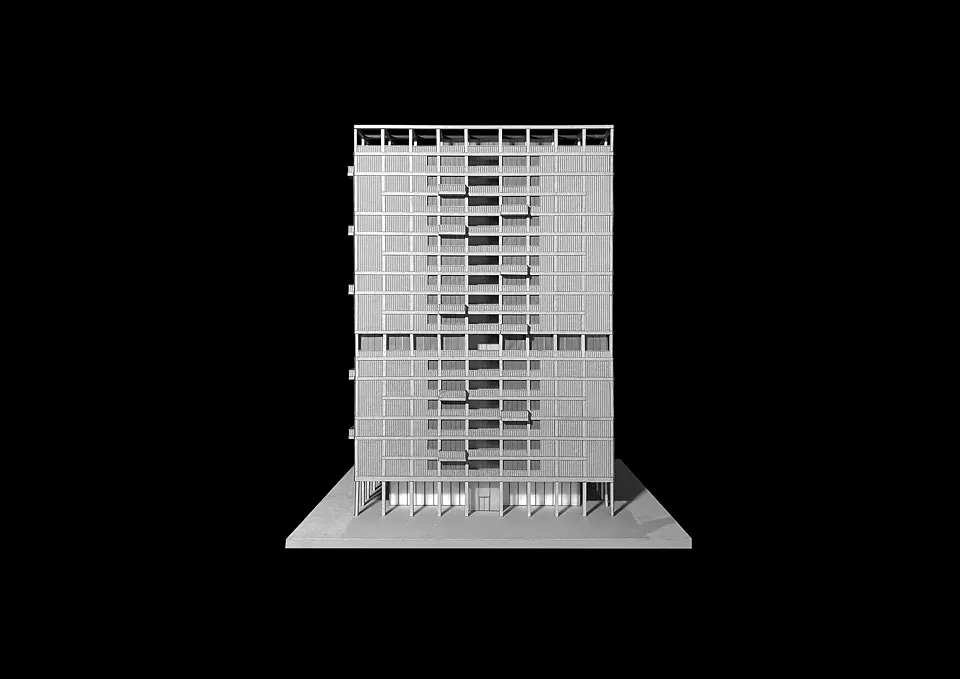

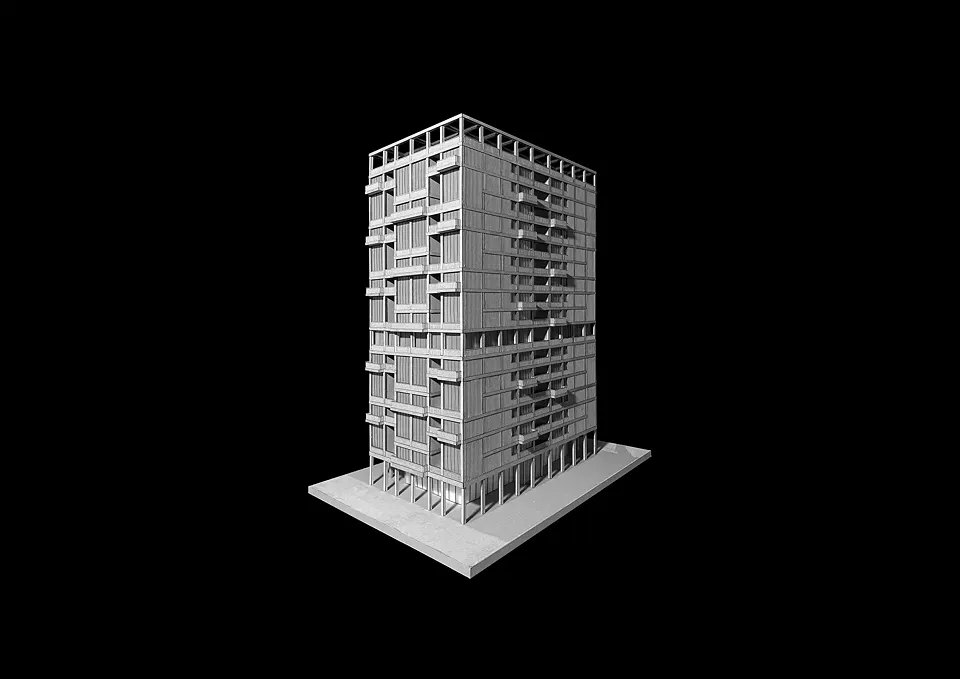

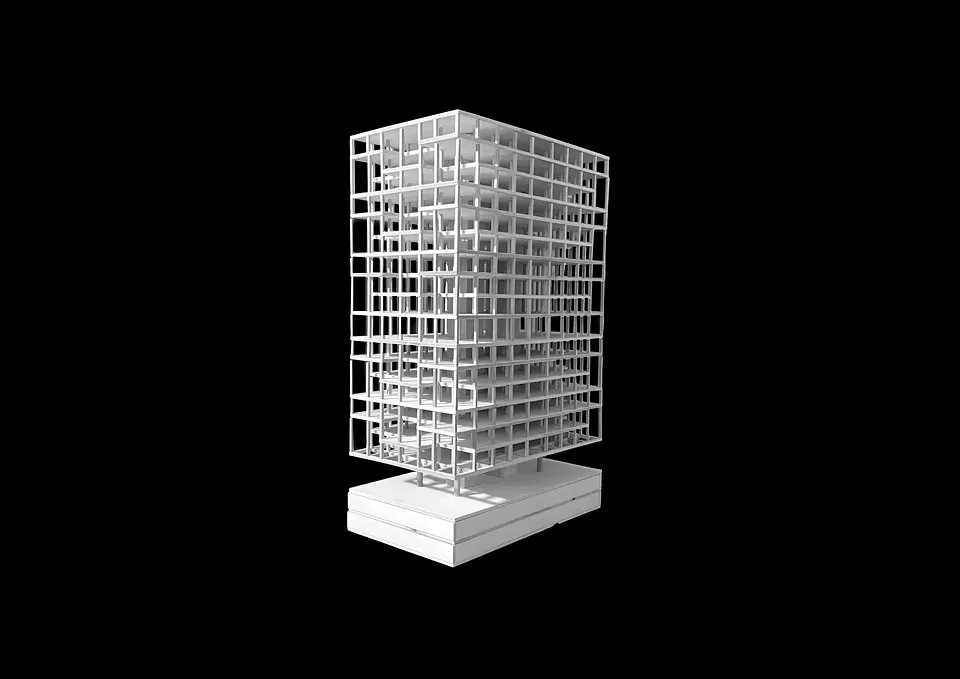

In einem Gleisdreieck zwischen Kreuzlingen und Konstanz soll ein über 60 Meter hohes Wohnhochhaus entstehen. Im Gebäude befinden sich mehr als 100 Kleinwohnungen, wodurch wir von etwa 200 Bewohnern ausgehen. Die grosse Wohnungsvielfalt soll unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ansprechen.

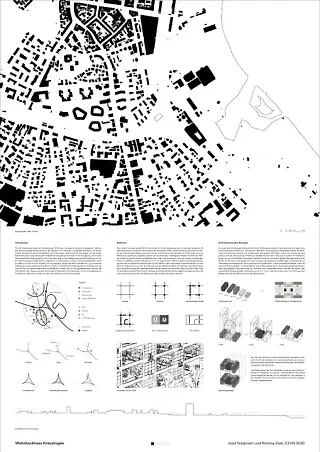

Ausgangslage

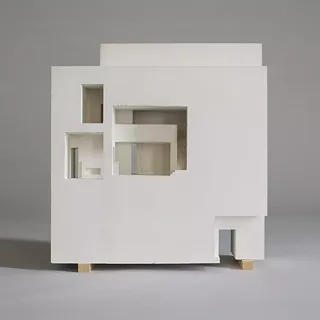

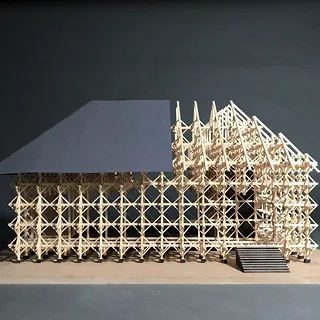

Das L‘Esprit-Nouveau wurde 1925 für die Pariser Art-Deco Ausstellung von Le Corbusier entworfen. Es zeigt eine einzelne Zelle, eine Wohneinheit der Immeubles Villas, welche Teil des utopischen Plan Voisin war. Das Bauwerk besteht aus einem vertikal und horizontal Achsenraster. Im Innern spannt sich ein Skelett aus quadratisch, tragenden Stützen auf. Ausfachende, nichttragende Wände zwischen den Stützen dienen der Raumbildung und definieren den Innen- und Aussenraum. Um dem starren, rechteckigen Raster zu entfliehen, wurden Akzente in Form von abgerundeten Wänden gesetzt.

Entwurfsidee

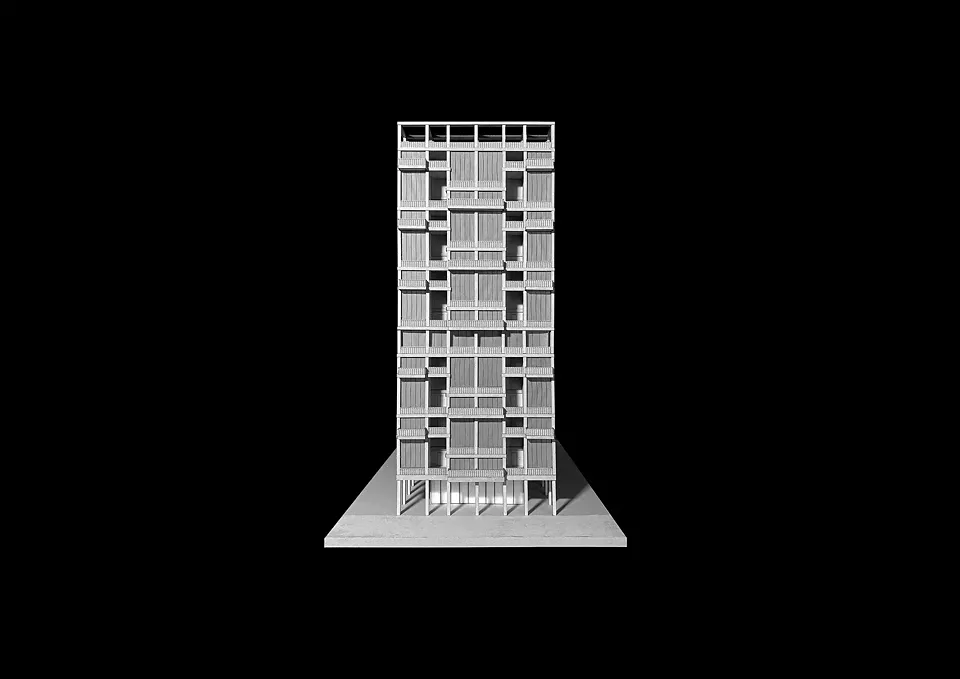

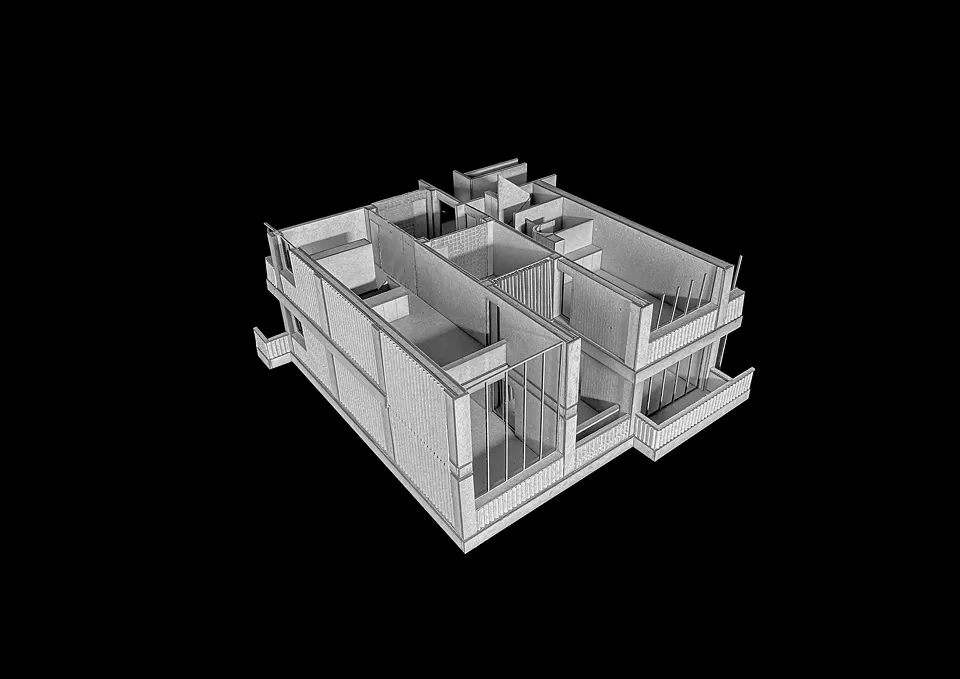

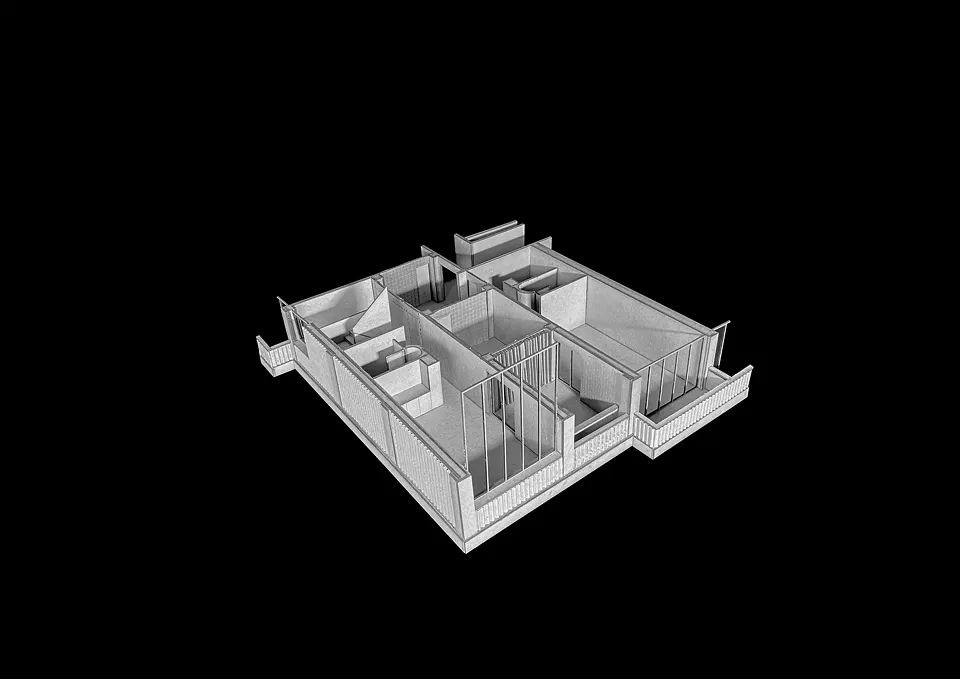

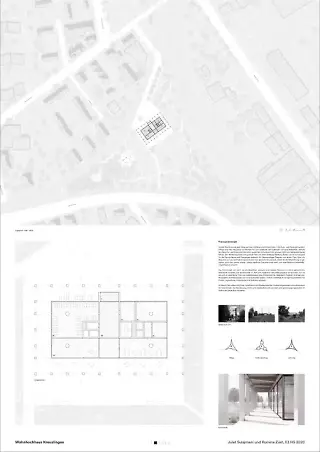

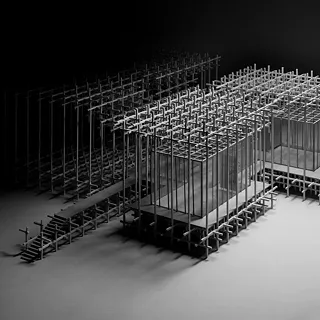

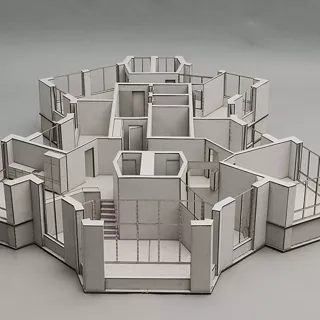

Es wurde eine 53 m² grosse Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung entwickelt. Diese erstreckt sich über einen zwei geschossigen Wohnraum, welcher dem Bewohner ein grosszügiges Wohngefühl bietet. Die Wohnung wird einseitig belichtet und verfügt über zwei weitere Öffnungen, damit man auf die Terrasse gelangt und der obenliegende Schlafraum gelüftet werden kann. Das grosse Fenster im Wohnraum bringt viel Licht in die beiden Geschosse. Ebenfalls bringt die Sonne eine grosse Wärmeeinstrahlung im Winter. An den Wohnraum gliedert sich eine zweigeschossige Gemeinschaftsloggia, welche jeweils von zwei nebeneinanderliegenden Wohnungen genutzt werden kann. Die fest eingebauten Möbel sollen die einzelnen Räume gliedern. Einzelne Wände oder Möbel werden durch Rundungen gezielt akzentuiert. Über dem gesamten Grundriss liegt ein vertikales und horizontales Raster, welches die Lasten über quadratische Stützen abträgt. Diese zeichnen sich im Innen- oder Aussenraum ab. Die nichttragenden Wände zwischen den Stützen dienen der Raumbildung. Aus dem Grundmodul wurden weitere Wohnungstypen entwickelt. Durch das Addieren von Gemeinschaftsräumen zwischen den Wohnungen entstanden Gemeinschaftsloggien, die zweiseitig betreten werden können. Das Stapelungsprinzip des Gebäudes wurde auf eine Dreierwiederholung festgelegt. So konnten unterschiedliche Grundrisse zusammengefügt werden und es entstand ein Wechselspiel in der Fassade. Der Gesamtgrundriss entsteht durch das Spiegeln der einen Gebäudehälfte.

Projektierung

Haustechnik: Ein Fernwärmeanschluss an das Wohnhochhaus liefert die Wärme für das Warmwasser und die Heizung. Die Wohnungen werden über ein Kombinationssystem von Bodenheizung und Radiatoren mit Wärme versorgt. Durch dessen Einsatz wird eine Kondensatbildung an den Grossverglasungen verhindert. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert Strom für das gesamte Gebäude. Die überschüssige Energie wird in einem Wasserstofftank gespeichert und im Winter wieder genutzt. Den restlichen Elektrizitätsbedarf deckt das örtliche Stromnetz ab.

Bauphysik: Bei der hinterlüfteten Aussenfassade wird die ökologische Steinwolldämmung mit unterhaltsarmen Betonelementen geschützt. Für die Produktion der Betonelemente soll möglichst reziklierter Beton verwendet werden. Die Betonmasse dient dabei als Wärmespeicher. Dieser nimmt tagsüber die Wärme auf und gibt sie zeitversetzt in den kühlen Nachtstunden wieder ab. Zwei unserer vier Fassaden sind von sehr grossen Fensterflächen geprägt. Um einer sommerlichen Überhitzung im Innern vorzubeugen, befinden sich über den Fenstern Balkone, welche im Sommer durch den steilen Sonnenwinkel einen Grossteil der Sonnenstrahlen abhalten. Im Winter, wenn die Sonne tiefer steht, gelangen die Strahlen aber in das Gebäudeinnere und führen somit, zu einer Heizreduktion.

Next Generation Projekt eingereicht für den Arc Award 2022 von: Romina Züst und Julet Sulajmani, OST- Ostschweizer Fachhochschule