Aperçu du travail et de la philosophie de la Ressourcerie concernant l'architecture du réemploi

Ancienne brasserie du Cardinal à Fribourg, aujourd’hui reconvertie en quartier d’innovation. Le site de bluefactory s’étend comme un laboratoire urbain où se côtoient architecture, écologie, recherche, économie circulaire et pratiques citoyennes. C’est ici, à deux pas de la gare, dans un bâtiment d’apparence industrielle en bord de voie ferrée, que La Ressourcerie a trouvé refuge. L’entrepôt ne porte pas d’enseigne. On entre à l’aveugle, à travers des portes de service ou latérales, ouvertes ou closes selon les allées et venues du jour. Et puis, une fois à l’intérieur, tout bascule.

L’équipe de la Ressourcerie, lauréate du prix FAS 2023; une distinction qui récompense les démarches novatrices en architecture. | Photo: Francesco Ragusa

Une lumière verticale tombe des verrières. Le regard se pose sur un mur de portes, des piles de radiateurs, des sanitaires à la céramique blanchie, des planches de bois usées mais triées, classées et empilées avec soin. Chaque chose est là, disponible, mais provisoire. Comme si la matière retenait son souffle. Il y a quelque chose de calme et de suspendu, presque cérémonial, dans cet entrepôt: tout y est en attente d’un nouveau récit. C’est ici que se tient La Ressourcerie, projet fragile et déterminé, né d’un refus de gaspiller et d’un désir puissant de faire autrement. Rien ici n’est neuf. Et pourtant, rien n’est dénué de valeur.

Fondée en 2021, concrétisée en 2022 par un groupe de bénévoles – architectes, artisan·e·s, militant·e·s, tra-vailleur·euse·s du social –, la Ressourcerie est née de l’intuition partagée que chaque bâtiment promis à la démolition, est conteneur de potentiel materiel, de ressources oubliées, ou, peut-être, peu visibles. L’ambition est loin de celle de créer une déchèterie améliorée ou une brocante chic. Il s’agit d’inventer, depuis le terrain, une chaîne de soins et de gestes, capables de démonter plutôt que démolir, de classer, de stocker, de faire circuler les matériaux comme éléments actifs et dynamiques.

À l’époque, aucune structure de ce type n’existait à Fribourg. Il a fallu imaginer le projet, trouver un lieu, des outils, des véhicules, un langage commun. Mais surtout, retrouver le geste oublié du «démonter sans casser». Extraire un évier sans le fendre, une fenêtre sans briser la vitre, retirer un faux-plafond sans qu’il s’effrite; ce sont ces gestes-là qui fondent et distinguent la Ressourcerie.

Sensibiliser, stocker, valoriser

Le travail commence avant la destruction, dans l’intervalle fragile où un bâtiment est encore debout mais déjà promis à l’oubli. L’équipe intervient en amont des démolitions, à même les chantiers. Il faut anticiper l’effacement, se glisser dans les interstices du calendrier de la construction, avant que les machines arrivent, que les cloisons soient arrachées, que les gravats ne couvrent tout. Ce travail est méthodique, silencieux, minutieux. Un contretemps dans une industrie de l’accélération.

Ce que La Ressourcerie apporte, c’est une vision d’ensemble du réemploi, qui couvre l’ensemble du spectre des phases de prestation, depuis la faisabilité jusqu’à l’exécution. Avant même de démonter, elle réfléchit avec les architectes et les maîtres d’ouvrage à un plan d’action stratégique: identifier les potentiels du lieu, anticiper les usages futurs, cartographier les enjeux locaux. Une fois ce cadre défini, on passe à l’inventaire précis de la matière réellement extractible. Ensuite, un accompagnement actif est mis en place sur toute la durée du projet: il relie les gestes du démontage aux décisions du futur projet, il assure un fil rouge entre l’avant et l’après, entre ce qu’on retire et ce qu’on réintègre. Ce fil rouge passe par les démontages soignés, la mise en ligne de certains matériaux quand le stockage est impossible, la commercialisation temporaire de pièces spécifique – souvent, les bénéfices retournent au maître d’ouvrage, au projet, à l’équipe initiale.

Cette capacité à opérer sur toutes les temporalités du projet architectural est rare. Elle nécessite une plasticité organisationnelle, mais aussi une vision politique: penser le réemploi comme un écosystème et non comme un simple service. Dès le début, la démarche visait à ne pas limiter le réemploi à ses seuls aspects les plus rentables. Typiquement, le magasin de stockage, c’est un endroit qui, économiquement, fait perte. Mais ça fait partie de l’ensemble. Il y a le démontage, le sourcing, le stockage. C’est un tout. Et la Ressourcerie se veut être capable d’avoir cette vision transversale. C’est cette architecture invisible – tissée de liens, d’accompagnements, de gestes, d’anticipations – qui permet à la Ressourcerie de tenir ensemble toutes les échelles du réemploi. Et cette ambition repose sur trois piliers clairs, perçus comme ses trois axes fondateurs: sensibiliser, stocker et valoriser.

Le premier axe d’approche, celui de la sensibilisation, passe par les échanges informels, les conversations et échanges, mais aussi par des présentations publiques, des cours dans les écoles, des ateliers ouverts à tou·te·s, des workshops dans les quartiers, des journées portes ouvertes, des visites commentées.

L’entrepôt lui-même devient un outil de sensibilisation. Il suffit d’y entrer pour que quelque chose change dans notre perception. Comme le raconte Valerio Sartori, co-fondateur: «Le fait d’exister là, c’est déjà suffisant. Quand les gens se promènent dans l’entrepôt, ils s’arrêtent: ‹Ah, c’est quoi ça?› – ‹Une cuisine industrielle.› – ‹Ah bon? Et ça?› – ‹Toutes les portes d’une école.› Il y a très souvent ce moment de bascule. Un ‹Ah, wow, OK›. Plus on avance, plus on comprend.» Cette prise de conscience est fondamentale. Parce qu’en réalité, il est difficile de se rendre compte, de l’échelle, la quantité, le volume et la diversité des elements sauvegardés; les voir est un outil pédagogique par l’étonnement, qui éduque.

C’est ce même principe qui a guidé le projet du collège du Sacré-Coeur à Estavayer-le-Lac. Le neuf novembre 2024, l’équipe de la Ressourcerie y a organisé une vente sur site dans l’ancienne école, en collaboration avec les architectes du Studio WOW, responsables du projet de transformation. Le but: matérialiser tout ce qui pouvait être sauvé. Une partie de salles du rez-de-chaussée a été transformée en exposition thématique. L’électricité et les luminaires ici, la boiserie là-bas, l’isolation, les fenêtres, les objets mixtes, répartis dans d’autres ailes. Une cartographie matérielle du bâtiment, salle par salle, pièce par pièce. La plupart des visiteur·euse·s connaissaient cette école, y avaient étudié, enseigné ou grandi. On leur montrait ce qu’il y avait réellement dans une école – de manière concrète: des centaines d’objets utiles et fonctionnels. C’est un projet de sensibilisation et d’inclusion de la population fondamental pour la Ressourcerie, car il montre au publique, chargé émotionnellement, qu’un bâtiment, meme en phase de demolition, à toujours quelque chose à offrir.

Le deuxième axe est le stockage, ce qu’on appelle aussi, dans le langage courant; magasin. Un terme trompeur, car il ne s’agit pas d’un magasin au sens classique du commerce. Et surtout, c’est la conséquence physique d’une matière qui aurait été perdue. Et ce qui rend cela possible, c’est la coordination étroite entre stockage et démontage. Sans démontage, pas de matière. Sans compétence dans le démontage, pas de qualité de stock. Les deux vont ensemble, comme une respiration à deux temps.

Le troisième axe est celui de la valorisation, ou de la revente stratégique. Cela peut prendre plusieurs formes. Parfois, ce sont des ventes directes, comme lors des ventes sur site à Estavayer-le-Lac. Parfois, ce sont des projets réalisés par l’équipe à petite ou moyenne échelle: une cuisine réemployée, un espace public refait à neuf à partir d’anciens modules scolaires… D’autres fois, ce sont des collaborations avec des architectes sur des projets plus vastes. La Ressourcerie fournit alors la matière, mais aussi le savoir-faire, les conseils, les relevés techniques, la lecture attentive du stock en lien avec les besoins du projet. Les architectes prennent contact directement avec l’équipe, comme dans le cas d’un bureau ayant repéré le démontage de l’école d’Estavayer-le-Lac. Il a envoyé ses plans et demandé si certaines portes étaient disponibles. L’équipe vérifie alors les dimensions, les orientations (gauche, droite), et veille à ce que, par exemple, les hauteurs soient cohérentes d’un appartement à l’autre – un rôle bien plus actif qu’un simple fournisseur, presque un accompagnement sur mesure. Lorsque la demande est spécifique, l’équipe va creuser davantage, même si tout n’est pas encore entièrement répertorié.

Face à l’augmentation significative des apports de matériaux par rapport aux sorties, une personne a été engagée en avril 2025 dont la mission principale est la commercialisation. Son rôle est de valoriser et vendre activement la matière, en lien avec les projets en cours, les demandes spontanées et les opportunités du stock. Cela marque une évolution importante dans la structuration de l’association, encore largement portée par des bénévoles. Tout cela, cette constellation d’activités, fait du réemploi non pas une spécialité, mais une manière de faire architecture.

Politique du visible

À l’origine, l’équipe de la Ressourcerie est entièrement bénévole, sans profil type ni attentes hiérar-chiques. Le projet repose sur une implication partagée, mouvante, instable parfois, mais toujours précieuse. Pourtant, très vite, les demandes s’intensifient. Les volumes de matériaux augmentent. Les interventions se multiplient. On ne peut plus fonctionner sans structure. Il faut un entrepôt, il faut organiser les inventaires, suivre les stocks, répondre aux sollicitations croissantes, documenter chaque pièce, chaque luminaire, chaque poignée. Il faut rendre visible ce qui circule.

Ce changement d’échelle, à la fois logistique et humain, a marqué un tournant pour l’association. Grâce aux revenus issus des prestations de démontage, des inventaires réalisés pour les maîtres d’ouvrage et de l’accompagnement de projets de réemploi, la Ressourcerie est parvenue à constituer une petite réserve financière. Depuis janvier, huit personnes sont désormais salariées, à des taux variables allant de 10 à 60 pour cent. Cela représente environ 2,7 équivalents plein temps. C’est peu, compte tenu de la masse de travail, mais c’est fondamental. Cela a tout changé. Car maintenant, l’équipe peut planifier, répartir les tâches, tenir un agenda, penser plus loin. Et surtout, elle peut compter sur des personnes engaées et rémunérées. Une forme de stabilité s’installe, sans perdre l’élan collectif des débuts.

Ce choix de salarier les membres de l’équipe s’inscrit dans une logique politique assumée. À la Ressourcerie, tous les salaires sont égaux, quel que soit le poste. Qu’on soit en phase de démontage sur un chantier ou en phase de planification depuis le bureau, la rémunération est la même. Ce n’est pas symbolique, c’est une revendication structurelle. «C’était une volonté de base», explique Valerio. «On a choisi la forme associative parce qu’elle correspond à nos valeurs. Et on a décidé que les premières personnes rémunérées seraient celles qui démontent. C’est un peu à contre-courant. D’habitude, on privilégie ceux qui parlent, qui présentent, qui représentent. Nous, on s’est dit: sans la matière, on n’existe pas».

La Ressourcerie s’engage aussi sur le plan social, en organisant des événements ouverts, participatifs et pédagogiques. Au-delà du réemploi des matériaux, elle crée des espaces de rencontre et de transmission oû se partagent savoir-faire et idées. | Photos © La Ressourcerie

Deux lieux, deux échelles

Le cœur du site est l’entrepôt de 800 m² décrit ci-dessus. 180 m² d’espace logistique sont également disponibles à proximité des voies ferrées. Et ce n’est pas tout. En parallèle de cet entrepôt technique, un second lieu rouvrira ses portes le 6 septembre 2025 à la Poya, ancienne caserne militaire située au cœur de Fribourg. La Ressourcerie occupera une partie des anciennes halles qui deviendra une véritable «vitrine du réemploi» de 450 mètres carrés. Ce bâtiment, désormais propriété du canton, est loué pour accueillir le public deux jours par semaine: le jeudi et le samedi.

Là, tout est pensé pour l’accueil, la pédagogie, la transmission. Les visiteur·e·s y trouveront une sélection d’échantillons de matériaux et des postes de travail partagés pour le bois et le métal, en lien avec les associations – se situant elles aussi dans les espaces à disposition à la Poya. On pourra y acheter un objet, mais aussi le transformer sur place; ce qui rentre parfaitement dans cette logique d’économie circulaire, l’achat direct de la matière sur le site et on réemploi.

Ce lieu est stratégique. Il permet d’ouvrir le projet, de l’ancrer dans la vision populaire, de montrer ce que contient un stock ainsi que de donner forme aux gestes du réemploi. C’est une porte d’entrée sensible dans une pratique encore trop souvent perçue comme marginale, complexe et abstraite. Ici, tout est visible et palpable, ce qui permet une compréhension des processus. Le lieu se veut inclusif et répondant aux questionnements de la population, il sort des simples attentes architecturales et devient un lieu chargé socialement. La Poya n’est pas simplement un autre lieu. C’est l’autre échelle du projet. Elle complète l’entrepôt sans le remplacer; l’entrepôt de l’ancienne brasserie du Cardinal maintient son role de stockage des volumes encombrants, techniques, lourds, liés aux projets d’ampleur alors que celui de La Poya devient un lieu d’ouverture, de circulation et de transformation directe.

La complexe dualité d’entrepôt et vitrine rend visible toute la chaîne de valeur du réemploi: extraction, documentation, stockage, redistribution, transformation. Elle permet aussi d’intégrer d’autres partenaires, d’inventer des formats publics et d’ouvrir la matière au quotidien.

La Ressourcerie mise aussi beaucoup sur son lien à la formation et l’education qui est fondamental, travaillant étroitement avec l’HEIA, l’école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. Depuis deux ans, tous les étudiant·e·s de première année – ingénieur·e·s comme architectes – passent au moins une fois par la Ressourcerie. L’école organise des modules de sensibilisation à la durabilité, et l’un d’eux se déroule dans les locaux de la Ressourcerie. «Ils viennent ici physiquement, avant même de commencer leurs études», précise Valerio. Lui-même enseigne en master, où il travaille sur les thématiques du transitoire, du réemploi et de la construction. Le lien est organique, permanent. Des ateliers de deuxième et troisième année s’approvisionnent parfois ici. Les étudiant·e·s viennent chercher de la matière pour leurs projets. C’est une pédagogie incarnée, directe.

Politiques publiques et réglementations

Depuis peu, des services publics – de l’environnement, des bâtiments, de la durabilité – sont venus visiter, observer, poser des questions. Ce tournant s’inscrit dans une évolution plus large des cadres réglementaires. Les normes techniques, longtemps sourdes à la question du réemploi, commencent à changer de ton. Le signal est encore timide, mais il existe. Certaines normes SIA introduisent désormais la question du réemploi de matériaux. Ces textes, même s’ils ne fixent pas encore des obligations fortes, marquent une avancée. Leur simple présence dans les labels, les grilles d’évaluation ou les indicateurs crée un effet d’entraînement.

Car ces normes, pour les investisseurs et les maîtres d’ouvrage, deviennent un levier. Une forme de caution, une manière de rendre visible, et donc pensable, ce qui était jusque-là marginal. Paradoxalement, c’est peut-être par cette voie institutionnelle, normative, que le réemploi pourra se généraliser. La logique est celle du compromis: inscrire dans les textes ce qui émerge sur les chantiers.

En parallèle, les contraintes économiques et environnementales s’intensifient. Tensions sur les chaînes d’approvisionnement, explosion du coût des matières premières, crise du logement, et surtout: horizon carbone. Plusieurs cantons suisses visent la neutralité carbone d’ici 2040, bien que l’on parle généralement de 2050. À l’échelle de la construction, c’est demain. Et cela change tout. La démolition massive devient un luxe obsolète. Non seulement moralement discutable, mais réglementairement impossible. Ce n’est plus une option. C’est une contrainte.

C’est dans ce contexte que le réemploi cesse d’être une alternative pour devenir une évidence. Une réponse aux urgences d’aujourd’hui, mais aussi aux conditions futures de la construction. La norme SIA 390/1, parue en février 2025, entérine cette mutation. Elle remplace le cahier technique SIA 2040 de 2017 et propose désormais un cadre clair pour effectuer un bilan des gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment. L’objectif: aligner les pratiques constructives avec les engagements climatiques de la Suisse et de l’Accord de Paris. Dans ce nouveau cadre, les émissions de GES deviennent l’unité de mesure principale – tandis que l’énergie primaire non renouvelable n’est indiquée qu’à titre secondaire.

La norme SIA 430, quant à elle, marque un tournant décisif dans la gestion des déchets de chantier. Si l’ancienne recommandation de 1993 identifiait déjà l’importance d’une approche circulaire, la version révisée de 2023 – SIA 430:2023, Limitation et gestion des déchets de chantier – en fait un objectif central. La réduction des déchets, leur tri, leur valorisation, sont désormais traités non comme des bonnes pratiques volontaires mais comme des impératifs normatifs. C’est dans cet écosystème réglementaire que des structures comme La Ressourcerie prennent sens.

L’économie de la Ressourcerie est celle du soin, une manière de travailler avec attention et patience. Il s’agit d’une politique matérielle du temps long, à rebours des logiques industrielles de rendement. Un contre-modèle qui suppose un soutien public et une reconnaissance politique.

Cette reconnaissance a commencé à poindre; en 2023, La Ressourcerie a reçu le prix FAS (Fédération des architectes suisses), une distinction qui salue l’innovation et la pertinence sociale de leurs pratiques. Une récompense symbolique mais aussi stratégique: elle inscrit le travail du collectif dans un paysage professionnel et institutionnel qui, lentement, commence à changer de paradigme.

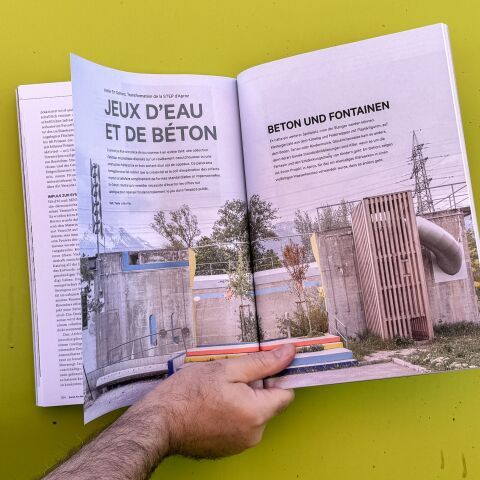

Extension de la manufacture de Lausanne, en collaboration avec TRIBU Architecture et l’équipe de 2401 | Photo © TRIBU architecture

Un monde de possibilités

À La Ressourcerie, les projets naissent toujours d’une attention au contexte, à ce qui est là – un bâtiment promis à la démolition, un espace vide, un matériau sauvé. Certains projets sont initiés et réalisés en interne, directement sur le site de Fribourg: installations, mobiliers, scénographies. Ils permettent d’explorer à petite échelle les potentialités du réemploi. On y expérimente des formes légères et adaptables, comme «La Tablançoire» ou «La Fusée Bleue», conçues avec des matériaux de récupération.

En parallèle, La Ressourcerie participe à des projets menés avec des partenaires extérieurs – architectes ou collectivités – comme en témoigne sa collaboration avec Tribu architecture pour le projet d’extension de La Manufacture, Haute école des arts de la scène à Lausanne, comprenant un studio de danse et de théâtre.

Dans ce projet exemplaire de construction circulaire, La Ressourcerie joue un rôle central en fournissant des matériaux issus du réemploi, notamment des profilés métalliques provenant du démontage d’un ancien hangar industriel. Ces éléments ont été soigneusement sélectionnés, contrôlés et intégrés dans la conception de la nouvelle structure par les ingénieur·e·s de 2401, en étroite coordination avec La Ressourcerie. L’ossature métallique du bâtiment – une charpente de 15 x 18 x 9 metres – comprend jusqu’à près de 80 pour cent de matériaux réemployés, dont des HEA 240 et des IPE 140, démontrant ainsi la faisabilité technique et structurelle d’un projet d’envergure basé sur la réutilisation. Cette collaboration marque une étape importante dans la reconnaissance du réemploi comme pratique crédible, soutenue par des structures comme La Ressourcerie, qui agit ici comme un véritable pont entre ressources existantes et architecture contemporaine.Ces deux types de projets – internes et externes – témoignent d’un engagement à la fois pratique et politique: faire du réemploi un levier concret de transformation des manières de construire, d’habiter et de penser le territoire.

Commandez votre exemplaire ici.