Hortus de Herzog & de Meuron à Allschwil est radicalement durable

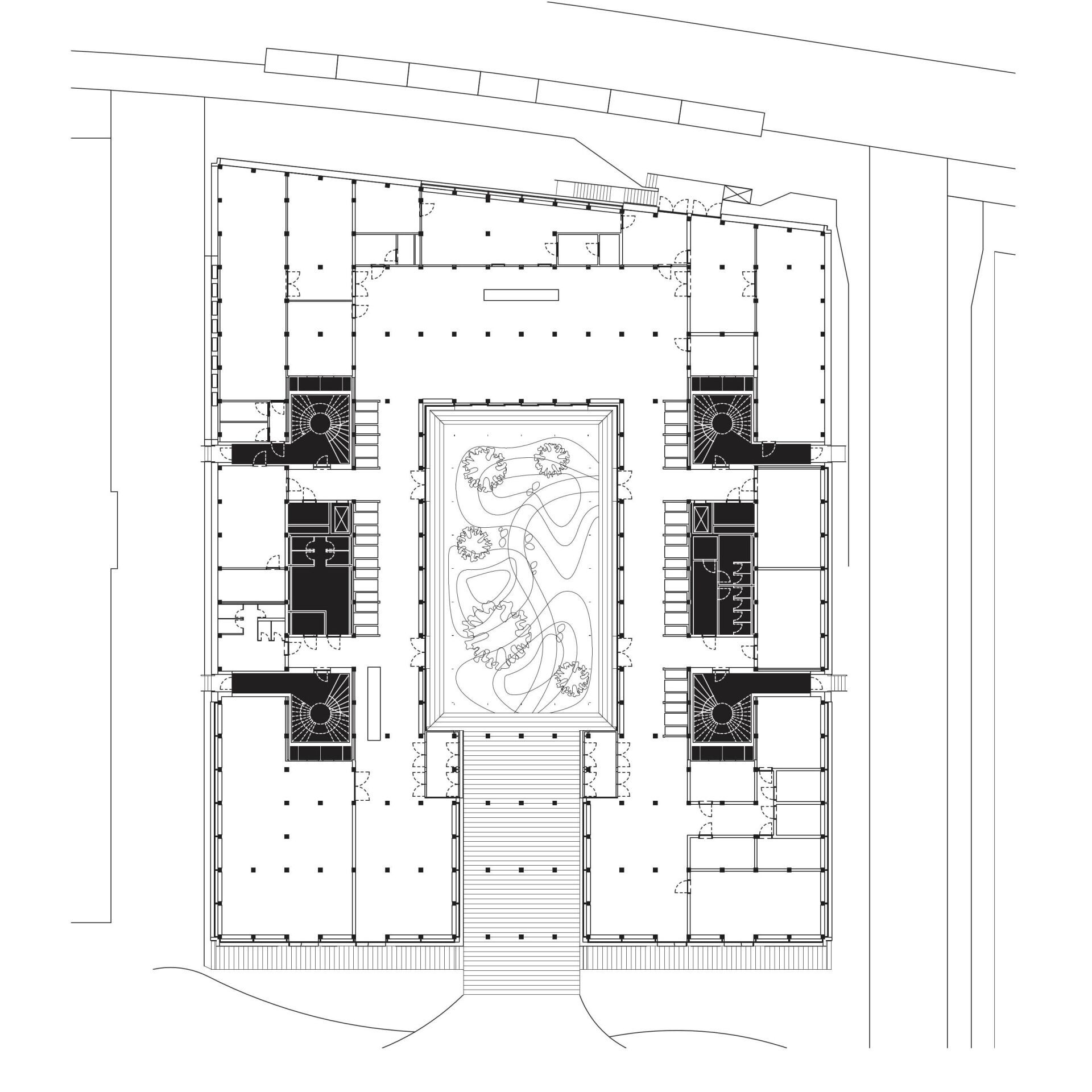

Quel résultat obtient-on lorsque l’évaluation de la durabilité devient un principe de conception architecturale à part entière? Situé à Allschwil et dernier né des bâtiments de bureaux signés Herzog & de Meuron, Hortus formule une réponse à cette question. La construction réversible (donc déconstructible) de bois, de terre et de cellulose et son jardin en symbiose avec l’architecture, convainc par sa structure «respirante», son atmosphère vivifiante, et établit de nouveaux standards pour la construction de bureaux.

Photo: Maris Mezulis

Le jour suivant son inauguration le 19 juin 2025, une grande effervescence s’est emparée d’Hortus alors que s’installe la première entreprise dans le bâtiment d’activités tertiaires. L’excitation est en partie due au fait que les attentes sont élevées vis-à-vis d’un bâtiment attendu comme exemplaire en matière de construction durable, et ce avant même sa livraison. Les surfaces réparties sur cinq étages, entièrement louées avant même livraison, offrent environ 600 places de travail destinées à des start-ups et à des entreprises de la tech.

Hortus n’est pas une pièce isolée puisqu’il se trouve au coeur du Switzerland Innovation Park, un pôle de recherche en devenir. Malgré la poussière qui balaye le site encore en chantier, on devine déjà l’ordre qui le régira une fois terminé: avec l’Institut tropical et de santé publique (TPH), le Grid-Campus qui héberge le siège principal du Switzerland Innovation Park (SIP), et l’Innovation Garage, un hybride entre un parking et des locaux de co-working de l’Université de Bâle, les têtes de pont du quartier des sciences de la vie qui proposera à terme 75 000 mètres carrés sont déjà solidement ancrées et forment à proximité directe d’Hortus un puissant centre névralgique.

La livraison d’Hortus – House of Research, Technology, Utopia and Sustainability – est un jalon important du développement du site de Bachgraben dont la valeur est estimée à près de 350 millions de Francs. Il est le plus récent de quatre projets aux acronymes accrocheurs réalisés par le promoteur immobilier saint-gallois SENN en collaboration avec les architectes bâlois Herzog & de Meuron et les ingénieurs de ZPF sur ce terrain situé en périphérie bâloise.

Si seulement quelques pas séparent Hortus de l’Actelion Business Center, plus d’une décennie s’est écoulée depuis qu’Herzog & de Meuron livraient en 2010 ce qui constituait alors la première pierre d’un site encore très hétérogène. Le bâtiment expressif – également connu sous le nom de «Mikado» en raison de sa structure porteuse marquante – siège du groupe de biotechnologie éponyme, a joué le rôle de catalyseur pour le développement du Bachgraben en un site dédié aux sciences de la vie.

Situé à la limite ville-campagne, le site tel qu’il apparaît aujourd’hui est le résultat d’un plan directeur élaboré par Burckhardt + Partner entre 2011 et 2013 sur mandat du propriétaire du terrain, le Bürgerspital Basel – une entreprise à but social. Le Switzerland Innovation Park relie les sites bâlois renommés existants autour de Roche, Novartis et l’université aux instituts de recherche situés à Bachgraben, près d’Allschwil, en comblant le vide à la frontière entre la ville et le canton.

L’infrastructure en cours de réalisation offre des conditions (de laboratoire urbain) idéales pour l’expérience de durabilité qu’est Hortus: les parcelles constructibles sont alignées le long d’une voie verte centrale et seront desservies à l’avenir par des cheminements piétons, des pistes cyclables et des espaces non-bâtis collectifs. Situé au centre, le Main Campus qui occupe à lui seul quatre parcelles, est également signé Herzog & de Meuron. Les parcelles se partagent les infrastructures, parmi lesquelles un réseau de géothermie et d’énergie. Le déplacement du trafic automobile vers la périphérie du site – dans deux garages en surface – en constitue peut-être la mesure la plus décisive.

Coupe | Plan: Herzog & de Meuron

Bois, terre et vieux papier

Gourmande en surface et en énergie, la typologie classique de bureaux est aujourd’hui plus que jamais remise en question. L’inertie souvent paralysante des processus de construction conventionnels est partout synonyme de boîtes béton-acier-verre anonymes et répétitives, parfois déjà vacantes quelques années après leur mise en service. Les «Objectifs de performance énergétique SIA 2040» évoquent d’ailleurs la quantité d’énergie nécessaire et les quantités de CO2 émises pour leur construction et leur exploitation. Soixante années d’exploitation sont en moyenne nécessaires pour qu’un bâtiment de ce type compense son coût en termes d’énergie grise – une durée difficilement justifiable compte tenu de l’aggravation de la crise climatique. Et cela sans tenir compte du fait que la conception du travail au bureau a elle aussi évolué et pose de nouvelles exigences en termes de spatialité et de flexibilité, d’ailleurs accentuées par la pandémie COVID-19.

Mais comment envisager des espaces du travail tournés vers l’avenir et ayant un faible impact écologique sur cinq étages et 10 000 mètres carrés de surface? À la demande de SENN, à la fois maître d’ouvrage et planificateur général, le programme spatial n’est pas à l’origine du projet comme c’est habituellement le cas. L’objectif premier était de réaliser un immeuble de bureaux dont la «radicale durabilité» devait être quantifiable et vérifiable. Un amortissement de la quantité d’énergie grise nécessaire à la construction et à l’exploitation en l’espace d’une génération et une utilisation de matériaux de construction renouvelables et respectueux des ressources – telles étaient les directives.

Grâce à un surplus de production d’énergie, Hortus devrait être en mesure d’amortir son empreinte énergétique grise au cours des 31 prochaines années. Le bâtiment ne ressemble pas pour autant à un «hangar décoré» affichant ostensiblement ses performances écologiques. Au lieu de cela, il joue – à l’extérieur comme dans la cour intérieure – de contrastes visuels, de profondeur et de stratification. La structure primaire en bois du volume compact est difficilement perceptible de l’extérieur, cachée derrière 5000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques disposés comme des bandes noires homogènes entourant le bâtiment. Leur couleur sombre n’est pas seulement un parti esthétique, elle augmente également le rendement énergétique des panneaux. Ces bandes productrices d’électricité alternent avec des bandeaux vitrés réduits au strict nécessaire afin de minimiser les pertes d’énergie. Les cadres blancs, la protection solaire et les détails soignés des angles créent des contrepoints rythmiques, structurent et organisent l’ensemble. Hortus s’intègre ainsi presque naturellement dans un environnement dominé par le béton et le verre, affirmant sa présence par son expression volontairement retenue mais puissante.

Architecture délivrée de béton

L’aspect le plus intéressant du projet Hortus reste cependant le processus de travail qui a mené à sa réalisation: en collaboration avec les ingénieurs de ZPF, les architectes ont profité des directives énoncées par SENN pour mener une phase d’initiation de sept mois. Les objectifs de durabilité ont été fixés sous forme de valeurs limites et les éléments de construction ont été évalués et définis à l’aide d’un outil développé par les ingénieurs eux-mêmes, avant même que soient faites les analyses du site, ou que le cubage et les plans d’étages soient fixés. Une fois ces données acquises, le type constructif et la volumétrie du bâtiment ont pu être déterminés, menant au renoncement complet du béton – donc aux sous-sols ou aux planchers massifs en béton – responsable à lui seul d’environ 50 pour cent des émissions de CO2 dans les bâtiments publics.

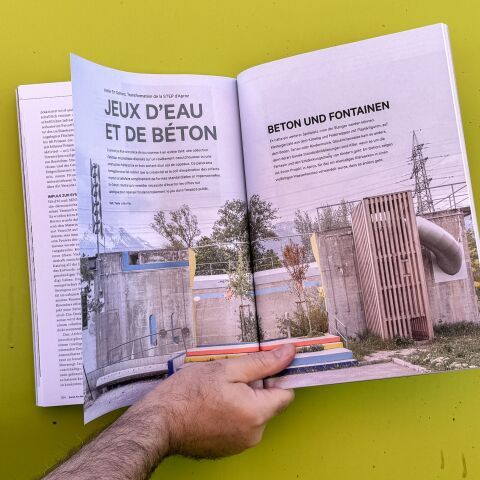

Le béton reste le matériau le plus utilisé dans le secteur suisse de la construction et représente près de 70 pour cent de la masse bâtie annuellement – en particulier pour la construction conventionnelle de bâtiments d’activités et de bureaux, ce que l’on peut voir et ressentir dans les zones urbanisées. Le Switzerland Innovation Park confirme d’ailleurs ces chiffres. Malgré les efforts consentis pour trouver des recettes de béton plus efficaces en termes de consommation de matériaux et plus respectueuses de l’environnement, et au-delà de l’argument de la durabilité, le bilan écologique du béton reste problématique en raison des émissions élevées de CO2 liées à son utilisation.

Seuls quelques projets isolés en Suisse montrent que la construction de bâtiments peut désormais se contenter d’une part de béton nettement réduite, à l’image de la tour de logements H1 de Roger Boltshauser à Regensdorf – lire à ce sujet l’article qui lui est consacrée dans ce numéro – un bâtiment hybride en bois dont seuls les éléments de dalles et les fondations sont en béton. Hortus s’inscrit dans cette lignée et milite pour un changement devenu urgent, allant encore plus loin en misant sur des fondations ponctuelles pour accueillir la structure porteuse en bois. Une mesure radicale réduisant à un minimum l’emploi du béton dans un bâtiment public de grandes dimensions.

L’équipe de planification interdisciplinaire a également développé des éléments de planchers d’un nouveau genre en collaboration avec Martin Rauch, spécialiste du pisé et de la construction en terre, et son entreprise Lehm Ton Erde. Au cours des 40 ans d’expérimentation avec ce matériau de construction, Rauch a notamment collaboré avec Herzog & de Meuron pour la maison des plantes de Ricola, réalisée à Laufen en 2014. À Allschwil, le système de plafond composé de poutres en bois massif supportant des voûtes de terre mécaniquement comprimée est devenu le point de départ de l’ensemble du processus de conception. Ce faisant, la planification spécialisée s’est dès le début vue accorder un poids tout aussi important que la planification générale – un changement de mentalité dans la pratique architecturale.Si la construction bois-terre est propre au bâti vernaculaire, le plafond développé à base de terre comprimée et de bois massif est une innovation intéressante en raison de son potentiel de production en série. La masse thermique de la terre comprimée participe à stabiliser le climat intérieur, régule l’humidité de l’air et contribue à l’isolation acoustique. La terre, l’un des plus anciens matériaux de construction de l’humanité avec le bois, avait largement disparu du discours architectural depuis le XVIIIème siècle – supplantée par le béton, l’acier et autres standards industriels – et ses potentiels de matériau de construction régional et écologique n’ont été redécouverts qu’au cours des années 1980.

Ce principe constructif est complété par l’utilisation de matériaux recyclés et/ou géosourcés: isolation en cellulose, éléments de façade en PET recyclé et dalles de pierre réutilisées initialement prévues comme revêtement de sol. Et même si ces dernières ont finalement été remplacées par du parquet, le choix initial illustre bien l’exigence de conception placée au-dessus de toutes les difficultés. Seul l’escalier sculptural a dû être réalisé en acier pour des raisons de sécurité incendie, d’un acier noir non affiné, certes plus sensible à la rouille, mais nettement moins gourmand en énergie à la production.

Les étages de bureaux doivent stimuler la collaboration et l’échange. Si nécessaire, ils peuvent être divisés en unités plus petites. | Photo: Maris Mezulis

Design for Disassembly

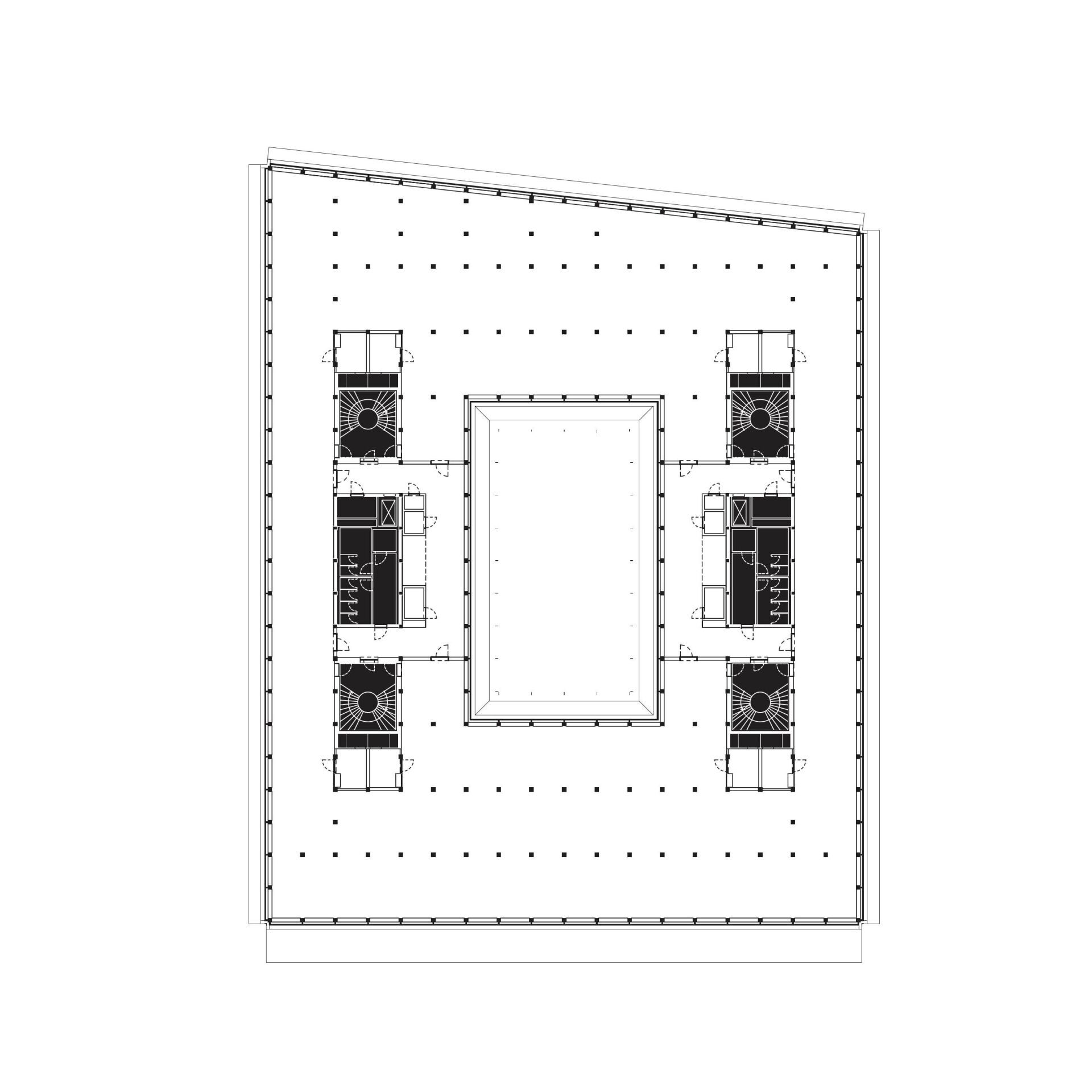

Si le bois est omniprésent à l’intérieur, quelques détails volontairement introduits par les architectes contestent cette domination, comme les suspensions à l’apparence industrielle très sobre. Les poteaux en BLC d’hêtre et d’épicéa sont placés sur une trame dense de 2,8 par 5,6 mètres dictée par les dimensions des éléments de plafond qui reposent sur les piliers sans système de fixation. On leur a préféré des assemblages en bois traditionnels qui permettent un démontage ultérieur des éléments. Géométrie, masse et précision du système font tenir l’ensemble, dans une approche propre au «Design for Disassembly». Bâle se trouvant dans une zone sismique active, quelques assemblages ont pourtant dû être renforcé avec des entretoises en hêtre collé.

Suivant le principe «Cradle to Cradle», tous les éléments de construction utilisés pour Hortus ont été répertoriés en vue de leur réutilisation ou de leur biodégradation. Le bois est issu de la sylviculture régionale et la terre a directement été livrée depuis une excavation voisine. Les éléments de plafond voûtés ont été préfabriqués dans une usine établie provisoirement sur le site où ont également été réalisés les séries de tests nécessaires à leur certification: résistance au feu, insonorisation et stabilité statique.

Livré n’est pourtant pas synonyme d’achevé. Des capteurs intégrés dans les lampes collectent en permanence des données sur l’efficacité énergétique et le climat intérieur, afin de nourrir d’une part des recherches continues et permettre d’autre part de vérifier les calculs et hypothèses de départ. Et tout cela sans conduites ouvertes, sans écrans: la technique reste invisible.

L’atrium est une oasis de verdure qui fait la transition avec les espaces du rez-de-chaussée – un foyer avec un bar à café et des niches pour s’asseoir, le restaurant et le gymnase. | Photo: Maris Mezulis

Confort climatique ambiant

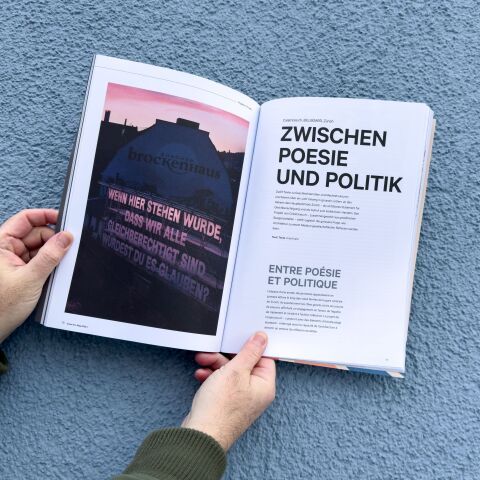

L’idée de circularité et de processus est également présente dans la conception du jardin signé Piet Oudolf au cœur d’Hortus. Le paysagiste néerlandais est notamment connu pour l’ambiance marquée de ses jardins et parcs en contexte urbain, à l’image du parc post-industriel de la High-Line à New York. Aujourd’hui considéré comme une icône de l’architecture paysagère contemporaine, Oudolf a réalisé en Europe les jardins du Vitra Campus ainsi que celui du Serpentine Pavilion de Peter Zumthor, à Londres en 2011. Un hortus conclusus contemplatif auquel le jardin d’Hortus rend discrètement hommage.

Un sentiment de vacances s’empare du visiteur qui pénètre dans la cour végétalisée. Les contrastes marqués des façades qui la définissent sont moins visibles, comme atténués et absorbés par la matérialité du revêtement en bois. Au travers du vitrage des fenêtres, on perçoit les surfaces en bois clair de l’intérieur qui participent à la mise en scène des plantes verdoyantes du jardin. Avec sa topographie, des éléments horizontaux et verticaux, des textures et des cycles naturels pouvant être expérimentés directement, le jardin est pensé à la fois dans l’espace et dans le temps. La palette caractéristique d’herbes, d’arbustes, de vivaces et de sujets isolés a permis à Oudolf de faire d’un paysage de gravier et de pierre légèrement vallonné un lieu de détente qui convoque les sens et contribue non seulement à la biodiversité, mais aussi à la symbiose entre architecture et paysage. La lumière et le microclimat propres au jardin évoluent en fonction de l’état du feuillage, de la coloration et de la position du soleil, et avec eux évolue aussi la perception que l’on a de l’espace, extérieur comme intérieur d’ailleurs. Liserons chinois, mini-kiwis, vignes vierges auto-grimpantes et glycines – toutes des plantes à croissance rapide – s’élancent vers le ciel grâce aux câbles en acier qui servent de tuteurs. Renforcées par les reflets dans le vitrage, toutes ces différentes nuances de vert enveloppent la véranda à la manière d’un rideau léger, créant une atmosphère étonnamment intime, presque romantique.

Plus prosaïquement, le jardin – une surface vide de 15 x 25 mètres au centre du bâtiment – doit son existence au besoin de lumière et d’aération naturelles réclamé par un bâtiment d’environ 50 mètres de profondeur. La création d’un jardin a en outre permis de résoudre la gestion des eaux de pluie. Au lieu d’un biotope artificiel avec des zones humides et d’autres à humidité variable on a finalement opté pour une citerne: elle recueille l’eau de pluie dans le lit de gravier et alimente ainsi les plantes, tout en servant de ressource dans le bâtiment, par exemple pour les chasses d’eau.C’est également dans le jardin, que la position surélevée d’Hortus est la plus visible. Au pied des façades, une véranda en bois flotte au-dessus du lit de gravier. Elle est protégée des intempéries par le contre-cœur du premier étage façonné comme une toiture inclinée qui donne à l’ensemble une allure pavillonnaire renforcée par le mobilier réparti librement au rez-de-chaussée. La couche d’air en dessous du bâtiment sert de tampon thermique – rafraîchissant en été, réchauffant en hiver, et joue un rôle de régulateur thermique en plus de la géothermie.

Certaines zones des étages de bureaux sont partagées: À chaque niveau, il y a des espaces communs et des kitchenettes. | Photo: Maris Mezulis

Monde du travail contemporain

Hortus n’est pas seulement un laboratoire de nouveaux standards de durabilité, il est aussi un plaidoyer pour un nouvel environnement de travail mettant le bien-être des usager·ère·s au centre. Lors de la visite de l’ouvrage, Jacques Herzog avançait d’ailleurs l’idée que seuls les bâtiments dans lesquels les usager·ère·s se sentent à l’aise sont véritablement durables. Le bois et la terre ne sont pas seulement bénéfiques au climat avec un grand C, ils favorisent aussi un climat intérieur sensiblement différent – plus chaud, plus doux et plus enveloppant. Grâce à sa surface poreuse, la terre régule l’humidité de l’air à l’intérieur et la maintient à un niveau constant de 40 à 60 pourcents. Consulté sur ce point, un expert médical a confirmé que la structure poreuse de la terre peut créer un habitat pour un microbiome favorable à la santé.

Hortus ne laisse pas de place aux espaces stériles propres à l’architecture des années 1950 et 60. Et cette tendance se reflète aussi dans les détails. Les fenêtres basculantes à commande manuelle rappellent les bâtiments scolaires et des hôpitaux, à l’époque où l’hygiène était un objectif prioritaire et que l’on voulait faire entrer la lumière et l’air dans les constructions. Le dispositif permet une aération par courant d’air de chaque pièce et participe ainsi au processus de purification de l’air intérieur. Un système de ventilation à déplacement d’air a cependant été mis en place en raison des nuisances sonores liées à la présence de l’EuroAirport dans les environs.

Face aux nouvelles tendances du monde du travail, les architectes de H & d M ont proposé un concept ayant déjà fait ses preuves dans la construction de logements, aussi en matière de rentabilité: une infrastructure commune partagée et des surfaces privées réduites au minimum. Concrètement et dans le cas d’Hortus: les surfaces en location ne représentent volontairement que 70 à 80 pourcents de l’ensemble. Les jours où le taux de présence des utilisateur·rice·s est élevé, on peut alors activer le rez-de-chaussée qui offre alors des places de travail flexibles, des niches avec assises et des espaces communs. Les kitchenettes, les salles de conférence et le jardin sont partagés. Le rez-de-chaussée, qui comprend des places de travail, des espaces de restauration, une salle de fitness et des salles de séminaire louables à l’heure, est en outre accessible au public via la véranda.

Le rez-de-chaussée et le jardin dans la cour se veulent accueillants et ouverts au public pour des visites spontanées. | Photo: Maris Mezulis

Impulsion pour un changement

Dans le cas d’Hortus, H & d M et SENN ont subordonné les considérations économiques au profit du bon sens écologique. En d’autres termes, aucune ressource n’a été gaspillée. Hortus a été développé à partir de la construction et des matériaux – en renonçant à ce qui est nocif, en utilisant ce dont on a vraiment besoin. Ce processus de tri et de réduction a aussi permis de mettre en valeur un certain nombre de points parfois oubliés, à savoir combien le savoir-faire, l’expertise et les idées nouvelles sont importants. C’est peut-être pour cette raison que le projet ressemble à un catalogue impressionnant de critères qui, au cours du processus de conception et de construction, sont devenus des projets partiels presque autonomes, à l’image du développement d’outils d’évaluation énergétique des éléments de construction, de stratégies de mesure de la biodiversité dans le contexte urbain, ou encore de concepts efficaces d’occupation de l’espace et de collaboration. Au-delà de tout cela, il est particulièrement réjouissant de constater que le projet a permis le développement de nouveaux produits, à l’image du système constructif du plafond, qu’un spin-off est en train de développer pour en faire un élément constructif sériel fabriqué à l’aide de robots industriels.

Les architectes sont parvenus à orchestrer les différentes expertises interdisciplinaires collectées au fil du projet pour en faire un système global fonctionnant de manière intelligente et en réseau, tout en intégrant une part de matériaux de construction renouvelables évaluée à 86 pour cent ... et ceci tout en développant un langage esthétique séduisant et cohérent. À une époque où les termes «durable», «smart» ou «vert» sont utilisés de manière inflationniste, Hortus montre comment cette idée – exprimée en chiffres résultant de mesures concrètes – peut être concrétisée lorsqu’elle est pensée et menée de manière conséquente à son terme.

Cette approche interdisciplinaire contraste d’ailleurs aussi avec le site: comme beaucoup d’autres lieux à Bâle ou ailleurs, le campus – Switzerland Innovation Park – voué à la recherche renvoie jusqu’à présent l’image d’une bulle scientifique fermée sur elle-même – une île ayant peu de relations avec la ville. Seul Hortus semble vouloir rompre cet isolement, lui qui, comme les autres bâtiments déjà construits, a dû respecter les conditions spécifiques de ce site tourné vers l’avenir.

Hortus ressemble en fin de compte à une utopie bâtie. Peut-on espérer voir se construire des bâtiments comparables à l’avenir? Souhaitons-le, mais cela dépendra aussi de la volonté de partager les données obtenues dans le cadre du monitoring d’Hortus avec l’ensemble du secteur de la construction. Ce type d’architecture est moins un produit final qu’un système ouvert en mesure de donner des impulsions pour les étapes suivantes. Mais l’expérience est prometteuse et apporte avec elle quelques enseignements: l’abandon des processus de planification linéaires, le recours à des équipes interdisciplinaires, l’échange ouvert de connaissances, la recherche de solutions durables et contextuelles, ainsi que le courage de prendre des voies alternatives à l’habituel béton, ont été des facteurs de réussite – non seulement sur le plan écologique mais aussi en termes d’expression architecturale.

Le texte a été publié dans le Swiss Arc Mag 2025–5 et traduit en français par François Esquivié.

Commandez votre exemplaire ici.