Hortus von Herzog & de Meuron in Allschwil ist radikal nachhaltig

Was kann entstehen, wenn messbare Nachhaltigkeit zum Gestaltungsprinzip wird? Hortus – das jüngste Bürohaus von Herzog & de Meuron in Allschwil – gibt eine mögliche Antwort. Reversibel gebaut aus Holz, Lehm und Zellulose und mit einem Garten als integralem Bestandteil der Architektur, überzeugt es durch eine «atmende» Struktur, deren belebende Atmosphäre für den Bürobau gleich in mehrfacher Hinsicht neue Massstäbe setzt.

Foto: Maris Mezulis

Einen Tag nach der Eröffnung am 19. Juni 2025 herrscht im Hortus in Allschwil rege Betriebsamkeit: Eine erste Firma hat ihre Flächen im bereits vollständig vermieteten fünfgeschossigen Bürohaus bezogen, der als Musterbeispiel für nachhaltiges Bauen beworben wird und rund 600 neue Arbeitsplätze für Start-ups sowie Tech-Unterneh-men bietet.

Der Switzerland Innovation Park ist ein Forschungshotspot im Werden. Draussen auf dem noch staubigen Gelände deutet sich trotz Baustellencharakter bereits die künftige Ordnung an: Mit dem Tropen- und Public-Health-Institut (TPH), dem Grid-Campus als Hauptsitz des Switzerland Innovation Parks (SIP) und der Innovation Garage, einem Hybrid aus Parkhaus und Co-Working-Räumlichkeiten der Universität Basel, sind in direkter Nachbarschaft zum Hortus einige prominente Bausteine des 75 000 Quadratmeter grossen Life-Science-Quartiers bereits in Betrieb.

Mit seiner Fertigstellung markiert Hortus – House of Research, Technology, Utopia and Sustainability – die Halbzeit dieser rund CHF 350 Millionen teuren Standortentwicklung. Es ist dabei eines der vier mit marketingaffinen Akronymen betitelten Projekte, welche die St. Galler Immobilienentwicklerin SENN mit den Basler Architekt*innen von Herzog & de Meuron und ZPF Ingenieur*innen auf dem Gelände in der Peripherie konzipiert hat.

Nur wenige Schritte, aber mehr als ein Jahrzehnt liegen hingegen zwischen dem neuen Bürohaus und dem nahe gelegenen Actelion Business Center, das Herzog & de Meuron 2010 für den gleichnamigen Biotechkonzern im heterogenen Umfeld des Bachgrabens realisierte. Der ausdrucksstarke Bau – wegen seines markanten Tragwerks auch als «Mikado» bekannt – wurde damals zum Sitz des Unternehmens und wirkte als entscheidender Katalysator für die Entwicklung des Bachgrabens zu einem Life-Science-Standort.

Damit wurde der Grundstein für die heutige Transformation des Areals gelegt: Im Auftrag des Grundstückseigentümers Bürgerspital Basel, eines sozialen Unternehmens, entwickelte Burckhardt + Partner von 2011 bis 2013 die Vision eines neuen massgeschneiderten Quartiers für Wissenschaft und Forschung, die nun hier, an der Grenze zwischen Stadt und Landschaft Form annimmt. Der Switzerland Innovation Park vernetzt die bestehenden renommierten Basler Standorte rund um Roche, Novartis und die Universität mit den Forschungseinrichtungen im Bachgraben bei Allschwil, indem er die Leerstelle an der Stadt- und Landesgrenze ausfüllt.

Die entstehende Infrastruktur bildet ideale (Labor-)Bedingungen für das Nachhaltigkeitsexperiment des Hortus: Entlang eines zentral verlaufenden Grünzugs reihen sich die Baufelder des Areals, künftig verbunden durch Fusswege, Veloachsen und gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen. Der Main Campus im Zentrum, der ganze vier Baufelder besetzt, stammt ebenfalls von Herzog & de Meuron. Die Parzellen teilen sich die Infrastruktur, darunter ein Geothermie- und Energienetz. Die Verlagerung des Automobilverkehrs an den Rand des Areals – in zwei oberirdische Garagen – ist womöglich die entscheidendste Massnahme.

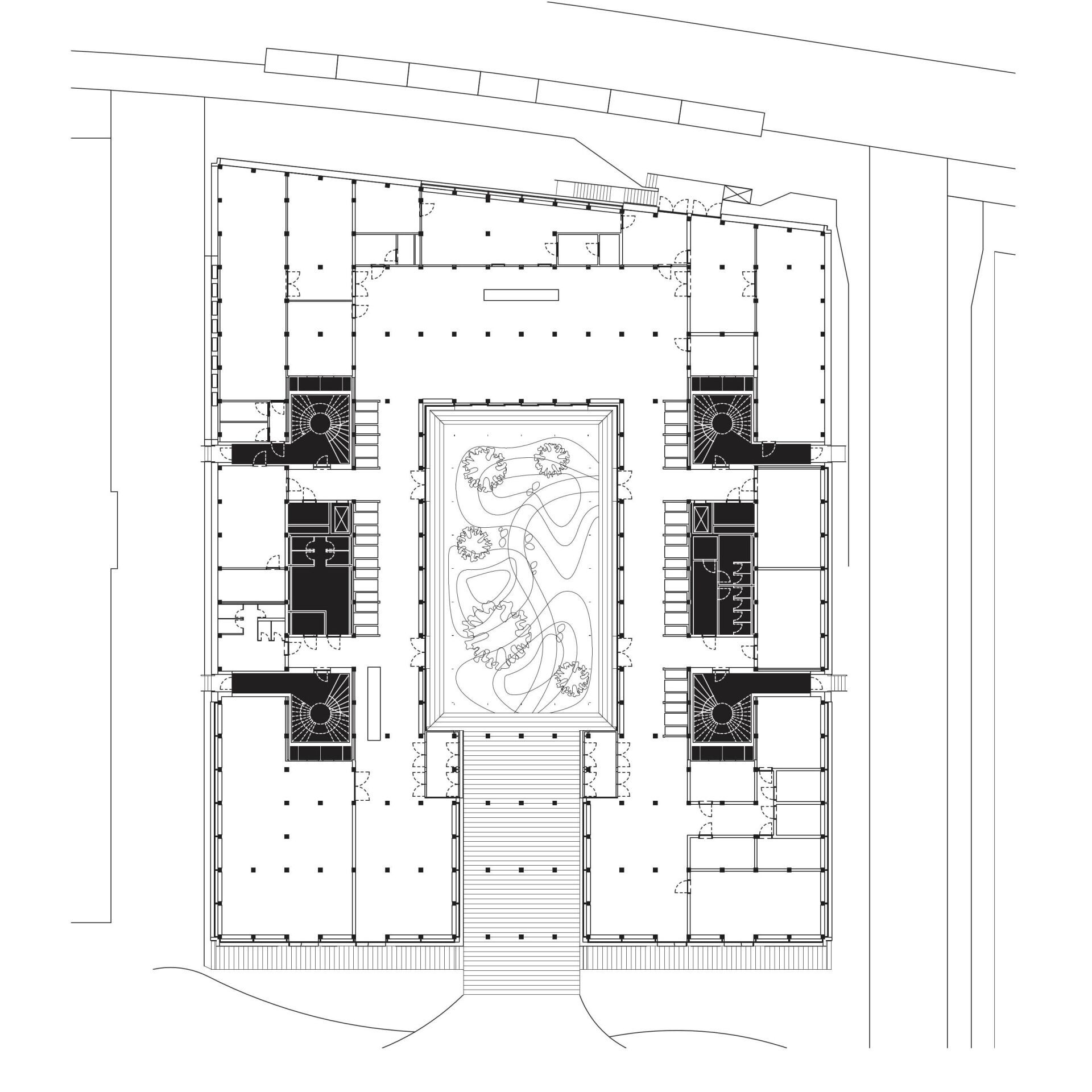

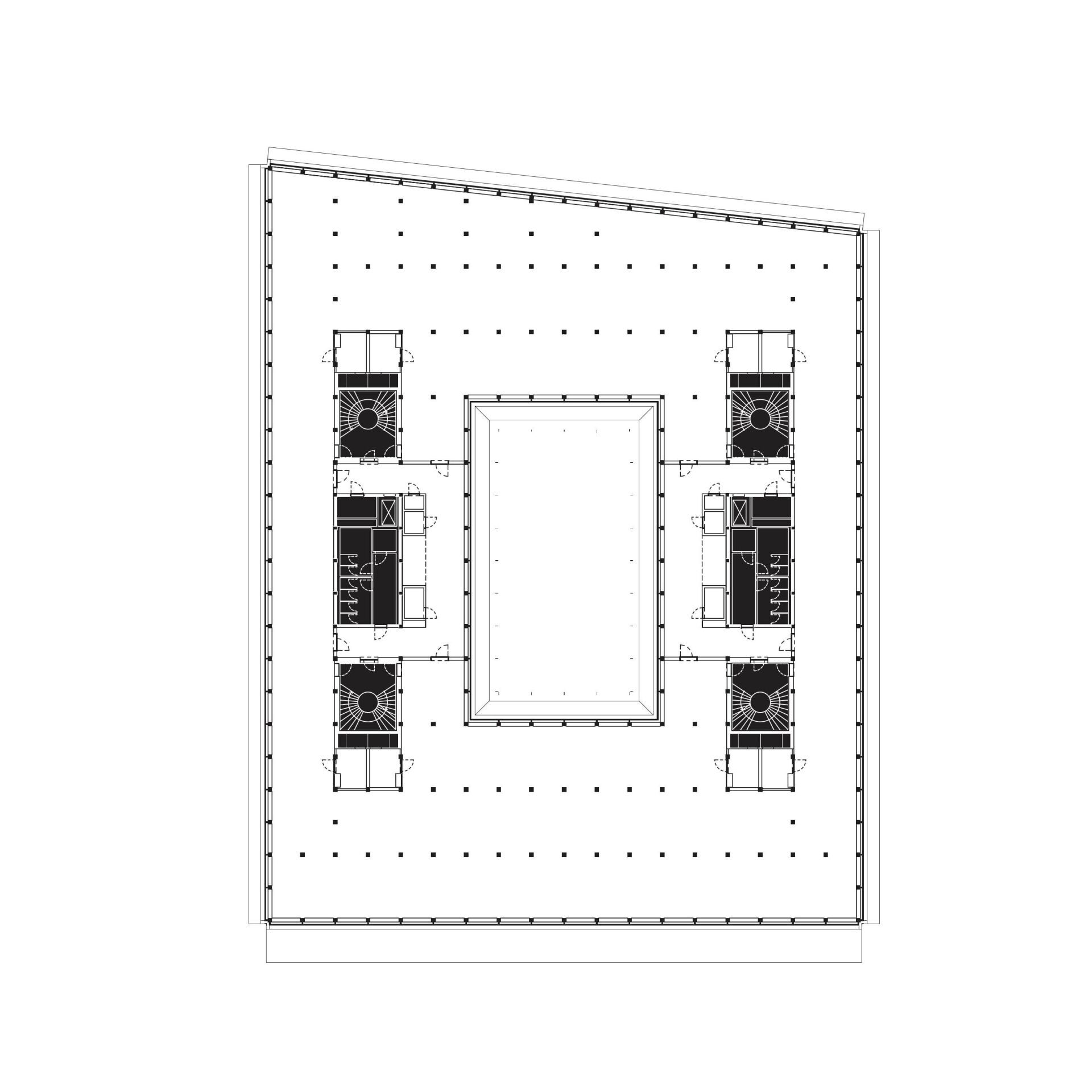

Schnitt | Plan: Herzog & de Meuron

Holz, Lehm und Altpapier

Mehr denn je steht die flächen- und energieintensive Typologie des klassischen Bürobaus auf dem Prüfstand. Als Folge der oft lähmenden Trägheit etablierter Bauprozesse entstehen vielerorts anonyme, sich wiederholende Beton-Stahl-Glas-Boxen, die mitunter wenige Jahre nach ihrer Entstehung bereits mit Leerstand konfrontiert sind. Wie viel Energie für deren Erstellung und Betrieb benötigt und welche Mengen CO2 dabei ausgestossen werden, wird unter anderem im «Effizienzpfad Energie SIA 2040» dargelegt: Im Schnitt dauert es rund 60 Jahre, bis ein solcher Bau seine graue Energie durch den Betrieb wieder einspielt – ein Zeitraum, der angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise nicht mehr vertretbar erscheint. Gleichzeitig wandelt sich spätestens seit der Coronapandemie auch das Verständnis von Büroarbeit sukzessive und stellt neue Anforderungen an Raum und Flexibilität.

Doch wie lässt sich eine fünfstöckige, 10 000 Quadratmeter grosse zukunftsfähige Arbeitswelt mit nur geringen ökologischen Belastungen überhaupt ermöglichen? Im Auftrag von SENN, die zugleich als Bauherrin und Generalplanerin auftritt, begann das Projekt nicht wie sonst üblich mit einem Raumprogramm. Stattdessen stand das Ziel im Raum ein «radikal nachhaltiges» Bürohaus zu realisieren – mess- und nachweisbar. Der graue energetische Fussabdruck sollte sich innerhalb einer Generation amortisieren und ressourcenschonende, nachwachsende Baustoffe zur Anwendung kommen – so die Vorgaben.

Erreichen wird Hortus die Amortisation des grauen energetischen Fussabdrucks voraussichtlich nach 31 Jahren dank eines Überschusses bei der Energieproduktion. Und doch ist es kein «dekorierter Schuppen» geworden, der seinen ökologischen Vorbildcharakter plakativ zur Schau stellt. Stattdessen spielt es – aussen wie im Innenhof – mit grafischem Kontrast, Tiefe und Schichtung. Die Holzstruktur des kompakten 50 x 60 Meter grossen Hofhauses ist von aussen weitestgehend unsichtbar, verborgen hinter 5000 Quadratmetern Photovoltaikpaneelen, die sich in homogenen schwarzen Bändern um das Volumen legen. Ihre dunkle Farbe ist nicht nur ein gestalterisches Statement, sondern steigert zugleich den energetischen Ertrag. Horizontal geschichtet wechseln sie sich mit Fensterreihen ab. Der Glasanteil wurde zwecks Minimierung der Energieverluste reduziert. Weisse Rahmen, Sonnenschutz und betonte Eckdetails setzen rhythmische Kontrapunkte, gliedern und strukturieren. So fügt sich Hortus fast selbstverständlich in die graue beton- und glasdominierte Umgebung ein und behauptet sich gerade durch seinen reduzierten, aber kräftigen Ausdruck.

Architektur betonfrei denken

Das interessanteste am Hortus ist der Arbeitsprozess: Die Vorgaben nahmen die Architekt*innen gemeinsam mit den Ingenieur*innen von ZPF zum Anlass, eine siebenmonatige Initiierungsphase vorzuschalten. Noch bevor die Standortanalysen vorlagen und die Kubatur und Grundrissgestaltung feststanden, wurden die Nachhaltigkeitsziele in Form von Grenzwerten festgelegt und die Bauteile mit einem von den Ingenieur*innen selbst entwickelten Tool ausgewertet und definiert. Erst daraus leiteten sich die Konstruktionsmethode und die äussere Form des Gebäudes ab. So fiel die Entscheidung, gänzlich auf Beton und damit auch eine Unterkellerung sowie massive Betongeschossdecken zu verzichten, die gerade bei öffentlichen Bauten etwa 50 Prozent der CO2-Emissionen verursachen.

Beton ist nach wie vor der dominierende Baustoff im Schweizer Bausektor. Rund 70 Prozent der jährlich verbauten Baumasse entfallen darauf – insbesondere im konventionellen Büro- und Gewerbebau, was sich in hiesigen Stadträumen sicht- und spürbar niederschlägt. Man muss nicht gross suchen, um diese Zahlen auch im Switzerland Innovation Park bestätigt zu sehen. Trotz fortlaufender Bemühungen um materialeffiziente und umweltschonendere Betonrezepturen und das Argument der Langlebigkeit: Die ökologische Bilanz des Baustoffs bleibt wegen des hohen CO2-Ausstosses weiterhin problematisch.

Dass der Hochbau inzwischen auch mit einem deutlich reduzierten Betonanteil auskommen kann, zeigen schweizweit bisher nur einzelne Projekte, etwa das ebenfalls in diesem Mag vorgestellte Wohnhochhaus H1 von Roger Boltshauser in Regensdorf, ein Holzhybridgebäude, bei dem lediglich Decken und Fundament aus Beton bestehen. In diesen dringenden Shift reiht sich Hortus ein und geht noch einen Schritt weiter, indem es auf eine punktuelle Fundierung für die tragende Holzrahmenkon-struktion setzt. Damit wird der Einsatz von Beton in einem grossmassstäblichen öffentlichen Gebäude radikal auf ein Minimum reduziert.

Als Alternative für die Geschossdecke entwickelte das interdisziplinäre Planungsteam gemeinsam mit dem österreichischen Lehmbauexperten Martin Rauch und seinem Unternehmen Lehm Ton Erde eigens für Hortus ein neuartiges Deckenelement. Rauch arbeitet seit rund 40 Jahren mit Lehm und hatte schon vor zehn Jahren mit Herzog & de Meuron das Lehmgebäude des Ricola Kräuterzentrums in Laufen realisiert. Das neue Deckensystem aus Massivholzbalken mit maschinell eingestampften Lehmgewölben wurde zum Ausgangspunkt des gesamten Entwurfsprozesses, im Zuge dessen die Fachplanung von Beginn an eine gleichberechtigte Bedeutung erhielt – ein Umdenken in der Architekturpraxis.

Während die Holz-Lehm-Bauweise dem vernakulären Bauen immanent ist, ist die entwickelte Decke aus Stampflehm und Holz in dieser Ausführung wegen ihres Potenzials der Serienreife ein Novum. Der Lehm übernimmt dabei als thermische Masse eine Rolle bei der Stabilisierung des Innenklimas, reguliert die Luftfeuchtigkeit und trägt zur akustischen Dämmung bei. Als einer der ältesten Baustoffe der Menschheit neben Holz war Lehm seit dem 18. Jahrhundert aus dem Architekturdiskurs weitgehend verschwunden – verdrängt von Beton, Stahl und industriellen Standards – und erlebt erst seit den 1980er-Jahren als regionaler und ökologischer Baustoff ein Revival.

Ergänzt wird das Konstruktionsprinzip durch den Einsatz rezyklierter Materialien und Stoffe natürlichen Ursprungs: Dämmung aus Zellulose, Fassadenelemente aus rezykliertem PET sowie ursprünglich als Bodenbelag vorgesehene wiederverwendete Steinplatten. Letztere wurden zwar durch Parkett ersetzt, verdeutlichen jedoch den Gestaltungsanspruch trotz aller Einschränkungen. Einzig für die skulpturalen Treppen musste aus Brandschutzgründen Stahl verwendet werden. Hier wurde ein nicht veredelter Schwarzstahl eingesetzt, der zwar anfälliger für Rost ist, dafür aber deutlich weniger energieintensiv in der Produktion.

Die Büroetagen sollen Zusammenarbeit und Austausch stimulieren. Bei Bedarf können sie in kleinere Einheiten unterteilt werden. | Foto: Maris Mezulis

Design for Disassembly

Im Innenraum ist Holz allgegenwärtig. Diese Dominanz haben die Architekt*innen bewusst nur punktuell aufgebrochen, beispielsweise indem sie industriell anmutende Details wie die schlichten Hängelampen einbrachten. Die Pfeiler aus Fichte und Leimbuche stehen in einem dichten Raster von 2,8 auf 5,6 Metern – basierend auf den Massen der Deckenelemente, die ohne Verbindungsmittel auf den Stützen aufliegen. Stattdessen kommen traditionelle Holzverbindungen zum Einsatz, die eine spätere sortenreine Demontage ermöglichen. Was hier zusammenhält, sind Geometrie, Gewicht und ein präzise durchdachtes System ganz im Sinne von «Design for Dis-assembly». Nur an wenigen Stellen aus Gründen der Erdbebensicherheit – Basel liegt in einer aktiven Zone – wurde punktuell verstärkt, mit Diagonalstreben aus verleimter Buche.

Basierend auf dem «Cradle-to-Cradle»-Prinzip wurden sämtliche verbauten Elemente katalogisiert – zur Wiederverwendung oder zum biologischen Abbau. Das verwendete Holz stammt aus regionaler Forstwirtschaft und der Lehm direkt aus einer Baugrube nebenan. In einer temporären Feldfabrik auf dem Areal wurden die innovativen Deckenelemente vorproduziert – begleitet von Tests zu Brand-, Schallschutz und Statik.

Auch nach der Fertigstellung ist Hortus nicht abgeschlossen. In die Lampen integrierte Sensoren erfassen laufend Daten zu Energieeffizienz und Innenklima und ermöglichen kontinuierliche Forschung sowie die Überprüfung der bisherigen Berechnungen und Annahmen. Die Technik bleibt dabei unsichtbar: keine offenen Leitungen, keine Displays.

Das Atrium ist eine grüne Oase, welche in die Räumen im Erdgeschoss – einem Foyer mit Kaffeebar und Sitznischen, dem Restaurant und dem Gym – überleitet. | Foto: Maris Mezulis

Wohlfühl-Raumklima

Der Kreislaufgedanke und das Prozesshafte wohnt auch der Gartengestaltung des Hortus inne. Verantwortlich dafür ist der renommierte niederländische Landschaftsdesigner Piet Oudolf, bekannt für seine stimmungsvollen Garten- und Parkanlagen im urbanen Kontext – etwa den postindustriellen High-Line-Park in New York, der heute als Ikone zeitgenössischer Landschaftsarchitektur gilt. In Europa realisierte Oudolf unter anderem die Gärten auf dem Vitra Campus sowie jenen für Peter Zumthors Serpentine Pavilion 2011 in London, dessen kontemplativer Hortus Conclusus hier einen leisen Nachhall findet.

Beim Betreten des Innenhofs kommt schnell ein Feriengefühl auf. Die Kontraste der Aussenfassade setzen sich hier fort, wirken jedoch zurückgenommen, von der Materialität der Holzverkleidung aufgesogen und abgeschwächt. Die Wärme der hellen Holzoberflächen im Inneren scheint diffus durch die Fensterverglasung hindurch und zelebriert das frische Grün der spriessenden Pflanzen. Der Garten ist sowohl räumlich als auch zeitlich gedacht: mit Topografie, horizontalen und vertikalen Elementen, Texturen und Naturkreisläufen, die hier bewusst erlebt werden können. Mit seiner charakteristischen Palette aus Gräsern, Sträuchern, Stauden und vereinzelten Bäumen komponierte Oudolf auf einer leicht hügeligen Landschaft aus Kies und Stein einen sinnlichen Erholungsort, der nicht nur zur Biodiversität beiträgt, sondern mit der ihn umgebenden Architektur eine Symbiose eingeht. Je nach Laubbestand, Färbung und Sonnenstand verändern sich Lichtverhältnisse und Mikroklima und mit ihnen die Wahrnehmung des Raums, auch im Inneren. Chinesische Pfeifenwinden, Minikiwi, selbstkletternde Jungfernreben und Glyzinien – allesamt schnell wachsende Kletterpflanzen – ranken an Stahlseilen in die Höhe. Durch die Spiegelungen in der Verglasung verstärkt, umschliessen die verschiedenen Grüntöne die Veranda wie ein leichter Vorhang und schaffen damit eine überraschend intime, beinahe romantische Atmosphäre.

Der Grund für die Entstehung des Gartens ist hingegen ein prosaischer: Der etwa 15 x 25 Meter grosse Einschnitt in den Baukörper, der die Idee des Gartens initiierte, entstand zunächst aus funktionalen Überlegungen zum Tageslichteintrag und der natürlichen Belüftung des etwa 50 Meter tiefen Bürogebäudes. Mit dem Anlegen eines Gartens wurde zudem auf die noch ungelöste Regenwasserbewirtschaftung reagiert. Statt eines zunächst angedachten künstlichen Biotops mit feuchten und wechselfeuchten Zonen, welcher der Biodiversität noch mehr Raum gegeben hätte, entschied man sich für eine Zisterne: Sie sammelt das Regenwasser im Kiesbett und versorgt damit nicht nur die Pflanzen, sondern dient auch im Gebäude – etwa für die Toilettenspülung – als Ressource.

Hier im Garten wird auch die Aufständerung des Hortus am besten sichtbar. Die Holzveranda schwebt über dem Kiesbett und erzeugt mit einer leicht abgeschrägten Überdachung und der lockeren Möblierung einen beinahe pavillonartigen Eindruck. Die Luftschicht unterhalb des Gebäudes dient als thermischer Puffer – im Sommer kühlend, im Winter wärmend und kann zusätzlich zur Geothermie temperaturregulierend wirken.

Einige Bereiche in den Büroetagen werden geteilt: Auf jeder Ebene gibt es Gemeinschaftsräume und Kochnischen. | Foto: Maris Mezulis

Zeitgemässe Arbeitswelt

Hortus ist nicht nur ein Labor für bessere Nachhaltigkeitsstandards, sondern auch ein Plädoyer für eine neue Arbeitsumgebung, in der das Wohlbefinden der Nutzer*innen im Mittelpunkt steht. Denn nur solche Gebäude, welche die Nutzenden auch optisch überzeugen und wo sie sich wohlfühlen, seien wahrhaft nachhaltig, betont Jacques Herzog bei der Führung durch das Haus. Holz und Lehm sind nicht nur klimaneutral, sondern bieten ein Raumklima, das spürbar anders ist – wärmer, weicher und umhüllender. Mit seiner porösen Oberfläche reguliert Lehm die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und hält sie bei konstanten 40 bis 60 Prozent. Ein zur Beratung herangezogener Medizinexperte bestätigte, dass die poröse Struktur des Lehms ein Habitat für ein gesundheitsförderndes Mikrobiom schaffen kann.

Anders als im Hygienediskurs der 1950er und 1960er-Jahre wurde keine sterile Atmosphäre gesucht. Diese Haltung zeigt sich auch in den Details. Die manuell bedienbaren Schwingfenster erinnern an Schulbauten und Krankenhäuser, als man Licht und Luft in die Bauten bringen wollte und Hygiene ein oberstes Ziel war. Sie ermöglichen individuelles Querlüften und Reinigung von innen. Zusätzlich gibt es ein verstecktes mechanisches Quellluftsystem – ein Kompromiss, der unter anderem dem Fluglärm des nahe gelegenen EuroAirports geschuldet ist.

Auf neue Arbeitsrealitäten haben die Architekt*innen von H & d M mit einem Konzept reagiert, das vielfach im Wohnbau praktiziert wird und sich zudem auch wirtschaftlich rentiert: einer geteilten gemeinschaftlichen Infrastruktur bei gleichzeitig reduzierten Privatflächen. Konkret bedeutet das im Bürohaus: Die vermieteten, offen angelegten Flächen decken bewusst nur 70 bis 80 Prozent der Belegung ab. An Tagen mit höherer Präsenz wird das Erdgeschoss aktiviert – mit flexiblen Arbeitsplätzen, Sitznischen und gemeinschaftlich nutzbaren Bereichen. Die Teeküchen, Konferenzräume und der Garten werden geteilt. Das Erdgeschoss mit Arbeitsplätzen, Gastronomie, einem Fitnessstudio und stundenweise mietbaren Seminarräumen ist zudem über die Veranda öffentlich zugänglich.

Das Erdgeschoss und der Garten im Hof geben sich einladend und stehen der Öffentlichkeit für spontane Besuche offen. | Foto: Maris Mezulis

Impuls zur Systemänderung

H & d M und SENN ordneten beim Hortus die ökonomischen Belange der ökologischen Vernunft unter. Explizit heisst das: Es wurden keine Ressourcen verschleudert. Hortus wurde daher aus der Konstruktion und den Materialien heraus entwickelt – mit Verzicht auf Schädliches, als Essenz dessen, was man wirklich braucht. In diesem Prozess des Aussortierens und Reduzierens wurde zugleich jedoch Vieles hervorgebracht: Know-how, Expertise und neue Ideen. Vielleicht wirkt das Projekt deshalb zunächst wie ein überwältigender Katalog all der Dinge, die sich im Verlauf des Entwurfs- und Bauprozesses fast zu eigenständigen Teilprojekten verselbstständigt haben: Entwicklung von Tools zur energetischen Auswertung von Bauteilen, Strategien zur Messbarkeit von Biodiversität im urbanen Kontext, Konzepte zur effizienten Raumnutzung und Kollaboration. Besonders erfreulich ist, dass aus dem Projekt neue Serienprodukte hervorgegangen sind: Die Deckenkonstruktion beispielsweise wird derzeit von einem Spin-off zu einem robotisch herstellbaren Serienprodukt weiterentwickelt.

Den Architekt*innen gelang es, diese interdisziplinär gesammelte Expertise zu einem intelligent vernetzten und funktionierenden Gesamtsystem mit einem Anteil erneuerbarer Baumaterialien von 86 Prozent zu kuratieren, das auch gestalterisch überzeugt. In einer Zeit, in der Begriffe wie «nachhaltig», «smart» oder «grün» inflationär gebraucht werden, zeigt Hortus, was es heissen kann, wenn diese Vorstellung – in konkreten Zahlen und Messwerten ausgedrückt – konsequent zu Ende gedacht und umgesetzt wird.

Diese Interdisziplinarität steht im Kontrast zum Standort: Wie viele vergleichbare Orte in Basel und anderswo scheint auch der Forschungscampus bislang vielfach als in sich geschlossene Wissenschaftsblase zu agieren – insular, mit wenig Bezug zur Umgebung und Stadt. Hortus hingegen durchbricht diese Abgeschlossenheit als architektonisches Experiment, das gleichwohl nur unter den spezifischen Bedingungen dieses zukunftsgerichteten Settings realisiert werden konnte.

Hortus wirkt wie eine gebaute Utopie. Ob vergleichbare Bauten folgen, wird wohl davon abhängen, ob die im Rahmen des Monitorings gewonnenen Erkenntnisse der breiteren Baubranche zugänglich gemacht werden. Denn diese Architektur ist weniger Endprodukt als ein offenes System – mit Impulsen für künftige Entwicklungen. Was sich bereits jetzt mitnehmen lässt: Der Abschied von linearen Planungsprozessen, die Hinwendung zu interdisziplinären Teams, offenem Wissensaustausch sowie suffizienten, kontextbezogen Lösungen und der Mut, alternative Wege zu gehen jenseits des gewohnten Betons, führten zum Erfolg – nicht nur ökologisch, sondern auch in Bezug auf eine neue Architekturästhetik.

Der Text wurde für das Swiss Arc Mag 2025–5 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.