Nachhaltigkeit und Schönheit – das Hochhaus H1 von Boltshauser Architekten in Regensdorf

In Regensdorf wächst auf dem Zwhatt-Areal ein neues dichtes Quartier für 8000 Menschen. In dessen Mitte steht seit kurzem das Hybridhochhaus H1 von Boltshauser Architekten – ein konstruktives Experiment aus Holz, Beton und Stampflehm, dessen Errichtung einen wesentlich kleineren CO2-Ausstoss verursachte als vergleichbare Hochhäuser; und es zeigt, wie viel Atmosphäre und architektonischer Ausdruck ein möglichst klimafreundlicher Wohnungsbau haben kann.

Fotos: Kuster Frey

Die Zürcher Agglomerationsgemeinde Regensdorf hat ihre Einwohnerzahl in den letzten 70 Jahren auf 20 000 verzehnfacht. Das führte zu einem tiefgreifenden Wandel des Siedlungsgebiets, das ursprünglich aus drei Bauerndörfern bestand. In Adlikon realisierte der Generalunternehmer Ernst Göhner um 1970 eine Grosssiedlung aus überlangen Zeilenbauten in einer naturnahen Parklandschaft; und das einst in einen Wald von Obst- und Nussbäumen gebettete Regensdorf umgab sich mit einem Kranz von Einfamilienhäusern und kleinen Wohnblocks. Die Bäume verschwanden, doch der alte Dorfkern bei der barocken Kirche blieb einigermassen intakt. Unmittelbar daneben wurde 1973 das Zentrum Regensdorf mit drei 70 Meter hohen Wohntürmen, Einkaufszentrum und Kongresshotel eingeweiht. Es verströmt bis heute einen Hauch von Urbanität, ist es doch einer der wenigen Orte in der vom Autoverkehr beherrschten Stadtgemeinde, an denen Menschen zu Fuss unterwegs sind und sich spontan zu einem Kaffee oder Apéro treffen.

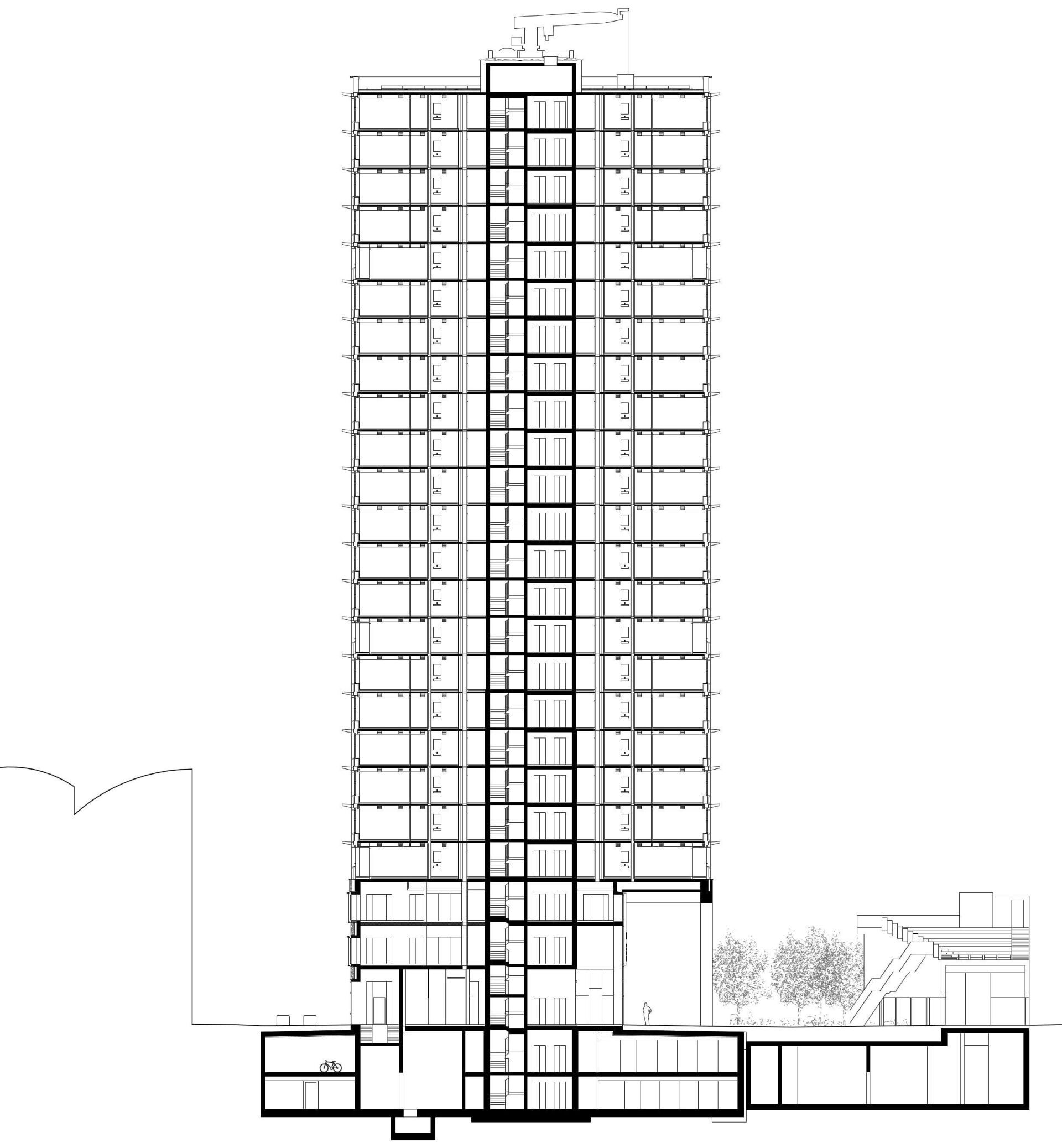

Schnitt: © Boltshauser Architekten

Ein neues Zentrum für Redensdorf

Das soll sich nun ändern. Beim S-Bahnhof Regensdorf-Watt, der das noch immer von Äckern und Weinbergen umgebene Watt vom alten Regensdorf trennt, soll ein neues Zentrum entstehen. Die Bahntrasse und die verkehrsreiche Wehntalerstrasse definieren dort ein bandförmiges Areal, auf dem Dienstleistungs- und Fabrikbauten stehen. Etliche mussten seit der Jahrtausendwende ihre Tore schliessen, unter ihnen die mit Chiffriermaschinen und Fotoentwicklungsgeräten bekannt gewordene Gretag.

So wurde das gut einen Kilometer lange und 200 Meter breite Landstück, das sich vom Hardhölzli im Nordwesten bis zum Schlattwald im Südosten erstreckt, zu einem der wichtigsten städtebaulichen Entwicklungsgebiete des Kantons Zürich. Das 21,5 Hektar grosse Areal, mit dessen Gestaltung sich die Stadt Regensdorf seit 2009 befasst, wird nun etappenweise in ein Wohn- und Arbeitsquartier für 6500 bis 8000 Menschen transformiert. Ein 2011 von Jean-Pierre Dürig erarbeiteter Gestaltungsplan, der ausging vom Bestand, floss ein in die 2016 vom kantonalen Amt für Raumentwicklung bewilligte Teilrevision der BZO. Das von der Industrie- in die Zentrumszone überführte Land wurde in 17 Baufelder unterteilt und die Erschliessungen, Freiräume sowie Baulinien wurden so festgelegt, dass sie den heutigen städtebaulichen und gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen.

Die parallel zur Wehntalerstrasse verlaufende Furttalpromenade, eine den Fussgängern und Velofahrer*innen vorbehaltene Allee, soll dereinst die beiden Erholungszonen Hardhölzli und Schlattwald miteinander verbinden und die neue, von Hofrandbauten und Hochhäusern geprägte Bandstadt erschliessen. Exakt in der Mitte des Bandes, wo sich unlängst noch der weitläufige Parkplatz der Gretag befand, erhebt sich nun die typologisch abwechslungsreiche Zwhatt-Siedlung. Zur Optimierung eines bereits vorliegenden Gestaltungsplans hatte die Anlagestiftung Pensimo als Besitzerin des Areals 2018 eine europaweite «Charette» ausgeschrieben. Dabei handelte es sich um ein Dialogverfahren, an dem interdisziplinäre Teams Vorschläge für ein nachhaltiges Stadtquartier diskutierten. Gekürt wurde schliesslich ein vom Zürcher Studio Märkli und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur modifizierter Gestaltungsplan.

Umweltverträglich und klimafreundlich

Das Studio Märkli schlug einen durchmischten, mit unterschiedlichen Bautypen verdichteten Stadtraum vor. Gleichzeitig wurde die Furttalpromenade zu einer teilweise begrünten, Zwhatt-Platz genannten Begegnungszone mit Restaurant, Café, Freizeiträumen und einem Freiluftkino erweitert. Dieser wird nun von zwei 75 Meter hohen Wohntürmen und zwei exzentrischen Pavillons des russischen Künstlerarchitekten Alexander Brodsky gefasst. Das nördliche Hochhaus stammt vom Studio Märkli; das südliche von Boltshauser Architekten, die sich den Auftrag 2019 im Wettstreit mit einer renommierten Konkurrenz – darunter Gigon / Guyer und Adrian Streich – sichern konnten. Dem experimentellen Gestaltungsplan entsprechend, entschieden sich Boltshauser Architekten, die mit dem Alterszentrum des Klosters Ingenbohl bei Schwyz und dem Forschungsgebäude GLC der ETH Zürich jüngst viel Interesse weckten, für ein umweltverträgliches Holzhybridgebäude, bei dessen Erstellung dank Vorfabrikation, durchdachtem Materialeinsatz und gut geschnittenen, aber flächenmässig reduzierten Wohnungen verglichen mit herkömmlichen Konstruktionen wesentlich weniger CO2 ausgestossen wurde.

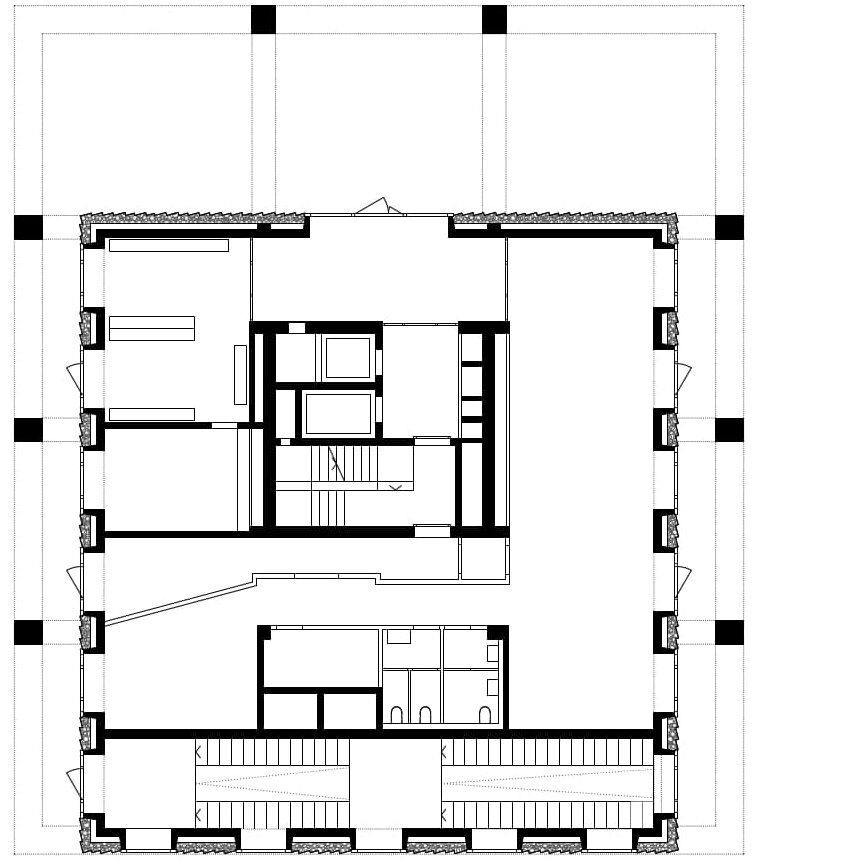

Entstanden ist ein 24-geschossiges Hochhaus aus Holz, Beton, Stampflehm und Stahl. Der Gebäudesockel in Form eines kraftvollen Betontischs mit acht massiven Beinen öffnet sich an den Längsseiten und an der zum Zwhatt-Platz orientierten Schmalseite mit einer dreigeschossigen Arkade. Er bildet eine die Umgebung bereichernde, spannungsvolle Erschliessungsfigur, die mit der Nachbarschaft in einen Dialog tritt. Im Erdgeschoss befinden sich die Eingangshalle und ein grosser, als Café oder Begegnungslokal nutzbarer Saal. Technikräume, Kellerabteile und der über eine Rampe unter der westseitigen Arkade erreichbare Veloeinstellplatz liegen in den beiden Tiefgeschossen. Im ersten und zweiten Stock sind Co-Working-Spaces untergebracht. Alle drei Arkadengeschosse wurden aussen mit Stampflehm verkleidet, einem Baumaterial, mit dem Boltshauser Architekten bereits 2008 im vorarlbergischen Schlins arbeiteten und nun bei einer formal an Louis Kahns Bauten erinnernden Lehm-Stahl-Villa in Wien weiterexperimentieren.

Der graurot eingefärbte, vertikal geriffelte Lehm und die vertikalen Zinkmetallrahmen der Fenster verleihen dem Hochhaussockel etwas Unfertiges, Rohes, ja fast schon Brutalistisches, das man als gebaute Arte Povera bezeichnen könnte. Auf dem Betontisch, der zur Unverwechselbarkeit und Identität des Gebäudes beiträgt, ruht das 21-geschossige Gitterwerk der Holzkonstruktion. Es setzt sich zusammen aus rasterförmig ineinandergreifenden Stützen und Unterzügen, die versteift werden durch das Betongerüst des mittig aus dem Sockel emporwachsenden Erschliessungskerns und durch die Geschossdecken. Die Fassadenverkleidung aus weinrotem, durch helle Lisenen akzentuiertem Metallblech macht die Holzkonstruktion brandsicher. Hunderte von waagrecht angeordneten Photovoltaikmodulen ragen – von unten betrachtet – wie Dornen eines Säulenkaktus aus dem Bau, während sie aus der Ferne gesehen zu einem integralen Teil der Fassadenkomposition werden. Sie erzeugen einen Grossteil der für den Hochhausbetrieb nötigen erneuerbaren Energie und tragen zugleich bei zur ebenso bildhaften wie expressiven Architektursprache. Ein ähnlich subtiles Spiel von Materialien, Formen und Farben findet man in vielen Werken des Büros Boltshauser Architekten – ganz besonders bei der Dreiturmanlage an der Europaallee in Zürich.

Diskrete Wertigkeit

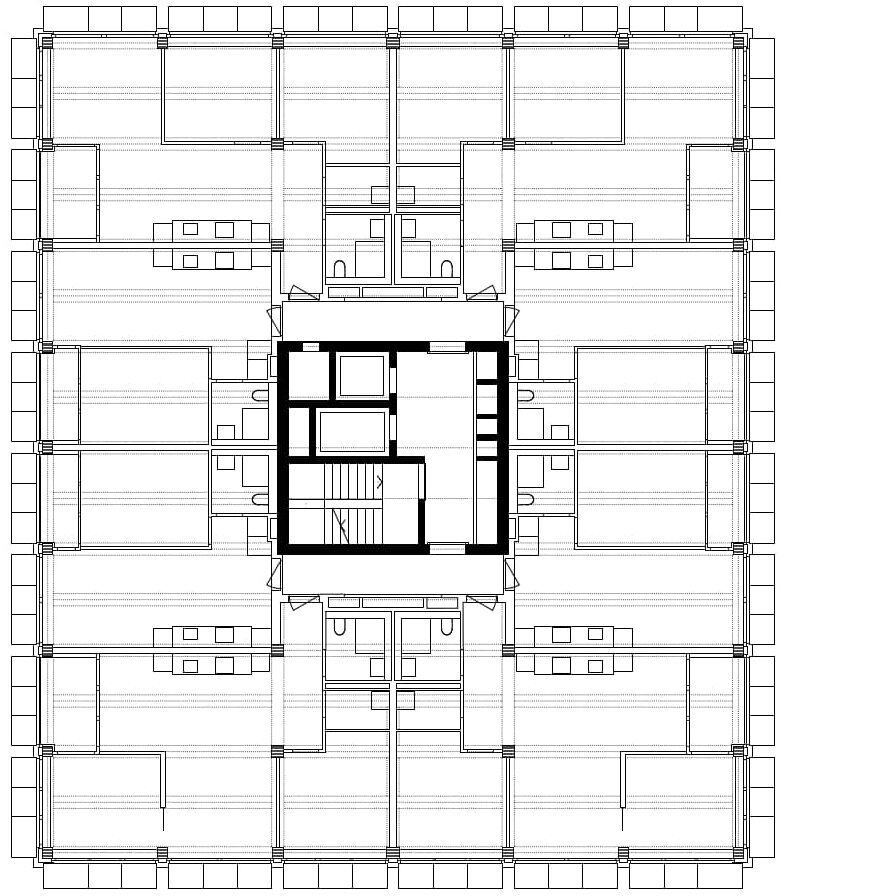

Unter den überhohen Arkaden betritt man von der Sandstrasse oder vom Zwhatt-Platz her das Gebäude. Der betongraue Eingangsbereich wird belebt durch rötliche und stahlblaue Farbakzente sowie neonröhrenartige, aus Muranoglas geblasene Leuchten. Diskret verweisen sie auf die Vorliebe von Boltshauser Architekten für Wertigkeit, die auch bei den Fassaden zum Ausdruck kommt und die – ohne sich je aufzudrängen – das ganze Haus durchdringt. Zwei Lifte und die Fluchttreppe, deren Betonwände durch ein ruhiges Altrosa aufgewertet werden, erschliessen die auf 21 Stockwerke verteilten 156 Wohnungen mit 1,5 bis 5,5 Zimmern. Pro Regelgeschoss sind acht Wohnungen um den Erschliessungskern angeordnet: jeweils vier grössere, zweiseitig belichtete Eckwohnungen und vier dazwischen eingeschobene Kleinwohnungen.

Die auf jedem Geschoss anders angeordneten Loggien bestimmen die Fassadengeometrie genauso wie die Unterteilung der modular strukturierten Wohnungen. Dank Schaltzimmern, Schiebetüren und überhohen Räumen wirken diese grosszügiger, als sie flächenmässig sind. Die Mehrzimmerwohnungen können aufgrund der relativ kleinen Räume zu Preisen vermietet werden, die auch für Alleinerziehende und junge Familien einigermassen bezahlbar sind. Insgesamt konnten dank der Flächenreduktion mehr Wohnungen untergebracht werden, was nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern angesichts der Wohnungsnot auch sozial sinnvoll ist.

Nachhaltigkeit und Wertigkeit waren auch beim Innenausbau der Wohnungen bestimmend. So bestehen die Böden in den Wohn-Ess-Bereichen mehrheitlich aus geschliffenem Anhydrit, in den Schlafzimmern aber aus Buchenparkett. Die hellen Kücheneinbauten wurden mit robusten Kunstharzoberflächen versehen und die Wände mit Gips verkleidet. Während die grösseren Wohnungen über einen kleinen Abstellraum mit einem Waschturm verfügen, steht den Bewohner*innen der Kleinwohnungen im 12. Stock ein Waschsalon zur Verfügung, der durch Glaswände auf einen schönen, doppelgeschossigen Gemeinschaftsraum blickt.

Kreativität und Wohnlichkeit

Ein Raster von Unterzügen aus 30 Zentimeter dicker Stabbuche tragen die freiliegenden Betondecken mit sichtbaren Sprinkleranlagen. Diese offene Konstruktion lässt die Wohnungen hoch und luftig erscheinen. Zudem spart sie Material. Denn eine flächige Holzdecke hätte aus feuerpolizeilichen Vorschriften mit Gips verkleidet werden müssen. Darüber hinaus verleihen die sichtbaren Sprinkler den Wohnungen etwas kreativ Unfertiges, während die Unterzüge und die Stützen, die im Bereich der grossen Fenster einer Täfelung gleichen, für viel Wohnlichkeit sorgen. Ein Raster von Unterzügen aus 30 Zentimeter dicker Stabbuche tragen die freiliegenden Betondecken mit sichtbaren Sprinkleranlagen. Diese offene Konstruktion lässt die Wohnungen hoch und luftig erscheinen. Zudem spart sie Material. Denn eine flächige Holzdecke hätte aus feuerpolizeilichen Vorschriften mit Gips verkleidet werden müssen. Darüber hinaus verleihen die sichtbaren Sprinkler den Wohnungen etwas kreativ Unfertiges, während die Unterzüge und die Stützen, die im Bereich der grossen Fenster einer Täfelung gleichen, für viel Wohnlichkeit sorgen.

Nicht nur die Wohnungen sind ansprechend. Auch die sorgfältig proportionierten und komponierten Fassaden, deren Farbe je nach Witterung zwischen weinrot und hellgrau zu wechseln scheint, heben das Gebäude ab von der Masse der allenthalben entstehenden Wohnhochhäuser. Damit trägt die wertsteigernde Ästhetik genauso zur Nachhaltigkeit bei wie die Holzhybridkonstruktion, die Einfachheit, die modulare Konstruktionsweise oder die Energiegewinnung durch Grundwasserwärmepumpen und Photovoltaikmodule, die zudem als Sonnenblenden dienen.

Ob Boltshauser Architekten dieses Niveau an Schönheit und Nachhaltigkeit weiter halten können, werden sie demnächst auf dem westlich an das Zwhatt-Areal anschliessenden Baufeld demonstrieren, für welches sie einen Gestaltungsplan mit zwei in eine Blockrandbebauung integrierten Hochhäusern erarbeitet haben.

Foto: Kuster Frey

Der Text wurde für das Swiss Arc Mag 2025–5 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.