Scheibler & Villard und Baumann Lukas «LeNa» zeigt die Freiheit der Klein(st)wohnung

Im Basler Westfeld wurde für die Genossenschaft LeNa ein bemerkenswerter, nachhaltiger und zeitgemässer Wohnbau errichtet: Durchdachte Einheiten wurden räumlich mit vielfältigen Gemeinschaftsräumen verwoben – ein architektonisches Experiment, welches das Miteinander fördert und zeigt, wie individuelle Freiheit und kollektives Leben in Einklang gebracht und gleichzeitig der Flächenverbrauch pro Person gesenkt werden kann.

Die Bau- und Wohngenossenschaft Lebenswerte Nachbarschaft (LeNa) realisiert mit der Baugenossenschaft wohnen&mehr auf dem Westfeld in Basel ein zukunftsweisendes Wohnprojekt. | Foto: Boris Haberthür

Im Basler Westfeld, anschliessend an den Kannenfeldpark und an der Burgfelder Strasse, bildet ein urbaner Blockrand den Auftakt in das noch junge Quartier der Genossenschaft wohnen + mehr. Ein Baustein des 36 000 Quadratmeter grossen Quartiers ist das zu einem Wohnbau umgenutzte Felix-Platter Spital. (Lesen Sie dazu den Essay, «Vom Krankenhaus zum Vertical Village» von Roman Hollenstein in Arc Mag 2023–5.) Daneben entstanden gemäss dem Bebauungsplan von Enzmann Fischer Partner und Lorenz Eugster fünf neue Wohnbauten, kombiniert in eben jenem Blockrand sowie Pavillonbauten für Gewerbenutzungen, angeordnet entlang einer das Quartier erschliessenden zentrale Gasse. Die Wohnhäuser wurden in Farbigkeit und Struktur aufeinander abgestimmt. Der Neubau der Genossenschaft LeNa von Scheibler & Villard und Baumann Lukas Architektur sitzt prominent an der das Quartier in Nord-Süd-Richtung durchquerenden Gasse auf dem Baufeld 2.

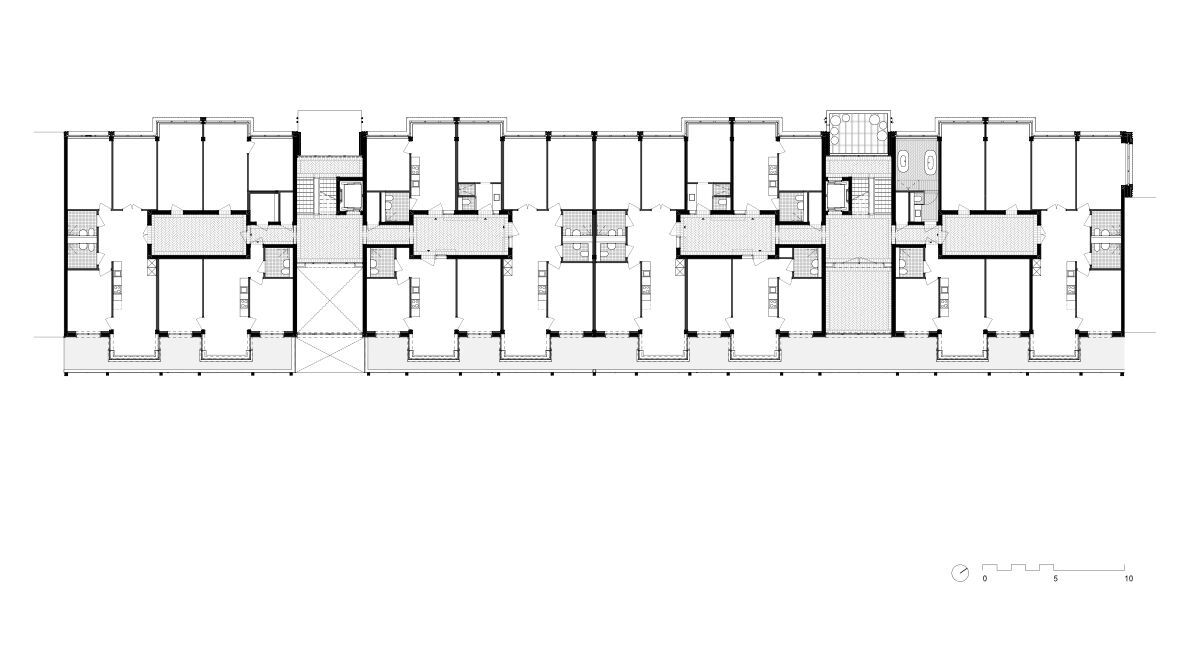

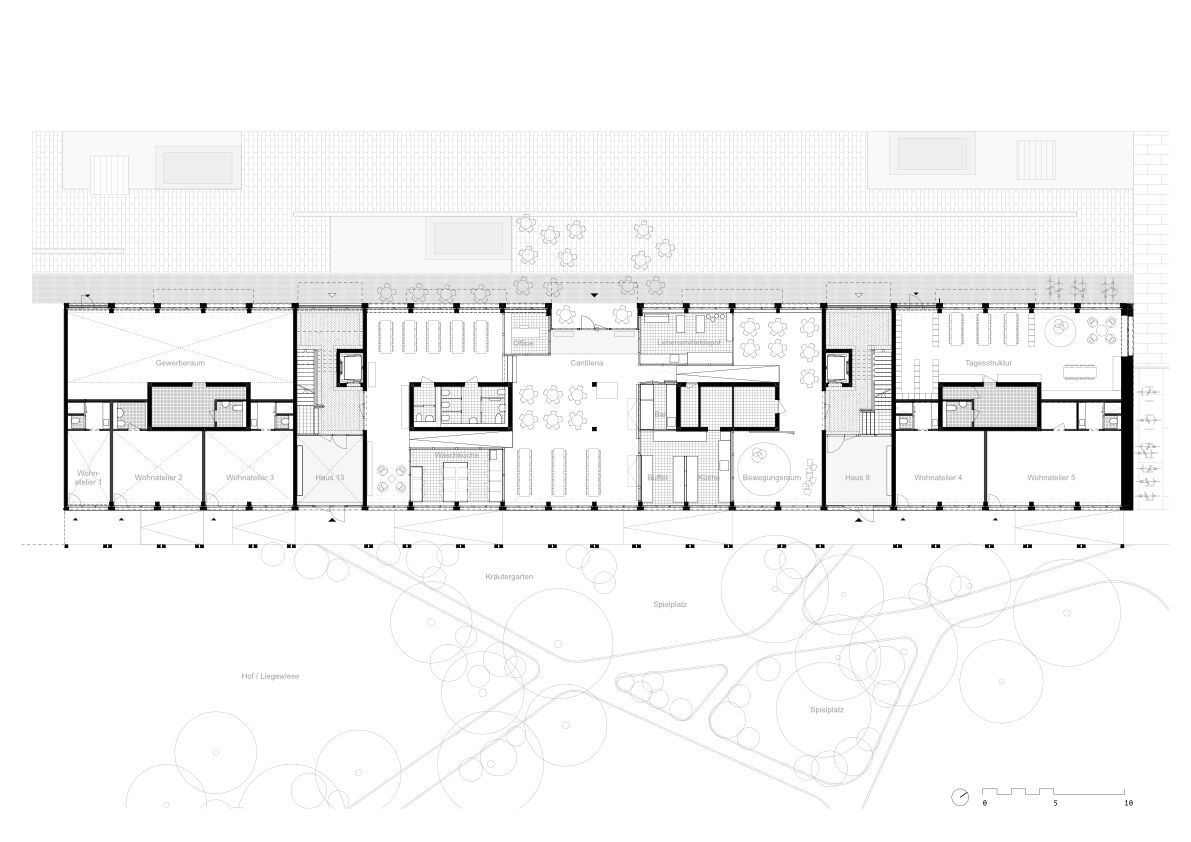

Erdgeschoss | Plan: Scheibler & Villard und Baumann Lukas

Dreidimensionaler Cluster

Die Genossenschaft ist Generalmieterin des Wohnbaus. Das Akronym steht für «Lebenswerte Nachbarschaft». Gut 200 Menschen leben hier und folgen der Idee von Neustart Schweiz. Grundlegend ist der Gedanke, in vernetzten Nachbarschaften von bis zu 500 Personen zusammen zu haushalten, um eine ressourcenschonende Lebensweise ohne Verlust an Lebensqualität zu schaffen. Die Genossenschaftler*innen versuchen demnach so viel wie möglich zu teilen, um nicht mehr als nötig zu verbrauchen. Daniel Kurz spricht in seinem Aufsatz «Kantine statt Küche» treffend von einer «Gemeinschaft, die das Private respektiert» und «ihren Luxus im Kollektiven findet».

Solche Ansätze sind nicht neu und wurden in den jüngsten Jahrzehnten von verschiedenen Genossenschaftlern aufgenommen und in die Architektur ihrer Bauten eingeschrieben. Während die meisten auf Clusterwohnungen setzen, wird bei LeNa die Idee des Teilens in Form kleiner qualitätvoller Wohnungen auf der einen und sorgfältig ausgearbeiteter gemeinschaftlicher und erschliessender Zonen auf der anderen Seite räumlich orchestriert. Die Wohnungen kommen mit wenig – teilweise gar sehr wenig – Grundfläche aus. Dafür bie-tet das Haus unzählige gemeinschaftlich genutzte Flächen unterschiedlichster Art. Man könnte sagen, dass die Idee der Clusterwohnung, in welcher die privaten zugunsten der gemeinschaftlichen Flächen reduziert sind, hier auf ein ganzes Wohnhaus übertragen wurde – auf eine Wohngemeinschaft von 200 Personen.

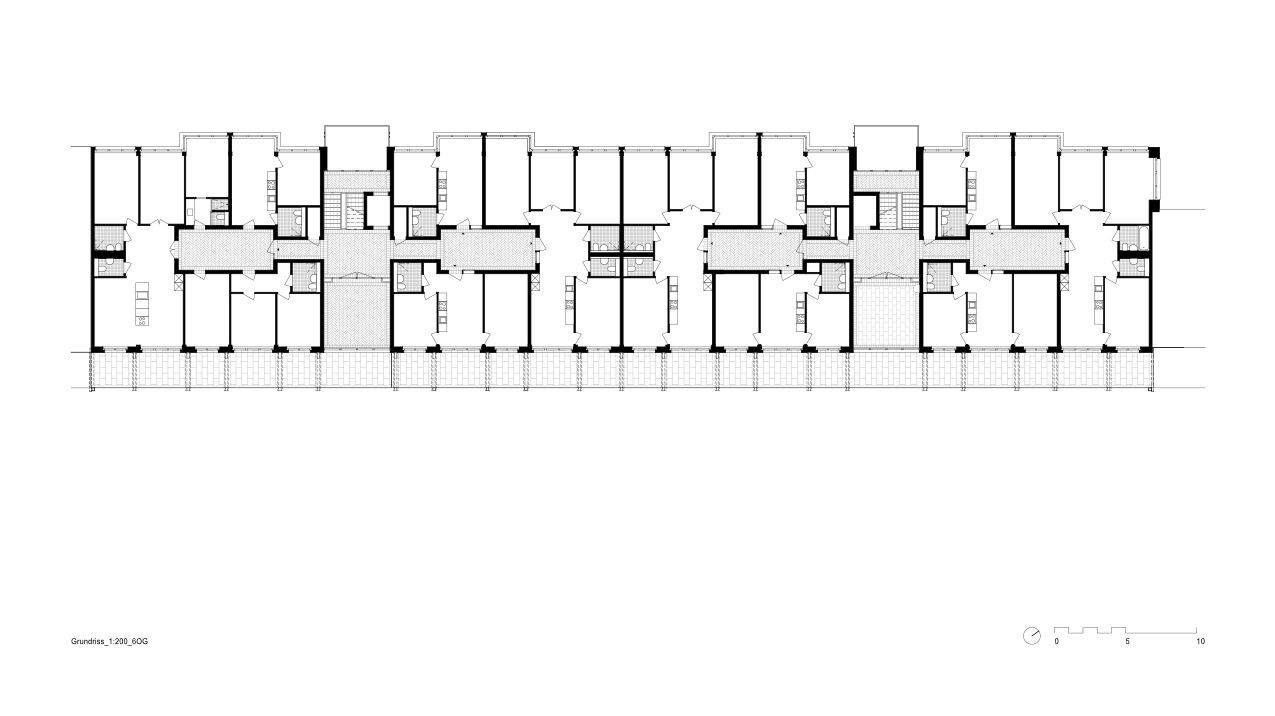

Ein geschultes Auge kann aus dem Grundriss eines Wohnhauses die antizipierte Art und Weise der zwischenmenschlichen Beziehungen herauslesen. Die verwendeten Elemente – Wände, Türen, Fenster und Treppen – dienen dazu, den privaten Raum zu gliedern, ihn mit den gemeinschaftlichen oder öffentlichen Bereichen zu verknüpfen, aber auch von diesen abzugrenzen. Um der Gemeinschaft und den einzelnen Bewohner*innen den nötigen Raum zu geben, sind die Übergänge genau so wichtig wie die räumlichen Qualitäten der Wohnungen.

Blick von der Eingangshalle | Foto: Boris Haberthür

Räumliches gewebe

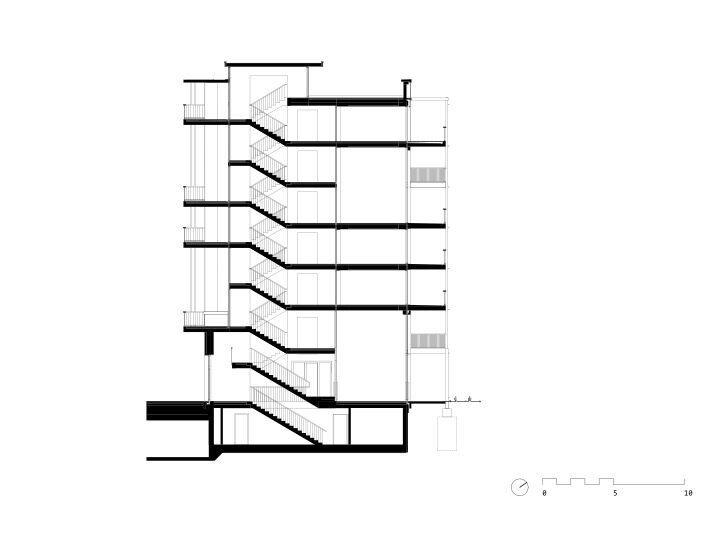

Die Grundrisse im Wohnbau der Genossenschaft LeNa zeigen eine ausgeklügelte Ordnung zwischen den Wohnungen und den erschliessenden gemeinschaftlichen Bereichen. Der Wunsch nach Beschränkung im privaten Verbrauch führt zu einem Spiel zwischen Reduktion (in der privaten Fläche) und Grosszügigkeit. Steht man auf einem der zweigeschossigen, weit auskragenden Balkone auf der Westseite und blickt in die Weite, ist die Generosität besonders gut erfahrbar. In den Wohnungen beziehungsweise den verhältnismässig schmalen Zimmern sind es auch die bandartigen Fenster mit ihren tiefen Brüstungen, die eben dieses Gefühl vermitteln und den Raum grösser wirken lassen. Der Bezug nach aussen hat dabei je nach Ausrichtung der Zimmer eigene Qualitäten. Das Gebäude hat auf beiden Längsseiten Erker. Zur zentralen Gasse hin eröffnen sie Aussichten und schützen doch zugleich vor Einblicken. Zur Hofseite bieten durchlaufende Balkone halbprivate Aussenbereiche, die keine der Erschliessung dienenden Laubengänge sind – auch wenn man zuerst zu dieser Lesung neigen mag. Dort zonieren die Erker die Balkone subtil, indem sie Rückzugsnischen schaffen. Sie sind über doppelgeschossige Gemeinschaftsräume an die zweiseitig belichteten Treppenhäuser angebunden, deren Podeste ausreichend gross sind, um als Begegnungsflächen zu funktionieren. Man könnte sich auch vorstellen, hier das ein oder andere erweiterte Wohnzimmer für die Hausgemeinschaft zu schaffen, wenn da nicht die Notwendigkeit wäre, die Fluchtwege frei von Möbeln zu halten. Die an die Podeste anschliessenden Flure bilden – der Idee eines Vorgartens nicht unähnlich – das Entrée zu jeweils drei bis vier Einheiten. Fenster aus den Wohnungen zu diesen Zonen verknüpfen das Private mit der Nachbarschaft.

Die Cantina im Erdgeschoss ist zugleich Lobby, gemeinschaftlicher Essraum und öffentliches Restaurant. Das benachbarte Lebensmitteldepot steht den Bewohner*innen rund um die Uhr zur Verfügung. | Foto: Boris Haberthür

Foto: Boris Haberthür

Unabhängigkeit und Halt

Die Klein(st)wohnung ist ein Rückzugsort, der den «einsamen Aktivitäten» vorbehalten ist. Karel Teige, von dem dieser Begriff stammt, hat im 1932 erschienenen Buch «Nejmenší byt» (Die Kleinstwohnung) seine Vorstellung einer idealen Wohnform für das «unabhängige Individuum» beschrieben. Die Wohneinheiten sollen seiner Ansicht nach dem Rückzug dienen, während für alles andere ein umfassender Apparat kollektiver Einrichtungen Sorge trägt.

Man könnte das Modell von LeNa als zeitgenössische Interpretation von Teiges Konzept der Minimalwohnung sehen. Auch dort sind die Wohnungen Teil eines Organismus, der seinen Bewohnenden eine reiche gemeinschaftliche Infrastruktur bietet. Freilich unter veränderten Vorzeichen: Während Teige zu Beginn der dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts mit seinem Vorschlag den sozialen Wandel der bürgerlichen Gesellschaft vorantreiben und dem Individuum ein nötiges Mass an Unabhängigkeit – also Emanzipation – zugestehen wollte, ist die Idee des Verzichts im Individuellen zugunsten der Community bei LeNa von Nachhaltigkeitszielen motiviert und fordert eine stärkere Integration in den Organismus Genossenschaft. Dem liegt ein Verständnis von Gemeinschaft zugrunde, das den Individualisierungsbestrebungen der Konsumgesellschaft deutlich entgegentritt. Damit hat kollektiv genutztes Wohneigentum das Potenzial, integrativere Formen des urbanen Lebens zu fördern.

Koch-Gemeinschaften

Erste Ideen des gemeinschaftlichen Wohnens entstanden während der Wohnungsreformen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Der Unternehmer André Godin liess beispielsweise 1859 für seine Fabrikarbeiter und deren Familien in Guise einen Komplex mit kollektiven Einrichtungen erbauen. Die Wohnungen organisierte er in drei Blöcken, die jeweils über Laubengänge in glasüberdachten Innenhöfen erschlossen werden. Das Familistère genannte Ensemble bot neben Gemeinschaftsküche und Kinderbetreuung auch Bäder, Waschküchen, eine Bibliothek und ein Theater.

Die Innenräume sind so geplant, dass sie eine flexible Nutzung ermöglichen. | Foto: Boris Haberthür

Der Text wurde von Andrea Wiegelmann für das Swiss Arc Mag 2025–3/4 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen