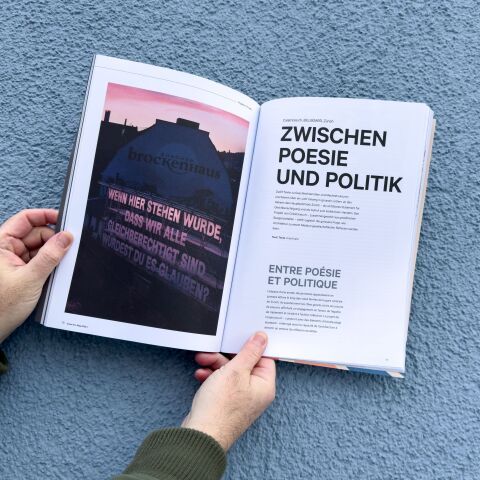

Le projet «LeNa» de Scheibler & Villard et Lukas Baumann montre la liberté du petit logement

Bâle Westfeld accueille les logements de la coopérative LeNa: un bâtiment aussi remarquable que durable et contemporain, où s’entremêlent des unités d’habitat bien conçues et une multitude d’espaces communs – une expérimentation architecturale qui, en plus de réduire la consommation de surface habitable par personne, encourage le vivre ensemble et démontre que liberté individuelle et vie collective s’accommodent très bien l’une de l’autre.

La coopérative de construction et d'habitation Lebenswerte Nachbarschaft (LeNa) réalise avec la coopérative de construction wohnen&mehr un projet d'habitat tourné vers l'avenir sur le Westfeld à Bâle. | Photo: Boris Haberthür

Dans le voisinage du Kannenfeldpark le long de la Burgfelder Strasse s’étend Westfeld, un important périmètre de densification à Bâle. L’îlot bâti qui en signale l’existence sur la Burgfelder Strasse appartient à la coopérative wohnen + mehr. L’hôpital Felix-Platter transformé en immeuble de logements – un projet à découvrir dans l’article «De l’hôpital au village vertical» écrit par Roman Hollenstein pour l’Arc Mag 2023–5 – constitue l’une des deux autres pièces majeures de ce périmètre de 36 000 mètres carrés. Comme le prévoyait le plan d’aménagement urbain conçu par Enzmann Fischer Partner et Lorenz Eugster, cinq nouveaux bâtiments ont été construits à proximité de l’hôpital transformé. Apparentées par leurs couleurs communes, les nouvelles constructions associent des immeubles de logements – l’ilôt bâti précédemment évoqué – à des pavillons abritant des activités artisanales et commerciales de part et d’autre d’un axe piéton nord-sud desservant le quartier. Scheibler & Villard et Baumann Lukas Architektur ont réalisé un pavillon et l’immeuble de la coopérative LeNa qui se dresse fièrement le long du chemin central sur le lot numéro 2.

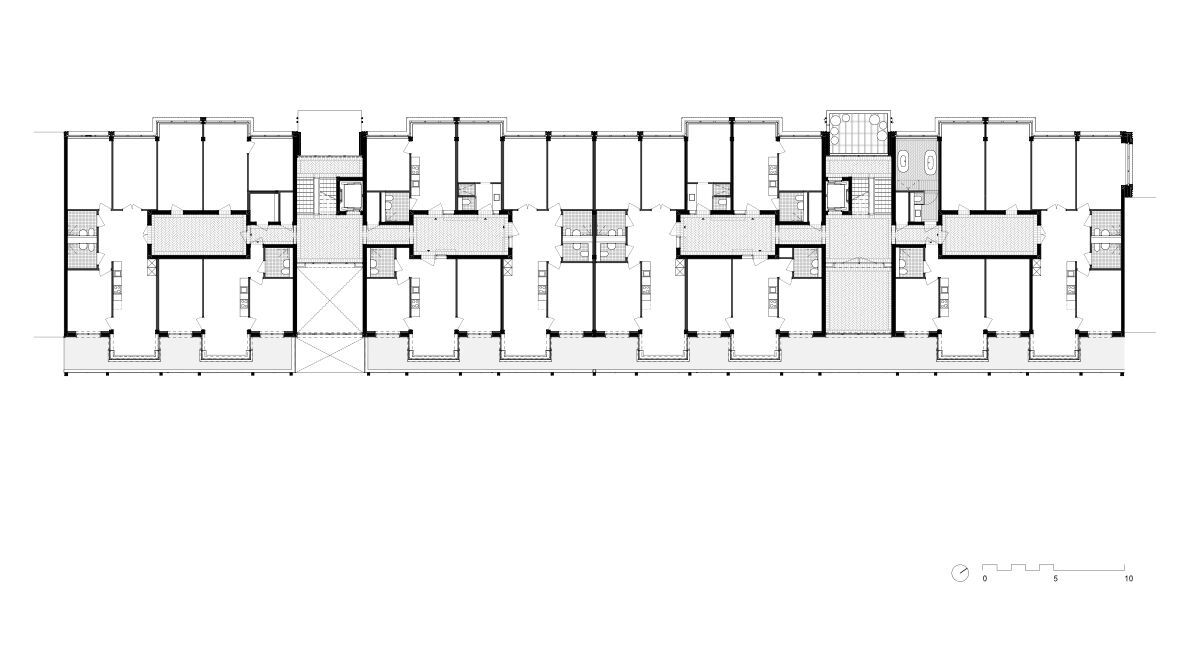

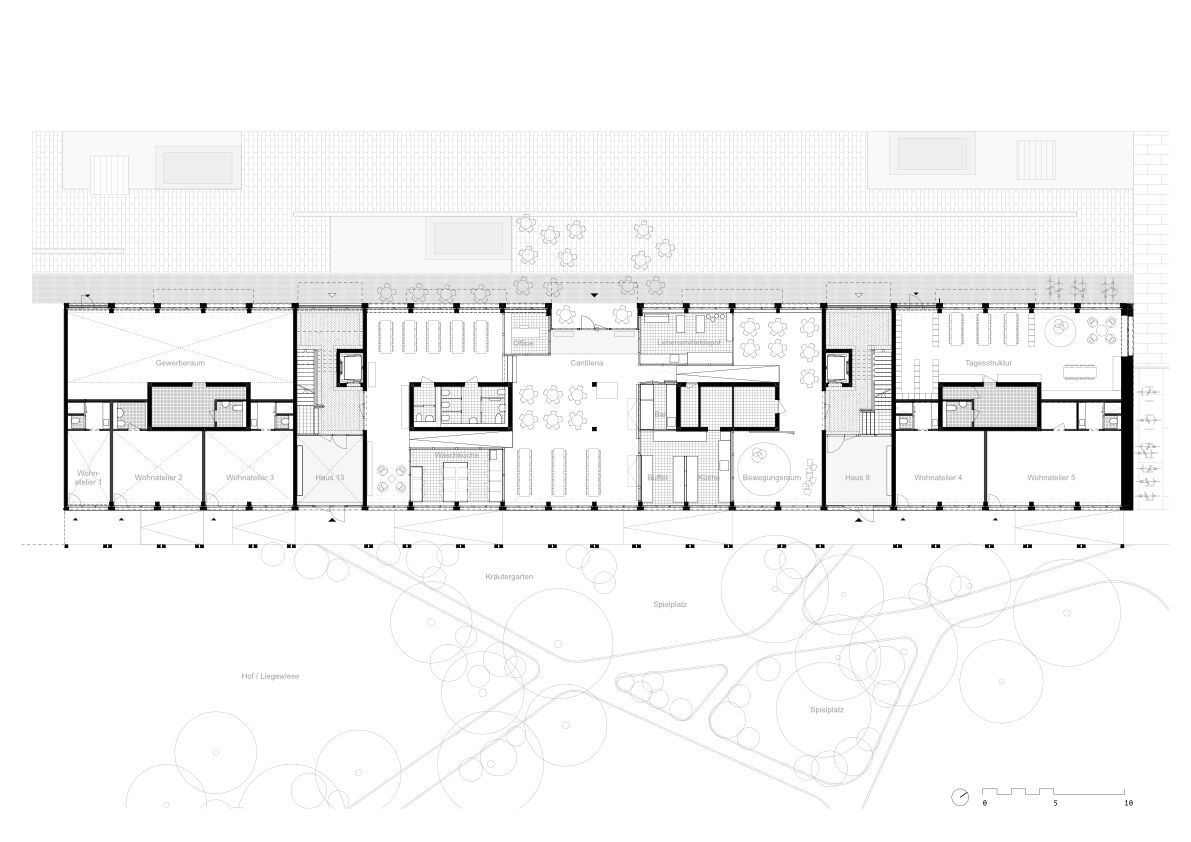

Rez-de-chaussée | Plan: Scheibler & Villard et Baumann Lukas

Cluster tridimensionnel

La coopérative est locatrice générale du bâtiment. Elle tient son nom de l’acronyme LeNa, «Lebenswerte Nachbarschaft» (voisinage convivial). Près de 200 personnes habitent ici et incarnent l’idée prônée par le collectif Neustart Schweiz (redémarrer la Suisse): vivre dans des voisinages pouvant compter jusqu’à 500 personnes et y développer un vivre ensemble respectueux des ressources, sans renoncer pour autant à une certaine qualité de vie. Dans son essai «Kantine statt Küche» (cantine plutôt que cuisine), Daniel Kurz évoque très justement une «communauté qui respecte le privé» et qui «trouve son luxe dans le collectif».

De telles initiatives n’ont rien de nouveau. Elles ont été adoptées et transposées architecturalement par plusieurs coopératives au cours des dernières décennies. Tandis que la plupart privilégient les logements en cluster, la Maison LeNa spatialise l’idée de partage en combinant unités d’habitation compactes et zones communes soigneusement élaborées. Les logements se contentent de peu de surface, parfois même de très peu. Le bâtiment consacre en revanche un nombre impressionnant de mètres carrés à des affectations communes. On pourrait dire que l’idée de l’habitat en cluster, dans lequel les surfaces privées sont réduites au profit des surfaces communes, a ici été transposée à un immeuble entier – à une communauté domestique de 200 personnes.

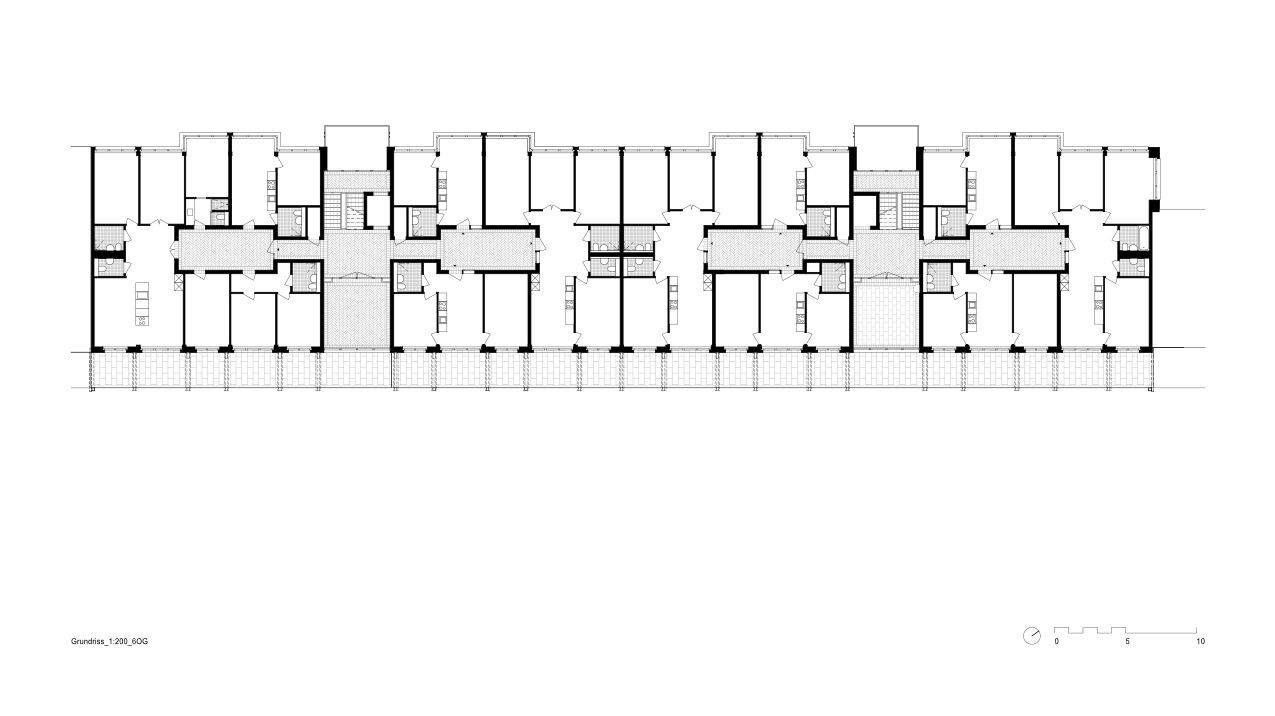

La lecture du plan d’étage d’un logement plurifamilial permet à l’œil averti d’anticiper la configuration des relations entre individus qui y règne. Murs, portes, fenêtres et escaliers, tous ces éléments permettent de structurer l’espace privé, de le relier aux zones communes ou publiques, mais aussi de le protéger par rapport à celles-ci. Et les espaces de transition sont tout aussi importants que les qualités spatiales des appartements pour donner à la communauté et à chaque habitant·e l’espace nécessaire.

Vue depuis le hall d'entrée. | Photo: Boris Haberthür

Tissage spatial

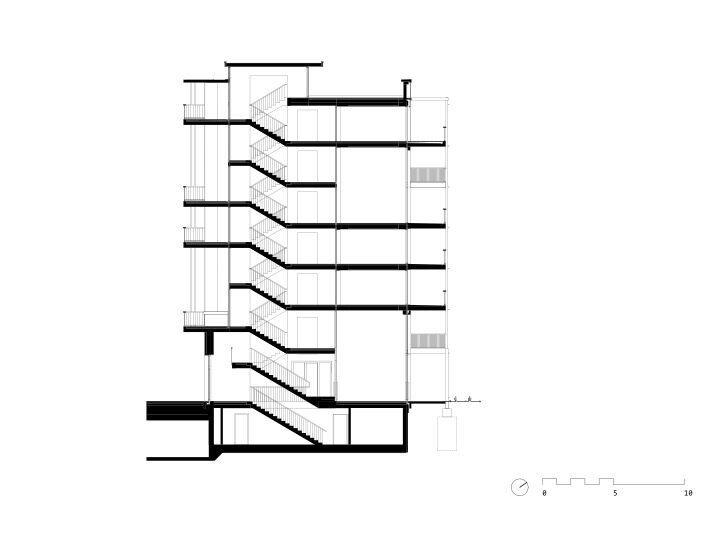

Les plans d’étage de la Maison LeNa témoignent d’un ratio logements et espaces communs les desservant soigneusement élaboré. Le désir de limiter la consommation individuelle de surface conduit à un savant équilibre entre réduction (côté privé) et générosité. Celle-ci est particulièrement perceptible lorsque l’on se tient dans la double-hauteur de l’un des balcons qui s’aventurent bien au-delà du nu de la façade ouest, le regard explorant la nappe végétale et bâtie qui s’étale à nos pieds. Dans les appartements ou les chambres relativement étroites, la générosité se manifeste au travers des fenêtres en bande avec allège basse qui laissent paraître l’espace plus grand qu’il ne l’est, comme un tour tiré de la boîte à magie des architectes. Les orientations différentes des pièces confèrent à chacune d’entre elle un rapport particulier à l’extérieur. Des oriels animent chacune des deux longues façades: côté ruelle centrale, ils permettent de voir sans être vu·e; côté cour, ils rythment et créés de longues niches protégées sur les balcons qui ressemblent à de simples coursives au premier regard, mais sont en fait des espaces extérieurs semi-privés. Les niches permettent de retourner dans le bâtiment après avoir traversé des espaces communs en double-hauteur. De là, il est aisé de rejoindre l’une des deux montées d’escalier qui bénéficient d’un double apport de lumière – direct et en deuxième jour – et offrent des paliers suffisamment grands pour s’apparenter à des espaces de rencontre. On imagine facilement y aménager un salon pour la communauté de l’immeuble, ce qu’empêche la nécessité de maintenir les chemins de fuites libres de tout mobilier. Les paliers donnent accès de part et d’autre à de larges couloirs, sortes de petites placettes communes à trois ou quatre logements. À côté de la porte d’entrée, une fenêtre permet à celles et ceux qui le souhaitent, de laisser leur vie privé s’immiscer dans le voisinage, ou inversement.

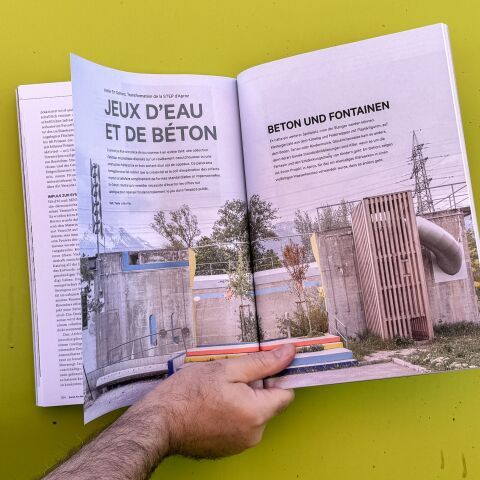

La cantine du rez-de-chaussée sert en même temps de lobby, de salle de repas commune et de restaurant ouvert au public. Le dépôt de denrée alimentaire qui la jouxte est à disposition des habitant·e·s 24/24. | Photo: Boris Haberthür

Photo: Boris Haberthür

Indépendance et soutien

Le petit (ou très petit) logement est un lieu de repli réservé aux «activités solitaires». Karel Teige, à qui l’on doit ce terme, a décrit dans son livre «Nejmenší byt» (The Minimum Dwelling), paru en 1932, sa conception d’une forme d’habitat idéal pour «l’individu indépendant»: une cellule individuelle comme havre de paix et un vaste appareil d’installations collectives pour tout le reste.

On pourrait considérer le modèle proposé par LeNa comme une interprétation contemporaine du concept de logement minimal imaginé par l’artiste d’origine tchèque. Ici aussi, les logements font partie d’un organisme en mesure d’offrir à ses habitant·e·s une infrastructure commune riche. Le contexte est naturellement bien différent de celui de Teige: alors qu’au début des années 1930, l’idée devait faire avancer le changement social de la société bourgeoise et accorder à l’individu une plus grande indépendance – pour son émancipation – chez LeNa, l’idée de renoncer à l’individu au profit de la communauté est motivée par des objectifs de durabilité et exige de la part de chacune et chacun une plus grande intégration dans l’organisme qu’est la coopérative. Cette démarche repose sur une idée de communauté clairement opposée aux efforts d’individualisation sous-tendus par la société de consommation. L’usage collectif de la propriété du logement aurait pour ainsi dire le potentiel pour promouvoir des formes de vie urbaine plus intégratives.

Communauté de marmites

Les premières idées d’habitat collectif sont apparues lors des réformes du logement, fin 19ème début 20ème siècle. L’entrepreneur André Godin a par exemple fait construire à Guise en 1859 un complexe d’équipements collectifs pour les ouvriers travaillant dans son usine et leurs familles. Les logements étaient organisés en trois blocs, chacun desservi par des coursives déployées dans des cours intérieures recouvertes de toitures en verre. Baptisé Familistère, l’ensemble offrait, outre une cuisine commune et une garderie pour les enfants, des salles de bains, des buanderies, une bibliothèque et un théâtre.

Les espaces intérieurs sont conçus de manière à permettre une utilisation flexible. | Photo: Boris Haberthür

Le texte a été écrit par Andrea Wiegelmann pour le Swiss Arc Mag 2025–3/4 et traduit en français par François Esquivié.

Commandez votre exemplaire ici.