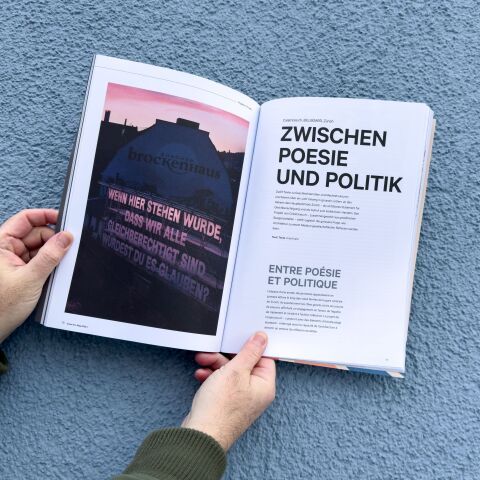

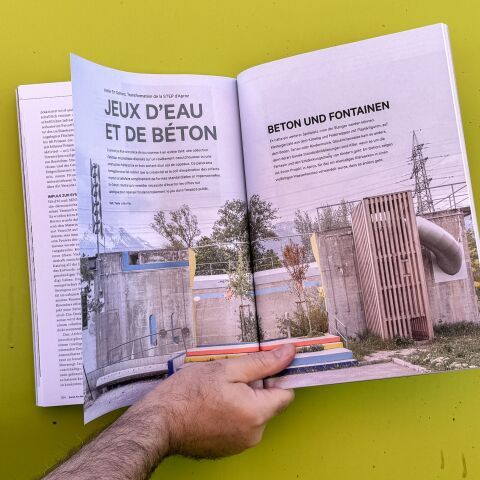

Densification d'une parcelle résidentielle

Occupée depuis trois générations, une petite maison sans prétention située à Villy dans le canton de Vaud devient le cœur d’un habitat groupé offrant à trois familles un cadre de vie à la fois nouveau et familier. Le projet de Madeleine architectes + Studio François Nantermod témoigne de la plus-value sociale, économique et écologique que représente la densification des zones d’habitations unifamiliales en Suisse.

Texte: François Esquivié

Photos: Séverin Malaud

Photo: Séverin Malaud

En Suisse, les projets de densification de parcelles occupées par des habitations individuelles ne sont pas encore légion. Cette forme d’occupation du territoire représente pourtant à l’heure actuelle nettement plus de la moitié des bâtiments à vocation d’habitation. La majorité devient écrasante si l’on sonde la population suisse sur son aspiration pour un modèle d’habitat. En prenant le temps de se pencher sur quelques exemples de densification de l’habitat individuel, on se rendra vite compte qu’ils pourraient constituer la base d’un manuel de bonnes pratiques à usage de la densification de ce qui est communément appelé la zone villas.

Ceci démontrerait en même temps que ces territoires porteurs des stigmates de la suburbanisation représentent un potentiel sous-exploité de densification du territoire, avec son lot de solutions à explorer en termes de création d’espaces publics et d’invention de formes architecturales adaptées à des besoins situés entre ceux d’une villa et d’un petit collectif. Sur fond de changements structurel des modèles familiaux et donc des ménages, mais aussi dans un contexte socio-politique et climatique toujours plus incertain, sans oublier l’arrêt forcé du mitage territorial, le modèle de la villa individuelle représente de moins en moins une solution d’habitat envisageable pour le monde d’aujourd’hui et de demain. Mais l’héritage étant là, bien présent, il est nécessaire de se poser la question de la mutation de ce type d’habitat, aux échelles territoriale et urbaine et nécessairement aussi architecturale, à la recherche de solutions résiliantes permettant de construire plus intelligemment.

Stratégies individuelles

En Suisse romande, certains exemples parmi les plus intéressants témoignent du fait que les projets de densification de parcelles occupées par une villa individuelle apportent des réponses architecturales très différenciées. En 2016, bunq architectes densifient une parcelle à Corsier, sur laquelle est construite une villa grâce au partage du jardin. L’exploitation de la topographie et une stratégie de camouflage faisant passer les nouvelles façades pour une palissade permettent d’intégrer le nouveau projet dans le quartier. Toujours en 2016, la réduction de deux parcelles existantes à La Côte permet à envar sàrl d’en créer une troisième et d’y construire une nouvelle maison. À l’initiative des propriétaires, les haies délimitant les parcelles sont remplacées par des bouquets d’arbustes, créant à l’échelle de ce petit voisinage une atmosphère villageoise. Plus récemment, en 2019, Dreier Frenzel réalise un habitat groupé en surélevant une maison individuelle à Prilly. L’introduction d’une typologie rurale permet la création d’un espace multifonctionnel, à la fois distributif et commun, implanté entre des unités individuelles. Chaque intervention témoigne de solutions répondant aux particularités du contexte et propres à la maîtrise d’ouvrage, motivées par des dynamiques de natures différentes: parcellaire, sociale, économique.

Compacte à l’extérieur – poreuse à l’intérieur: alors que la maison se présente comme un volume homogène vu de l’entrée, elle se révèle être un système de couloirs, de grottes et de niches dès que l’on y pénètre. | Photo: Séverin Malaud

L’existant amplifié

Construite à Villy sur la commune d’Ollon (VD) dans les années 1960, la petite maison située en fin de chemin dans un ensemble pavillonnaire domine de sa position surélevée la vallée du Rhône et offre une vue imprenable sur les sommets des environs. Sur les encouragements de leurs parents, la génération des petits-enfants – une fratrie de deux frères et une sœur – décide de renouer avec la maison des grands-parents et se tourne vers le bureau Madeleine architectes + Studio François Nantermod, leur demandant de développer un projet de densification de la parcelle accueillant les trois couples, sans réellement savoir quelle forme donner à cette cohabitation. S’engage alors un processus collaboratif intensif, ponctué de rencontres entre la maîtrise d’ouvrage à trois têtes et les architectes. Sans réelle qualité architecturale, la maison a le mérite, en plus du simple fait d’exister, d’être porteuse de souvenirs familiaux. Faisant de cela un acte fondateur du projet, les architectes décident de garder la maison et d’articuler autour d’elle trois nouveaux volumes. Plutôt que de l’intégrer aux surfaces chauffées et de risquer une opération coûteuse de remise aux standards énergétiques, ils la dépossèdent de ses cloisons et de sa dalle de toiture et pétrifient le nouvel espace en laissant visibles les traces de l’intervention. Caractérisé par sa substance d’origine mise en valeur par la lumière naturelle filtrée par des panneaux de polycarbonate de la nouvelle toiture, ce grand vide est devenu ce que les architectes nomment un espace caméléon: un jardin d’hiver partagé qui accueille des fêtes ponctuelles, sert d’espace de jeux et d’échanges au quotidien.

Un cadre commun

La configuration rayonnante du projet est le résultat d’une réflexion menée par les architectes avec les trois familles sur leurs besoins propres: la transposition architecturale du programme a fait apparaître des seuils marquant progressivement le passage du collectif à l’unité familiale, et inversement, au profit de parcours organisés de manière ludique et qui offrent une forme de mouvement continu, de l’extérieur vers l’intérieur, du jardin ouvert au jardin abrité, du collectif au partagé en passant par l’individuel. Par souci d’économie, les unités familiales déclinent un seul et unique type. Chacune bénéficie au rez-de-chaussée d’un espace de 40 m2 regroupant cuisine, salle à manger et séjour dans une ambiance minérale. Trois chambres et une salle de bain occupent les 65 m2 d’un étage dominé par la chaleur du bois. Choisis sur une base commune, les matériaux sont simples et majoritairement bruts, contrastant avec le meuble de cuisine autour duquel est organisé le plan du rez-de-chaussée: chaque famille en a choisi la couleur et l’organisation, ce qui créé des séquences d’entrée et de montée à l’étage différentes d’une unité à l’autre. Les services sont mutualisés sous l’espace caméléon, au rez-de-chaussée de la maison existante. Chaufferie, buanderie, garage à vélos, rangements et atelier desservent trois unités au prix d’une.

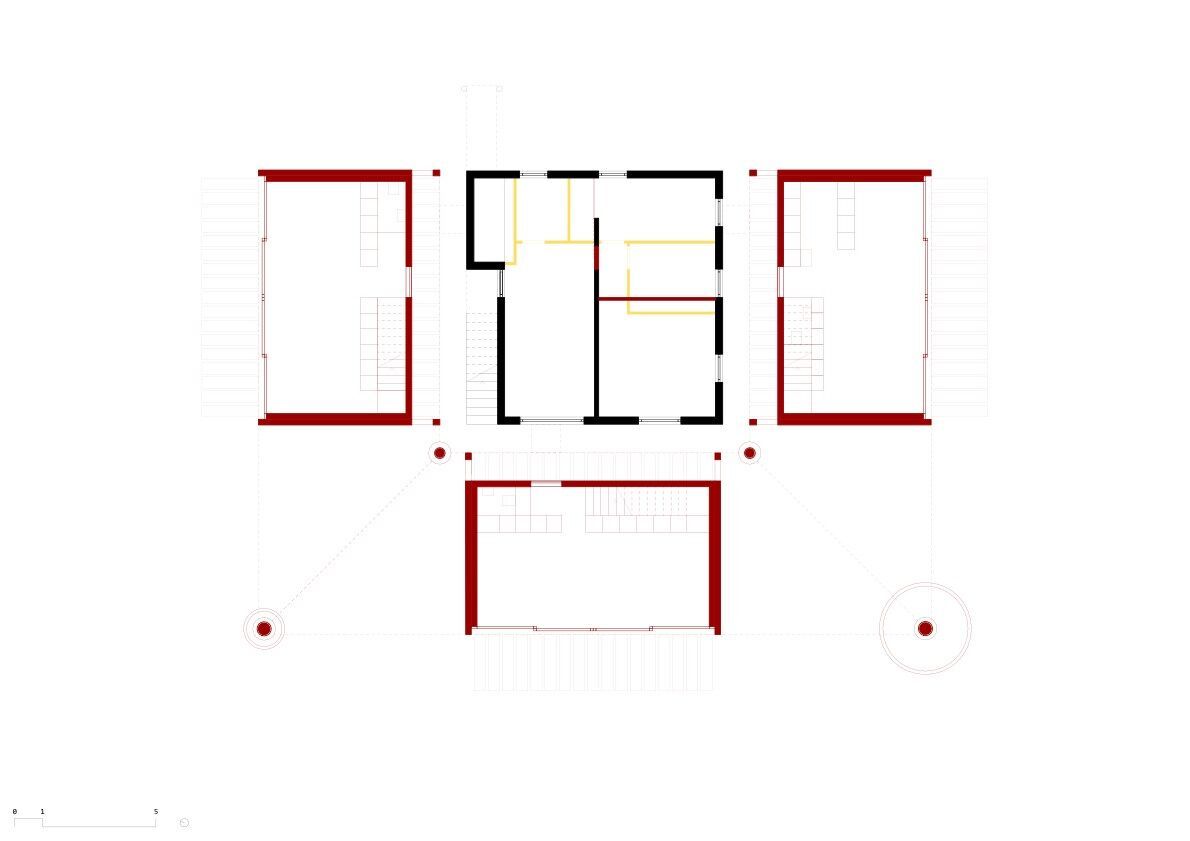

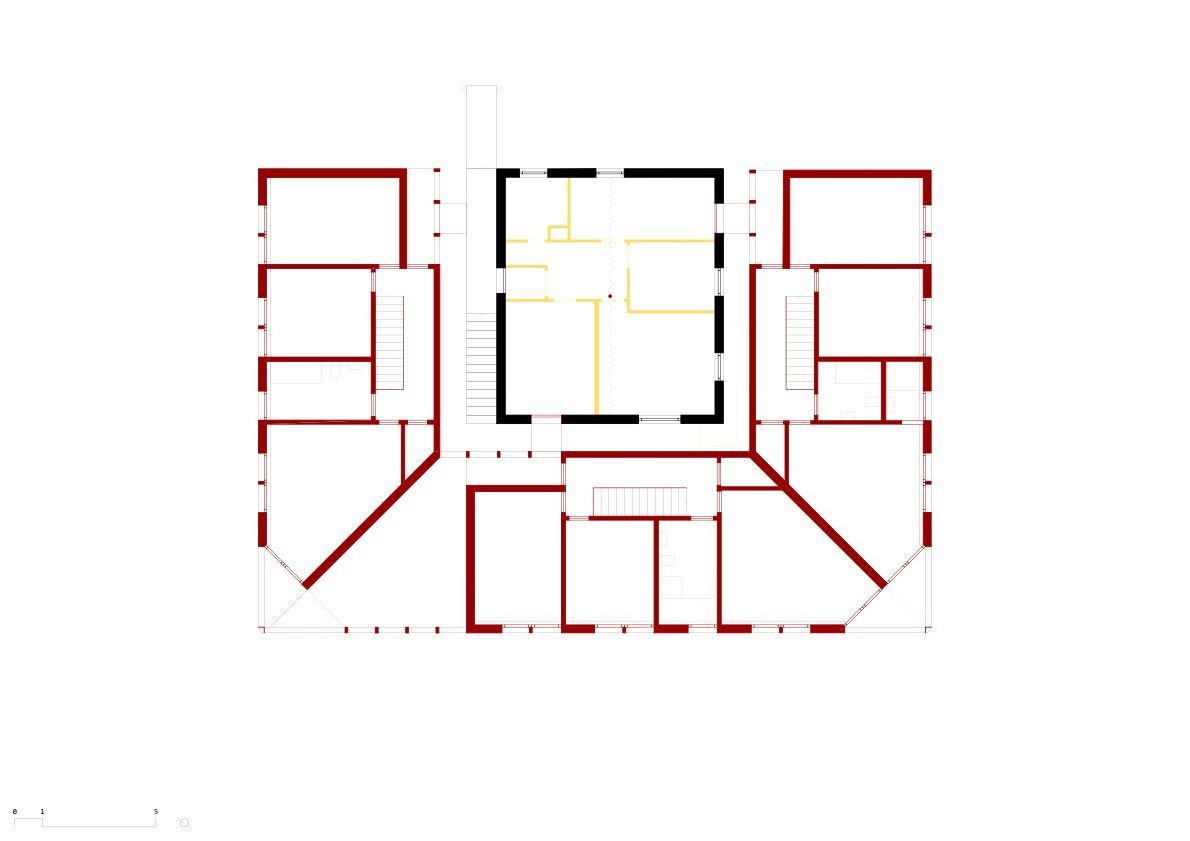

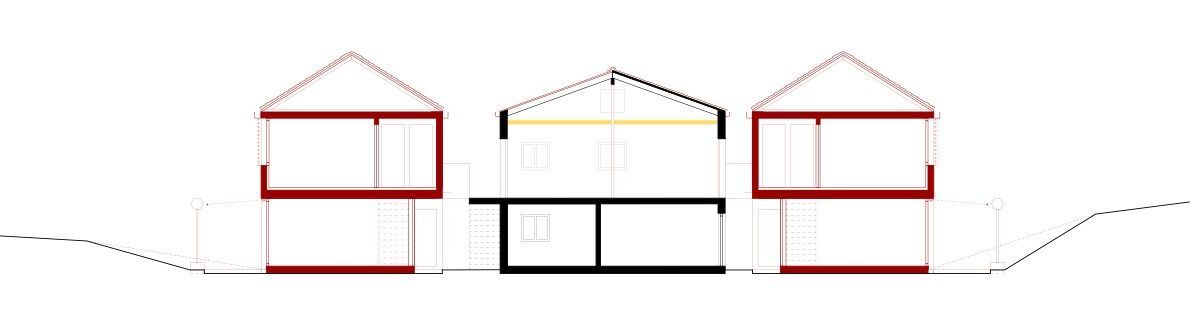

Coupe | Plan: Madeleine architectes + Studio François Nantermod

Mise sous tension

Entre la maison existante et les nouvelles unités, ancien et neuf sont mis sous tension dans un espace plus haut que large, un interstice. Très proches l’une de l’autre, les façades s’y opposent dans leur matérialité et leur degré d’ouverture, générant une mise en abîme des unités. Cette différenciation franche a pour mérite de faire de l’interstice un espace fluide dans lequel sont déployés un ensemble de dispositifs architecturaux qui transforment l’espace de distribution en un lieu de vie et d’échange. Au sol, le gravier crissant résonne sous les pas, alors que le silence se fait dès que l’on pose le pied sur les dalles en béton préfabriquées qui pavent les niches d’entrée s’enfonçant légèrement dans les façades de chaque unité. Un escalier existant en béton permet d’accéder directement au jardin d’hiver sans traverser les unités. À l’étage, chaque unité abrite derrière un bardage en bois ajouré une loggia débouchant sur des passerelles de caillebotis en acier galvanisé qui relient les unités au jardin d’hiver commun. Cette logique séquentielle de gestion du collectif et du privé se poursuit au-delà des séjours de chaque unité, alors qu’ils s’ouvrent sur des terrasses privées que protègent aléatoirement des massifs de vivaces dessinant des formes libres aux abords de l’habitation, rompant avec la monotonie des pelouses de ce genre de quartiers.

En démolissant les cloisons et plafonds de l’étage du bâtiment existant, les architectes offrent un espace commun aux trois frères et soeurs. | Photo: Séverin Malaud

L’évidence vernaculaire

Les architectes ont pris le parti de la simplicité pour concevoir les espaces extérieurs. Des éléments de tuyau en ciment accueillent des jardinières, un bassin de récolte de l’eau pluviale, ou encore des lampadaires globes évoquant l’éclairage des jardins publics. L’emploi détourné d’éléments de construction étrangers au registre de la maison individuelle se nourrit de l’imaginaire des petites constructions improvisées par l’ancien propriétaire de la maison et construites avec ce qu’il avait sous la main. Plus généralement, c’est une forme de vernaculaire qui est ici convoquée et que l’on retrouve dans quelques fermes du village de Villy. À ces corps de fermes articulés autour d’un vide central – cela ne rappelle-t-il pas l’espace caméléon de notre habitat communautaire? – les architectes ont aussi emprunté la tectonique. À l’image de ces fermes du patrimoine agricole et alpin, l’habitat partagé se lit comme un grand volume en bois homogène reposant sur un socle maçonné beaucoup plus poreux. La composition du système de volets battants, la dimension standard des fenêtres et des bardages ajourés rendent difficile l’identification de chaque unité d’habitation, au contraire des socles en béton dont la disposition libère les angles et offre de grands couverts partagés.

Escalier d'accès à l'étage. | Photo: Séverin Malaud

Flexibilité typologique

Au sud-est, le couvert de l’entrée bénéficie d’une double-hauteur, qui cache en fait une réserve de surface habitable: il est possible d’y construire une chambre supplémentaire en miroir de la chambre parentale existante, et d’agrandir ainsi l‘appartement orienté au nord, ou d’offrir à l’appartement orienté sud-est une chambre d’appoint. Dans le même ordre d’idée, le plan de l’étage permet d’attribuer une chambre à un autre appartement en intégrant simplement un réduit dans le couloir distributif. À la faveur de cette réflexion typologique, les surfaces des unités peuvent varier dans le temps en fonction de l’évolution des compositions familiales. Cette flexibilité du logement dans le temps est accompagnée d’une réflexion constructive axée sur la modularité et la distribution typologique par couches. Portant d’un angle à l’autre, les impressionnantes poutres en bois lamellé-collé de 100 centimètres de hauteur statique servent en même temps d’allège à une poutre en treillis qui porte la charpente en bois. À chaque angle, une poutre diagonale les relie à la structure en ossature de la couronne intérieure. Les angles sont repris au rez-de-chaussée par des colonnes de béton coulé dans des éléments de tuyau en ciment. Les assemblages d’angle, les ferblanteries des volets et les garde-corps des petits balcons agrémentant les deux angles de la façade sud-ouest sont thermolaqués en rouge sombre, de la même teinte que les anciens volets de la maison existante qui continue ainsi de manifester sa présence effacée face au lotissement qui l’a vu naître.

Terrasse privée dans le prolongement du salon | Photo: Séverin Malaud

Zone Villas 2.0

La variété des solutions permettant la densification des quartiers de villas est liée à l’histoire et aux besoins des propriétaires de ce patrimoine anonyme. À Villy, la constellation gravitant autour d’une maison existante idéalement placée a donné naissance à une projet communautaire reposant sur la mutualisation de services, l’usage concerté de certains espaces et l’appropriation individuelle d’autres. Un scénario très différent de l’imaginaire lié à la zone villas. Avec sa position dominante, ses limites aléatoires, ses deux interfaces et ses trois visages, le projet conçu par Madeleine architectes + Studio François Nantermod lance un appel pour plus de collectivité et de partage, montrant au passage que la déclinaison architecturale de ce discours est beaucoup plus enrichissante et exigeante que l’habituelle trilogie «parking, villa, jardin».

Première publication dans Arc Mag 2024–2

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine