Le Westhof à Dübendorf offre des espaces pour l'appropriation

Westhof, un ensemble de logements et d’activités où public et privé s’entremêlent, se dresse dans le quartier Hochbord à Dübendorf. Les architectes Conen Sigl proposent une architecture nostalgique qui insuffle un nouvel élan à cette périphérie anonyme.

Texte: Marcel Hodel

Photos: Roman Keller

Photo: Roman Keller

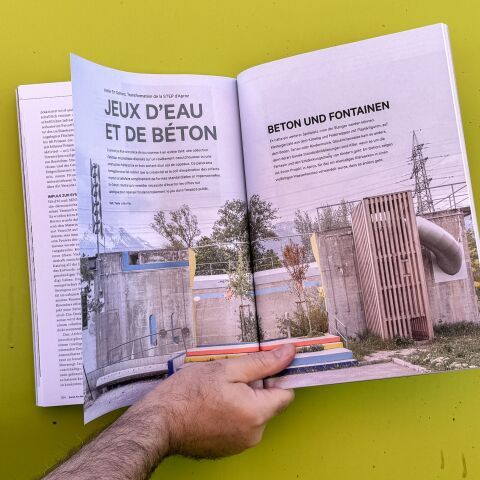

Pendant près d’un siècle, les 36 hectares du Hochbord étaient occupés par des bâtiments industriels et des serres. La pression immobilière aidant, les investisseurs se réjouissent aujourd’hui d’avoir trouvé à Dübendorf un terrain de jeu où se multiplie la construction de logements et de bâtiments tertiaires anonymes. Un projet, au milieu de cette monotonie ambiante, sort du lot et assume une singularité attachante. Il est le résultat de la rencontre fructueuse entre des commanditaires ouverts et des architectes progressistes. Conen Sigl associés au bureau de paysage Kuhn Landschaftsarchitekten ont remporté en 2017 le mandat d’études parallèles sur présélection organisé pour la construction de l’ensemble. Propriétaire du terrain sur lequel elle cultivait des légumes et exploitait une pépinière jusqu’en 2005, la famille Kohler s’était préa-lablement associée à la coopérative de logements Wogeno pour développer la parcelle. Ces deux parties avaient pour volonté commune de développer un quartier socialement durable, dans lequel la vie communautaire jouerait un rôle clé. Au printemps 2023, alors que les résidents ont commencé à emménager et prendre leurs repères, la visite du nouvel ensemble s’impose.

Fonctionnalisme rêveur

À quoi ressemble donc l’ensemble socialement durable conçu par Conen Sigl? Les architectes ont voulu rompre avec l’homogénéité suburbaine qui se construit à Dübendorf depuis deux décennies. Au centre du projet, la cour résidentielle est à la fois l’espace extérieur identitaire des habitant·e·s, mais attire aussi les voisin·e·s du quartier pour lesquel·le·s il reste ouvert. Les architectes ont réussi à conférer une légèreté à ce grand bâtiment en lui donnant l’apparence d’un collage – un assemblage, à première vue hasardeux, de volumes dégageant un vide. L’ensemble abrite 83 logements et 11 locaux commerciaux. À cela s’ajoutent des ateliers, une grande terrasse en toiture et une salle commune. Et l’architecture communique cette diversité programmatique vers l’extérieur: les différents types de logements se dessinent dans la volumétrie, alors qu’un langage formel différent est employé pour les espaces communs. Ludique et rafraîchissant, l’ensemble du projet n’en est pas moins mûrement réfléchi.

Logements avec vue

Les logements se trouvent en grande majorité dans le volume principal composé de neuf étages. Des commerces, ateliers et logements-ateliers profitent d’un rez-de-chaussée ouvert sur cour et sur rue. Suivent ensuite trois étages de logements familiaux spacieux. Les chambres et les cuisines y sont organisées autour de halles qui, tout en assurant la distribution, offrent de belles qualités de séjour grâce à l’intimité qui s’en dégage.

La palette de matériaux et de couleurs des logements a fait l’objet d’une sélection méticuleuse. Elle évolue en fonction du type de logement et du maître d’ouvrage, combinant des surfaces en béton apparent avec des cloisons blanches égayées par quelques accents colorés qui ajoutent sans lourdeur des touches domestiques: rouge foncé pour les portes coulissantes, bois naturel pour les plinthes, vert pâle pour les crédences de cuisine, rayures noires et blanches en carreaux dans les salles d’eau.

Avec leur façade reculée donnant sur cour, les cinq derniers étages regroupent des logements destinés à de petites familles, des couples ou des personnes vivant seul·e·s. Leurs séjours alignés en façade évoquent les decks d’un navire de croisière d’où le regard porte de l’Allmend de Stettbach jusqu’au Lägern.

Avec ses trois niveaux et son identité industrielle, le deuxième volume ferme la cour au nord et longe la voie ferrée à l’est. Il abrite des logements en cluster ainsi que quatre colocations protégées de la fondation Altried destinés à des personnes souffrant d’un handicap cognitif, psychique ou physique. La faible profondeur du bâtiment permet une aération des chambres depuis le côté calme de la cour, tandis que le couloir distributif longe la façade côté rail. Celui-ci s’élargit au centre de chaque appartement où sont réunis séjour et cuisine en un seul espace.

Appel au voisinage

Une grande terrasse commune se trouve sur la toiture du bâtiment atelier. Une pergola s’y dresse. Elle rappelle la silhouette d’une serre, en référence au passé de pépinière du lieu. Des jardinières placées aléatoirement complètent cet espace en attente d’appropriation. La terrasse et la salle commune située à l’extrémité nord de la cour ont été conçues comme des extensions de la cour auxquelles on accède directement par un escalier en acier galvanisé en forme de tour. Son esthétique d’échafaudage donne à l’ensemble un accent inachevé et assure une fonction rhétorique qui encourage les habitant·e·s à s’approprier le bâtiment: en appelant à son appropriation, l’architecture offre la possibilité aux habitant·e·s de l’adapter et de la transformer continuellement.

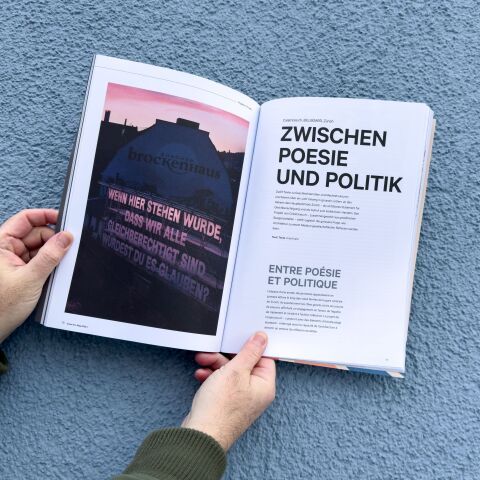

Aux deux volumes précédents s’ajoute un troisième, formulé comme un bâtiment de tête, haut de cinq étages et adossé au bâtiment atelier, qui marque l’extrémité sud de la cour restée ouverte. Légèrement pivoté par rapport à la géométrie de l’ensemble, il appelle d’une part les piéton·ne·s qui marchent le long des voies ferrées à venir découvrir le quartier Hochbord et d’autre part le voisinage proche à pénétrer dans la cour. Au rez-de-chaussée sont logés une boulangerie et un café au-dessus desquels sont empilés des appartements aux qualités de lofts et qui profitent d’un apport de lumière de jour sur quatre côtés. Sur l’image rendue pour le concours, des lettres lumineuses couronnaient ce volume, formulant «BELLO». Ce signe aux réminiscences postmodernes – hésitant entre la publicité et le pourcent culturel – devait marquer le lieu et permettre aux passagers et passagères du train de deviner le caractère détendu de l’ensemble. Il était prévu que la maîtrise d’ouvrage change les lettres et donc de message tous les deux ans. L’opposition à cette enseigne s’étant manifestée dans le quartier avant même le dépôt du permis de construire, on y a renoncé. Dommage, car la hauteur ainsi gagnée aurait été bénéfique au volume en termes de composition; et lorsque l’on connaît le projet, le bâtiment de tête semble quelque peu inachevé.

Dans le volume à l’est sont empilés des ateliers ainsi que de petits et grands logements. Des éléments innovants tels qu’une «rue suspendue» et des pièces louables à l’heure viennent compléter l’offre. | Photo: Roman Keller

Esthétique de l'appropriation

Que le bâtiment donne ici aussi l’impression «d’inachevé» sert l’intention des architectes qui ont imaginé un environnement dans lequel les habitant·e·s peuvent, s’ils le souhaitent, s’épanouir. Il était donc logique qu’une partie du budget de construction soit retenu et mis à leur disposition, afin qu’ils puissent aménager ce qui pouvait encore l’être. Un «conseil de cour» a ainsi été mis en place, auquel on doit notamment la fabrication de nichoirs à oiseaux qui ont été répartis un peu partout, ou encore au jardin communautaire déployé le long du chemin longeant la voie ferrée.

En employant quelques astuces, à l’image du retrait de la façade des cinq derniers niveaux du bâtiment principal, Conen Sigl ont su rendre l’ensemble accueillant et convivial en accentuant son échelle humaine et en procurant le sentiment d’être en sécurité.Les façades témoignent de la même approche: ce sont elles qui, notamment, rassemblent la volumétrie complexe par le biais de quelques matériaux bien choisis dans l’objectif de proposer une image globale cohérente. Des plaques ondulées de fibrociment, des surfaces en béton, de l’acier et de l’aluminium sont combinés de différentes manières et mis en œuvre avec créativité dans l’ensemble du projet. Les mains courantes, la pergola sur la terrasse en toiture et l’armature des balcons sont en profilés d’acier galvanisé. Des crochets soudés permettent aux habitants·e·s d’y accrocher des objets, alors que l’aluminium anodisé incolore des cadres de fenêtres et des corniches scintille au soleil. Des stores à bras tombant couleur jaune sable ajoutent à l’animation de la façade. La palette de couleurs pastel rappelle d’ailleurs les cabines de plage défraîchies des Caraïbes, et une atmosphère de vacances que vient renforcer un objet d’art en construction intitulé «Strandgut», pour lequel le collectif Lutz & Guggisberg a collecté des objets trouvés lors de la démolition de la pépinière. De ces objets sont nées de petites installations qu’ils ont placées dans les espaces collectifs. Tels des personnages muets, ils accompagnent les habitant·e·s sur la terrasse, dans les cages d’escalier en direction de leur appartement.

Post-moderne ou de Stijl? Les inspirations des architectes sont-elles vraiment si claires? Les références restent vagues et laissent suffisamment de place à l’interprétation, à l’image de l’architecture elle-même. | Photo: Roman Keller

Aspiration à la ville

Avec son entremêlement élaboré des espaces publics, semi-publics et privés, l’ensemble Westhof célèbre la communauté du voisinage. Conen Sigl sont parvenus à le traduire en réinterprétant radicalement une typologie classique. Un immeuble à cour entoure généralement un espace extérieur semi-privé: la ville est à l’extérieur, le jardin ou une place de jeu pour les habitant·e·s.es à l’intérieur, et les toitures sont souvent occupées par les espaces extérieurs privés de penthouses coûteux. Transposé dans l’agglo de Dübendorf, où il n’y a que peu d’espaces urbains publics soigneusement aménagés, les besoins traditionnellement liés à ce type s’inversent (du moins chez certain·e·s actrices et acteurs) et se mettent en quête de plus de communauté pour lutter contre l’anonymat. Inconsciemment, architectes et maîtres d’ouvrage étaient manifestement à la recherche d’une place urbaine porteuse d’identité. Même si les matériaux et l’agencement spatial peuvent paraître très contemporains, c’est une piazza au sens classique du terme qui a été créée, un mini-cosmos urbain entouré de façades à l’aspect citadin. Les entrées des montées d’escalier sont orientées vers la cour et participent à son animation. Jardins et toiture terrasse sont également des espaces publics accueillants où les habitant·e·s et les voisin·e·s ont tout le loisir de se rencontrer. Une promenade à la découverte des nombreux immeubles de logements récemment construits dans le Hochbord – par exemple entre la gare de Stettbach et le Westhof – met en lumière une architecture peu accueillante et un traitement des espaces libres peu attentif au voisinage et rend plus évidente encore la qualité du Westhof dont on aimerait que les grandes lettres au-dessus du bâtiment de tête finissent tout de même par briller en affirmant avec fierté «Voilà comment on fait!»

Les couleurs, les miroirs, le métal et les lampes placées avec précision font des passages et des cages d’escalier des zones de rencontre accueillantes. | Photo: Roman Keller

Première publication dans Arc Mag 2024–1

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine