Kongruenz statt Bricolage – Flury+Furrer bauen ein Atelier für Jim Dine

Was haben eine Kranbahn aus den Niederlanden, die Huber-Villiger-Pavillons der ETH Zürich und eine Küche aus einer Wohnsiedlung von Ernst Gisel gemeinsam? Sie alle haben im St. Galler Sittertal als Bauteile für das Atelier von Jim Dine ein neues Zuhause gefunden. Wer Re-Use mit einer Ästhetik der Bricolage gleichsetzt, wird indes überrascht: Die Elemente wurden zu einem stimmigen Ganzen gefügt.

Text: Daniela Meyer

Fotos: Katalin Deér

Foto : Katalin Deér

Am westlichen Rand der Stadt St. Gallen schmiegen sich in die Schlaufen der Sitter verschiedene Industrieareale – halbinselförmige Konglomerate, die eigene kleine Welten bilden. Eine davon ist das Sittertal-Areal, erreichbar über eine schmale Stras-se, die in Serpentinen zwischen den mächtigen Betonpfeilern der Fürstenlandbrücke ins Tal hinunterführt. Dabei fällt der Blick auf das dicht bebaute Gelände einer ehemaligen Textilfabrik. Heute gehört es Hans Jörg Schmid, der 2006 gemeinsam mit Felix Lehner und Daniel Rohner die Stiftung Sitterwerk gegründet hat. Bekanntheit erlangte der Ort unter anderem durch die dort angesiedelte Kunstgiesserei St. Gallen, wo international renommierte Künstler*innen ihre Arbeiten produzieren, und die Werkschau von Hans Josephsohn. Weniger Aufmerksamkeit erhielt bisher die Architektur. Das liegt wohl daran, dass sie seit den 1990er-Jahren zwar kontinuierlich transformiert wurde, ihr Äusseres sich jedoch kaum verändert hat.

1994 zog die Kunst-giesserei St. Gallen auf das Gelände der ehemaligen Textilfabrik im Sittertal um. Seitdem wurde das Areal kontinuierlich transformiert und beherbergt heute rund zehn Betriebe, darunter die Stiftung Sitterwerk. | Foto: Katalin Deér

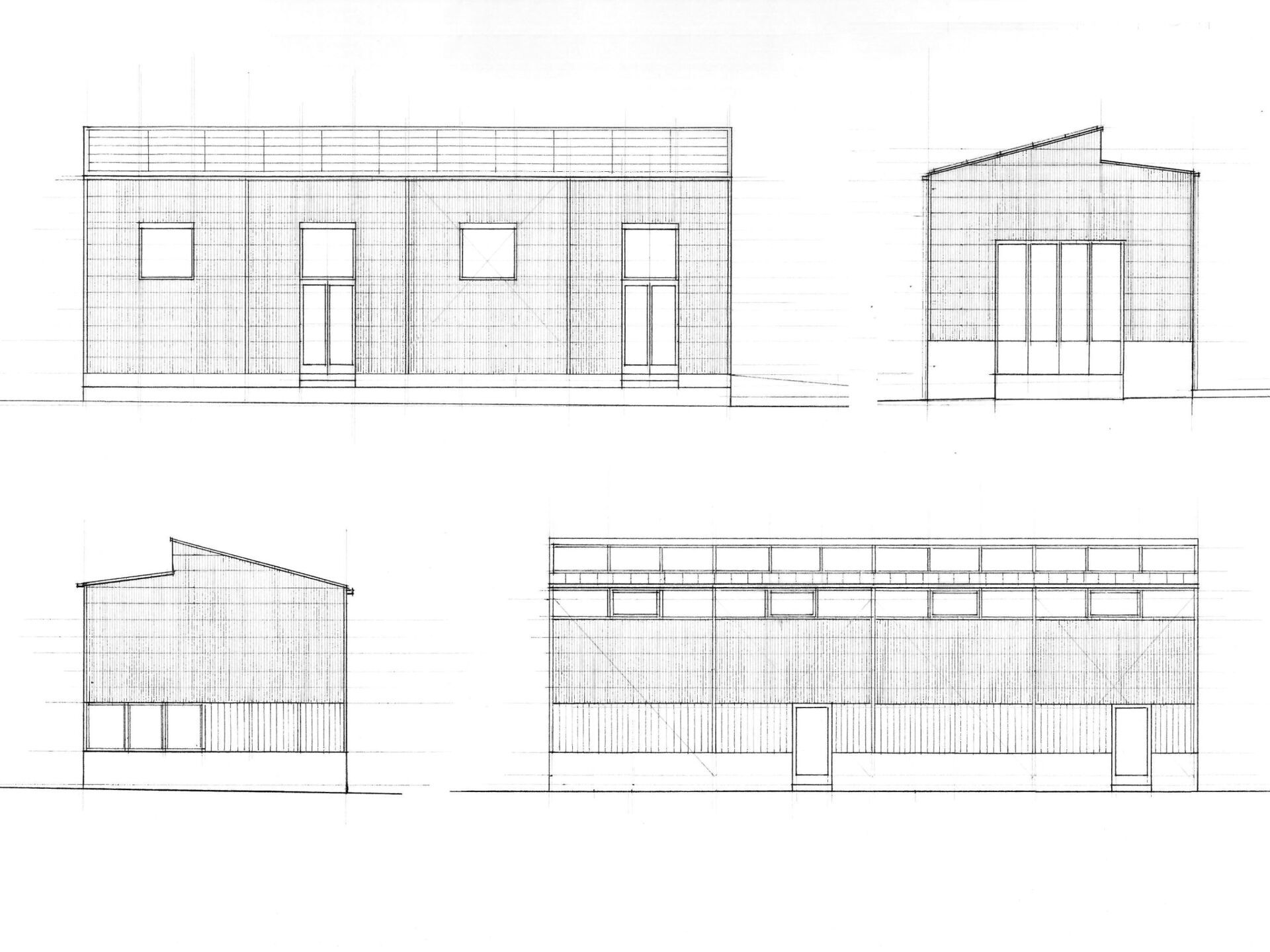

Am Anfang stand eine Kranbahn

Das Bild des Areals gleicht immer noch der Situation, die Flury + Furrer Architekten aus Zürich vor 25 Jahren antrafen, als sie sich erstmals anlässlich eines Umbaus ins Sittertal begaben. Viele der seither erfolgten Eingriffe sind subtil und nur bei genauerem Hinschauen erkennbar. Eine Veränderung ist hingegen markant: Südlich des Kanals, der das Gelände bisher begrenzte, steht seit letztem Jahr ein silbern glänzendes Haus. Mit seinen vier quadratischen Fenstern scheint es über den Talboden zur imposanten Brücke zu blicken. Das gut zwanzig Meter lange Gebäude mit dem holzverkleideten Sockel und dem dünnen Blechgewand erinnert an einen Schuppen oder eine Werkstatt. Hinter den beiden Glastüren in der Südfassade und dem gros-sen Tor im Osten sind überdimensionale weisse Gipsköpfe mit ernsten Gesichtszügen erkennbar – eine Arbeit des US-amerikanischen Künstlers Jim Dine. Bei dem für ihn errichteten Atelier handelt es sich um den ersten Neubau von Christoph Flury und Lukas Furrer auf dem Sittertal-Areal, wo sie bisher vor allem Umbauten und Erweiterungen realisiert haben.

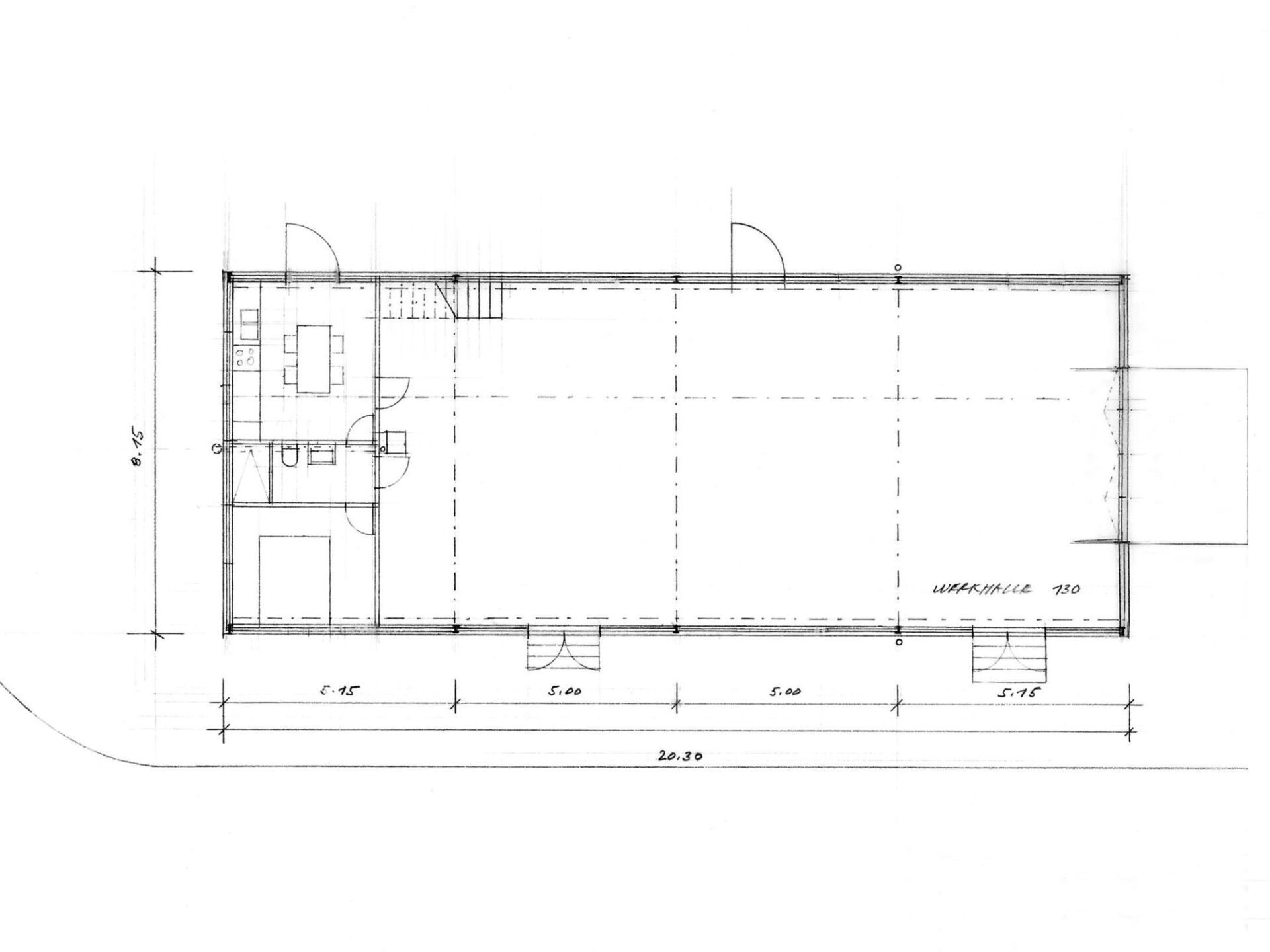

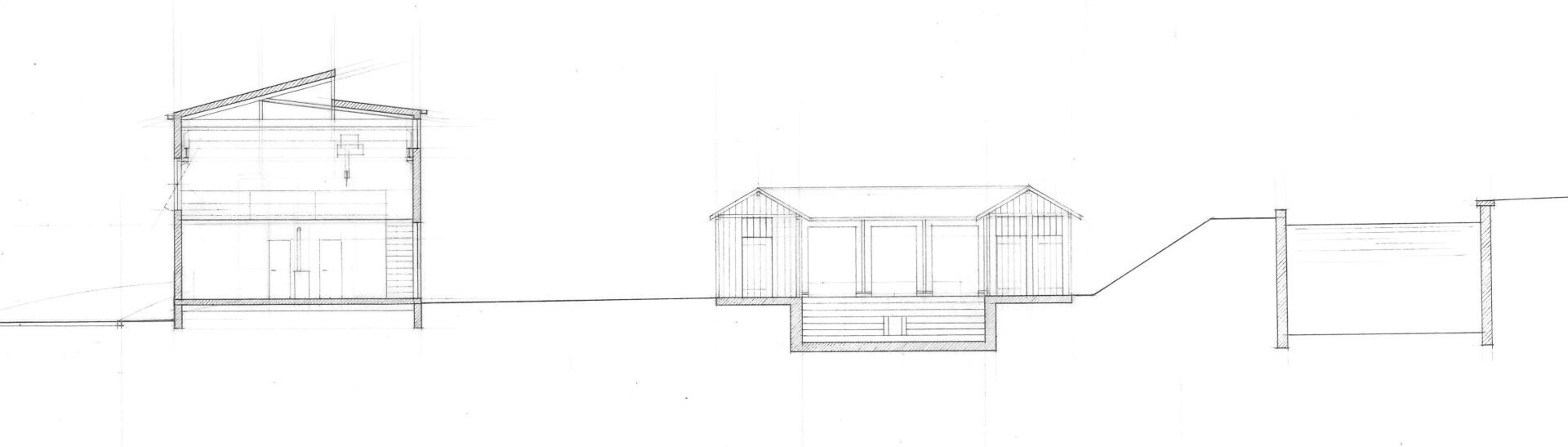

Doch «neu» ist für dieses Projekt richtig wie auch unzutreffend zugleich. Ausganspunkt bildete eine Kranbahn aus den Niederlanden, die Felix Lehner beim Stöbern durch eine Online-Bauteilbörse entdeckt hatte. Mit ihren fünf Achsen aus Stahl definiert die Kranbahn das Volumen des Gebäudes und gliedert dessen Längsseiten in vier Felder. Um das Tragwerk auszusteifen und Nordlicht in die offene Halle zu bringen, haben die Architekten eine Fachwerkkonstruktion entworfen, die die Stahlrahmen ergänzt und einen asymmetrischen Giebel definiert. Nebst dem Lichtschlitz zwischen den beiden Dachflächen gibt es auf der Nordseite ein weiteres Bandfenster auf Augenhöhe. Allerdings wünschte Jim Dine keine direkte Einsicht in sein Atelier, das an ein im Sommer rege benütztes Schwimmbecken grenzt. Wellplatten aus glasfaserverstärkten Polyesterharzen sorgen für den gewünschten Sichtschutz und lassen dennoch Licht ins Innere. Sie werden von schlichten Aluminiumrahmen gefasst und können von Hand aus der Halterung gelöst und bei Bedarf entfernt werden.

Schnitt | Plan: Flury + Furrer Architekten

Sammeln, Lagern, Wiederverwenden

Die opaken Fassadenflächen sind mit einem sogenanntem Furalblech aus walzblankem Aluminium verkleidet. Dessen vertikale Profile schaffen einen optischen Bezug zum benachbarten Badehäuschen aus dem Jahr 1907, das schmale rote Stirnleisten aufweist. Die fünfzig Zentimeter breiten Blechstreifen wurden auf Rollen angeliefert und könnten eines Tages wieder aufgewickelt und anderswo verwendet werden. Nicht nur die zukünftige Wiederverwendung der einzelnen Bauteile war ein zentrales Thema bei der Erstellung des Atelierhauses, sondern auch der Einsatz von gebrauchtem Material. Denn Lukas Furrer ist nicht nur Architekt und Handwerker, er ist auch ein Sammler: Schon früh hat er damit begonnen, gut erhaltenes Baumaterial zur Seite zu legen, wenn auf dem Areal etwas abgerissen wurde. Auch ausserhalb des Sittertals hält er stets Ausschau nach interessantem Abbruchmaterial. Die vier Fenster mit den gerundeten Ecken, die die Südfassade des Ateliers prägen, entdeckte er im Zürcher Seefeld, wo sie bereits auf den Abtransport warteten. Er brachte sie nach St. Gallen und lagerte sie erst einmal ein. Sieben Jahre später schienen ihm der Ort und die Aufgabe geeignet, eine Aluminiumfassade zu erstellen, in welche die Fenster passen. Die Schwingflügel aus den 1960er-Jahren verleihen der Atelierfassade einen lebendigen Ausdruck. Mini-Vordächer schützen die Holz-Aluminium-Fenster vor der Witterung und akzentuieren die vier Öffnungen.

Einheitliche Ästhetik trotz Material-Patchwork

Die Liste der wiederverwendeten Materialien lässt sich fast beliebig verlängern: Bei den aussen sichtbaren Holzstützen handelt es sich um Brettschichtträger aus den abgebrochenen Huber-Villiger-Pavillons der ETH Zürich. Sie sind mit den Stahlstützen der Kranbahn verschraubt und sorgen dafür, dass letztere nicht knicken. Auch die Stahltreppe im Innern stammt aus einem dieser Pavillons. Sie führt auf eine Galerie, die dem Künstler als Lagerfläche dient. Wenn Jim Dine im Sittertal arbeitet, wohnt er auch dort. Unter der Galerie befinden sich ein kleines Schlafzimmer, Bad und Küche. Duschtasse, Lavabo, Spiegelschrank und WC: Fast alles kommt hier zum zweiten Mal zum Einsatz. Die Küchenzeile stammt aus einem Wohnhaus von Ernst Gisel, das Fenster von einem Abbruchobjekt an der Zürcher Langstrasse. «Ich gehe nie ohne einen Meter aus dem Haus», sagt Lukas Furrer scherzhaft. So wusste er sofort, dass das Fenster am Strassenrand in Jim Dines Küche passen wird.

Wer mit vorgefundenem Material arbeiten will, muss oft pragmatisch handeln. Doch der Architekt stellt klar: «Unser Ziel war, dass man dem Gebäude das Patchwork aus unterschiedlichen Materialien nicht ansieht.» Obwohl rund vierzig Prozent aller Bauteile recycelt wurden, wirkt das Haus wie ein Neubau. Details wie die Positionierung der Regenrinnen und die weit auskragenden Speier zeugen von einer sorgsamen Gestaltung. Die Künstlerin Katalin Deér, die auf dem Areal wohnt und arbeitet, formuliert es so: «Was andere für Bauabfall halten, wird hier neu zusammengesetzt zu Architektur.» Dabei gibt es manchmal glückliche Zufälle: Das grosse Tor einer ehemaligen Olma-Halle passte genau in die stirnseitige Öffnung der Kranbahn. Derzeit fehlt noch die davorliegende Rampe.

Jim Dine gilt als einer der Meister der Pop Art, ist aber aufgrund der Vielfalt seiner Kunst schwer einzuordnen; die Bandbreite der von ihm verwendeten Medien und Techniken ist gross. Sie reicht von Malerei und Zeichnung über Druckgrafik und Skulptur bis hin zur Fotografie. Er unterhält weitere Ateliers in Paris und den USA. | Foto: Katalin Deér

Ihrer Zeit voraus

Abgesehen davon ist das Atelier Jim Dine fertig gebaut. Doch Furrer sagt, er lerne noch immer dazu: «Für dieses Projekt haben wir erstmals eine richtige Baugruppe auf die Beine gestellt und alles eigenhändig gemacht.» Zum neunköpfigen Team gehörten auch eine Bühnenbildnerin, ein Elektriker, eine Schreinerin und ein Zimmermann. «Wir mussten jedes Detail und jede Schraube selbst definieren.» Den Vorteil dieser anspruchsvollen Methode sieht der Architekt darin, dass man Ideen vor Ort ausprobieren und Entscheide umgehend fällen kann. «Bei uns entsteht vieles aus der konkreten Notwendigkeit, dem sorgfältigen Beobachten und dem unmittelbaren Machen», ergänzt Katalin Deér. So hat sich das Areal über die Jahre mit den Menschen, die dort ein- und ausgehen, und ihren Bedürfnissen weiterentwickelt. Dabei lässt sich kaum feststellen, was Alt und was Neu ist. Während Architekturschaffende und Projektentwickler andernorts derzeit viel über Re-use-Konzepte und Urban Mining reden, wird beides in St. Gallen bereits seit einem Vierteljahrhundert praktiziert. Doch erst dem gut sichtbaren Atelierhaus gelingt es, auf die vorbildhafte Baukultur im Sittertal aufmerksam zu machen.

Der Text wurde in Arc Mag 2024–3 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen