Re-use als Mittel gegen die Hermetik – Pascal Flammers Hobelwerk

Aus den neuen Wohnhäusern der Genossenschaftssiedlung Hobelwerk in Oberwinterthur sticht das Haus D heraus. Das Gebäude des Architekturbüros Pascal Flammer hat Experiment- und Vorbildcharakter: Bei dessen Erstellung wurde so wenig Kohlendioxid freigesetzt wie bei kaum einem anderen Wohnhaus in der Schweiz. Die Wiederverwendung von Bauteilen prägt das Haus stark, ist aber nicht der Hauptgrund für die gute CO2-Bilanz.

Text: Daniela Meyer

Ansicht Wohnhaus des Hobelwerks D | Foto: Peter Tillessen

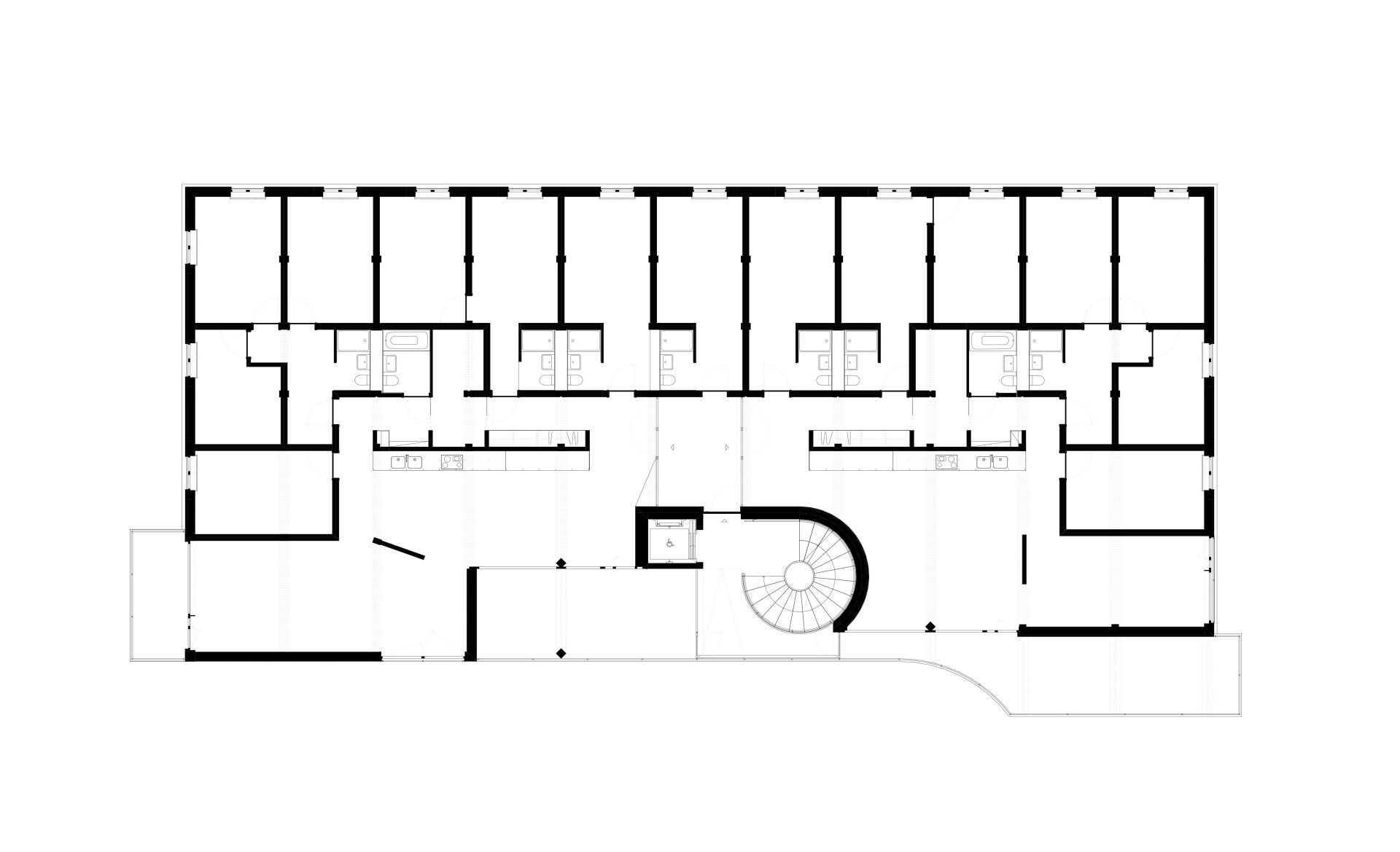

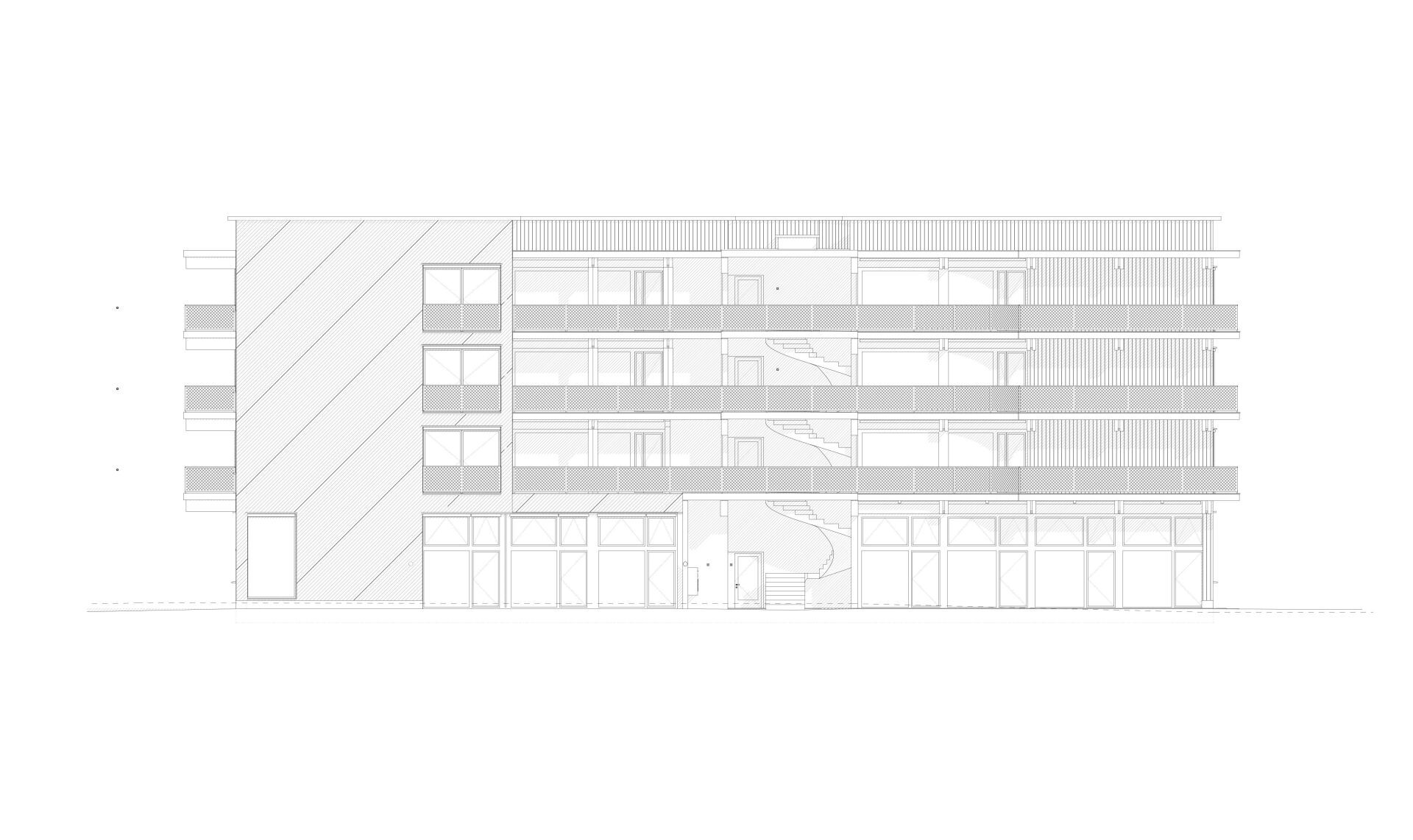

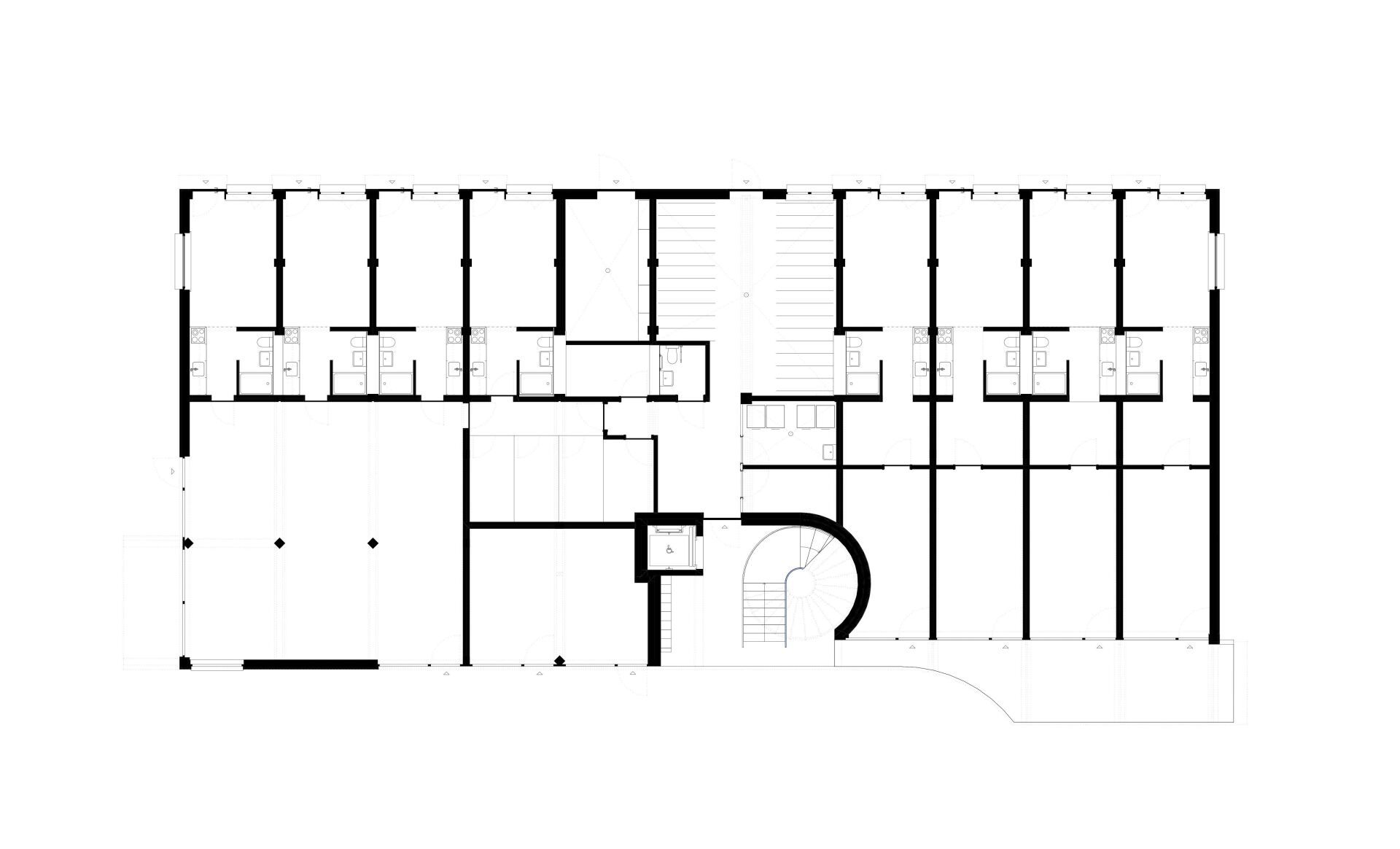

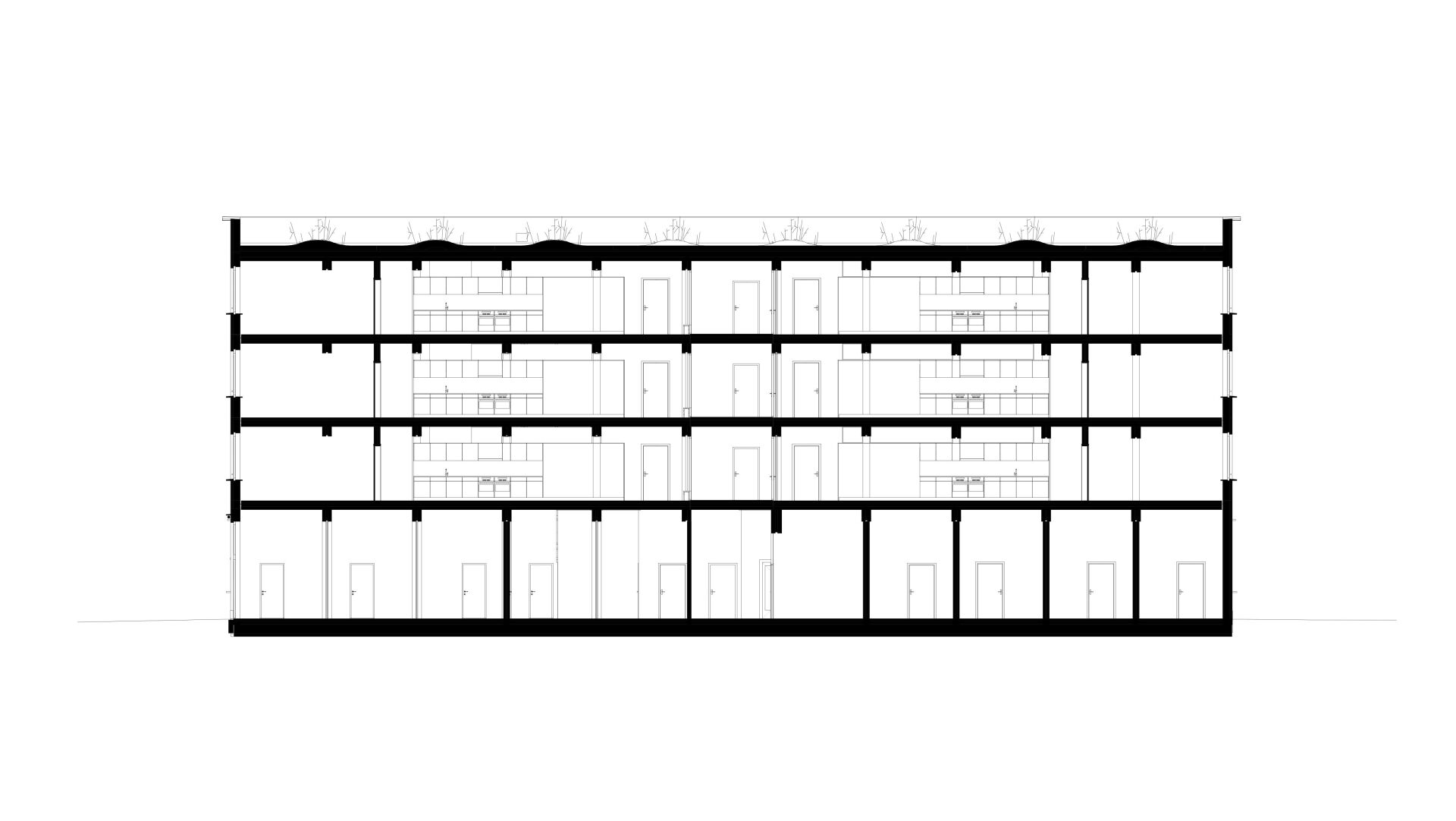

Die Wohnhäuser der Siedlung Hobelwerk stehen dicht beieinander, ähnlich wie die Industriebauten, die sich einst auf dem Gelände neben dem Bahnhof Oberwinterthur befanden. Der Name der zweiten Siedlung der Genossenschaft «mehr als wohnen» erinnert an die Vergangenheit des Areals, wo die Firma Kälin & Co. über hundert Jahre lang Holz verarbeitete. Davon zeugen noch ein Hochkamin, eine ehemalige Produktionshalle und ein überdachter Umschlagplatz. Heute bilden die beiden Hallen das Zentrum der neuen Wohnsiedlung und stehen den Bewohnenden zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung. Wo früher Züge Holz transportierten, erstreckt sich nun eine zentrale Freifläche – eine verkehrsfreie Erschliessungsachse. An ihrem Ende, am nördlichen Arealrand, befindet sich das riegelförmige Haus D. Schon von weitem fallen drei Balkone auf, die in die Gasse ragen. Beim Näherkommen wird die vielfältige Form sichtbar: Die Nordfassade, die auf ein Gewerbeareal blickt, ist mit schlichten weissen Holzbrettern verkleidet und durch schmale Gesimse mit Aluminiumblech gegliedert. Darauf sitzen zweiflügelige Fenster, flankiert von weissen Metallläden – ein traditionell anmutendes Bild. Im Süden, wo sich das Haus der jungen Siedlung zuwendet, strahlt es Offenheit aus. Zwischen grosszügigen Loggien und Balkonen führt ein offenes Treppenhaus mit einer Wendeltreppe nach oben.

Situation: Pascal Flammer Architekten

Experimentell auf mehreren Ebenen

Das Gebäude erscheint aus jedem Blickwinkel anders und sorgt so für Irritationen. «Eine Sprache für dieses Haus zu finden, die nicht zufällig wirkt, war tatsächlich eine Herausforderung», räumt Architekt Pascal Flammer ein. Denn der vermeintliche Neubau ist nicht vollständig neu: Um Ressourcen zu sparen und den CO2-Ausstoss tief zu halten, erstellte er das Haus aus möglichst vielen wiederverwendeten Bauteilen. Von der vielgestaltigen Fassade wurde nie ein Muster angefertigt. Stattdessen kamen neuwertige Mock-ups anderer Baustellen zum Einsatz. Sie bilden die grossformatigen Öffnungen in den Stirnfassaden des Erdgeschosses. «Die Verwendung einer Vielzahl unterschiedlicher Elemente hat dazu geführt, dass die Fassaden weniger schematisch wirken, als dies heutzutage häufig der Fall ist», so Flammer zum Resultat seines ersten Re-Use-Projekts und ergänzt: «Durch die Variation hat das Haus eine ganz eigene Dynamik.» Es wirkt abwechslungsreich und lebendig – verglichen mit andern Re-Use-Projekte jedoch weit weniger collagiert. Das liegt vor allem am Umgang mit Farbe, die beim Hobelwerk D eine starke optische Klammer bildet: Mit Ausnahme der Balkongeländer, bei denen es sich um die Bettroste eines Zürcher Gefängnisses handelt, und der gewellten Aluminiumverkleidung, die von einer Winterthurer Coop-Filiale stammt, wurden alle Elemente weiss gestrichen.

Auf der Nordseite gibt sich das Haus eher geschlossen und wirkt mit zweiflügligen Fenstern und -läden beinahe klassisch. | Foto: Peter Tillessen

Wiederverwendung ohne Sonderstatus

Auch im Inneren wurde so viel wie möglich mit wiederverwendeten Bauteilen gearbeitet. Alle Elemente – ob neu oder gebraucht – wurden weiss gestrichen oder lasiert. Garderoben, Küchen, Wände und Fenster sind weiss, während der geschliffene Anhydridboden ein warmes Grau aufweist. Auch die Holzdecken treten naturbelassen in Erscheinung. Bei der Primärkonstruktion handelt es sich um neue Elemente, die nicht verkleidet wurden und so eine Art Edelrohbau bilden. Das führte dazu, dass die wiederverwendeten Bauteile wie Türen oder Fenster nicht minderwertig wirken – im Gegenteil. «Eine wichtige Erkenntnis ist, dass sich hochwertige, komplexe Bauteile – beispielsweise Fenster – besser wiederverwerten lassen als einfache», erklärt Pascal Flammer. Bei flächigen Elementen schneiden neue Produkte preislich fast immer besser ab. Das war zum Beispiel bei den von einem lokalen Holzbauer vorgefertigten Modulen der Fall, die die Raumschicht in der nördlichen Haushälfte bilden. Da die Mietpreise der Genossenschaftswohnungen von den Erstellungskosten abhängen und möglichst niedrig sein sollten, kamen nur Re-Use-Bauteile in Frage, deren Demontage, Aufbereitung und erneuter Einbau nicht teurer war als neuwertige Pendants. Zudem durften die Teile weder zu Qualitätseinbussen noch zu Verzögerungen im Bauablauf führen. Für die Einhaltung dieser Kriterien und die Beschaffung der Bauteile war das baubüro in situ verantwortlich, das über die notwendige Erfahrung verfügte. Von den geprüften Elementen konnte rund die Hälfte genutzt werden; insgesamt kamen 22 verschiedene Re-Use-Bauteile zum Einsatz.

Weiter setzten die Architekt*innen auf Unternehmerlösungen, um die 14 Wohnungen möglichst günstig erstellen zu können. So wurden die Details nach bestem Wissen der beteiligten Unternehmen ausgeführt. Dadurch zeugen auch die neuen Bauteile von einem pragmatischen Gestaltungsansatz. Die Holzunterzüge verfügen beispielsweise über unterschiedliche Querschnitte, da sie minimal und damit materialschonend dimensioniert wurden. Die Konstruktion ist an vielen Stellen ablesbar; die Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken sind sichtbar. So sind Räume entstanden, die Geschichten erzählen.

Entscheidend ist, wie es unter der Erde aussieht

Mit einer Treibhausgasemission von 7,4 kg / m2 pro Jahr liegt das Projekt bei der Gebäudeerstellung rund zwanzig Prozent unter dem Richtwert, den der SIA Effizienzpfad Energie empfiehlt. Dieser im gesamtschweizerischen Vergleich sehr tiefe Wert des Hauses D ist jedoch nicht primär auf die Wiederverwendung von Bauteilen zurückzuführen, auch wenn dadurch 34 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden konnten. Relevanter ist die Tatsache, dass das Gebäude kein betoniertes Untergeschoss hat. Da das Hobelwerk eine auto-arme Siedlung ist, gibt es nur wenige Parkplätze, die genauso wie die haustechnischen Anlagen zentral untergebracht sind.

Haus D ist aber auch deshalb ein Vorzeigeprojekt, weil der Wohnflächenverbrauch seiner Bewohnenden lediglich 30,1 Quadratmeter pro Person beträgt. Damit liegt er 35 Prozent unter dem Schweizer Durchschnitt von 46,5 Quadratmetern, was auch den CO2-Ausstoss im Betrieb deutlich senkt. Statt auf grosse Wohnungen setzt die Genossenschaft «mehr als wohnen» auf Räume, die dazu gemietet oder gemeinsam genutzt werden können.

Der Text wurde in Arc Mag 2025–1 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen