Siedlung im Vogelsang – in Stroh gebettet

Manchmal ist Lowtech die neue Hightech: Architektur aus Holz kann ein Weg sein, um das Bauen weniger klimaschädigend zu machen. Wie sehr der Kohlendioxid-Ausstoss im Vergleich zu steinernen Neubauten gesenkt werden kann, hängt auch von der Wahl des Dämmmaterials ab. Das Bündner Atelier Schmidt setzt dabei als eines der ersten Schweizer Architekturbüros auf Strohballen. Die überzeugende Siedlung im Vogelsang auf dem ehemaligen Bombasai-Areal in Nänikon zeigt, dass ihr Ansatz Zukunft hat.

Text: Nina Farhumand

Das Bündner Atelier Schmidt setzt als eines der ersten Schweizer Architekturbüros auf Strohballen. | Foto: Beat Brechbühl

Das Atelier Schmidt zählt zu den Pionieren beim Bauen mit Strohballen. Mehr als 60 Strohballenhäuser haben sie bereits in der Schweiz und im benachbarten Ausland umgesetzt. In Nänikon wurde von diesem Architekturbüro nun die erste Siedlung der Schweiz aus vorgefertigten, mit gepresstem Stroh gefüllten Holzmodulen realisiert. Das erste strohgedämmte Haus entwarf Atelier Schmidt bereits Anfang der 2000er-Jahre in Disentis in lasttragender Bauweise. Zunächst war es schwierig, Bauherrschaften zu überzeugen. Daher arbeitet das Büro neben einem Strohhaus jeweils noch ein konventionelles Projekt als Variante aus. Obwohl das Bauen mit Strohballen eine gute Ökobilanz aufweist, über hervorragende wärmedämmende Eigenschaften verfügt, kostengünstig und als Baumaterial bekannt ist, fristet es ein Nischendasein. Erste Strohballensiedlungen wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts in den USA errichtet. In Nebraska verwendeten Siedler*innen Strohballen wie Ziegelsteine als Wandaufbau und verputzten sie mit Lehm oder Kalk, da es in diesem baumarmen Gebiet an Bauholz mangelte. Wurden Strohballen ursprünglich also aus einer Notlage heraus als Baumaterial genutzt, stehen heute die bauphysikalischen Eigenschaften und ökologischen Vorzüge im Vordergrund.

Bei allen Projekten versucht das Atelier Schmidt, möglichst wenig graue Energie zu verschleissen und die Gebäude technisch so auszustatten, dass sie möglichst viel Energie selber herstellen. | Foto: Beat Brechbühl

Authentisch ländlich

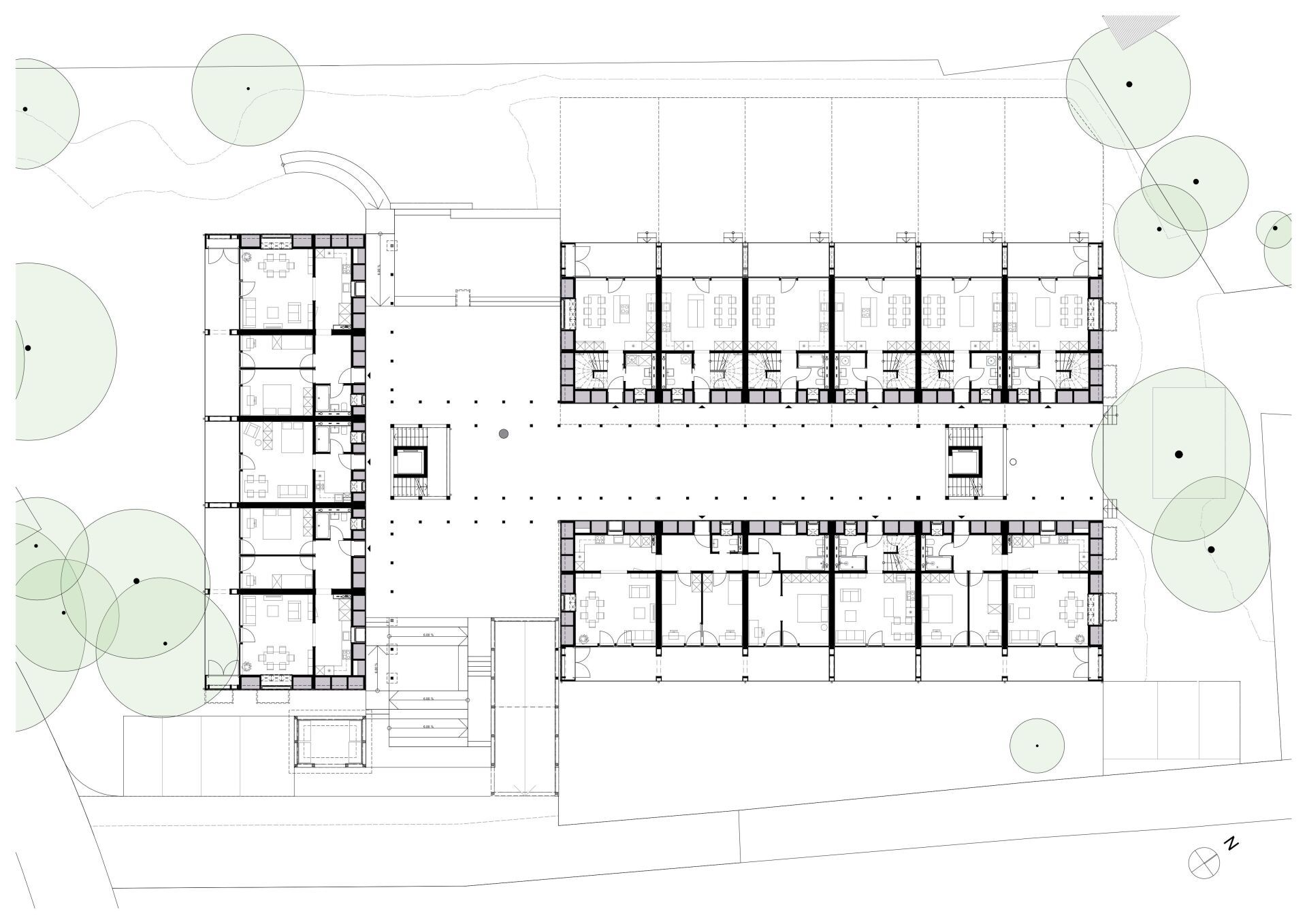

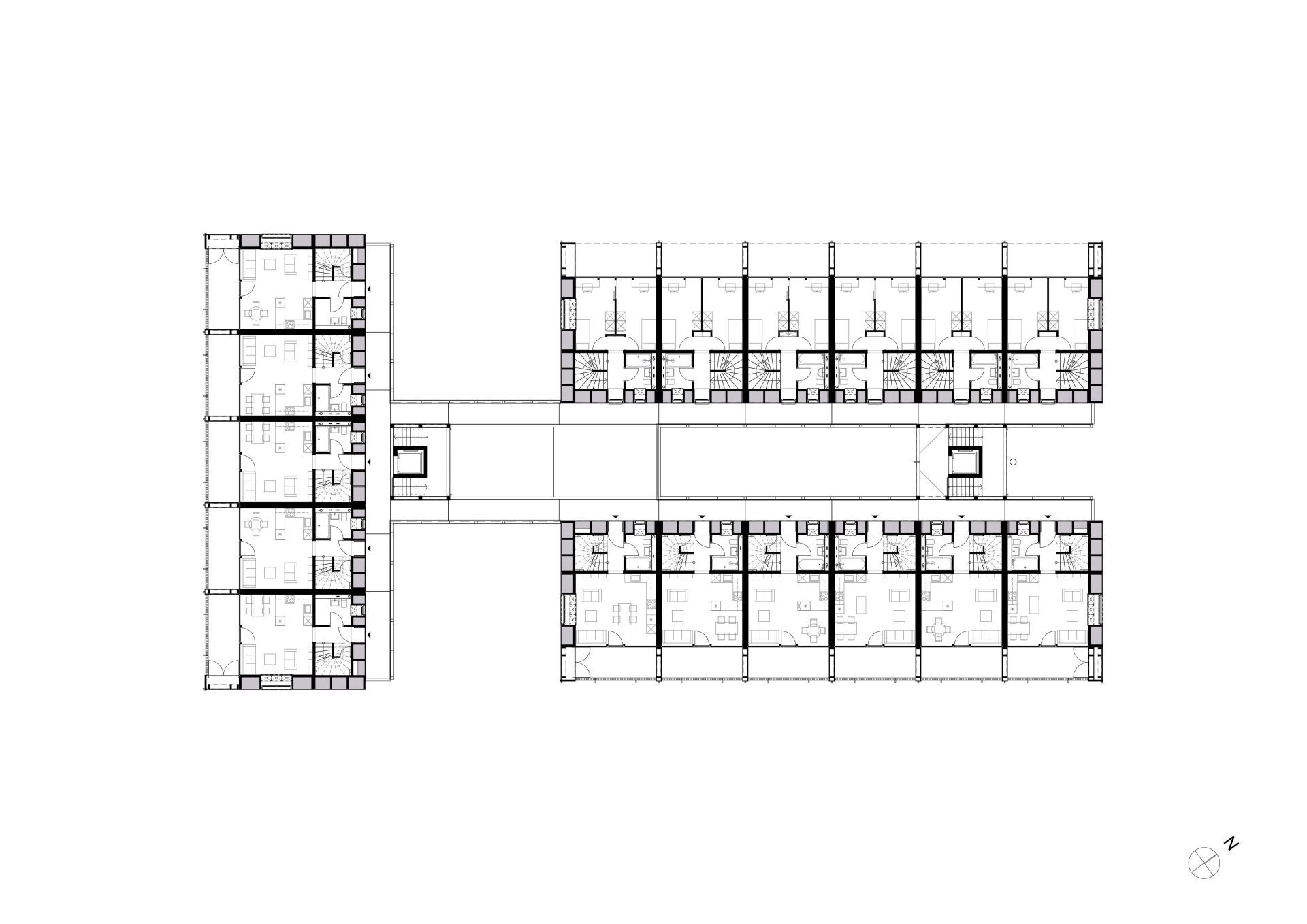

Das Bombasei-Areal genannte Areal in Nänikon wurde mehr als hundert Jahre industriell genutzt. Mittlerweile liegt die ehemalige Konditoreimanufaktur brach. Mehrfach wurde erfolglos versucht, eine Umnutzung oder Neubebauung anzustossen. Die Projekte scheiterten alle bereits in den Bewilligungsverfahren: Die Baubehörde verweigerte ihre Zustimmung. 2017 gelang es dann dem Architekturbüro Atelier Schmidt, die Eigentümerin der Industrieanlage und die Behörde mit einem ökologischen und nachhaltigen Entwurf eines Ersatzneubaus in Form einer Strohballensiedlung zu überzeugen. Dieser hatte offensichtlich die richtige Finesse, denn Nänikon mit seinen 2600 Einwohnern ist zwar längst zu einem Stadtteil von Uster eingemeindet worden, doch wird es – idyllisch zwischen Feldern und nah dem Greifensee gelegen – von seinen Bewohner*innen noch immer als «Bauerndorf» wahrgenommen und geschätzt. «Herausfordernd war es», so erinnert sich Architekt Werner Schmidt, «eine Verständigung zwischen verdichtetem Wohnen und den ländlichen Qualitäten herzustellen.» Um das Ortsbild zu erhalten, sollte ein Ensemble mit «Dorf-im-Dorf-Charakter» entstehen. Das klingt ein wenig kitschig. Doch dank eines durchdachten Konzepts ist den Architekt*innen ein Spagat zwischen historischer Referenz und zeitgemässem Wohnen gelungen.

Ganzheitlicher Ansatz

Das Architekturbüro setzt beim Bauen auf einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser Anspruch dominiert seine Konzepte. Bei allen Projekten versucht das Atelier Schmidt, möglichst wenig graue Energie zu verschleissen und die Gebäude technisch so auszustatten, dass sie möglichst viel Energie selber herstellen. (Als graue Energie wird die Energie verstanden, die ein Produkt von der Herstellung über den Transport bis hin zur Entsorgung benötigt.) Der verbindende Gedanke der Architekt*innen besteht darin, ein weitestgehend autarkes Gebäude zu verwirklichen. Das Material Stroh erregte die Aufmerksamkeit von Werner Schmidt, da es beim Getreideanbau als Rest anfällt, jedoch viele Vorzüge hat. Stroh ist atmungsaktiv und hinsichtlich seiner geringen Wärmeleitfähigkeit ein idealer Dämmstoff. Der Lambda-Wert von 0,045 bis 0,06 W/mK ist nur marginal höher als derjenige der wesentlich teureren Steinwolle, der bei 0,040 W/mK liegt. «Im Gegensatz zu anderen Baustoffen gibt es für Stroh bislang jedoch keine Lobby und das ungeachtet seiner ökologischen und energetischen Vorzüge», erläutert Werner Schmidt im Gespräch.

In Nänikon sollte eine nachhaltige Siedlung realisiert werden, die möglichst wenig Wärmeverluste über die Gebäudehülle zulässt und ein Minimum an Heizenergie benötigt. In diesem Kontext ist der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes entscheidend: die Herstellungsenergie der Bauprodukte, der Energieverbrauch des Gebäudes im Betrieb und die Vermeidung von Sondermüll beim Rückbau der Siedlung.

Neben ökologischen und bauphysikalischen Grundsätzen spielte das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner*innen eine entscheidende Rolle. Durch die Wahl weiterer natürlicher und nachhaltiger Baumaterialien wie Lehm, Holz und Kalk wollten die Architekt*innen ein hohes Wohlbefinden und ein gesundes Raumklima schaffen. Zudem wurde viel Wert auf die Verwendung regionaler Materialien gelegt.

Die Strohballenhaus-siedlung gliedert sich in drei Volumen mit jeweils vier Geschossen samt Unterkellerung. Verbindendes Element ist ein hölzernes Sonnendeck im zweiten Obergeschoss. | Foto: Beat Brechbühl

Robust

Bereits früher hatte das Atelier Schmidt Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in lasttragender Bauweise realisiert. Hierbei übernehmen gepresste Strohballen neben wärmedämmender Funktion auch die statische. Der Wandaufbau ist analog zu einem Einsteinmauerwerk, wobei die gepressten Strohballen die Steine ersetzen. Das praxisorientierte Büro entwickelte weitere innovative Strohbauformen, wie Häuser mit strohgefüllten Holzelementen und Strohelementhäuser – individuell auf das jeweilige Bauprojekt zugeschnitten.Ursprüngliche sollte die Siedlung eine tragende Strohballenkonstruktion werden. Bei Mehrfamilienhäusern müssen jedoch mehr baurechtliche Nachweise erbracht werden, weshalb die Wahl aus Zeitgründen auf eine tragende Struktur aus vorgefertigten Holzmodulen – gefüllt mit Strohballen als Dämmmaterial – fiel. Um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen und die Feuerwiderstandsklasse R60 zu erreichen, wurden die Fassadenflächen mit einem mehrlagigen Kalkputz versehen. Der Verzicht auf ein Putzbrett erzeugte die Haptik einer naturbelassenen, manuell verputzten Oberfläche. Und innen sorgt die aus Brandschutzgründen aufgebrachte Verkleidung aus Lärchenholz für eine lebendig raue Optik. Einzig die Materialisierungen der Tiefgarage und die beiden Treppenhäuser stehen im Kontrast zu den naturbelassenen, warmen Materialien. Um Feuer widerstehen zu können, wurden sie in Sichtbeton ausgeführt. Dem Anliegen der Nachhaltigkeit wird mit Fotovoltaikmodulen auf dem ebenfalls mit Holz-Stroh-Elementen vorgefertigten Scheddach Rechnung getragen. Aufgrund des 45-Grad-Winkels der Dächer konnte eine maximale Fläche für die Fotovoltaikanlage entstehen. Auf diese Weise werden 40 Prozent des Eigenenergieverbrauchs des Gebäudes mit klimaschonendem Solarstrom gedeckt.

68 Module fertigte Zaugg im Berner Oberaargau vor. Nicht nur das Stroh wurde eingefügt. Auch der Innen- und Aussenputz wurde aufgetragen und Sanitär- und Elektro-installationen eingebracht. | Foto © Atelier Schmidt

Gut durchmischt

Die Überbauung ist ein Ensemble aus drei Baukörpern mit jeweils vier Geschossen samt einer Unterkellerung. Sie umfasst 28 unterschiedlich grosse Wohnungen, die einen T-förmigen Innenhof bilden, der sich über alle Geschosse erstreckt. Der nach Westen ausgerichtete Baukörper besteht aus sechs Reihenhäusern inklusive kleiner Gärten. Während die anderen beiden Baukörper Maisonettewohnungen sowie eingeschossige Wohneinheiten mit unterschiedlichen Wohnungstypen beherbergen. Die baugesetzlich erlaubte Maximalnutzfläche wurde vollständig ausgeschöpft. Selbsttragende Balkone aus Fichte sind den Wohnungen vorgestellt, um private Aussenbereiche zu erzeugen. Erschlossen werden die Wohnungen ebenerdig oder über die beiden Treppenhäuser und Laubengänge. Die drei Häuser sind im zweiten Obergeschoss über ein Sonnendeck verbunden. Dessen hölzerne Stützpfosten erinnern an einen Wald und wirken einladend. Ein Lindenstamm unterhalb der Arkaden, ein Relikt aus der Zeit, als das Gelände der Fabrikation diente, steht im Mittelpunkt. Er ist eines der vielen Details, die sich als Zeitzeugen liebevoll in das Gesamtbild des Areals einfügen und Wärme und Geborgenheit vermitteln. Die zurückhaltende Materialisierung verstärkt diesen Eindruck. Durch die modulare Struktur des Projektes war der Bauprozess hoch effizient. Das sparte nicht nur Zeit und Geld, sondern reduzierte auch die Emissionen. Zwischen dem Fabrikabbruch und der Fertigstellung vergingen nur 16 Monate. Dies war möglich, da alle 68 geschosshohen Module über den Winter in einer Werkstatt vorfabriziert wurden. Nachdem die Fundamente gelegt waren, begann im Frühling der Aufbau. Horizontale und vertikale Lärchenholzpaneele an den Fassaden machen die Übergänge zwischen den einzelnen Modulen sichtbar und akzentuieren zugleich die Fassade.

Die bis zu 90 Zentimeter dicken Strohwände wurden aussen mit Kalkputz vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Sie erfüllen Feuerwiderstandsklasse R 60, halten also im Brandfall gleich lang stand wie eine 14 Zentimeter dicke Betonwand.| Foto: Beat Brechbühl

Kulturelle Nachhaltigkeit

Das Atelier Schmidt wollte ein Viertel schaffen, in dem neben der ökologischen auch die kulturelle Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Ein säkularer Ort, an dem alle Generationen zusammenleben, sollte entstehen. Diesem Grundgedanken folgend, entwickelte sich ein bunter Wohnungsmix, in dem Paare, Senior*innen, Alleinstehende und Familien ein Zuhause finden. Im Aussenbereich stimulieren Begegnungsorte die Interaktion der Nachbarn und beleben so die Siedlung – vom Innenhof als zentralem Treffpunkt über auf dem Areal verteilten Bänke aus Baumstämmen hin zu einem Grillplatz. Grünflächen wurden kreiert, um das Mikroklima zu verbessern und die Biodiversität zu fördern.

Treppen aus Holz verbinden die Ebenen in den Reihenhäusern. Dort machen «Fenster» in die Dämmebene das Stroh in den Wänden sichtbar. | Foto: Beat Brechbühl

Die Zukunft antizipieren

Der Neubau fügt sich wie selbstverständlich in die ländliche Idylle ein und hat doch einen urbanen Charme – ein stimmiges Architekturkonzept, bei dem Natur, Architektur, Städtebau und Landschaft wie selbstverständlich ineinandergreifen. Im Vergleich zu Häusern, die mit herkömmlichen Materialien gebaut wurden, hat die Überbauung einen deutlich geringeren Primärenergiebedarf und trägt damit zur globalen Reduzierung der CO₂-Emissionen bei. Die konsequente Ausrichtung auf ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept ist beispielhaft dafür, wie der ökologische Fussabdruck beim Bauen reduziert werden kann. Das Ergebnis ist ein für Mensch und Umwelt wegweisendes Wohnprojekt, das Möglichkeiten für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen aufzeigt.

Die erfolgreichen Arbeiten des Ateliers Schmidt mit Stroh haben die Aufmerksamkeit anderer Architekturbüros geweckt. Es wird mittlerweile als Berater angefragt, beispielsweise für den Hortus in Allschwil von Herzog & de Meuron. Bei diesem Bürogebäude wird die Erstellungsenergie innerhalb von rund 30 Jahren zurückgewonnen. Nänikon und Allschwil könnten zu Leuchtturmprojekten für energieeffizientes, nachhaltiges Bauen werden und hoffentlich die Bauindustrie, Bauherrschaften und Architekturschaffende zu einer umweltfreundlicheren Bauweise ermutigen.

Der Text wurde in Arc Mag 2023–1 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen