Dem Aufheizen der Städte vorbeugen

Just im Moment, in dem sich der Schweizer Sommer nach einer kurzen Verschnaufpause zurückmeldet, wird vielen bewusst, dass Hitzetage und -nächte ab jetzt der Normalfall und nicht mehr die Ausnahme sein werden. Nach Daten des Klimadienstes Copernicus war der vergangene Juli der heisseste jemals gemessene Monat. Die Aussicht auf Phänomene wie trockene Sommer, Hitzewellen, heftige Niederschläge und schneearme Winter sorgt schweizweit für Umdenken und wirft insbesondere in der Städte- und Quartierplanung Fragen auf: Wie lassen sich Hitzeinseln in Ballungszentren vermeiden? Kann der Gebäudepark Hitzestaus vorbeugen? Und wie gut sind Schweizer Städte für den Klimawandel und seine erwarteten Auswirkungen gerüstet? Eine spannende akademische Standortbestimmung liefert die Hochschule Luzern: Mit einem neuen Tool lässt sich das Mikroklima in bestehenden und geplanten Quartieren binnen Sekunden berechnen.

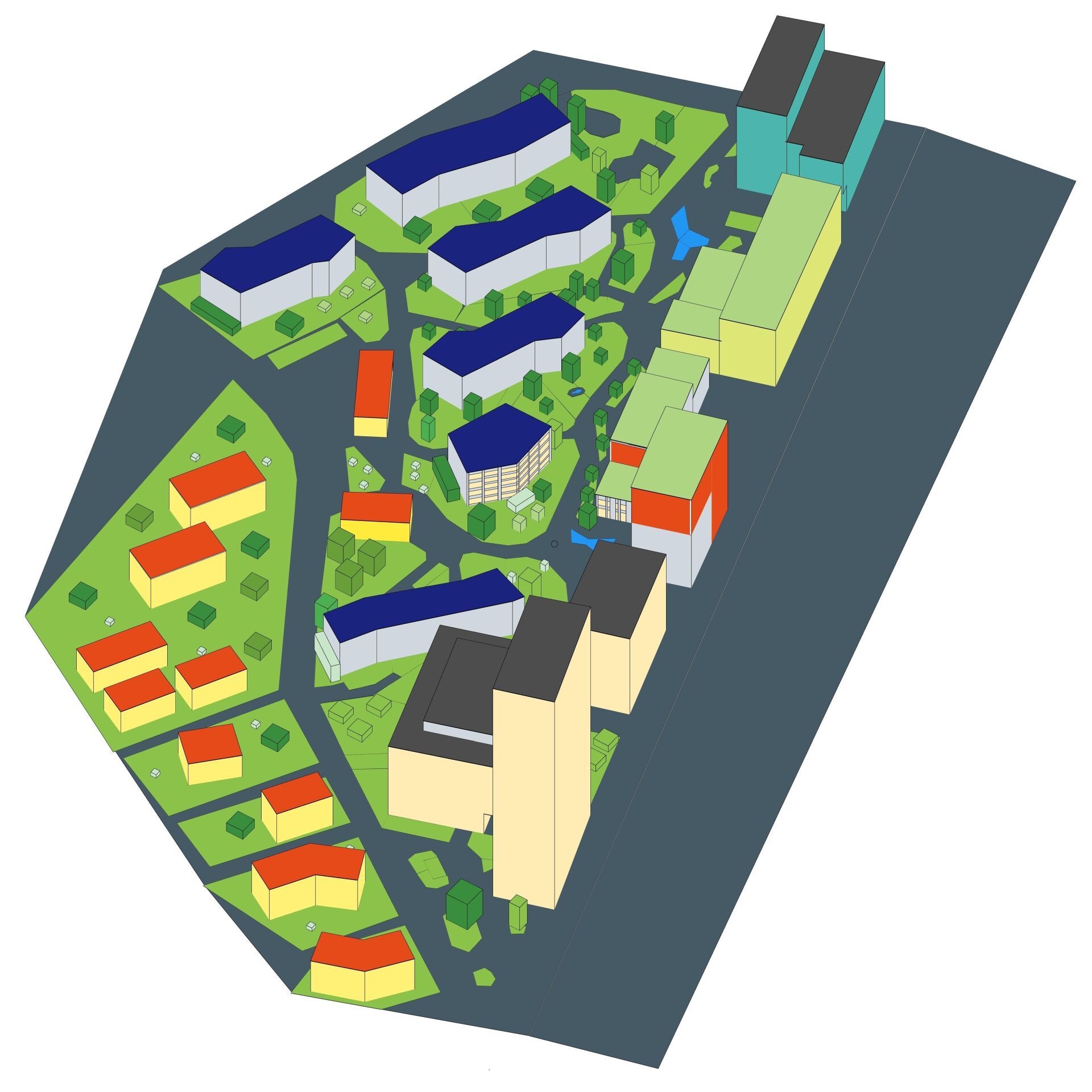

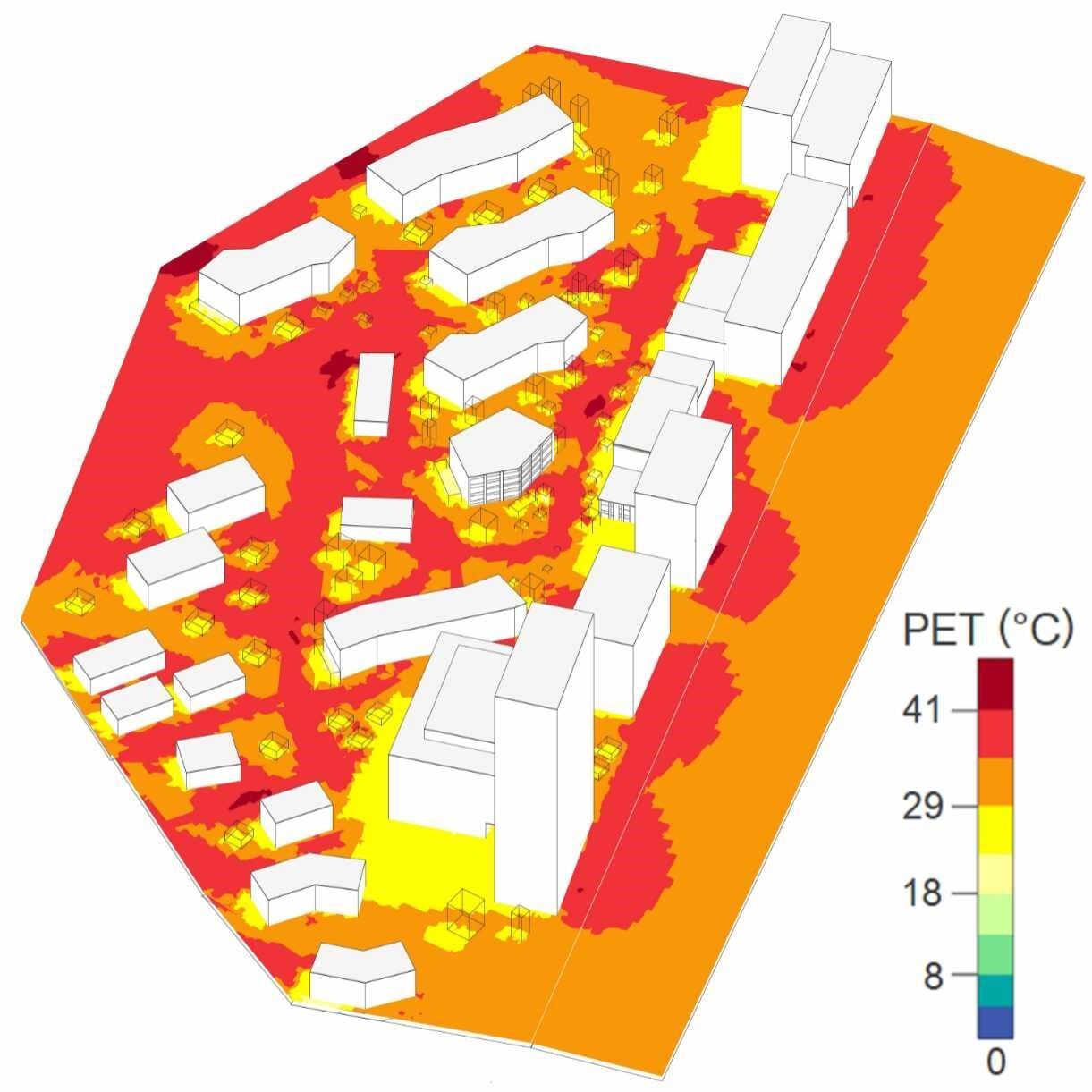

Die Klimaveränderungen machen insbesondere im Sommer den Menschen in den Städten zu schaffen. Sogenannte «Hitzeinseln» avancieren zum allgegenwärtigen Thema. Wer grössere Quartiere plant, kann Hitzestaus jedoch vermeiden. Entscheidend dafür sind drei Punkte: erstens eine auf die Umgebung abgestimmte Setzung der Gebäude, zweitens die Wahl der Materialien von Fassaden und Aussenflächen und drittens Grünflächen sowie eine geschickte Beschattung.

Symbolbild: Timo Volz © Unsplash

Hitzeinseln in der Planungsphase verhindern

Im Idealfall finden die genannten Faktoren schon in einer frühen Planungsphase Berücksichtigung. Dafür müssten Architekt*innen allerdings Daten aus Computermodellen beiziehen, die die Auswirkung der entscheidenden Gegenmassnahmen für einen bestimmten Ort berechnen können. Das Problem mit bestehenden Modellen: Die Berechnung ist zeit- und kostenintensiv. Deshalb wird in der Praxis auf ihren frühzeitigen Einsatz meist verzichtet.

Die Hochschule Luzern hat nun eine interaktive Quartierklima-Modellierung (QKM) entwickelt, die sich auf phasengerechte Informationen beschränkt und in Sekundenschnelle Resultate liefert. Finanziert wurde das Projekt durch die Stiftung Infinite Elements sowie die HSLU.

Quartierklimamodelle trotz Zeit- und Kostendruck

Für bauliche Grossprojekte bewerben sich Architekturbüros normalerweise in aufwändigen Wettbewerbsverfahren unter hohem Zeitdruck. «Sie müssen eine Vielzahl von Anforderungen im Entwurf berücksichtigen, eine davon ist das Mikroklima», erklärt Simulationsexperte Prof. Markus Koschenz von der Hochschule Luzern. Hohe Kosten und zweitägige Wartezeiten lägen in dieser kreativen Arbeitsphase für die meisten Architekt*innen schlicht nicht drin. Genau dies hätten sie aber bisher in Kauf nehmen müssen, wenn sie die komplexen Berechnungen einbeziehen wollten. Was also, wenn man ein Wettbewerbsprojekt gewinnt und später feststellt, dass die Gebäudesetzung Hitzeinseln begünstigt? Nachträgliche Korrekturen sind nach dem Juryentscheid nicht mehr vorgesehen, selbst wenn die nachträgliche Berechnung des Mikroklimas dies nahelegen würde. Kurz, das Dilemma scheint auf dem konventionellen Weg nicht lösbar.

Fakt ist: Schon heute machen die wärmeren Sommertemperaturen den Menschen zu schaffen. Die Erderwärmung wird in den kommenden Jahren zunehmen, insbesondere für gesundheitlich angeschlagene oder ältere Menschen ein Gesundheitsrisiko. Überbauungen, die jetzt in Planung sind, werden auch in fünfzig Jahren noch stehen. Dies alles bei der Planung zu ignorieren, ist fahrlässig.

Zuverlässige Ergebnisse in Sekunden

«Gefragt ist ein Instrument zur Berechnung des Mikroklimas, das kostengünstiger ist und schnell Resultate liefern kann», sagt Koschenz. Sein Kernteam mit Andrii Zakovorotnyi, Reto Marek und einem externen Revit-Spezialisten hat das Tool an der Hochschule Luzern entwickelt. Er erklärt: «Bestehende Verfahren benutzen allgemeingültige Instrumente der Computational Fluid Dynamics (CFD). Mit diesen Instrumenten lassen sich von Spezialisten Maschinen entwickeln, Strömungen an Flugzeugenuntersuchen oder das Mikroklima in Quartieren bestimmen. Sie sind mächtig, aber auch entsprechend aufwändig. Unser Modell konzentriert sich auf den Aspekt des Quartierklimas und arbeitet mit schnell rechnenden Algorithmen», begründet Koschenz den frappanten Unterschied in der Rechnungsgeschwindigkeit. So dauere es wenige Sekunden oder maximal Minuten, die Auswirkungen einer Änderung zu berechnen. Das Tool kann vom ersten Schritt an von den Planenden eingesetzt werden. So lassen sich beispielsweise zwei Varianten der Fassadengestaltung oder der Baumbepflanzung in einem Innenhof ohne grossen Aufwand miteinander vergleichen.

Die Informationen über geplante Gebäude, ihre Lage, verwendete Materialien oder Grünflächen bezieht die interaktive Quartiersklimamodellierung aus dem etablierten Planungswerkzeug Revit. Daraus berechnet das physikalische Modell die Auswirkungen von Strahlung, Verschattung, Wärmespeichereigenschaften von Materialien, Luftströmung, Vegetation und Tageszeit auf das Quartierklima. Bilder mit Farbskalen zeigen die Ergebnisse intuitiv verständlich an. Den Beweis, dass das Modell korrekt funktioniert, erbrachte das Team um Koschenz mit Messungen im Suurstoffi-Quartier in Rotkreuz und verglich die Resultate auch mit denen bestehender kommerzieller Software. Mit den Ergebnissen ist Koschenz sehr zufrieden: «Wir können sagen: Die Übereinstimmung sowohl mit den Messungen als auch mit den Ergebnissen anderer Software war hoch. Damit ist unser Tool bei gleicher Genauigkeit viel schneller.»