Holzenergie: Handbeschickte Holzheizungen

Handbeschickte Holzfeuerungen können als Haupt- oder Ergänzungsheizung in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Die Verbrennung in handbeschickten Feuerungen umfasst einen chargenweisen Abbrand mit Anfeuern, stationärer Verbrennungsphase und Ausbrand der Holzkohle. Zur Sicherstellung eines hohen Heizkomforts und eines emissionsarmen Betriebs ist deshalb eine Wärmespeicherung und -verteilung erforderlich, Bei Zentralheizungskesseln geschieht dies mit einem Wasserspeicher, während bei Heizungen im Wohnbereich auch Speicheröfen und Luftverteilsysteme eingesetzt werden.

Anforderungen an handbeschickte Holzfeuerungen

Zur Erzielung eines hohen Wirkungsgrades und zur Minimierung der Schadstoffemissionen muss die Feuerungstechnik den Eigenschaften des Brennstoffs Rechnung tragen. Die hohe Flüchtigkeit biogener Brennstoffe führt zu einer Aufteilung des Verbrennungsablaufs in die Feststoffvergasung und den anschliessenden Gasausbrand. Um eine gute Regelbarkeit der Leistung und des Verbrennungsablaufs zu erzielen, wird die Verbrennung in guten Stückholzkesseln örtlich aufgetrennt in die Feststoffumsetzung mit Zuführung von Primärluft im Glutbett und den anschliessenden Gasausbrand mit Zuführung von Sekundärluft in der Nachbrennkammer [1]. Die Primärluft beeinflusst die Feuerungsleistung, während die Sekundärluft für den vollständigen Gasausbrand verantwortlich ist. Um eine vollständige Verbrennung zu erzielen, ist eine homogene Vermischung der brennbaren Gase mit der Verbrennungsluft notwendig. lm Weiteren ist nach Einmischung der Sekundärluft eine Mindestaufenthaltszeit der Gase in der Zone hoher Temperatur erforderlich. Die Einhaltung einer hohen Temperatur ist in den meisten Fällen möglich, sodass die Ausbrandgüte vor allem durch die Vermischungsqualität zwischen Luft und Gasen bestimmt wird. Bei besserer Vermischung kann die Feuerung bei tieferem Luftüberschussbetrieben werden, ohne dass unverbrannte Schadstoffe emittiert werden. Ein tiefer Luftüberschuss gewährleistet eine hohe Verbrennungstemperatur und gleichzeitig einen hohen Wirkungsgrad. Die Einhaltung dieser Grundvoraussetzungen ermöglicht geringe Emissionen und eine hohe Brennstoffausnutzung. Entscheidend für die Emissionen im praktischen Betrieb ist zudem die Einhaltung optimaler Betriebsbedingungen, vor allem des optimalen Brennstoff-/Luftverhältnisses, wozu der Einsatz einer geeigneten Regelung erforderlich ist. Wichtigste Anforderung bei handbeschickten Feuerungen ist jedoch ein korrekter Betrieb mit einem emissionsarmen Anfeuern.

Das Anfeuern muss je nach Feuerungstyp unterschiedlich erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch eine ausreichende Menge an sehr feinem, trockenem Holz erforderlich. Bei Ofen ist ein zu starkes Füllen des Feuerraums, die Verwendung zu grosser oder zu feuchter Holzscheiter sowie das zu frühe Schliessen der Luftklappen zu vermeiden.

Zeitlicher Verlauf des Abbrands

Bei automatischen Feuerungen ermöglichen die Zerkleinerung des Brennstoffs zu einem Granulat und die mechanische Beschickung einen kontinuierlichen Betrieb der Feuerung mit annähernd konstanter Leistung. Bei sichergestellter Wärmeabnahme kann eine automatische Feuerung innerhalb des regelbaren Leistungsbereichs bei optimalen Bedingungen betrieben werden. lm Vergleich dazu weisen handbeschickte Feuerungen einen ausgeprägten zeitlichen Verlauf der verschiedenen Verbrennungsphasen über Anfeuern, stationäre Phase und Ausbrand auf. Da das Anfeuern und der Ausbrand zu erhöhten Emissionen führen, ist für die Gesamtemissionen nicht nur eine hohe Verbrennungsqualität im stationären Betrieb entscheidend, sondern auch das Erzielen einer möglichst langen Phase mit optimaler Verbrennung. Durch geeignete Konstruktion wird deshalb auch bei handbeschickten Feuerungen ein Abbrand mit konstanter Leistung angestrebt. Bei Stückholzkesseln mit unterem Abbrand wird die Verbrennung so geführt, dass jeweils nur die unterste Schicht des Brennstoffbetts an der Verbrennung teilnimmt. Das darüberliegende Holz dient als Brennstoffreserve, welches erst beim Nachrutschen in die Glutzone verbrennt. Während der stationären Phase des Chargenabbrands erfolgt so ein quasiautomatischer Brennstoffnachschub durch die Schwerkraft.

Einteilung handbeschickter Holzfeuerungen

Die handbeschickten Holzfeuerungen werden eingeteilt in Kessel, welche eine Wärmeübertragung auf Wasser aufweisen und als Zentralheizung sowie für Warmwasser genutzt werden, sowie Ofen, welche die Wärme über Strahlung und Konvektion direkt an den Raum abgeben. Die Unterscheidung zwischen Kessel und Öfen entscheidet über die Anwendungsmöglichkeiten und auch über die gesetzliche Zuordnung, da für sie unterschiedliche Prüfverfahren und Vorschriften gelten. Daneben sind auch kombinierte Anwendungen möglich, zum Beispiel bei Speicheröfen, welche mit einem Wasserwärmeübertrager zum Anschluss an die Zentralheizung ausgeführt werden.

Stückholzkessel werden mit einem Wasserspeicher kombiniert, in welchem die bei einem Abbrand freigesetzte Wärme zu einem Grossteil gespeichert werden kann. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Kessel nicht im Ein-/Aus-Betrieb oder durch Luftdrosselung mit hohen Emissionen, sondern bei Nennlast oder stationärer Teillast mit tiefen Emissionen betrieben wird.

Speicheröfen können mit Verputz oder mit Kacheln aus Ton, Schamotte oder Speckstein ausgeführt werden, was unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten ergibt. Entsprechend sind auch Begriffe wie Kachelofen, Kachelgrundofen und Specksteinofen gebräuchlich. Die äussere Gestaltung ist dabei weitgehend frei und steht nicht im Zusammenhang mit der Verbrennungstechnik. Weitere Arten von Holzheizungen sind Zimmer- und Kaminöfen, Kamine, Holzkochherde und Zentralheizungsherde. Aufgrund der verschiedenen Feuerungssysteme können die handbeschickten Holzfeuerungen damit nach Tabelle 1 eingeteilt werden.

Daneben können verschiedene Feuerungsprinzipien unterschieden werden, also oberer Abbrand und unterer Abbrand sowie als Spezialfall des unteren Abbrands auch der Sturzbrand. Feuerungen mit oberem Abbrand werden auch als Durchbrandfeuerungen bezeichnet, da die ganze Brennstoffmenge auf einmal abgebrannt wird. Bei Feuerungen mit unterem Abbrand nimmt dagegen nur die untere Schicht des Holzes an der Verbrennung teil, während die darüber liegende, noch kalte Holzmenge, als Brennstoffnachschub dient, der erst durch das Nachrutschen in die Glutzone an der Verbrennung teilnimmt. Der untere Abbrand ermöglicht somit eine lange Abbranddauer bei geringerer Leistung, was dem Heizbedarf besser entspricht. Gleichzeitig kann durch dieses Verbrennungsprinzip eine zweistufige Verbrennung erreicht werden, bei der die brennbaren Gase in einer separaten Brennkammer unter Zufuhr von Sekundärluft beinahe vollständig ausbrennen, sodass tiefere Emissionen und höhere Wirkungsgrade erzielt werden können.

Bei Stückholzkesseln kommt das Prinzip einer zweistufigen Verbrennung mit unterem Abbrand seit vielen Jahren zur Anwendung. Um eine gute Vermischung zu erzielen und konstante Verbrennungsbedingungen zu ermöglichen, werden bei Kesseln zudem Ventilatoren zur Förderung der Verbrennungsluft eingesetzt. Holzöfen werden dagegen fast ausschliesslich nach dem Prinzip des oberen Abbrands angeboten und mit Naturzug betrieben. Bei Naturzug ist die Verbrennung stark abhängig von den Witterungsverhältnissen, also der Aussentemperatur und den Windbedingungen, weshalb nicht bei allen Verhältnissen ein emissionsarmer Betrieb erzielt wird.

Tabelle 1

Kategorien und Merkmale von handbeschickten Holzfeuerungen. Oberer Abbrand wird auch als Durchbrand bezeichnet. Bei Öfen werden erst vereinzelt Feuerungen mit unterem Abbrand oder Sturzbrand und Ventilator angeboten.

Typ | Feuerungssystem | Leistungsbereich (Heizleistung) | Verbrennungsprinzip | Merkmale |

Ofen | Zimmerofen | 3 - 10 kW | □ ObererAbbrand | Vom Wohnraum aus befeuerter Holzofen ohne feste lnstallation |

Kaminofen (Cheminéeofen) | 5 - 15 kW | □ ObererAbbrand | Geschlossener Konvektionsofen | |

Offener Kamin (offenes Cheminée) | 0 - 5 kW | □ ObererAbbrand | Ohne und mit Warmluftumwälzung, ungeeignet als Heizung | |

Geschlossener Kamin (geschlossenes Cheminée) | 5 - 15 kW | □ ObererAbbrand | Mit Warmluftumwälzung für einen oder mehrere Räume | |

Speicherofen, Grundofen (z. B. Kachelofen) | 2 - 15 kW | □ ObererAbbrand | Lange Speicherzeit (12 bis 24 h) | |

Holzkochherd | 3 - 12 kW | □ ObererAbbrand | Wärme dient primär zum Kochen und sekundär zur Erwärmung einer Sitzbank zum Heizen | |

Kessel | Zentralheizungsherd | 8 - 30 kW | □ ObererAbbrand | Wärme dient zum Kochen und als Zentralheizung |

Stückholzkessel | 10 - 200 kW | □ ObererAbbrand □ Unterer Abbrand □ Sturzbrand | Mit unterem Abbrand oder Sturzbrand kann eine zweistufige Verbrennung erzielt werden, was längere Abbrandzeiten, höhere Wirkungsgrade und tiefere Emissionen ermöglicht. |

Einsatzgebiete

Offene Kamine sind als Heizsysteme ungeeignet, da dem Kamin eine unverhältnismässig grosse und auf Raumtemperatur erwärmte Luftmenge aus dem Raum zugeführt werden muss, um einen Gasaustritt in den Wohnraum zu vermeiden. Geschlossene Kamine, Zimmeröfen und Speicheröfen werden in der Regel zur Beheizung eines Einzelraumes eingesetzt. Die Wärme wird dabei durch Strahlung und Konvektion oder allenfalls zusätzlich durch Erwärmung von Raumluft in einem Heizregister übertragen. Die Verbrennungsluft sollte dabei raumluftunabhängig, also direkt mit Aussenluft, erfolgen.

Kaminöfen können je nach Anwendungszweck in leichter oder schwerer Bauweise ausgeführt werden. ln leichter Bauweise erfolgt eine rasche Wärmeabgabe, während bei schwerer Bauweise eine verzögerte Abgabe durch Speicherung erfolgt. Speicheröfen weisen eine noch ausgeprägtere Speicherfunktion auf, sodass sie eine mehrstündige Wärmeübertragung an den Raum ermöglichen. Eine Beheizung mehrerer Räume ist durch eine Wärmeverteilung mit Warmluft in einem Hypokaustensystem oder durch einen nachgeschalteten Wärmeübertrager möglich. Die Wärmeabgabe durch Strahlung führt zu einem angenehmen Raumklima, da die Lufttemperatur im Raum tiefer sein kann als bei Wärmeabgabe durch Konvektion.

Öfen und Kamine sind nur für die Verbrennung kleiner Holzmengen (sowohl pro Beschickung als auch als Jahresbedarf) geeignet. lhr Einsatzgebiet umfasst deshalb die Ergänzungsheizung für einzelne Räume (zum Beispiel für die Übergangszeit) oder die Beheizung von Häusern mit sehr niedrigem Wärmebedarf. Für grössere Leistungen und eine ganzjährige Beheizung kommen dagegen Stückholzkessel mit Speicher zum Einsatz, bei welchen die Wärmeverteilung über die Zentralheizung erfolgt.

Feuerungstechnik

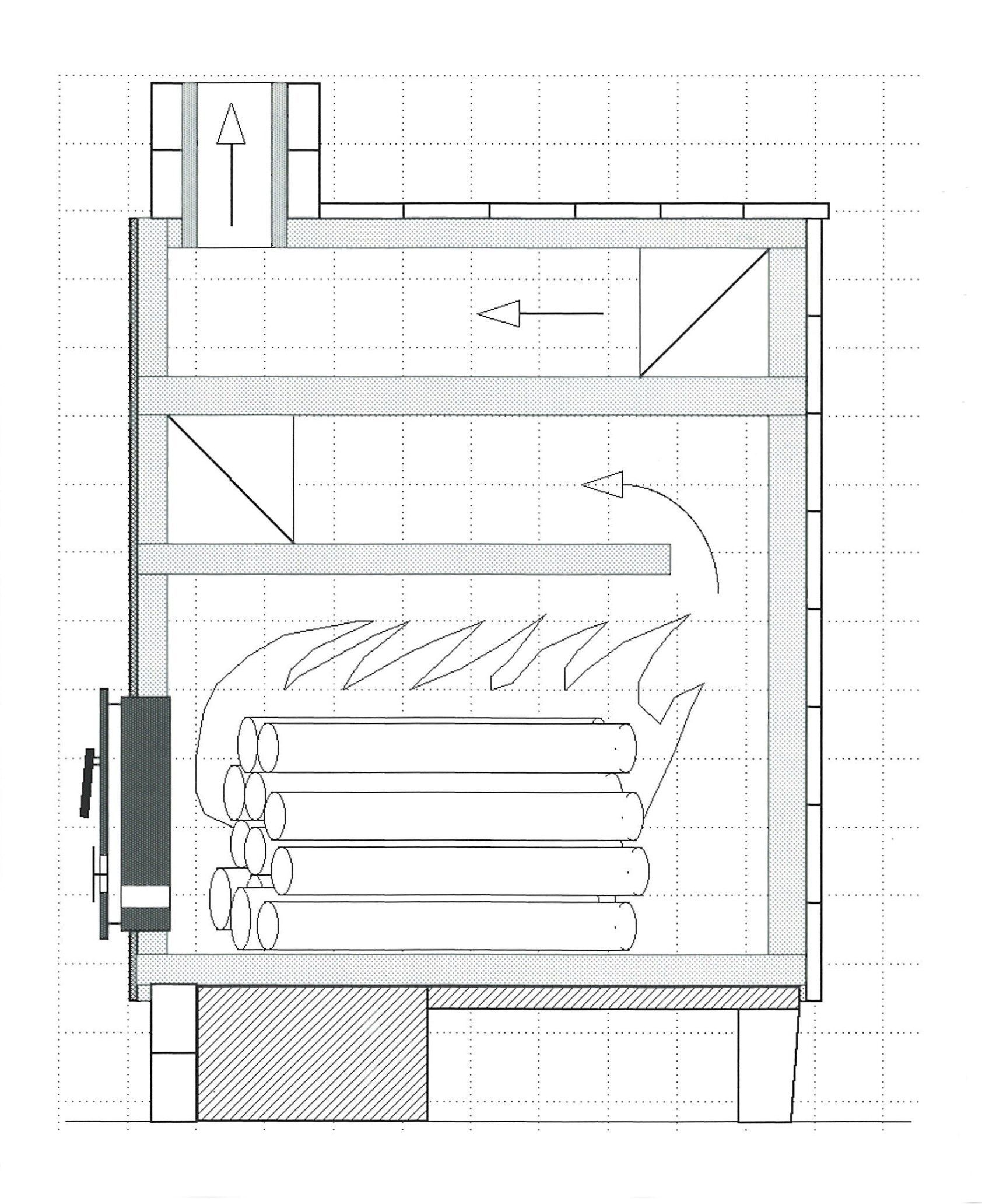

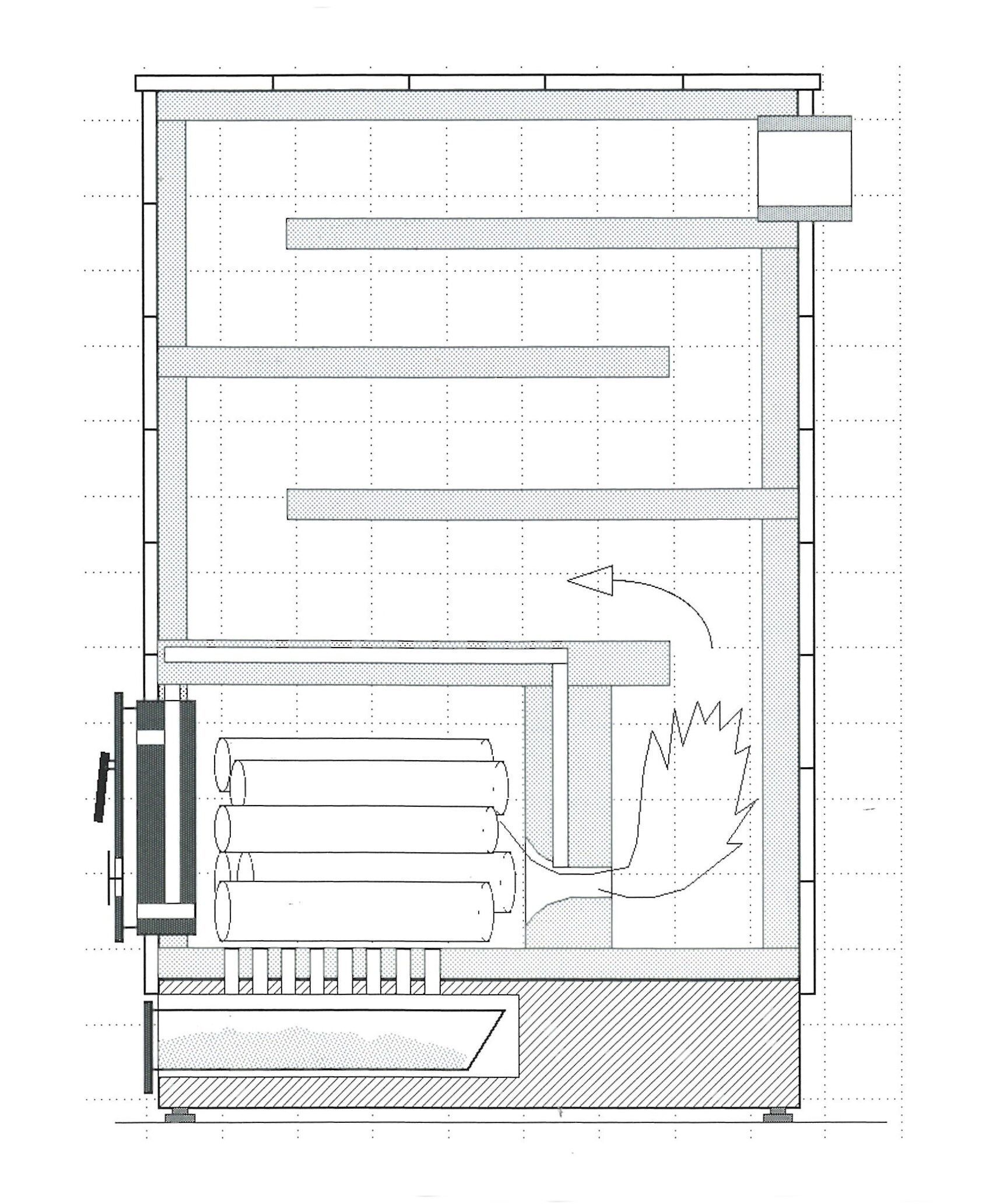

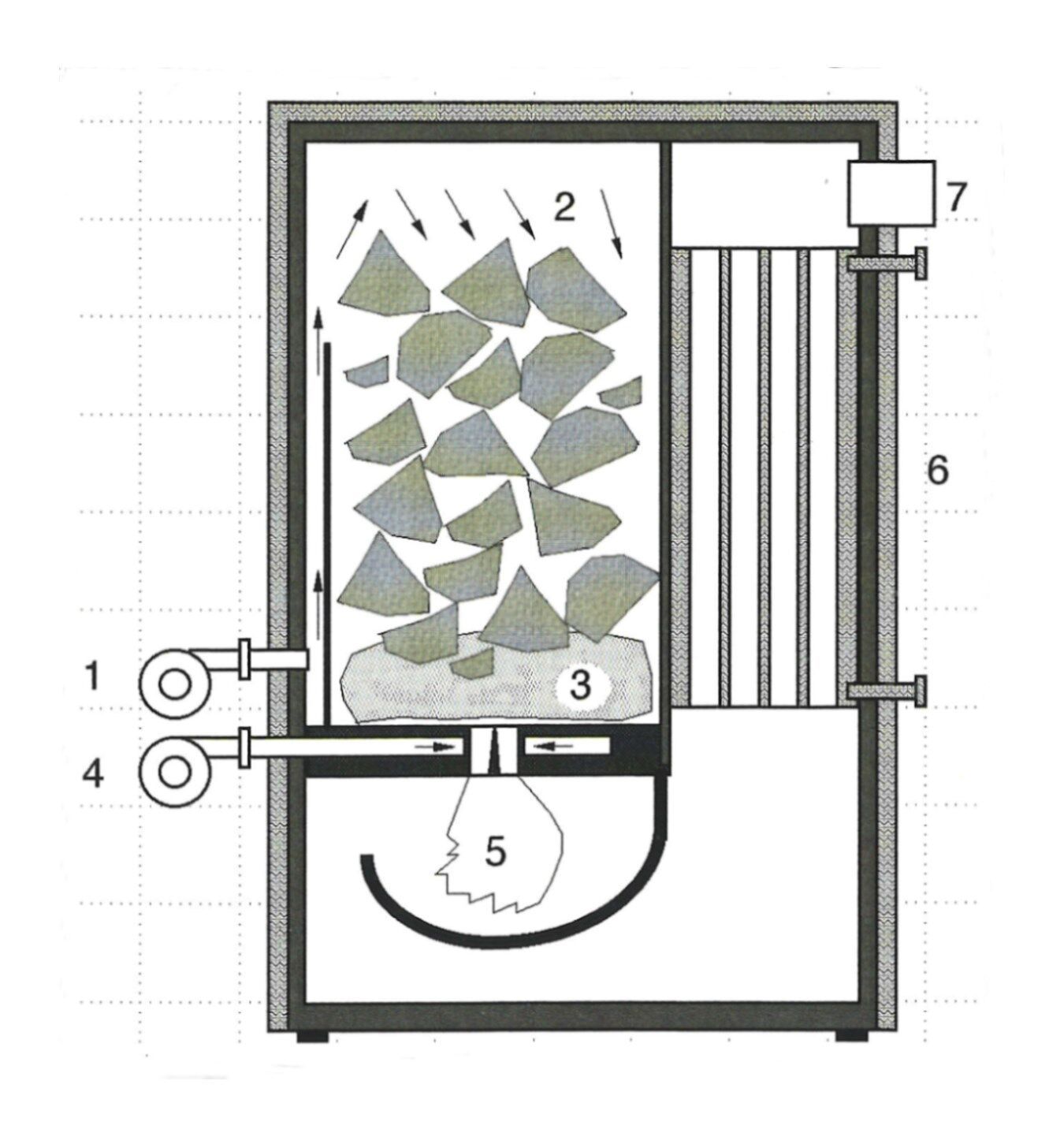

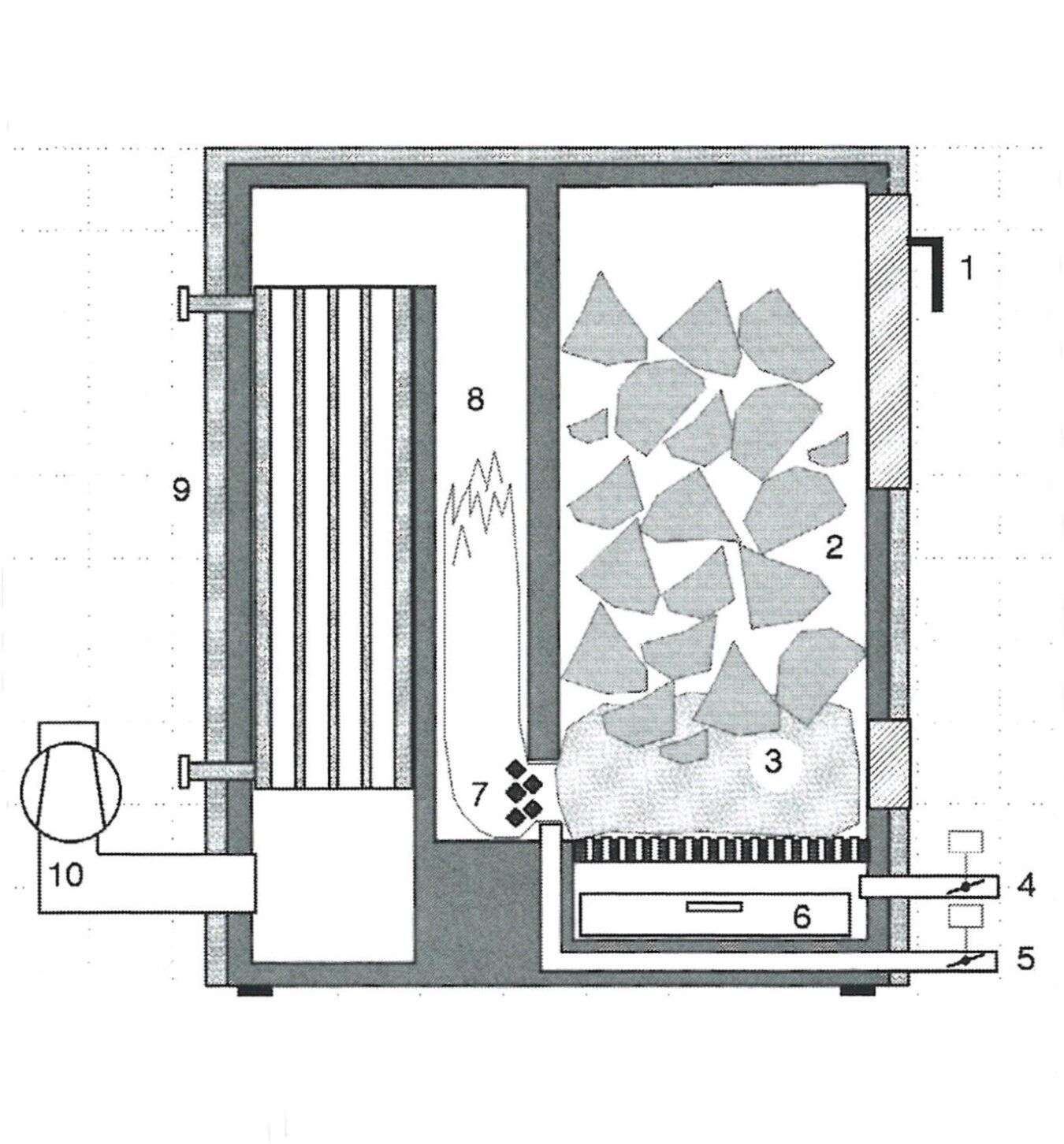

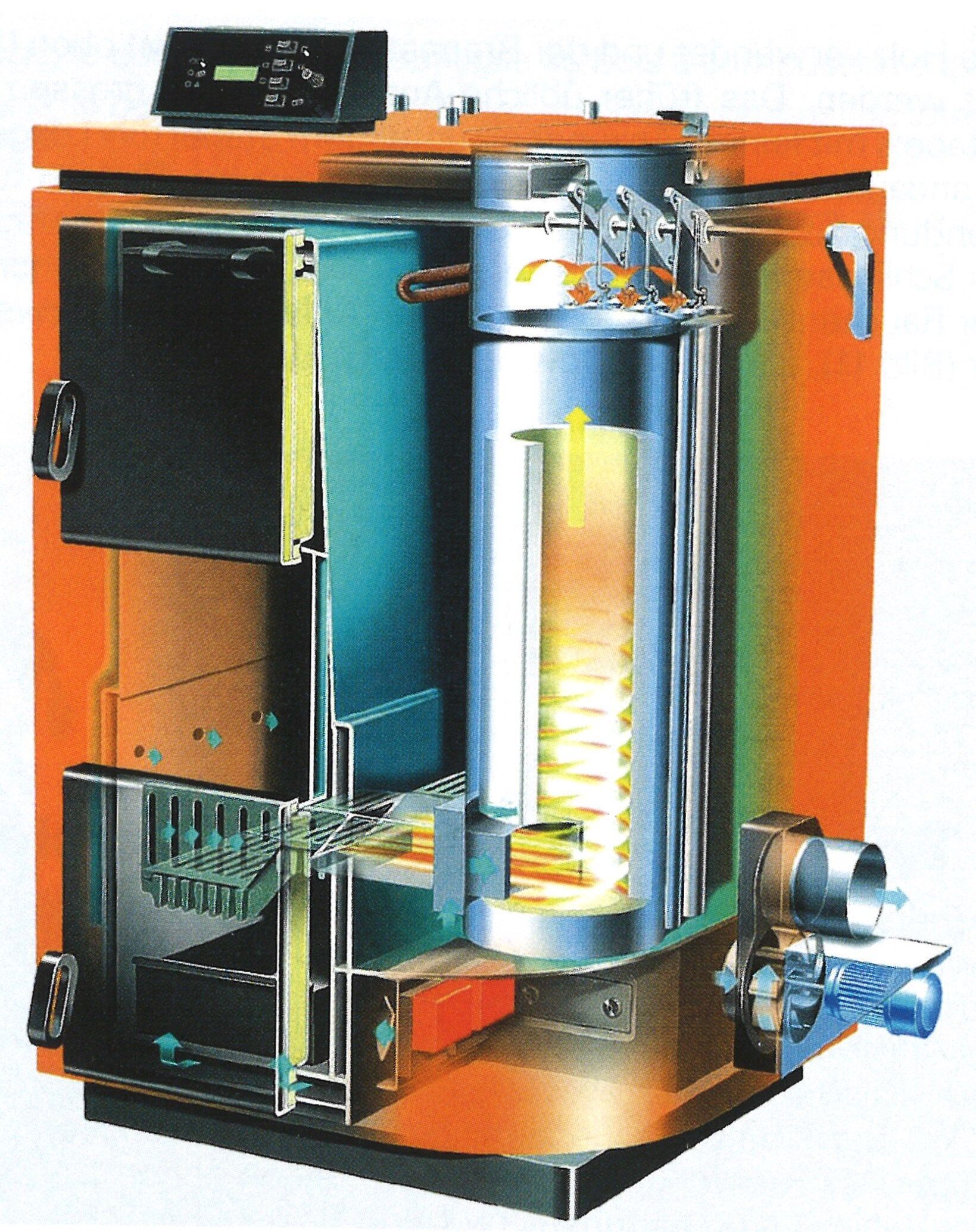

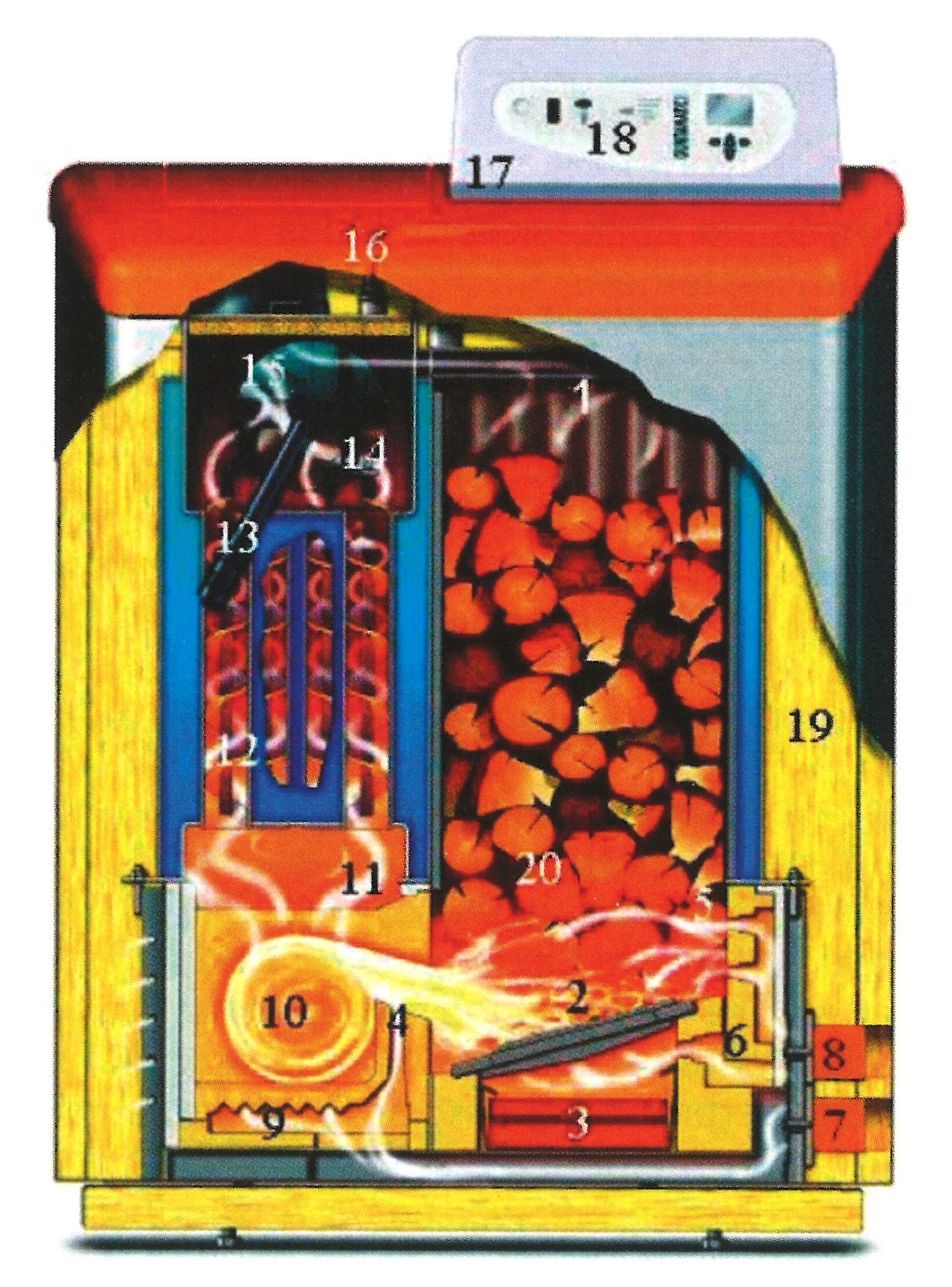

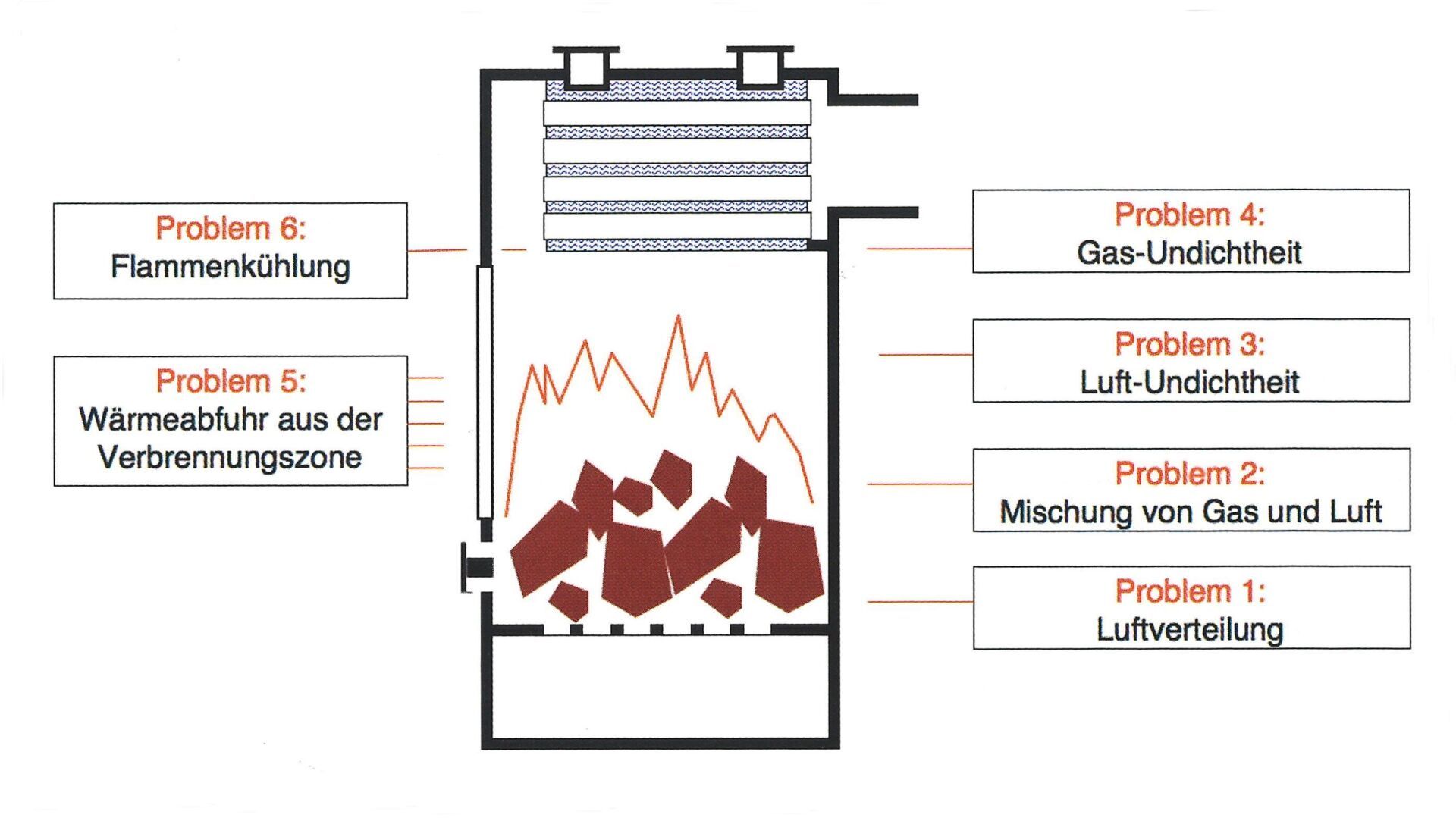

Bei handbeschickten Feuerungen wird unterschieden zwischen oberem und unterem Abbrand. Beim oberen Abbrand ist der Verbrennungsverlauf gekennzeichnet durch eine kurze und intensive Verbrennung der gesamten Holzmenge mit einer grossen momentanen Feuerungsleistung. Dies entspricht dem Verbrennungsablauf in einem konventionellen Speicherofen, in welchem die gesamte Holzmenge gleichzeitig in Brand ist. Die meisten Zimmeröfen verfügen ebenfalls über oberen Abbrand. Bild 1 zeigt ein Beispiel eines Zimmerofens mit oberem Abbrand, welcher über eine Ausbrandzone verfügt und zudem eine Wärmeübertragung auf Speichersteine aufweist. Bild 2 zeigt den Aufbau eines Speicherofens mit oberem Abbrand (Durchbrand) Bild 3 beschreibt die Grenzen des Feuerungsprinzips mit konventionellem oberem Abbrand. ln Bild 4 ist der Aufbau eines Speicherofens mit seitlichem unteren Abbrand und mit Zufuhr von Sekundärluft vor der nachgeschalteten Brennkammer dargestellt Diese Art von Speicherofen wird mit einem Abgasventilator zur Optimierung und Konstanthaltung der Verbrennungsbedingungen ausgeführt.

Bild 3: Limiten der einstufigen Verbrennung von Holz mit oberem Abbrand

Bei Stückholzkesseln können grössere Holzmengen in den Füllschacht eingebracht werden als bei Zimmeröfen. Stückholzkessel mit oberem Abbrand weisen deshalb kurzfristig eine hohe Leistung auf und müssen mit einem Wärmespeicher ausgerüstet sein, welcher einen Grossteil der Wärmemenge der Holzcharge aufnehmen kann. Die kurzfristige Leistungsfreisetzung hat zur Folge, dass eine grosse Brennkammer erforderlich ist zur Gewährleistung einer ausreichend langen Verweilzeit der Gase.

Da beim unteren Abbrand nur die unterste Schicht des Brennstoffs momentan verbrennt, wird der Abbrand auf eine längere Zeitspanne mit geringerer Leistung ausgedehnt. Der Abbrand kann so bis zu fünf und mehr Stunden betragen. Um einen hohen Bedienungskomfort zu gewährleisten und das Holz mit minimalen Schadstoffemissionen zu nutzen, ist auch bei Kesseln mit unterem Abbrand ein Wärmespeicher notwendig. Da während der langen Abbrandzeit Wärme direkt dem Gebäude zugeführt wird, kann der Speicher jedoch kleiner dimensioniert werden.

Bei einem Heizsystem mit Speicher erfolgt die Beschickung der Feuerung in der kältesten Jahreszeit ein- bis zweimal täglich, während in der Übergangszeit eine Holzfüllung für mehrere Tage ausreicht. Nebst der Beheizung kann die Stückholzheizung im Winter auch zur Warmwasseraufbereitung eingesetzt werden. Stückholzkessel mit unterem Abbrand verfügen heute über eine ausgereifte Verbrennungstechnik. lm Weiteren erlaubt die Leistungskontrolle mittels Primärluft und die Ausbrandoptimierung mittels Sekundärluft eine gute Regelbarkeit.

Moderne Stückholzkessel verfügen in der Regel über eine Luftzuführung, welche mit einem Saugzugventilator unterstützt wird, bei einigen Kesseln kommen auch Zuluftventilatoren zum Einsatz. Der Betrieb mit einem Ventilator bietet den Vorteil, dass ein grösserer Druckverlust im Feuerraum überwunden werden kann. Dies ermöglicht eine Vermischung, welche durch Überwindung eines zusätzlichen Druckverlustes mit Einbauten, Umlenkungen oder Verjüngungen unterstützt wird. lm Weiteren bietet ein Ventilator den Vorteil, dass die Feuerung weitgehend unabhängig von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Wind und Luftdruck) betrieben werden kann.

Bei Kesseln mit unterem Abbrand existieren zahlreiche verschiedene Bauarten. Eine Sonderbauform ist der Sturzbrand, bei welchem die Gase vertikal unter dem Glutbett austreten. Bei Sturzbrandkesseln ist kein Rost und kein abgetrennter Entaschungsraum vorhanden. Feuerungen mit seitlichem unterem Abbrand können demgegenüber mit einem Verbrennungsrost und einem Aschekasten ausgestattet werden.

Bild 5 zeigt den Aufbau eines Sturzbrandkessels, welcher über getrennte Primär- und Sekundärluftzuführung mittels Zuluftventilatoren verfügt. Das gezeigt Prinzip veranschaulicht die angestrebte zweistufige Verbrennung durch Vergasung des Holzes mit Primärluft und anschliessende Verbrennung der Gase in einer nachgeschalteten Brennkammer mit Sekundärluft. Die in Bild 3 gezeigten Limiten des oberen Abbrands können damit grossteils überwunden werden.

Bild 6 zeigt einen Sturzbrandkessel, welcher mit Lambda-Regelungausgestattet ist und anstelle von Zuluftventilatoren über ein Saugzuggebläse verfügt. ln Bild 7 ist der Aufbau eines Stückholzkessels mit seitlichem unterem Abbrand dargestellt, Bild 1 zeigt ein Schnittbild desgleichen Kesseltyps. Dieser Kessel verfügt über eine Entaschungsschublade sowie einen Saugzugventilator. Die Primär- und Sekundärluft wird über getrennt angesteuerte Zuluftklappen geregelt. Bild 9 zeigt einen Stückholzkessel mit seitlichem Abbrand und liegender Brennkammer.

Regelung

Bei handbeschickten Holzfeuerungen erfolgt die Brennstoffzufuhr manuell. Je nach Grösse des Füllraums werden Chargen mit unterschiedlicher Brenndauer verbrannt. Der Abbrand einer Charge weist die drei Phasen Anfahrphase, stationäre Phase mit annähernd konstanter Leistung und Ausbrandphase auf. ln der Anfahrphase weist die Feuerung erhöhte Emissionen insbesondere auch an Feinstaub und unverbrannten Kohlenwasserstoffen auf, weshalb diese Phase durch geeignetes Anfeuern und sachgemässen Betrieb möglichst kurz gehalten werden muss.

Bei Feuerungen mit getrennter Primär- und Sekundärluft können die Primär- und Sekundärluftmenge als Stellgrössen für die Leistungs- und Verbrennungsregelung verwendet werden. Mit der Primärluft wird die Vergasungsrate und damit die Leistung in einem Bereich von 100 Prozent bis auf rund 50 Prozent beeinflusst, während mit der Sekundärluft der vollständige Ausbrand der brennbaren Gase kontrolliert wird. Die wichtigsten Regelkonzepte von handbeschickten Holzfeuerungen haben folgende Zwecke:

Beeinflussung der Feuerungsleistung zur Erzielung langer Abbrandzeiten

Optimieren der Verbrennungsbedingungen

Sowie bei Systemen mit Speicher eine integrierte Speicherbewirtschaftung mit Restwärmenutzung

Zur Optimierung der Verbrennungsbedingungen kommt heute meisteine Lambda-Sonde zum Einsatz, welche eine direkte Regelung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses ermöglicht. Daneben können für eine erweiterte Regelung auch CO-Sensoren eingesetzt werden. Als Alternative zur Lambda-Sonde kommen aber auch die Messung der Flammtemperatur zum Einsatz. Für solche Regelungen kann auch Fuzzy-Technologie eingesetzt werden. Bei Systemen mit Speicher wird die Feuerungsleistung des Holzkessels je nach Ladezustand des Speichers verändert.

Die wichtigsten sicherheitstechnischen Funktionen bei handbeschickten Feuerungen umfassen das kontrollierte Offnen des Beschickungsraums zur Verhinderung austretender Gase (zum Beispiel durch Kontaktschalter und Ansteuerung des Saugzugventilators) sowie eine thermische Ablaufsicherung des Kessels bei geschlossenen hydraulischen Systemen.

Brennstoff und Betrieb

Bei allen handbeschickten Holzfeuerungen ist im täglichen Gebrauch zu beachten, dass nur naturbelassenes, trockenes und korrekt gelagertes Brennholz verbrannt wird (Bild 10). Erlaubt sind zudem Holzbriketts, sofern sie bindemittelfrei sind und keine Verunreinigungen enthalten. Die Verbrennung von Spanplatten, behandeltem Holz, Holz mit Farben oder Lacken sowie brennbaren Abfällen ist verboten. Die unerlaubte Verbrennung solcher Brennstoffe in handbeschickten Feuerungen oder offenen Feuern führt zu hohen Emissionen und giftigen Ascherückständen, welche bei Ausbringung der Asche im Garten zu einer Vergiftung des Bodens und der darauf angebauten Nahrungsmittel führt. Daneben wird auch die Lebensdauer der Feuerung verkürzt, da die freigesetzten Säuren Brennkammer, Kessel und Kamin angreifen.

Bild 10: Lagerung von Stückholz an gut durchlüftetem Ort und unter Dach

Die zulässigen Brennstoffe sind durch die Luftreinhalteverordnung geregelt, deren Vollzug obliegt den Kantonen, welcher eine entsprechende Stelle mit der Kontrolle beauftragen kann. Die Verwendung unerlaubter Brennstoffe in handbeschickten Holzfeuerungen kann durch Untersuchung der Ascherückstände in einem Asche-Schnelltest nachgewiesen werden. Der Asche-Schnelltest kann zum Beispiel vom Kaminfeger bei der periodischen Kontrolle durchgeführt oder bei Nachbarschaftsklagen infolge Geruchsbelästigung veranlasst werden. Weitere lnformationen zu den zulässigen Brennstoffen und zu den Konsequenzen durch unerlaubte Verbrennung bieten das Bundesamt für Umwelt und die kantonalen Umweltschutzbehörden sowie die lnitiative FairFeuern (www.fairfeuern.ch).

Der wichtigste Schadstoff aus handbeschickten Holzheizungen ist lungengängiger Feinstaub in Form von Russ und Teer, welcher bei schlechten Verbrennungsbedingungen in hohen Konzentrationen emittiert wird und zu Geruchsbelästigungen führen kann [2]. Sichtbarer und geruchlich wahrnehmbarer Rauch am Kaminaustritt ist ein Zeichen für eine unvollständige Verbrennung und einen mangelhaften Betrieb und darf nur in den ersten Minuten nach dem Anfeuern auftreten. Spätestens 15 Minuten nach dem Start darf kein sichtbarer Rauch mehr erkennbar sein. Ein emissionsarmer Betrieb setzt vor allem ein korrektes Anfeuern sowie die Verwendung von geeignetem und trockenem Holz voraus. ln Cheminées und Holzöfen sollte zum Anfeuern feines, trockenes Holz verwendet und der Brennstoffstapel damit oben (!) angezündet werden. Das früher übliche Anzünden eines grossen Brennstoffstapels mit feinem Anzündholz unter dem Stapel führt dagegen zu lange andauernder und unzulässiger Rauchbildung. Ebenso führt die Verwendung zu grosser Holzstücke, das Füllen des Brennraums, zu frühes Schliessen der Zuluftklappen oder weitere Fehlbedienungen zu starker Rauchentwicklung. Zum richtigen Anfeuern gibt es zwei Merkblätter (Bild 11 und 12), die als PDF-Download verfügbar sind.

Typenprüfung und Qualitätssiegel

Zur Sicherstellung einer hohen Qualität für neue Holzkessel und Holzöfen wird von Holzenergie Schweiz ein Qualitätssiegel für gute Holzfeuerungen vergeben. Geprüft werden Anforderungen bezüglich Emissionen und Wirkungsgrad, welche sich auf die Luftreinhalteverordnung und europäische Normen abstützen. lm Weiteren sind Anforderungen bezüglich Sicherheit und Bedienungsanleitung einzuhalten. Der Einsatz geprüfter Feuerungen gewährleistet einen hohen Qualitätsstandard bezüglich Verbrennungstechnik und Bedienungskomfort. In einigen Kantonen wird der Einsatz typengeprüfter Holzheizungen auch finanziell unterstützt. Die aktuelle Liste der geprüften Holzfeuerungen ist bei Holzenergie Schweiz (www holzenergie.ch) erhältlich.

Holzenergie

Thomas Nussbaumer, PD Dr. sc. techn.

Hochschule Luzern, Technik und Architektur, CH-6048 Horw/LU

Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich

Literatur

[1] Nussbaumer, Th.: Energie aus Biomasse, Springer, ISBN 3-540-64853-42001, Berlin u.a. 2001, 288-389

[2] Klippel, N.; Nussbaumer, T: Feinstaubbildung in Holzfeuerungen und Gesundheitsrelevanz von Holzstaub im Vergleich zu Dieselruss, 9. Holzenergie-Symposium, 20. Oktober 2006, ETH Zürich, Verenum und Bundesamt für Energie, Zürich und Bern 2006. ISBN 3-908705-14-2, 21-40