Naturstein: Hinterlüftete Fassaden

Die Gebäudehülle oder die Aussenhaut eines Gebäudes ist ein geschlossener geometrischer Baukörper und die physikalische Trennung zwischen der inneren und äusseren Umgebung eines Gebäudes. Die äussere Hülle ist eine Barriere gegen Aussenluft, Aussentemperatur, Niederschlag, Geräuschen und Strahlung. Die Gebäudehülle schützt die inneren Einrichtungen und Installationen zusammen mit den mechanischen Konditionierungssystemen und unterstützt die Klimatisierung.

Der optimale Aufbau einer Gebäudehülle lässt sich wie folgt definieren: innen liegende Tragkonstruktion, möglichst lückenlos ummantelt mit einer Wärmedämmung, die ihrerseits gegen Durchfeuchtung und Beschädigung durch eine äussere Schale geschützt ist.

Diese äussere Schale muss so konstruiert sein, dass sie den physikalischen, chemischen und mechanischen Belastungen über einen möglichst langen Zeitraum ideal während der ganzen Lebensdauer des Gebäudes gewachsen ist und dabei stets auch den ästhetischen Ansprüchen, die an sie gestellt werden, genügt.

Eine Schale, die diesen Forderungen in optimaler Weise entspricht, ist die hinterlüftete Natursteinfassade.

Da für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit einer Natursteinfassade Faktoren wie Gesteinswahl und Wahl des geeigneten Verankerungssystems eine ausschlaggebende Rolle spielen, sind zur Planung frühzeitig Fachfirmen beizuziehen, die über gründliche Kenntnisse und Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen.

© DEZA

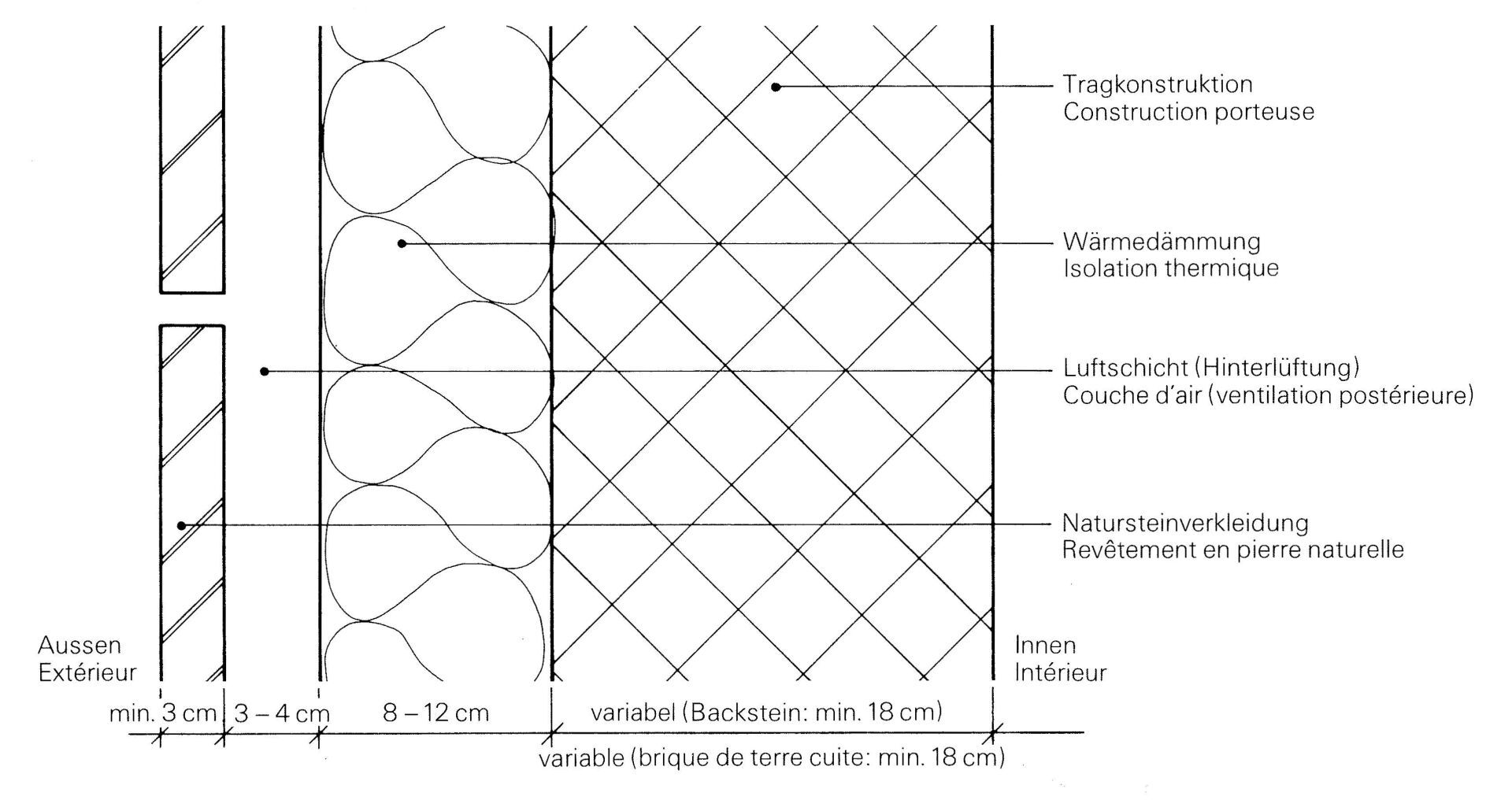

Aufbau einer hinterlüfteten natursteinverkleideten Fassade

Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion besteht in der Regel aus Beton, gelegentlich aber auch aus Backstein (Mindestdicke 18 cm) oder aus Metall.

Wärmedämmung

Die Wärmedämmung ist in der Regel 8 – 12 cm dick. Sie wird in geeigneter Weise auf der Tragkonstruktion befestigt.

Hinterlüftung

Zwischen Wärmedämmung und Naturstein-Fassadenverkleidung wird ein Hohlraum für die Luftzirkulation angeordnet. Er soll mindestens 3 cm betragen. Es ist empfehlenswert, bei der Planung einen Luftraum von 4 cm vorzusehen, damit Bautoleranzen aufgefangen werden können ohne Beeinträchtigung der Luftzirkulation.

Natursteinverkleidung

Sehr viele – jedoch nicht alle – Natursteine eignen sich als Fassadenverkleidung. Unter keinen Umständen darf die Wahl ausschliesslich nach ästhetischen Gesichtspunkten getroffen werden. Über die Eignung eines Gesteins informiert der Fachbetrieb.

Typischer Aufbau einer aussengedämmten hinterlüfteten Fassade

Fassadenverkleidung

Die Mindestdicke der Fassadenplatten richtet sich nach der Plattengrösse sowie nach der Bruchfestigkeit. Das Eigengewicht und von aussen einwirkende Lasten wie Winddruck und Windsog sind bei der Plattendimensionierung zu berücksichtigen.

Als grobe Richtlinie gilt: Bei Fassadenplatten bis ca. 1,0 m2 Grösse soll die Mindestdicke für Hartgestein 3 cm und für Weichgestein 4 cm betragen. Es ist unerlässlich, neben den Befestigungsankern auch die Platten selbst (Biegezugfestigkeit, Ankerausbruchfestigkeit) zu berechnen gemäss den Bestimmungen der Norm SIA 260.

Fugenausbildung

Die thermische Ausdehnung der Fassadenplatten wird von den Fugen aufgefangen. Deshalb dürfen diese nicht starr vermörtelt werden. Fugenbreite: min. 8 mm. Bei Plattenverankerung in der Fuge muss die Fuge mindestens 2 mm breiter als die Ankerstegdicke sein. Bei offenen Fugen empfiehlt es sich, die Anker so auszubilden, dass sie keine Feuchtebrücken zwischen Verkleidung und Wärmedämmung bilden.

Verankerung

Die Natursteinplatten müssen durch geeignete Verankerungssysteme mit der Tragkonstruktion verbunden werden. Dabei muss jede Einzelplatte an vier Punkten verankert sein. Die standsichere Verbindung der hinterlüfteten Fassade mit der Tragkonstruktion hat mit Ankern zu erfolgen, die sowohl konstruktiv wie materialmässig so beschaffen sind, dass sie den Umweltbedingungen (Schadstoffe!), aber auch der extremen Langlebigkeit von Natursteinfassaden Rechnung tragen.

Die Anker müssen so bemessen sein, dass sie zusätzlich zur Vertikallast auch die Kräfte aus Winddruck und Windsog aufnehmen.

Da die Wärmedämmung in der Regel bei jedem Verankerungspunkt durchbrochen werden muss, sind die Anker so zu konstruieren, dass möglichst keine Wärmebrücken entstehen. Zudem sind die Grössen der Fassadenplatten so zu wählen, dass einerseits möglichst wenig Anker erforderlich sind und andererseits das Format der Platten wirtschaftlich bleibt.

Gebräuchliche Verankerungsarten

Mörtelanker

Der Mörtelanker ist ein bereits seit Jahrzehnten bewährtes Verankerungssystem. Er eignet sich zur Verankerung in allen Mauerarten.

Verankerung in der Vertikalfuge

Verankerung in der Horizontalfuge

Dübelanker

Der Dübelanker wird bei Betonuntergrund verwendet. Dank kleineren Bohrlöchern ist er versetzfreundlicher als der Mörtelanker. Einige Modelle des Dübelankers sind dreidimensional justierbar.

Dübelanker in der Vertikalfuge

Schienensysteme

Schienen als Unterkonstruktion für Naturstein-Fassadenplatten werden bei grosser Auskragung (ab ca. 25 cm) sowie bei Fehlen eines tragfähigen Untergrundes eingesetzt. Diese Vorhängeart ist in der Regel kostenintensiv. Die Anzahl der Durchdringungspunkte durch die Wärmedämmung (Wärmebrücken!) kann jedoch mit Schienenkonstruktionen reduziert werden.

Verankerung in der Vertikalfuge

Verankerung in der Horizontalfuge

Gerüstanker

Die Verankerung des Fassadengerüsts ist speziell zu beachten. Das Gerüst darf nicht an den Natursteinplatten befestigt werden, sondern ist durch diese hindurch in der Tragkonstruktion zu verankern. Die Gerüstanker müssen als permanente Anker geplant und ausgeführt sein. Sodass diese einer späteren Benutzung zur Verfügung stehen. Die Bemessung und die Bedarfsermittlung ist Aufgabe des Fassadenplaners. Als Richtwert kann pro 10 – 25 m2 Bruttofassadenfläche mit einem Gerüstanker gerechnet werden.

Horizontalschnitt Gerüstanker

Vertikalschnitt Gerüstanker

Hilfskonstruktionen

Hilfskonstruktionen sind Bestandteile der Verankerungen. Sie werden in der Regel als Sonderanfertigungen von Fall zu Fall konstruiert. Lediglich gekittete Verbindungen ohne mechanische Sicherung sind nicht gestattet. Hilfskonstruktionen werden dort verwendet, wo dies konstruktiv unbedingt erforderlich ist, z. B.:

Bei Rolladenstürzen

An Dachrändern

Bei Eckausbildungen

Fensterleibung

Pfeilerverkleidung

Redaktion: Schweizer Baudokumentation in Zusammenarbeit mit dem Naturstein Verband Schweiz und Pro Naturstein.