Stahlhochbau

1. Allgemeines

Wirft man einen Blick zurück auf die Architekturgeschichte, so kann man wohl mit Recht behaupten, der Stahlbau habe die Architektur revolutioniert. Kein anderes Baumaterial hat die Form von Bauwerken so radikal beeinflusst und der Tragstruktur zu reinerem Ausdruck verholfen. Heute steht der Stahlbau für Hightech, für den ökonomischen Umgang mit der Masse, für die intelligente Konstruktion und die Eleganz der Form.

Die Kraftverläufe bilden die Grundlage der Gestaltung im Stahlbau. Typische Ingenieur-Baukunst in Stahl besteht denn auch vornehmlich aus Brücken, Hallenbauten oder Dachkonstruktionen mit unschlagbaren Spannweiten oder komplexen Formen.

Der Stahlbau erlaubt eine schnelle. effiziente Bauphase und hat durch seine flexible Nutzbarkeit eine lange Lebensdauer. Danach lässt er sich problemlos demontieren und recyceln.

2. Vorteile der Stahlbauweise

Die Stahlbauweise bietet bei der Projektierung, Bauabwicklung und Nutzung wesentliche Vorteile:

Filigrane und leichte Bauweise

Planungssicherheit durch gleichbleibende Qualität des Baustoffs und standardisierte Konstruktionsdetails

Grosse Spannweiten und schlanke Bauteilquerschnitte zur Optimierung des Nutzvolumens

Durchlässige Tragsysteme und geringe Bautoleranzen für eine einfache Planung und Ausführung der Installationen und Ausbauelemente

Anpassungsfähigkeit an Nutzungsänderungen durch lösbare Verbindungen und Integration neuer Ausbauelemente und Installationen

Vielfältige Farbgebung durch Oberflächenschutz- und Brandschutzbeschichtungen

Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringes Tragwerksgewicht (minimale Fundamente)

Trockene Baustelle mit geringem Platzbedarf

Schnelle, witterungsunabhängige Montage

Vorbildliche Bauökologie (Demontierbarkeit, Recycling)

Gutmütiges Korrosionsverhalten, rostet oberflächlich, langsam und gut sichtbar. Gegenmassnahme: Auswahl bewährter Oberflächenschutzbehandlungen

Elastisches Verhalten mit hoher Festigkeit und Steifigkeit. Damit erträgt Stahl höchste Spannungen auf Zug und Druck bis zur so genannten Streckgrenze.

Prädestiniert für Deckentragwerke mit grossen Spannweiten: flexible Raumteilung.

3. Struktur des Tragwerks

Die tragende Konstruktion eines Stahlbaus ist das Stahlskelett. Das Skelett ist ein Stabwerk und hat nur tragende, nicht raumabschliessende Funktion. Es ermöglicht aber die Befestigung raumabschliessender Teile. Das Skelett setzt sich meist aus horizontal verlaufenden Trägern und vertikalen Stützen zusammen. Um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten, werden wo nötig zusätzliche stabilisierende Elemente wie Diagonalen, biegesteife Rahmen oder Flächenelemente eingesetzt.

Durch die Wahl eines Strukturrasters werden die Stützen- und Trägerabstände sowie die Spannweiten festgelegt. Wirtschaftlich sind Spannweiten zwischen 6 und 18 m, in besonderen Fällen bis 30 m. Die Stützen von Stahlgeschossbauten stehen in der Regel auf den Kreuzungspunkten eines Rasters. Rechteckige Raster führen bei den meisten Skeletten zu einer wirtschaftlicheren Konstruktion als Raster mit quadratischen Feldern, weil die Trägerlagen entsprechend besser ausgenutzt werden können. Auch eine schiefwinklige Stützenrasterung ist möglich.

Tragwerks-Stabilisierung

Die einzelnen Tragelemente (Träger, Stützen) müssen untereinander zu einem räumlichen Tragwerk verbunden werden, das eine sichere und genügend steife Abtragung aller Horizontalkräfte in die Fundation ermöglicht und somit das Gebäude stabilisiert. Als vertikale Aussteifungselemente werden wo nötig zusätzliche stabilisierende wie Diagonalen, biegesteife Rahmen oder Flächenelemente eingesetzt.

Wahl der Stabilisierungselemente

Die Art der Aussteifung und ihre Anordnung hauen grossen Einfluss auf die Raumnutzung oder die Fassadengestaltung und sind daher frühzeitig festzulegen. Vielfach ist es zweckmässig, die Aussteifung in die Aussenwände zu legen, da hierdurch jede konstruktive Bindung für die Aufteilung der Geschossfläche entfällt. Fachwerkverbände sind bei Stahlkonstruktionen die Regel, da Justierungen während der Montage möglich sind.

Einige Kriterien sprechen besonders für:

Fachwerkverbände

Leichte. weitgespannte Vertikallachwerke

Wenn Lifte und Treppen als offene Strukturen oder im Aussenbereich geplant sind

Bei unzureichender Aussteifung durch die vorhandenen massiven Elemente

Massive Wände oder Kerne

Falls diese ohnehin vorgesehen und sonst keine Verbände mehr notwendig sind

Wenn sich keine ausreichenden Fachwerksverbände im Skelett unterbringen lassen

Biegesteife Rahmen

Bei Wertlegung auf maximrale Durchlässigkeit

Falls keine: ragenden Wände mitwirken

Bei kleineren, eingeschossigen Objekten

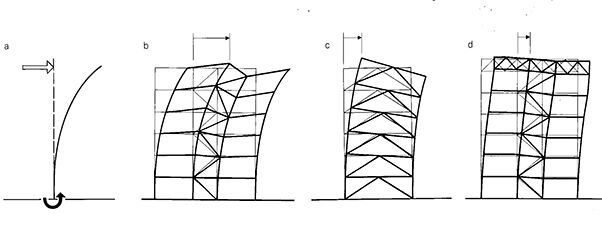

Tragverhalten von vertikalen Verbänden

Statisch gesehen wirken Vertikalverbände als Biegeträger, und zwar als im Boden eingespannte Fachwerk-Kragarme (a). Schmale Vertikalverbände erhalten grosse Stabkräfte. Die Stäbe erleiden Längenänderungen und bewirken dadurch Verschiebungen (b). Breite Fachwerkverbände sind wegen ihrer geringen Stabkräfte leichter und haben geringere Verformungen (c). Es ist ein vernünftiges Verhältnis von Höhe zu Breite des Verbandes anzustreben (max. 1:5 bis 1:7), um einfache Stabanschlüsse und eine genügende Steifigkeit zu erreichen. Die Steifigkeit eines schmalen Windverbandes wird wesentlich erhöht, wenn der Verband über ein horizontales Fachwerk zu den Aussenstützen hin verspann( wird, so dass eine Rahmenwirkung entsteht (d).

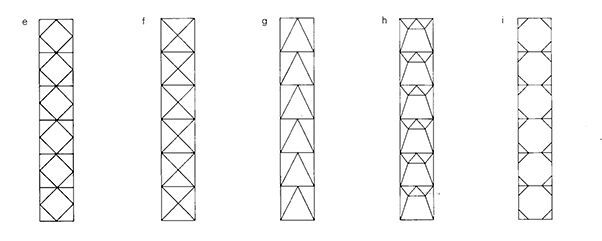

Vertikalverbände

e) Raute (kleine Knicklängen)

f) Kreuz (aus schlanken Zugstreben)

g) K-Fachwerk

h) Fachwerkrahmen (teuer)

i) Biegesteifer Rahmen (teuer)

Als Verbandstreben eignen sich alle Profile, die sich für ein geschraubtes Fachwerk bewähren: Rohre, ein-fache Winkel. Doppelwinkel, gekreuzte Winkel, T-Profile usw.

Für Verbände mit gekreuzten Streben eignen sich auch Flachstäbe, Rundstäbe oder evtl. Drahtseile: diese Streben übernehmen nur Zugkräfte.

Brandschutz

Wegen der guten Wärmeleitfähigkeit von Baustahl und weil er, obwohl nicht brennbar, sich bei hohen Temperaturen entfestigt, kommt dem Brandschutz grosse Bedeutung zu.

Der Brandschutz ist im Stahlbau heute wesentlich einfacher handhabbar geworden als noch vor ein paar Jahren. Die neuen Brandschutzvorschriften erlauben ganzheitliche Brandschutzkonzepte, bei denen auch Sprinkleranlagen zum Zuge kommen.

Auszug aus dem Artikel «Stahlhochbau» der Schweizer Baudokumentation.