Alterswohnen Waffenplatzstrasse

8002 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 14. Januar 2025

Loeliger Strub Architektur GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

Für einen Ersatzneubau mit 18 Appartements der Walder Stiftung für gutes Wohnen und Leben im Alter haben die Architekt*innen von Loeliger Strub sich intensiv mit den Bedürfnissen der Bewohner*innen und dem Standort in Zürich Enge auseinandergesetzt. Obwohl die Wohnungen kompakt sind, sorgen raffinierte Details, flotte Farben und gute Grundrisse für ein komfortables, beschwingtes Wohngefühl.

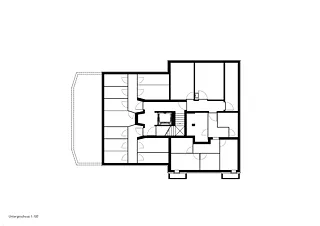

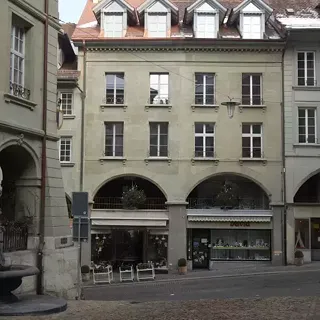

Das Zürcher Quartier Enge macht seinem Namen alle Ehre: Es ist ein lang gezogenes Wohngebiet, strukturiert von einem grösseren Moränenzug (auf dem unter anderem das Museum Rietberg thront) und einem niedrigeren entlang der Sihl. Fluss, Siedlungs- und Verkehrsinfrastrukturen verlaufen hier parallel, dicht neben- und auch übereinander. Während derzeit fast überall in Zürich die Gentrifizierung das Stadtbild verändert, ist sie in der Enge kaum sichtbar. Die Wohnbauten, die sich entlang der parallelen Achsen von Waffenplatz- und Rieterstrasse aufreihen, stammen mehrheitlich aus der Gründerzeit und sind städtebaulich prägend. Zudem weist das Quartier einige Genossenschaftswohnhäuser auf, die vielfach saniert, aber glücklicherweise nicht abgerissen werden. Entsprechend entstehen in der Enge – im Vergleich zum benachbarten Quartier Wollishofen – derzeit kaum Ersatzneubauten. Mit wenigen Ausnahmen: Eine ist ein Wohnhaus mit 17 Alterswohnungen und einer WG, mit Gemeinschaftsräumen sowie Ateliers- und Gewerberäumen – ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Bau, auf den es sich lohnt, näher einzugehen.

Lockere Bebauung

Bauherrschaft des Projekts ist die Walder Stiftung. Das Grundstück wurde der «Förderstiftung für gutes Leben und Wohnen im Alter» samt einem darauf stehenden Haus von einem Ehepaar vererbt. Das ermöglichte ihr, dort Alterswohnungen zu realisieren. Der Ort ist dafür attraktiv. Nicht allein wegen des attraktiven Quartiers, sondern auch aufgrund der zentralen Lage mit in kurzer Distanz erreichbarem ÖV, dem Einkaufszentrum Sihl City und dem Naherholungsgebiet Allmend. Mit den beiden Architekt*innen Marc Loeliger und Barbara Strub hat die Walder Stiftung zudem ein Architekturbüro mit der Nachverdichtung betraut, das sich durch überraschende Herangehensweisen, frische Materialisierungen und raffinierte architektonische Details bei Fassaden und Innenräumen auszeichnet. Barbara Strub und Marc Loeliger legen ihren Fokus – dies zeigt sich auch in anderen Projekten – häufig auf eine gelungene Verschränkung von identitätsstiftenden Momenten und dem Dialog mit der Umgebung; von Nutzungsanforderungen und narrativen Elementen. Und – last but not least – von raffinierten gestalterischen Details, die nicht l’art pour l’art sind, sondern immer auch funktionale Mehrwerte in vielerlei Hinsicht bieten.

Lebendige Farbigkeit

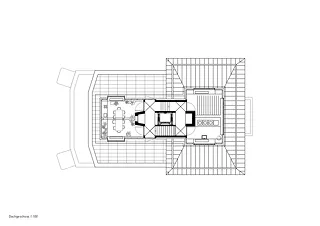

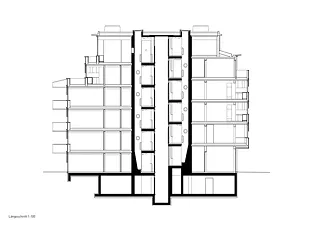

Auch beim Wohnhaus an der Waffenplatzstrasse haben Loeliger Strub den Dialog mit der Charakteristik des Ortes gesucht. So ist der neue Baukörper in ein repräsentatives Strassen- und ein luftiges Hofhaus gegliedert. Dadurch passt sich das Gebäude der lockeren Körnigkeit des Quartiers an. Die Dachlandschaft übernimmt die vorgefundenen Dachformen. Was das Gebäude von den umliegenden Bauten – teils Wohnhäuser, aber auch eine ehemalige Fabrik in Backsteinbauweise – auf den ersten und zweiten Blick abhebt, ist seine ausgeprägte Farbigkeit: azurblaue Wellbleche verkleiden die Brüstungsfelder der Balkone im Hofhaus. Im selben Farbton sind die Rahmen der raumhohen Fenster und -bänder aussen und innen gestrichen. Kontrastiert wird dieses Blau durch orangefarbene, in den luftigen Hofraum auskragende Fallarmmarkisen und weisse Fassadenfelder aus Faserzement. Das Wohnhaus ist ein Hy-bridbau. Abgesehen vom Erschliessungskern aus Beton wurde es aus Holz errichtet. Dies ist auf den ersten Blick aufgrund der Verkleidung der hinterlüfteten Fassade jedoch nicht sichtbar. Trotz seiner auffallenden Fassadengliederung und der kräftigen Farben spielt sich das Haus nicht in den Vordergrund oder übertrumpft gar die umliegenden Gebäude. Vielmehr setzt es einen erfrischenden Akzent. Es wirkt wie ein selbstverständlicher, fröhlicher Farbtupfer, der das Quartier auf diesem Strassenabschnitt aufwertet. Das sehen indes nicht alle so, denn das Haus polarisiert im Quartier stark.

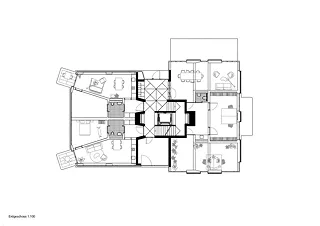

Die Küche als Pufferzone

Während das rückseitige Hofhaus eine stark horizontale Gliederung aufweist, ist das Strassenhaus vertikal ausformuliert. Was hier besonders auffällt sind in den Strassenraum auskragende Erker. Solche mit raumhohen Fenstern zur Strassenseite auszubilden, mag in Zeiten des motorisierten Verkehrs eher ungewöhnlich sein. In den Erkerzimmern haben Barbara Strub und Marc Loeliger nicht nur Aufenthaltsräume integriert, wie dies bei Stadthäusern um 1900 noch gängig war, sondern auch kompakte, auf das Notwendige reduzierte Küchen. Die Bewohner*innen profitieren in diesen von einem weit reichenden Ausblick in den Strassenraum und sind so mitten im Geschehen des Quartiers. Zugleich bilden die Küchen eine «schützende» Raumschicht, eine Pufferzone für die zurückversetzten Ess-, Wohn- und Schlafräume. In ihrer Dokumentation des Gebäudes zeigen Loelier Strub ein Gemälde des amerikanischen Künstlers Edward Hopper, das als Inspiration diente. Hopper beobachtet in seinen Werken die Figuren in intimen Momenten durch Öffnungen und Erker. Fenster sind die Grenze zwischen einem verletzlichen Innern und der Aussenwelt. Dass Intimität und Ruhe aber auch in zur Strasse gerichteten Wohnungen mit Übereckfenstern das Wohngefühl beherrschen können, ist nicht zuletzt den strengen Vorschriften bezüglich des Lärmschutzes zu verdanken. Die Dreifachverglasung ist so schalldicht, dass vom Strassenlärm fast nichts hineindringt. Die Waffenplatzstrasse ist zudem seit wenigen Jahren eine 30er-Zone.

Gemeinschaftsraum und «Orangerie» auf dem Dach

Den Haupteingang des Wohnhauses erreicht man durch ein historisches schmiedeeisernes Tor und einen gepflasterten Vorplatz. Ein weit auskragendes Glasdach, das eine industrielle Anmutung besitzt, empfängt Bewohner- und Besucher*innen und bildet zugleich einen einladenden Aufenthaltsbereich. Im Erdgeschoss liegt zudem ein grosser Gemeinschaftsraum, der in seiner Nutzung offen ist und von den Bewohner*innen mitgestaltet werden soll. Er könnte in Zukunft auch als Café, Co-Working-Space oder Bibliothek dienen. Immer freitags ist jemand von der Stiftung vor Ort, eine Art Concierge, die offen für Fragen, Anliegen oder einfach einen kleinen Schwatz ist. Im zurückversetzten Dachgeschoss befindet sich ein weiterer Gemeinschaftsraum mit Küche und einer grossen umlaufenden Terrasse. Der Stiftung und den Architekt*innen war es wichtig, dass das Dachgeschoss kein exklusiver Wohnraum, sondern für alle zugänglich ist. Der Blick über die Dachlandschaften des Quartiers hat ein ganz besonderen urbanen Reiz. Dass das Wohnhaus ein Holzbau ist, lässt sich am einfachsten an den hölzernen Decken aus aufgeschüttetem Brettschichtholz und den blau gestrichenen Balken im Gemeinschaftsraum ablesen. Der Betonkern der Erschliessung bildet das eingemittete «Rückgrat» der beiden unterschiedlich ausformulierten Hausteile. Was dort ganz besonders auffällt: Beidseitig der zweiläufigen Treppe ziehen sich schmale Schächte bis zum Dach hinauf und erhalten durch diese Licht. Zuunterst sind die so entstandenen Nischen indes kein «toter» Raum. Loeliger Strub haben dort je eine kleine Bank eingebaut. Die Wohnungen sind in der Höhe zueinander um eine halbe Etage versetzt. Im Treppenhaus kann man zudem weitere, für Loeliger Strubs Arbeiten typische raffinierte Details entdecken: Dreieckig unterteilte Quadrate – an Origami erinnernd – feldern nicht nur den Bodenbelag aus Terrazzo; auch die Signaletik baut darauf auf, und die Betondecke wurde formal entsprechend geschalt. Weiss lackierte Handläufe und Brüstungen nehmen ein Thema auf, das bereits an der Fassade zur Charakteristik des Baus gehört.

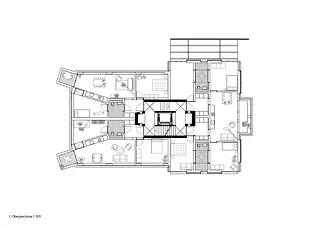

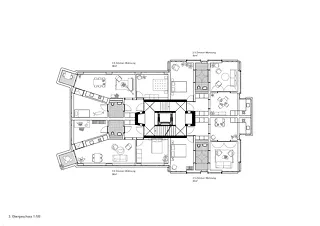

Raumschichten und Enfiladen

Die Wohnungen sind bezogen auf die Fläche klein. Dies war ein bewusster Entscheid, aber auch eine besondere Herausforderung, die spezielle architektonische, räumliche und gestalterische Lösungen erforderten. Im Strassenhaus beträgt die Nettowohnfläche – abgesehen von der Wohnung im ersten Obergeschoss – 52 Quadratmeter und im Hofhaus 58. Dies sei auch ein Grund gewesen, warum sich bis auf eine Ausnahme nur Einzelpersonen für die Dreizimmerwohnungen beworben hätten, erklärt Caroline Desiderio, Geschäftsführerin der Walder Stiftung. Um trotz der geringen Quadratmeterzahlen einen möglichst hohen Wohnkomfort zu bieten, haben Loeliger Strub Enfiladen geschaffen mit breiten, rollstuhlgängigen Flügeltüren. Bemerkenswert und ungewöhnlich ist, dass diese nicht primär Wohn- und Schlafräume verbinden. Vielmehr sind die Badezimmer durch die Enfiladen in den Wohnraum integriert. Die Bäder liegen in den kleineren Wohnungen in einer Schicht zwischen den Wohn- und Schlafräumen und erweitern diese so auf clevere Art und Weise. Sind die Türen zu, sind die Bäder in sich geschlossene Räume. Stellt man die Flügel auf, schliessen sie die Waschplätze auf der einen und die Duschen auf der anderen Seite ab und breite Durchgänge entstehen. In den bodengleichen Duschen sind Bullaugenfenster integriert: ein Thema, das auch in den Eingangsbereichen der Wohnungen auftaucht und ein Markenzeichen der Projekte von Loeliger Strub ist.

Die Architekt*innen haben auch in den Innenräumen mit kräftigen Farben gearbeitet. Der graue Anhydritboden kontrastiert dort mit dem Blau der Fensterinnenseiten und roten Küchenfronten. So sind zwischen aussen und innen ein homogenes Gesamtbild und eine starke Identität entstanden. Um die Räume grösser wirken zu lassen, haben die Architekt*innen zudem punktuell mit Spiegeln gearbeitet. An drei Orten fällt dies ganz besonders auf: In den Küchen sind die Rückfronten verspiegelt und reflektieren so raffiniert den Aussenraum, wodurch sich der Wohn- / Essraum optisch beachtlich vergrössert. Auch die Holzunterzüge im Strassenhaus wurden mit Spiegeln versehen, um einen Eindruck von Leichtigkeit zu schaffen. Ein drittes Moment sind Spiegel in den Laibungen der Fenster in den Wohnungen des Hofhauses, wodurch sich sowohl der Innen- wie der Aussenraum visuell erweitert. Dank der aussen angeschlagenen Fenster lassen sich zudem die Fensterbretter dekorativ oder funktional nutzen. Clevere Ideen. Eine Bewohnerin merkte jedoch an, dass die Spiegelungen für einige Zeit etwas verwirrend gewesen seien.

Die zur Strasse und zum Hof ausgerichteten Wohnungen sind in der Materialisierung weitgehend identisch. Es gibt jedoch einen bewussten Unterschied: Im Hofhaus zeigt sich der Holzbau mit roh belassenenen Schichtbrettdecken; in den vorderen Wohnungen sind sie weiss gestrichen. Loeliger Strub, so lässt sich abschliessend sagen, bauen nicht Standard; vielmehr entsteht der Eindruck, dass jeder Quadratmeter, jedes architektonische Element in ihren Projekten eine eigenständige und sorgfältige Beachtung findet. Die vielen Ideen zeugen sowohl von einem profunden Wissen als auch von einer grossen Freude am Experiment. Grosse wie kleine Momente in ihrer Architektur stehen sich gleichberechtigt gegenüber und erhalten dieselbe ungeteilte Aufmerksamkeit.

Der Text wurde von Christina Horisberger für Swiss Arc Mag 2025–1 verfasst. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen