Bürogebäude «Gleisarena»

8005 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 21. März 2022

Made in Sàrl Bureau d'architecture

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Die Gleisarena am Zürcher Hauptbahnhof ist ein Januskopf. Zur Stadt hin präsentiert sich das neue Bürohaus eher konventionell doch cool mit einer anthrazitfarbenen Rasterfassade. Vor- und Rücksprünge etablieren einen Dialog mit den benachbarten Bürobauten und Wohnhäusern aus der Gründerzeit. Zur Gleisseite hingegen nimmt die Fassade in Form einer gewaltigen gläsernen Welle atmosphärisch Bezug auf die Bahninfrastruktur.

Das breite Gleisfeld des Zürcher Hauptbahnhofs strömt wie ein breiter Fluss vom Limmattal von Westen ins Zentrum hinein. Weil in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr Nutzungen der Bahn – bezogen auf das Warten des Rollmaterials und den Güterumschlag – sowohl am Zürcher Hauptbahnhof als auch von anderen Bahnhöfen abgezogen wurden, sind mehrere Grundstücke am Rand des Gleisfeldes ins Bewusstsein von Stadtplanenden und Architekt*innen gerückt. Ein erstes deutliches Zeichen für diesen Wandel in Zürich war das blitzförmige SVA-Gebäude von Stürm Wolf Architekten an der Bahnlinie unweit der Langstrassenunterführung. Ihm antwortete weiter westlich in Altstetten bald schon ein dunkler, stelenförmiger Monolith von Baumschlager Eberle, der seit 2018 zusammen mit der jenseits der Gleise sich erhebenden Dreiturmanlage von Dominique Perrault für Bahnreisende den westlichen Stadteingang markiert. Heute überragt noch der 2011 nach Plänen von Gigon Guyer vollendete Prime Tower mit seinen 126 Metern Höhe den Gleisstrom. Doch nach neusten Plänen könnten schon bald Türme mit bis zu 250 Metern Höhe diesen überragen. Die bisher grösste Intervention aber ist die Europaallee, die zwischen 2009 und 2020 mit bis zu 17-geschossigen Bauten südlich des Gleisfelds zwischen Hauptbahnhof und Langstrasse errichtet wurde. Satte eine Milliarde Franken flossen in ihre Realisierung.

Zwischen Gleisfeld und Strasse

Der Negrellisteg verbindet seit 2021 die Europaallee mit ihrem kleinen Gegenüber, dem «HB-Nord». Auf einem schmalen, einst von bahnbetrieblichen Infrastrukturen genutzten Streifen entlang der Zollstrasse sind gutproportionierte neue Stadtbausteine entstanden. Wie an der Europaallee gehört auch hier das Land den Schweizerischen Bundesbahnen. Aufgrund heftiger Kritik an der «eintönigen Investorenarchitektur» der Europaallee entschlossen sich die SBB zu einer neuen Strategie. Ein Grundstück verkauften sie der Baugenossenschaft Kalkbreite, die auf ihm das dreiteilige «Zollhaus» errichtete (über das ebenfalls in diesem Mag berichtet wird). Für den im SBB-Besitz verbliebenen Teil des Areals erarbeitete das Büro agps architecture einen Gestaltungsplan, nach dessen Richtwerten Esch Sintzel 2019 die dreiteilige Wohnanlage «Gleistribüne» und das Büro Made in ab die sogenannte «Gleisarena» verwirklichten. Die Gleisarena, ein formal ebenso unkonventionelles wie in der Nutzung flexibles Geschäftshaus, wurde Anfang 2021 auf dem parallel zu den Gleisen liegenden Landstreifen von François Charbonnet und Patrick Heiz realisiert. Die beiden studierten einst bei Hans Kollhoff an der ETH Zürich, arbeiteten danach bei Herzog & de Meuron sowie Rem Koolhaas, gründeten 2003 in Genf das Büro Made in und sind nun als Architekturprofessoren zurück an der ETH. In Fachkreisen sorgten sie mit eigenwilligen, an Raumschiffe oder an suprematistische Supertanker erinnernden Wettbewerbsprojekten, in denen sie sich oft mit kreativer Nonchalance über Machbarkeitskriterien hinwegsetzten, immer wieder für Aufsehen. Aber abgesehen von einer ingeniösen Villa in Chardonne, einigen Umbauten und einer bemerkenswerten Dachaufstockung in Genf sowie drei dritten Plätzen bei Ausschreibungen in Lausanne konnten sie lange nicht richtig punkten. Bis sie 2013 mit ihrem den Gestaltungsplan erfinderisch interpretierenden Entwurf der Gleisarena ganz den Vorstellungen der Wettbewerbsjury von architektonischer «Vielfalt in der Einheit» entsprachen. Schon beim ersten Durchgang des zweistufigen Wettbewerbs war die Jury von der «souveränen städtebaulichen Geste» angetan – aber auch von den einprägsamen Lösungen «am Kopf der Zollstrasse und entlang des Perrons».

Gläserne Welle

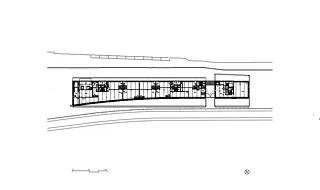

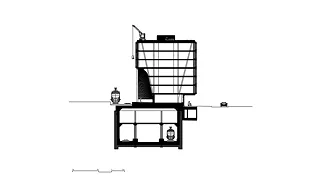

Auf einem 130 Meter langen Parterre, über dem die Obergeschosse beidseitig weit ausgreifen, scheint das aus zwei janusköpfigen Baukörpern bestehende Geschäftshaus förmlich zu balancieren. Zur Zollstrasse hin resultiert so eine stützenlose Arkade, die den dort untergebrachten Ladengeschäften, Gastronomiebetrieben und Büroeingängen einen geschützten, wenn auch etwas dunkel geratenen Aussenbereich bietet. Nur an der Nordostecke stützt ein massiver weisser Pfeiler den nahezu würfelförmigen, gut 21 Meter hohen Kopfbau. Seine strassenseitige Hülle besteht genauso wie diejenige des Langhauses aus einer an Mies van der Rohes Arbeiten erinnernden Rasterfassade aus Glas und anthrazitfarbenen Stahlprofilen. Dadurch erhält das Gebäude, das die städtebauliche Leerstelle am Ende der starkbefahrenen Zollbrücke perfekt ausfüllt, eine starke optische Präsenz. Mit einem etwas weiter vorn am Sihlquai gelegenen Gründerzeitbau wirkt die Gleisarena nun als markantes Tor von Aussersihl. Während die verkehrsberuhigte Zollstrasse eher leise ist, dringt von den Gleisen viel Lärm auf das Gebäude ein. Das erwies sich als zusätzliche Herausforderung bei der ohnehin schon gewagten Realisierung der bahnseitigen Fassade in Form einer sich über den Perron wölbenden, viergeschosse hohen Wand aus Glasbausteinen, auf der die obersten Stockwerke auskragen. Denn Glasbausteine sind zwar ästhetisch, jedoch hinsichtlich Schallschutz und Wärmeisolation ein problematisches Material. Nur mit viel Experimentierfreude konnte die einzigartige, sowohl horizontal wie vertikal gekrümmte, aus 44 000 thermisch getrennten Gussglaselementen bestehende Südfassade Wirklichkeit werden. Sie beweist, dass die technischen Probleme der in den 1880er-Jahren vom Waadtländer Gustave Falconnier erfundenen Glasbausteine, die erstmals 1932 bei Pierre Chareaus Maison de verre in Paris ihr Potenzial zeigten, gelöst werden können. Vom Lärm der Gleise ist innen fast nichts zu hören. Die Gleisarena übertrifft die neusten Glasbausteinbauten – von Renzo Pianos Hermès-Flagship-Store in Tokio bis zum städtischen Empfangszentrum von Aura Architects in Taichung – aber nicht nur bautechnisch, sondern auch baukünstlerisch.

Hybrid aus Infrastruktur und Architektur

Wie so oft im Schaffen von Made in handelt es sich bei diesem zwischen Infrastruktur und Architektur oszillierenden «Perrondach» um die Weiterentwicklung einer älteren Idee, nämlich einer 2011 im Rahmen des Wettbewerbs für das neue Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne vorgeschlagenen, zu den Gleisen hin viertelkreisförmig auskragenden Eisenkonstruktion. Auch bei der dunklen Rasterfassade handelt es sich um eine schöpferische Rückbesinnung, kam sie doch in kleinerem Massstab bereits bei der Villa über den Weinbergen von Chardonne zur Anwendung. Die durch das grosse Raster ermöglichten raumhohen Fenster verleihen den frei unterteilbaren Innenräumen der Gleisarena zusammen mit den nach Südwesten orientierten Glasbausteinwänden eine einzigartige Atmosphäre. Die Fernfachhochschule Schweiz FFHS hat zusammen mit Made in einen Mieterausbau vorgenommen, der den besonderen Bedürfnissen der Schule gerecht wird. Weil der Unterricht als ein Mix aus anwesenden und digital zugeschalteten Personen stattfindet, mussten die Sitzungs- und Unterrichtsräumen entsprechend technisch und gestalterisch ausgestattet werden. Aufgrund ihrer aussergewöhnlichen Bauweise, ihrer funktionalen Logik, ihrer sorgfältigen städtebaulichen Einbindung und ihrer grossstädtischen Mischung aus Retroschick und Zukunftsvision ist die Gleisarena zweifellos das raffinierteste Gebäude, das in den letzten Jahren rund um das bahnhofnahe Gleisfeld errichtet wurde. Es darf sich mit Max Vogts kraftvollem, das ganze Areal überblickendem Zentralstellwerk von 1963 messen. Wie dieses besitzt die Gleisarena bahnseitig eine kraftvolle Auskragung, die sich ebenfalls aus der Funktion, aber auch aus dem Dialog mit den Perrondächern des Hauptbahnhofs und mit dem Tunnel des unterirdischen S-Bahnhofs herleitet. So konnte an einer wichtigen urbanistischen Schnittstelle ein zwischen Quartier und Gleisfeld vermittelndes Merkzeichen entstehen.

Text: Roman Hollenstein

Erstveröffentlichung im Arc Mag 3.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen