Gemeinschaftliches Wohnen

1800 Villy,

Schweiz

Veröffentlicht am 11. September 2023

Madeleine architectes Sàrl + Studio François Nantermod Sàrl

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

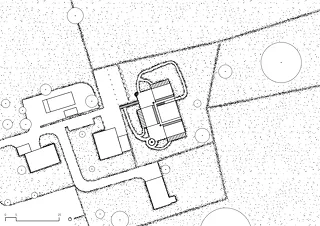

Ein kleines, unscheinbares Gebäude in Villy ist zum Herzstück eines neuen Ensembles geworden. Drei Geschwister haben das Haus der Grosseltern für Ihre Familien erweitert. Das originelle Projekt zeigt auf, dass es möglich ist, auch Einfamilienhausquartiere zu verdichten.

Um den Flächenverbrauch zu verlangsamen, muss der bestehende Siedlungsraum nachverdichtet werden. Der Prozess ist im Gang, findet aber derzeit vorrangig in den urbanen, allemal bereits dichteren Gebieten statt. Doch auch Einfamilienhausquartiere müssen diesbezüglich angegangen werden, denn die Hälfte aller Wohnbauten sind aktuell Einfamilienhäuser. Fragt man Schweizer*innen, welche Wohnform sie am meisten schätzen, ist das Einfamilienhaus noch immer die beliebteste. Wegen des grossen Landverschleisses und dem von EFHs beförderten hohen Verkehrsaufkommen stehen sie im Zuge der fortschreitenden Klimakrise jedoch immer mehr in der Kritik; Ideen oder Lösungen für deren Nachverdichtung sind bisher rar. Auch in demografischer und soziologischer Hinsicht sind sie nicht mehr up to date. Einfamilienhäuser sind auf die Vorstellungen und Bedürfnisse von Kernfamilien ausgerichtet. Doch die «klassische» Familie – besehend aus verheirateten heterosexuellen Paaren mit zwei Kindern – wird zunehmend um andere Familienkonstellationen ergänzt. Es sind daher kreative Lösungen gefragt, die auch neuen Lebensmodellen Raum gibt und im besten Fall auch noch Beiträge zur Belebung des öffentlichen Raums und mehr Biodiversität liefern.

Aufgrund der Strukturen und Besitzverhältnisse werden die Einfamilienhausquartiere nicht verschwinden. Auch in Anbetracht der in ihnen gebundenen grauen Energie sind Rückbau und Ersatz keine sinnvolle Lösung. Wie also mit ihnen auf städtebaulicher und architektonische Ebene umgehen?

Individuelle Strategien

In der Romandie ist eine Handvoll guter Beispiele entstanden, die mögliche Ansätze zur Verdichtung von Einfamilienhausquartieren aufzeigen. 2016 haben beispielsweise bunq architectes ein neues Einfamilienhaus unmittelbar neben ein bestehendes gesetzt. Indem sie dem Neubau eine Holzfassade gaben, die wie ein grosser Lattenzaun aussieht, passt sich das Gebäude camouflageartig in seinen Kontext ein. Im selben Jahr haben envar sàrl die Grundstücke zweier Häuser in La Côte verkleinert, um eine dritte Parzelle zu schaffe und darauf eine neues EFH zu bauen. Hecken, die bis dahin die Grundstücke abtrennten, wurden durch kleinere Strauchgruppen ersetzt. Dadurch entstand eine dörfliche Anmutung. Und 2019 stockten Dreier Frenzel in Prilly ein Einfamilienhaus auf, das so zum Mehrfamilienhaus wurde. Ein landwirtschaftlich anmutender Raum dient der Erschliessung, bietet zugleich aber auch eine gemeinschaftliche Multifunktionsfläche.

Diese drei Projekte versuchen den Wünschen der Bauherrschaft gerecht zu werden und zugleich individuell auf die spezifischen Kontexte zu reagieren – räumlich, rechtlich, sozial und ökonomisch.

Den Bestand stärken

Ein weiteres – besonders spannendes – Beispiel zur Verdichtung eines Einfamilienhausquartiers ist in Ollon im Kanton Waadt entstanden. Dort kam der Impuls aus der Besitzerfamilie. Im Weiler Villy steht ein kleines Haus aus den 1960er-Jahren. Am Rand des Tals, in einer leicht erhöhten Position gelegen hat man von dort einen fantastischen Blick über das Rhônetal und die Berge. Auf Anregung ihrer Eltern beschloss die Enkelgeneration – zwei Brüder und eine Schwester mit ihren Partner*innen – das Haus der Grosseltern zu erweitern und zu bewohnen. Sie wandten sich an das Büro Madeleine architectes + Studio François Nantermod und beauftragten diese mit einem Wohnprojekt für die drei Paare, ohne eine klare Vorstellung zu haben, wie ihr Zusammenleben räumlich organisiert werden solle.

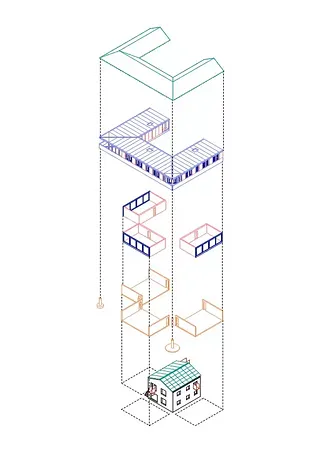

Dies war der Auftakt eines intensiven kollaborativen Prozesses zwischen den drei Bauherrschaften und den Architekt*innen. Das bestehende Haus hatte zwar keine nennenswerten architektonischen Qualitäten, aber die Familie knüpfte viele Erinnerungen an es. Die Architekt*innen schlugen vor, das Haus zu erhalten und es zum Nukleus des Projekts zu mechen, indem sie es um drei neue Volumen ergänzten. Eine energetische Sanierung des bestehenden Hauses wurde für zu kostspielig erachtet. Daher wurde es zu einem gemeinschaftlichen Wintergarten gemacht. Dazu wurden alle Innenwände und die Decke zwischen OG und Dachraum entfernt. Die Spuren des Eingriffs wurden sichtbar gelassen. Das Dach wurde teilweise mit Polykarbonatplatten versehen, damit genug Tageslicht einfällt. So ist ein Chamäleon-Raum entstanden, eine Art zentrale Herzkammer, die vielen spontanen Nutzungen dienen kann. Er ist ein Spielraum für die Kinder und ein Ort für gemeinsame Feste.

Gemeinsames Rahmenwerk

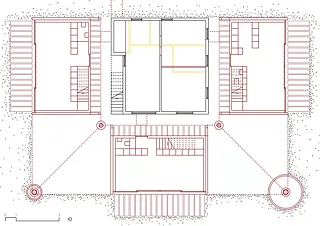

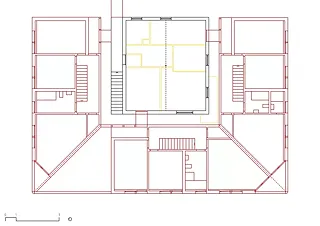

Die ringförmige Anordnung der drei neuen Volumen antwortet auf die Frage: Was sind die Bewohner*innen bereit zu teilen und wo wünschen sie sich Privatsphäre? Die Architekt*innen haben Schwellenräume entworfen, die zwischen dem kollektiven Raum und den Familieneinheiten vermitteln. Spielerisch wurde ein kontinuierlicher Bewegungsfluss erzeugt: von aussen nach innen und vom Freiraum zu den Terrassen und Loggien. Aus Kostengründen wurden alle drei Familieneinheiten gleich gestaltet. Jede verfügt über einen 40 m2 grossen Raum im Erdgeschoss, in dem sich Küchen, Ess- und Wohnbereiche befinden. Dort dominieren mineralische Materialien. In den 65 m2 grossen Obergeschossen gibt es je drei Schlafzimmer und ein Bad. Dort herrscht Holz als Werkstoff vor. Aus Kostengründen wurden alle Materialien roh belassen. Dies bildet auch eine ästhetische Klammer zwischen den drei neuen Einheiten. Lediglich die Küchen wurden verschieden gefärbt. Hinter den Küchenzeilen liegen auch jeweils die Treppen. So wirken diese Elemente wie farbig gestrichene Bienenstöcke.

Das EG des Bestandsbaus dient als gemeinsamer Heizungsraum, Waschküche, Fahrradabstellraum, Lager und Werkstatt.

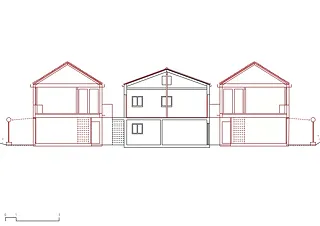

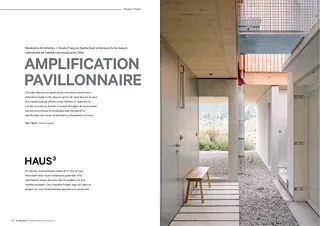

(Ein-) Spannung

Zwischen dem bestehenden Haus und den neuen Einheiten ist ein Erschliessungsraum entstanden, der an eine mittelalterliche Gasse erinnert. Alt und neu bauen ein anregendes Spannungsverhältnis auf – sowohl durch die unterschiedlichen Materialien als auch durch den Dialog der Öffnungen. Der Zwischenraum ist bewusst offen gestaltet. Durch den Einsatz von Gitterrosten dringt Tageslicht, Wind und Regen ein und macht ihn zu einem vielfältigen sinnlichen Ort. Teilweise mit Kies bedeckt, erzeugt das Gehen ein lebendiges Knirschen. Eine bestehende Aussentreppe aus Beton bildet den Zugang zum Obergeschoss im bestehenden Haus. Bewohner*innen und Gäste können ihn also direkt betreten, ohne die neuen Wohneinheiten queren zu müssen. Zugleich gelangt man aber auch aus den Obergeschossen der hölzernen Zubauten durch Loggien und über Stege in den Wintergarten.

Während sich im Obergeschoss die Räume der drei neuen Einheiten zu einem Hufeisen schliessen, wurden im Erdgeschoss die Ecken im Nord- und Südost leer gelassen. So sind zwei grosse gedeckte Freisitze entstanden, die ebenfalls geteilt werden. Vor den Wohräumen liegen dann Terassen, die für die Bewohner*innen der jeweiligen Einheiten gedacht sind. Statt wie in vielen Einfamilienhausquartieren üblich das Grundstück mit einer Hecke einzufrieden, gibt es hier keine vergleichbaren Barrieren. Lediglich ein paar kleine Inseln aus Stauden gliedern den Aussenraum und bieten ein bisschen Sichtschutz und leisten einen kleinen Beitrag für die Biodiversität.

Vernakuläre Selbstverständlichkeit

Wie die Innenräume wurden auch die Aussenbereiche absichtlich einfach gestaltet. Aus ringförmigen Betonfertigteilen wurden Blumenkästen, ein Regenwassersammelbecken und die Sockel von Kugelleuchten hergestellt. Sie wirken einfach und etwas gebastelt und verströmen damit ein Flair von Sommerferien, indem sie an die Low-budget-Gestaltungen von Minigolfanlagen, Campingplätze und Freibädern erinnern. Gleichzeitig wirken sie wie ein leicht ironischer Kommentar auf die häufig improvisiert erscheinenden Aussenanlagen von Einfamilienhäusern, bei den sich die Besitzer*innen oft mit Elementen aus dem Baumarkt selber als Gestalter verwirklichen.

Auch die Holzfassade der Erweiterung verweist auf den Kontext. Allerdings auf dessen agrarwirtschaftliche Seite, indem sie auf die in Villy ebenfalls vorhandenen Bauernhäuser referenziert. Häufig sind auch sie Ensembles, die um zentrale Höfe gruppiert wurden. Man kann die Figur, wie die im Grundriss hufeisenförmige Erweiterung um das alte Haus liegt, als typologisches Echo auf diese Höfe lesen. Tektonisch und materiell scheinen sich die Architekt*innen ebenfalls bei Landwirtschaftsbauten inspiriert zu haben, indem sie ein grosses hölzernes Volumen auf einen steinernen Sockel aufgelegt haben. Auch die Klappladen und Standardfenster unterstreichen diese Verwandtschaft.

Räumliche Flexibilität

Der Eingangsbereich in der südöstlichen Ecke hat eine doppelte Raumhöhe – dieser Void ist eine Reserve für zukünftige Wohnfläche. Wird ein weiteres Schlafzimmer gebraucht, kann er ausgebaut werden. Dieses könnte entweder der nach Norden oder dernach Südosten ausgerichteten Wohnung zugeteilt werden. Auch die drei bestehenden Schlafzimmer, die in den Ecken des Envelope liegen, können bei Bedarf der benachbarten Wohnung zugeschlagen werden. Dazu muss lediglich ein Reduit zu einem Gang umfunktioniert werden.

Durch diese clevere Grundrissorganisation können die Wohnungsgrössen im Laufe der Zeit variieren – je nachdem, wie sich die Familienzusammensetzungen verändern. Auch die Konstruktion wurde so gewählt, dass sie die Flexibilität unterstützt. Die Grundrisse wurden in Schichten organisiert. Beeindruckende, von einer Ecke des Hauses zur anderen reichenden Balken aus Brettschichtholz mit einem Meter Höhe dienen gleichzeitig als Brüstung und als Träger, der den Dachstuhl stützt. An jeder Ecke verbindet sie ein diagonaler Balken mit dem Rahmenbau des inneren Kranzes. In den Ecken des Hauses befinden sich im Erdgeschoss runde Betonpfeiler, die in röhrenförmige Betonfertigteile gegossen wurden. Die Eckverbindungen, die Beschläge der Fensterläden und die Geländer der kleinen Balkone, die die beiden Ecken der Südostfassade schmücken, sind aus dunkelrot pulverbeschichtetem Stahl. Damit nehmen sie die Farbe der Fensterläden des bestehenden Hauses auf. Auch wenn es nun weitestgehend im Envelop verborgen wurde, ist sein Charakter noch immer von aussen spürbar.

Einfamilienhausquartier 2.0

Dieses grossartige Projekt ist sehr stark mit der spezifischen Konstellation und den Ideen der Auftraggeber verwoben. Dennoch könnte das Haus von Madeleine architectes und dem Studio François Nantermod den Weg weisen, wie Einfamilienhausquartiere verdichtet werden könnten. Die grössere Dichte kann aber nur dann zu einem Wert für die Bewohner*innen führen, wenn das Ideal der gegenseitigen Abgrenzung zugunsten von einem partiellen Miteinander aufgegeben wird. Dieses räumlich und architektonisch zu moderieren, wird die Aufgabe der Zukunft sein. Das Projekt in Villy zeigt auf jeden Fall auf inspirierende Art und Weise auf, dass ein Einfamilienhaus viel mehr sein kann als ein schematisches Objekt, das dem banalen Dreisatz von «Stellplatz, Haus, Rasen» folgt.

Die Bilder und Pläne wurden von Madeleine architectes für den Swiss Arc Award 2024 eingereicht. Der Text stammt aus Arc Mag 2024–2. Er wurde von François Esquivié auf französisch verfasst und Jørg Himmelreich hat die Deutsche Version editiert.