Landskronhof

4056 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. Januar 2023

HHF architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Im Zuge der Nachverdichtung von Basel sind in den letzten Jahren viele spannende Hofbauten entstanden. Das jüngste bemerkenswerte Beispiel in diesem Reigen ist der Landskronhof. Das helle, vielfach abgestufte Mehrfamilienhaus fügt sich mit grosser Leichtigkeit in einen Blockrand in St. Johann ein. Entstanden ist eine grüne Oase mit vielfältigen Begegnungsorten.

In unseren Städten existiert eine verborgene Welt: die Innenhöfe grosser Blockrandanlagen mit ihrem Geflecht aus Gewerbebauten, Abstellflächen und begrünten Winkeln. Besonders weitläufige Höfe finden sich in Basel. Von diesen wurden einige im Zeichen der baulichen Verdichtung mit Apartmentblocks namhafter Architekten bebaut. Bereits 1988 errichteten Herzog & de Meuron in einem Hof an der Hebelstrasse einen möbelartigen Holzbau; und 15 Jahre später verwirklichten Diener & Diener an der Isteinerstrasse ein markantes Reihenhaus aus Sichtbeton. Diesen beiden Vorläufern folgten weitere interessante Hofgebäude: vor zwölf Jahren ein massiges Bauwerk mit Fassaden aus Kupfer und Beton von Luca Selva an der Hegenheimerstrasse und 2015 eine kammartig gezackte Gebäudefigur von Miller & Maranta an der Sempacherstrasse. Noch weiter trieben jessenvollenweider die Auflösung des Baukörpers bei ihrem genossenschaftlichen Wohnblock in einem grossen Häusergeviert am Riehenring mit vielfach abgeknickten Fassadenflächen, dank denen die Einblicke in die Nachbarwohnungen minimiert werden.

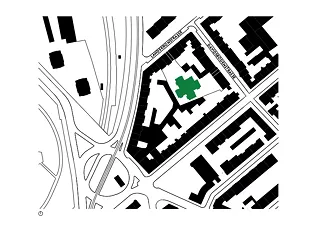

Ringen um ein mustergültiges Projekt

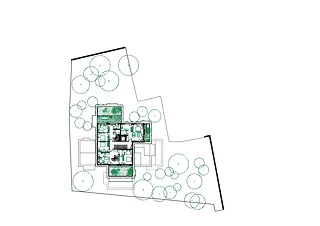

Weitaus komplexer als am Riehenring waren die Verhältnisse im fünfeckigen Hof zwischen Kannenfeldplatz und Davidsbodenstrasse im einstigen Arbeiterviertel St. Johann. Der dortige Innenhof ist vollgestellt mit der Shedhalle einer ehemaligen Autowerkstatt, die jetzt als Kunstgalerie dient, sowie mit Nutzbauten und Garagen, deren Grau durch einige stattliche Bäume aufgelockert wird. Im Osten dieses Häuserblocks besass eine gemeinnützige Stiftung hinter ihrem Wohnhaus an der Davidsbodenstrasse eine schmal in den Hof vorstossende, von Brandmauern begrenzte Parzelle, die lange als Parkplatz genutzt wurde. 2013 wandte sich die Stiftung an das Basler Büro HHF Architekten mit dem Auftrag, eine attraktive Lösung für die unbefriedigende Situation zu entwickeln, für welche die Parkplätze aufgehoben werden sollten.

Das 2003 von den damals rund dreissigjährigen ETH-Absolventen Tilo Herlach, Simon Hartmann und Simon Frommenwiler gegründete Büro war mit dem Bauen im Hinterhof bereits vertraut. Hatte das Trio doch 2009 den ehemaligen Sitz des Eiscremeherstellers Gasparini an der Allschwilerstrasse in sein Atelierhaus verwandelt – mit einem winzigen, an Carlo Scarpas Interventionen auf dem Biennale-Gelände in Venedig erinnernden Atriumgarten. Einen Namen gemacht hatten sich die Architekten aber schon drei Jahre zuvor mit dem expressiven Kinderpavillon Baby Dragon in einem von Ai Weiwei realisierten Architekturpark in der südostchinesischen Millionenstadt Jinhua. Kurz darauf konnten sie mit dem Modezentrum Label 2 in Berlin ihr erstes grosses Bauwerk vollenden. Nach weiteren Aufträgen in Mexico, den USA und der Schweiz geht derzeit in Biel ihr kleines Wohnhochhaus Jardin Métropole, das Anklänge an das ikonische Volkshaus der Stadt aufweist, seiner Vollendung entgegen.

Die Architekt*innen merkten schnell, dass das Grundstück an der Davidsbodenstrasse zu klein war für ein sinnvolles Verdichtungsprojekt. Deshalb suchten sie den Kontakt zu unterschiedlichen Nachbarn und Grundbesitzern. Die Erbgemeinschaften der zwei Parzellen Landskronstrasse 95 und 97 waren dann aber als einzige zum Mitmachen bereit. Bald schon trafen sich die Architekt*innen mit den Eigentümer*innen, Nachbarn und Vertreter*innen der Stadt am runden Tisch. Langwierige Gespräche führten schliesslich zu einer Lösung, die ganz ohne Sonderbewilligungen auskam. Doch gegen das vielversprechende Projekt regte sich Widerstand. Zahlreiche Anwohnende fürchteten, dass das ohnehin spärliche Grün im Hof dem Neubau geopfert und damit ihr Lebensraum beeinträchtigt würde.

Nachdem Ende 2016 alle Einsprachen vom Bauinspektorat abgelehnt worden waren, verkauften die Landeigentümer*innen das fixfertige Projekt, das ihnen zu gross geworden war, der Generalunternehmerin Steiner AG. Im Mai 2022 konnte dann das nunmehr Landskronhof genannte Gebäude nach neun Jahren Planungs- und Bauzeit eingeweiht werden. Selbst ein Teil der Gegnerschaft erkannte nun, dass der Neubau trotz seines stattlichen Volumens auf vielfältige Weise Rücksicht nimmt auf die umgebenden Blockrandgebäude, das vorhandene Grün und den niedrigen, aber dicht verwobenen Baubestand im Hof.

Passgenau eingefügt

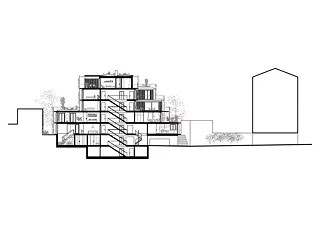

Die von den Architekt*innen erarbeitete Lösung war das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Ortes: von den einengenden Brandmauern über die Nähe der Nachbarbauten bis hin zum winkelförmigen, nordseitig gezackten Grundstück, das leicht nach Osten abfällt. Zunächst planten sie mehrere den Brandmauern entlang angeordnete Einfamilienhäuser, die im Modell riesigen Zuckerwürfeln gleich einen Grossteil des Baulandes einnahmen. Im Laufe des Entwurfsprozesses stapelten sie jedoch die Kuben über einem kompakten, nahezu kreuzförmigen Grundriss.

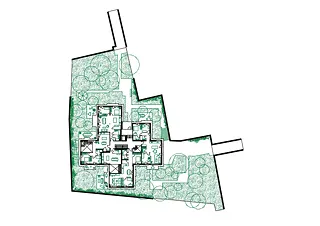

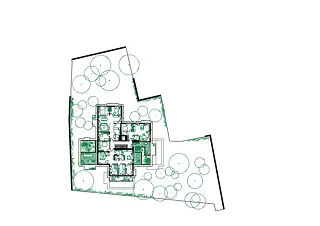

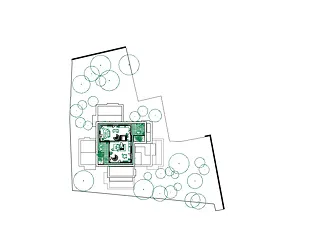

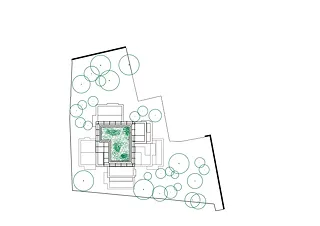

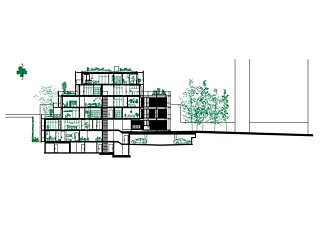

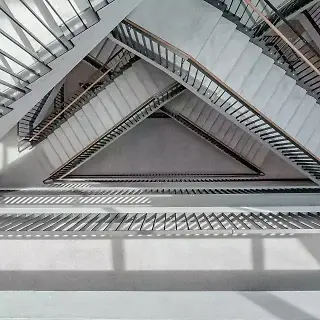

Daraus resultierte ein abgestuftes sechsgeschossiges Volumen mit 15 radial um das zentrale Treppenhaus angeordneten Zweieinhalb- bis Fünfeinhalbzimmerwohnungen, was beachtliche Einsparungen hinsichtlich Baukosten, Land- und Energieverbrauch mit sich brachte. Das eng mit der Umgebung verzahnte Gebäude fügt sich mit seinen Ausweitungen und Rücksprüngen passgenau in den Hof ein. Dabei reduziert das pyramidenförmig nach oben sich verjüngende Volumen den Schattenwurf auf die benachbarten Wohnbauten und lässt das Sonnenlicht bis hinunter in den Innenhof dringen, der sich als halböffentlicher Park nicht nur für die Kinder des Quartiers als kleines Paradies erweist. Zwei kleine halbprivate Gärten und zahlreiche bis 40 Quadratmeter grosse, teilweise bepflanzte Terrassen betonen das Grün zusätzlich und lassen die engen Verhältnisse im Hof vergessen.

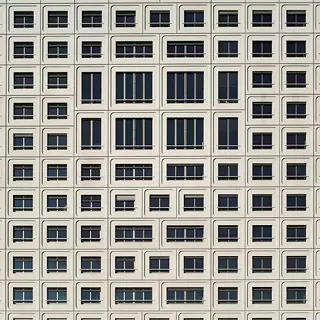

Betritt man diesen, so stellt man überrascht fest, dass das hinter dichten Büschen und Baumkronen erscheinende Gebäude mit seinen «Hängenden Gärten» trotz der sechs Geschosse leicht wie ein Pavillon wirkt. Der mit weissgestrichenem Fichtenholz verkleidete Neubau tritt mit den ziegelroten Brandmauern der alten Hofeinbauten in einen spannenden Dialog. Weisses, filigranes Gestänge, an dem dereinst Kletterpflanzen emporranken sollen, umhüllt die durch unterschiedliche Fensterformen belebte Fassade wie ein abstraktes Baugerüst und erzeugt einen weichen, fliessenden Übergang zwischen innen und aussen. Dieses japanisch anmutende Formspiel erinnert an Sou Foujimotos NA-Haus in Tokio (2015). Simon Frommenwiler betont, dass er und seine Kolleg*innen seit langem «an weichen Räumen sowie am Übergang zwischen aussen und innen, öffentlich und privat, kontrolliert und unkontrolliert» interessiert seien.

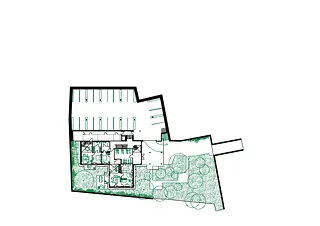

Zwei verschränkte Eingangsebenen

Auf die leichte Hanglage antworteten die Architekten mit einer doppelstöckigen Eingangszone. Das Hanggeschoss, das man als Tiefparterre interpretieren kann, erreicht man vom Durchgang an der Davidsbodenstrasse her durch einen Garten, der wie alle Grünbereiche vom renommierten Büro Fontana Landschaftsarchitektur gestaltet wurde. Neben dem verglasten Entree öffnet sich rechter Hand die ebenerdig in den Hang gebaute Parkgarage. Eine weit auskragende Wohnung im Hochparterre überdacht den Vorplatz und schafft einen geschützten Aussenraum, den die Kinder bei Regenwetter oder grosser Hitze als Spielplatz nutzen können.

Zum oberen, im Hochparterre gelegenen Eingang gelangt man zu Fuss oder mit dem Velo von der adressgebenden Landskronstrasse her durch eine freigelegte Hauspassage, die zuvor als Abstellraum genutzt wurde. Anschliessend führt ein leicht mäandrierender Fussweg unter Bäumen hindurch zum Neubau. Aussen werden der obere und der untere Eingangsbereich durch eine vom Landskronhof und zwei abgewinkelten Brandmauern begrenzte Freitreppe verbunden – eine pittoreske Komposition, die zusammen mit einer Oleanderhecke geradezu mediterrane Assoziationen weckt. Im Hausinnern verschränken Spiegelwände, eine Wendeltreppe sowie eine Stiege die beiden übereinanderliegenden Eingangsfoyers miteinander. Von den fünf vom Hochparterre aus zugänglichen Apartments wurden die beiden Wohnungen, die auf die hohen Brandmauern im Westen und Süden ausgerichtet sind, als Maisonetten mit Aufenthaltsräumen und Gärten im Hanggeschoss konzipiert. Durch grosse Fenster schaut man dort auf die mit wildem Wein überwucherten Ziegelmauern und fühlt sich beinahe wie in einem englischen Reihenhaus. Das zentrale Treppenhaus empfängt nur von unten und ganz oben Tageslicht. Unverputzte Betonwände lassen an eine Fluchtstiege denken. Einzig die weiss gestrichenen Wohnungstüren und die kreisförmig in die Mauern vertieften Wandleuchten bringen etwas Wohnlichkeit ins nüchterne Ambiente. Dieses kontrastiert mit den hellen, weiss verputzten und mit geschliffenen Betonböden oder mit Parkettböden ausgestatteten Wohnungen, die alle individuelle Grundrisse und Ausblicke nach drei Seiten bieten. Überall vermitteln begrünte Terrassen und hohe Bäume die Illusion, man wohne fast ebenerdig im Grünen. Das erste Obergeschoss teilen sich vier windradförmig angeordnete Apartments und deren drei den zweiten Stock. Eine Etage weiter oben befinden sich nochmals drei Wohnungen, von denen ebenfalls zwei als Maisonetten gestaltet sind mit hellen Aufenthaltsräumen im obersten Geschoss. Hier weitet sich die Sicht über die Blockrandbebauung hinweg bis zum skulpturalen Glockenturm von Karl Mosers Antonius-Kirche und den drei massigen Wohnhochhäusern am Kannenfeldpark.

Modell für nachhaltige Verdichtung

Obwohl es sich beim Landskronhof um ein vergleichsweise grosses Gebäude handelt, sprengt es nie den Innenhof. Nicht nur in architektonischer, städtebaulicher und ästhetischer Hinsicht vermag es zu überzeugen. Sein heterogenes Volumen ermöglicht eine weitestgehende Wahrung der Privatsphäre sowie die Schaffung eines öffentlich zugänglichen kleinen Parks, der den Neubau fest zwischen dem Bestand verankert.

In den letzten Monaten wurde ab und an der Vorwurf laut, der von mittelständischen Familien bewohnte Landskronhof treibe die Gentrifizierung des ehemaligen Arbeiterquartiers St. Johann voran. Das trifft jedoch nur bedingt zu. Denn die mit viel Preisbewusstsein errichteten Terrassenwohnungen kosten nicht mehr als ähnlich grosse Wohnungen in Ersatzneubauten – und dies ohne dass ein bestehendes Gebäude auf ökologisch fragwürdige Weise hätte zerstört werden müssen. All das macht den Landskronhof zu einem Modell, welches das Verdichtungspotenzial für bisher unbeachtete städtische Restflächen aufzeigt.

Leider droht aber gerade jetzt, dass die Basler Bauvorschriften dahin geändert werden, dass Blockrandbauten nicht nur aufgestockt, sondern auch hofseitige erweitert werden können – mit der Konsequenz, dass das Nachverdichten von Innenhöfen, das in der Stadt am Rheinknie bereits zu mehreren wegweisenden Lösungen geführt hat, wesentlich erschwert würde.

Text: Roman Hollenstein

Erstveröffentlichung in Arc Mag 2024–1

Lösen Sie jetzt ein Abo und das Heft landet im Januar 2024 in Ihrem Briefkasten: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen